“Emoji社交”:视觉语言媒介的入场与数字交流方式重构

——青年群体在微信中的emoji实践解析

2021-05-08姚文苑

姚文苑

数字时代以来,技术对人们社交方式的改造愈演愈烈,标志之一便是emoji(表情符号)的风靡和诞生。2015年,牛津词典将“笑哭了”(the Face with Tears of Joy)emoji列为年度“热词”——因为这一表情包完美地反映了现代人交流的精神、情绪和关注点。[1]2020年,Adobe推出了《2019年美国emoji使用趋势报告》(Adobe Emoji Trend Report)。报告显示:82%的人会日常聊天中使用emoji,即便是在工作时,也有61%的人热衷于在交流中使用emoji……[2]种种耐人寻味的举措昭示了现代社交的一种新趋势:emoji在现代人的交流中有着举足轻重的地位,它已经成为交流的一种新语言形式,推动人们进入以视觉文本为表征的“emoji社交时代”。诚然,emoji可谓网络社交时代的视觉语言(visual language),它以简洁、生动的小图标,复原了现实生活中各种各样微妙的脸部表情以及生活物品、经历,极大地丰富了网络社交形态。[3]在今天,emoji已经全方位渗透、融入人际交流中,并建构一种社交媒体对话的全新形式,以至有人惊呼“没有emoji已经不会和人聊天了”。

一、研究综述与问题的提出:emoji如何改写现代人的交流方式?

总体上来讲,已有emoji研究主要集中在四个维度:其一,关注交流主体使用emoji的动机和偏好,强调emoji在建构个体形象,维护人际关系上的作用。在人口统计学意义上,女性使用emoji的频率显著高于男性;相较于年长者,年轻人更热衷于在交流中使用emoji。[4]原因之一可能在于,年龄与技术使用意愿呈负相关[5],这就可以很好地解释下述现象:随着年龄的增长,个体在FB等社交平台发布的推文中的emoji数量也相应减少[6]。在具体的使用动机上,日本学者杉木里美认为,日本青少年往往通过策略性地使用emoji在不同的交流场景中管理聊天氛围,以此维系不同的社交网络,建构自身的审美形象。[7]在这个层面上,emoji被视为个人身份与个人风格的体现。[8]此外,emoji不仅能够有效地用以进行会话和互动,还具有传递私密信息“代码”、形成私密关系的功能。[9]进一步来讲,对个体感知的影响也是emoji使用的因素之一,正是由于emoji能够显著地影响人们对他人的感知,因而交流者更愿意使用它传递友好、真诚的交流信号。[10]

其二,有相当一部分文献通过实证的方法研究了emoji对消息传递和信息表意的影响:emoji显著地影响了用户的感知易懂性、感知愉悦性,再造了社会临场感,有助于促进人际沟通的进程。[11]它的另一个积极效应是emoji有助于减少交流的歧义,例如,早期的邮件交流只能使用纯文字文本信息,当写信者试图以搞笑、轻松的方式传递信息时,经常由于缺少非语言暗示而产生误解,此时在笑话中插入emoji能有效减少沟通信息的歧义。[12]与之类似,情侣间的交流互动也常常通过emoji来强化信息表达效果,在一些严肃的、重要的信息处理上,恋人们往往通过具有正面含义的emoji进行积极的回应,反之亦然。[13]当然,也有许多研究对emoji在信息中的表意功能不做定论,并强调“具体问题具体分析”。比如说,尽管已有研究已经证实,许多emoji在交流中共享着相同或类似的语义,但是一些emoji的使用具有更复杂的社会地理差异性(social-geographical differences)——不同国家、不同语言的用户对emoji的意义和内涵存在不同的理解方式。[14]而在一些语境中,emoticons和emoji既非为文本信息补充情感线索,也非强化文本信息内容,而是独立地象征一种言语行为,表达一种言外之意(illocutionary force):例如,用笑脸符表示讽刺。[15]由此可见,emoji在交流中的表意是极为复杂的过程,很难一概而论。

其三,就emoji的情感功能而言,它是线上交流者进行情感与情绪表达的便捷方式,使得以计算机为中介的社会信息互动更加丰满生动。[16]一方面,emoji的情感效价、类别、形式直接影响信息的情感表达效果。例如,Twitter中emoji的情感偏向(积极与否)决定了整条推文的情绪状态。[17]同理,与纯文字信息相比,诸如笑脸一类的emoji往往传递出更为积极的情感信息,而皱眉一类的表情符号则加剧交流的消极情绪。[18]除此之外,一些代表日常生活经历、物品等的非面部表情符号(non-face emoji)也被证实能够影响信息的情感效果,具体体现为,在交流中插入这类emoji有助于增强正面情绪(positive affect)的感知,尤其是快乐、愉悦的情感。[19]另一方面,emoji的使用允许用户在身体缺席的状态下扮演社会角色并传递相应的情绪,而选择、使用、编辑emoji实际上是使用者进行情绪管理的过程,交流者以此传递正面情绪,履行社会角色责任。[20]一些批判性研究则将emoji视为用户的“情感劳动”(affective labor),并指出,由于emoji的情感含义总是似是而非,难以捉摸,因而白领工作者不得不遵循emoji的表达逻辑来维持与客户的工作关系,最终导致的后果是个人工作与生活界限的模糊化,本质上体现了资本主义对emoji情感不确定性的剥削和利用。[21]

其四,还有一部分研究关注emoji对社会文化的影响,探讨emoji的文化共通性与文化差异性。此前风靡全球的“笑哭了”emoji被认为是美日文化混搭(Japan-American mash-up)的话语实践产物,因为它融合了日本动漫文化传统与美国19世纪60年代资本主义乐观商业精神的笑脸传统,浸润美国的文化价值观。[22]也即是说,已有研究普遍赞同如下观点:emoji的编码和形成依托于社会文化约定俗成的法则,它们能够成为全球通用的沟通符号也许正是因为他们同时兼顾了全球多元的文化语言系统和不同的宗教文化,从而具备了为不同文化群体理解、认可和使用的可能性。[23]正因如此,emoji的颜色、手势等细节设定必须兼顾种族、性别的多样性与平等性,即必须符合特定的文化语境,尊重多元文化,否则将饱受诟病。[24]例如,茄子、桃子和墨西哥卷等食物的表情包在一定语境中也隐晦地指代人体的生殖器官,因而在一些平台上被禁止使用。[25]进一步来讲,不同国家的社会制度、文化特征也会对emoji使用产生关键影响:在一些个人主义为导向的社会环境(individualism-oriented societies)中,快乐的个人情绪更容易鼓励,故而这种文化背景下的人们更容易使用表达积极态度的emoji;相反,生活在高风险、高不确定性的社会环境中的人更容易感到焦虑与压力,因而更容易使用诸如愤怒一类表达负面情绪的emoji。[26]从这个意义上来说,由于emoji作为图像文本的意义总是“浮动”的,而对其进行意义编码或者说制定释义规则的往往是复杂的社会文化背景和文化传统。

综合已有研究的观点可知,emoji的使用并非简单的交流习惯问题,它还深刻参与信息表达、情感感知和文化再现等方面,冲击了我们原有的交流文化景观。遗憾的是,已有研究更多拘泥于功能主义的理论范式,将交流简单理解为一场信息的双向传递活动,将emoji视为一种言语工具并分别探析其对交流主体(情感)与客体(信息表达)的影响。换言之,已有研究仅关注emoji如何影响交流内容、信息的具体过程和效果,而忽略了作为媒介的emoji本身在交流观念形成、社交文化建构上的重要作用。事实上,在不同时期,人们所使用的交流语言不仅是传递信息的表征符号,也是塑造社会交流文化与文明的重要媒介。每一种语言媒介的“入场”,都伴随着深刻的社会文化变革。

在以口语为主要媒介的面对面交流时期,诸如对话、交谈、讲演、论辩、朗诵等面对面的“有声”活动维系了人们的社会交往[27],古希腊的“闲聊文明”正是发源于此,城邦公民对不同社会事件的高谈阔论构成希腊人交往的基本形式,话语“首先在社团里建立了一种社会关系,被排斥在外和生活在社会边缘的人无权参加”[28]。而在此阶段,“讲故事”更是一种重要的话语模式,人们的故事添枝加叶增添了故事的吸引力,基于这种模式,人们聚集、互动、分享,形成社交圈,获得难能可贵的经验交流能力。[29]在文字大规模普及以后,思想与人分离,即信息开始脱离人体,人的交流经验外化,中介化的交流形式由此产生。[30]此后,印刷术的发明进一步巩固文字作为交流语言和传播媒介的地位。基于印刷技术的报纸、杂志等媒介诞生,出版行业如火如荼地发展起来,人们从聆听型公众逐渐转变为阅读型公众。[31]文字信息的获取与传播方式潜移默化地改变了人们的交往方式,人们趋于独立、自主和分离,人与人的关系更为疏离。

在这个层面,口语、文字不仅仅是一种简单的交流语言形式,它同时也作为媒介参与社会公共性生产、社区文化和社会公共经验的塑造过程中。这正是媒介理论的核心观点——恰恰是不同的媒介本身而非媒介内容参与社会文明与文化的发展进程,媒介不应该被理所当然地认为是内容、频道或者机构,而应放置于社会、政治、文化等不同的发展过程中考察。[32]正如环境学派代表人物麦克卢汉所述:“任何媒介(即人的任何延伸)对个人和社会的任何影响,都是由于新尺度产生的;我们的任何一种延伸(或曰任何一种新的技术),都要在我们的事务中引入一种新的尺度。”[33]换言之,媒介本身具有极强的塑造力,新的媒介推动了新的文化环境和文化实践形态的形成。依照这种逻辑,人际交往的不同语言媒介实际上勾连了不同的社会现实和文化。反观数字时代的社交实践,emoji的“入场”昭示新交流范式的形成——人与人的交流不再简单停留在文字信息维度,从而更具深刻的互动性、趣味性和社交性。emoji为人们的交流提供了丰富的非语言符号选择。通过选择、组合、使用emoji,人们得以构建不同的社交风格,以更加从容地面对交流的各种状况,进而形成数字时代鲜明的社交文化。这就意味着,线上交流的社会维度被打开了,曾经驻扎于私人领域的人际交流问题被赋予更深刻的文化内涵,成为一个亟待厘清的文化命题。由此,一个关键性的问题便横贯在我们眼前:emoji究竟如何改写了现代人的交流方式?它如何影响了当前的交流关系与社交文化形态?

二、研究方法

笔者拟借鉴媒介理论的思路,从社会文化的维度就“emoji如何改写现代人的交流方式”这一核心议题进行重新解读。为避免研究陷入泛泛而谈,笔者将以“微信中的emoji使用”为例进行剖析。主要选择依据如下:一是媒介平台的代表性:微信作为国内最大的私人社交平台,是现代人进行交流的不可或缺的工具,其使用对象覆盖不同性别、年龄、阶层等社会主体,具有极高的普及率和使用率;二是emoji使用的广泛性与多样性:自2011年发布至今,微信中的emoji功能不曾中断且不断更新,emoji的使用已经内化为日常生活交流的一部分,具有连续性和代表性。同时,考虑到青年群体对emoji的使用更加频繁且更为典型,也为使研究探讨更为集中,文章将研究对象限定为18~35岁的青年群体。

在具体的研究分析中,考虑到传播学领域围绕emoji和表情包的研究并没有确切的理论框架,已有研究多借鉴人际传播理论和社会学、心理学研究的理论范式进行交叉研究,为更深入、具体研究emoji作为一种语言媒介对数字时代交流模式的影响,本研究拟采用深度访谈、线上焦点小组与扎根理论(grounded theory)相结合的方法。具体操作如下:

(一)深度访谈与座谈小组

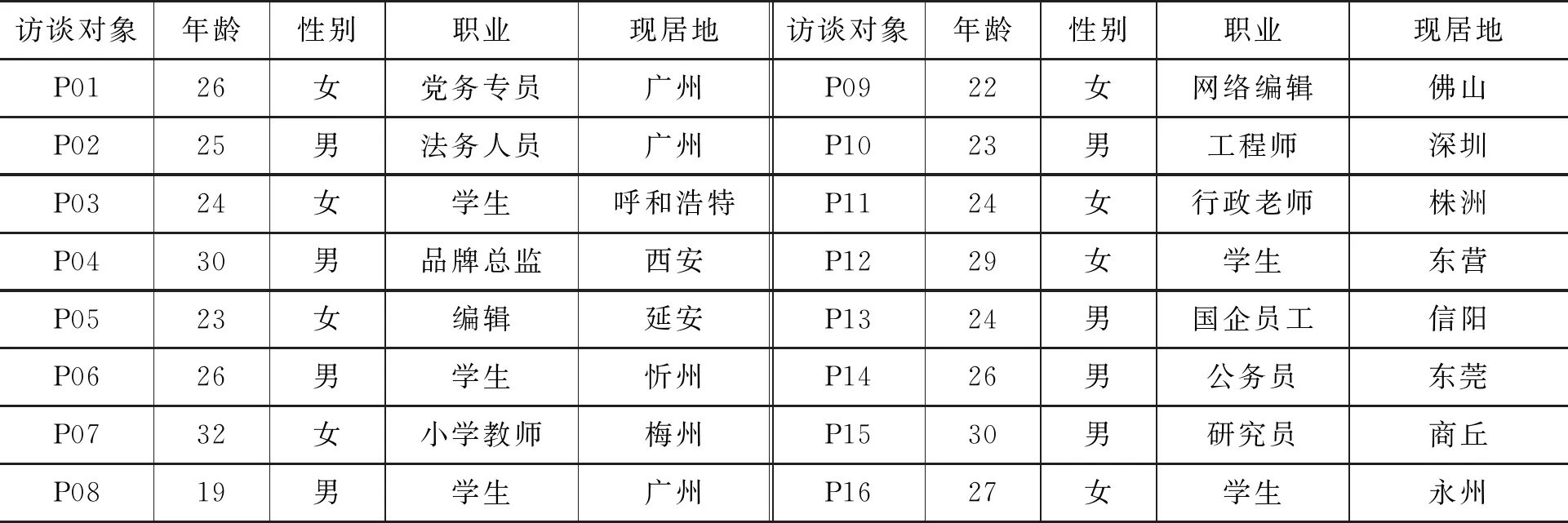

首先,通过便利抽样的方式,综合考虑年龄、性别、居住地等人口统计学变量的差异性,选取符合条件的志愿者进行访谈,记录第一位访谈对象为P01(Person no.1),以此类推;访谈方式包括线下实地访谈和以电话、微信语音为主的线上访谈,访谈时间不少于30分钟。直至访谈信息饱和,停止招募访谈对象,共计访谈16位志愿者,编码记录为P01~P16(如下表1)。其次,参考焦点小组的访谈方式,组建2个微信群组进行集体访谈,每个群组人数控制在3~8人(不包括本人在内,如图1)。由于微信以个体为使用单位,emoji的使用实践主要在为私人会话、群组聊天和朋友圈三个场景中体现,因而访谈问题基本围绕如下层面展开,即分别就“你与微信好友、在微信群组、微信朋友圈中是如何使用emoji,为何使用emoji”等问题进行访谈,并就访谈中出现的与主题相关的新问题进行深入询问,进行主题扩充。同时,在征求得访谈对象同意的前提下,加入部分访谈对象微信群组,线上参与观察emoji使用情况,浏览部分访谈对象的朋友圈及评论记录,收集相关数据文本。

表1 深度访谈对象信息一览表

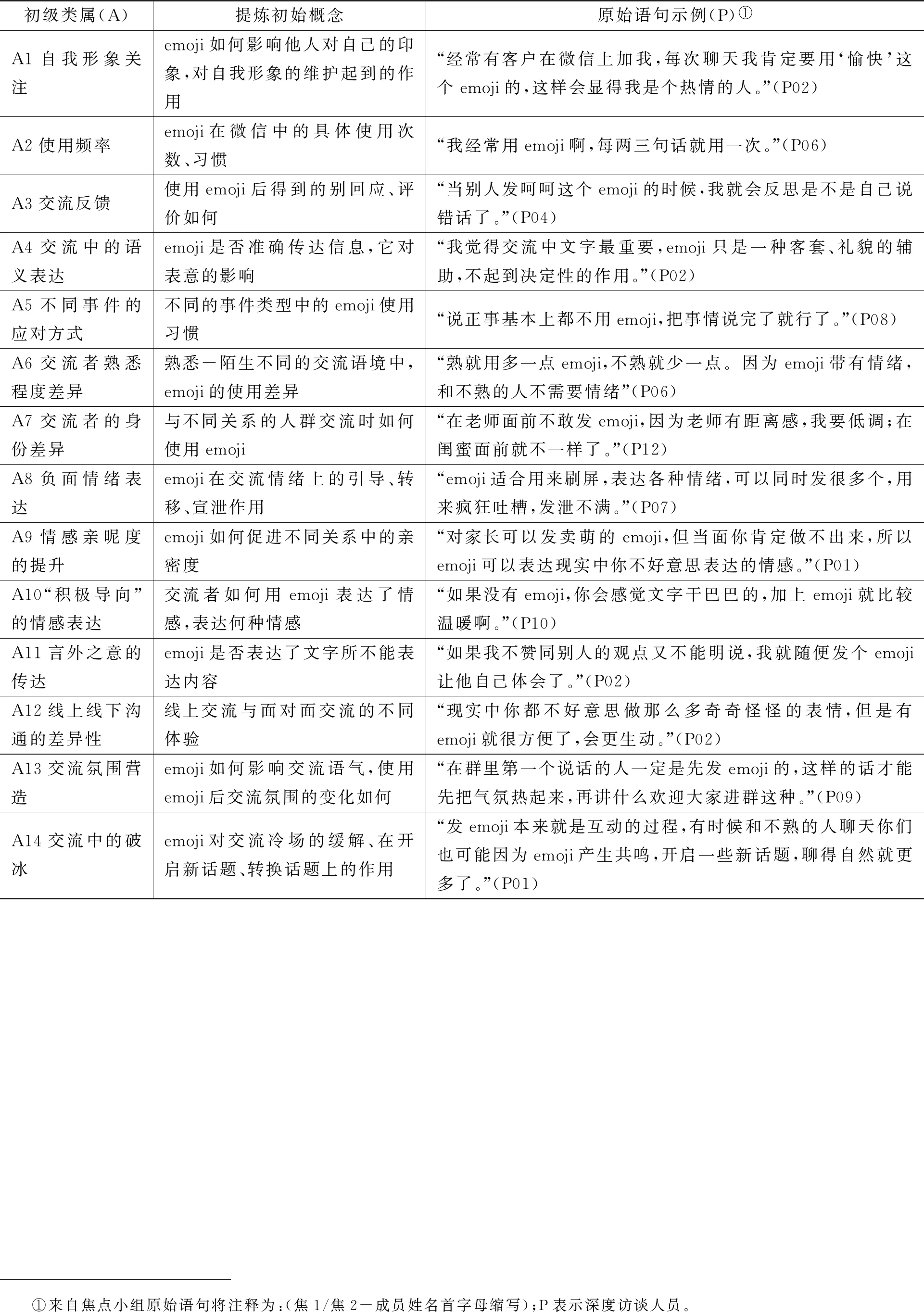

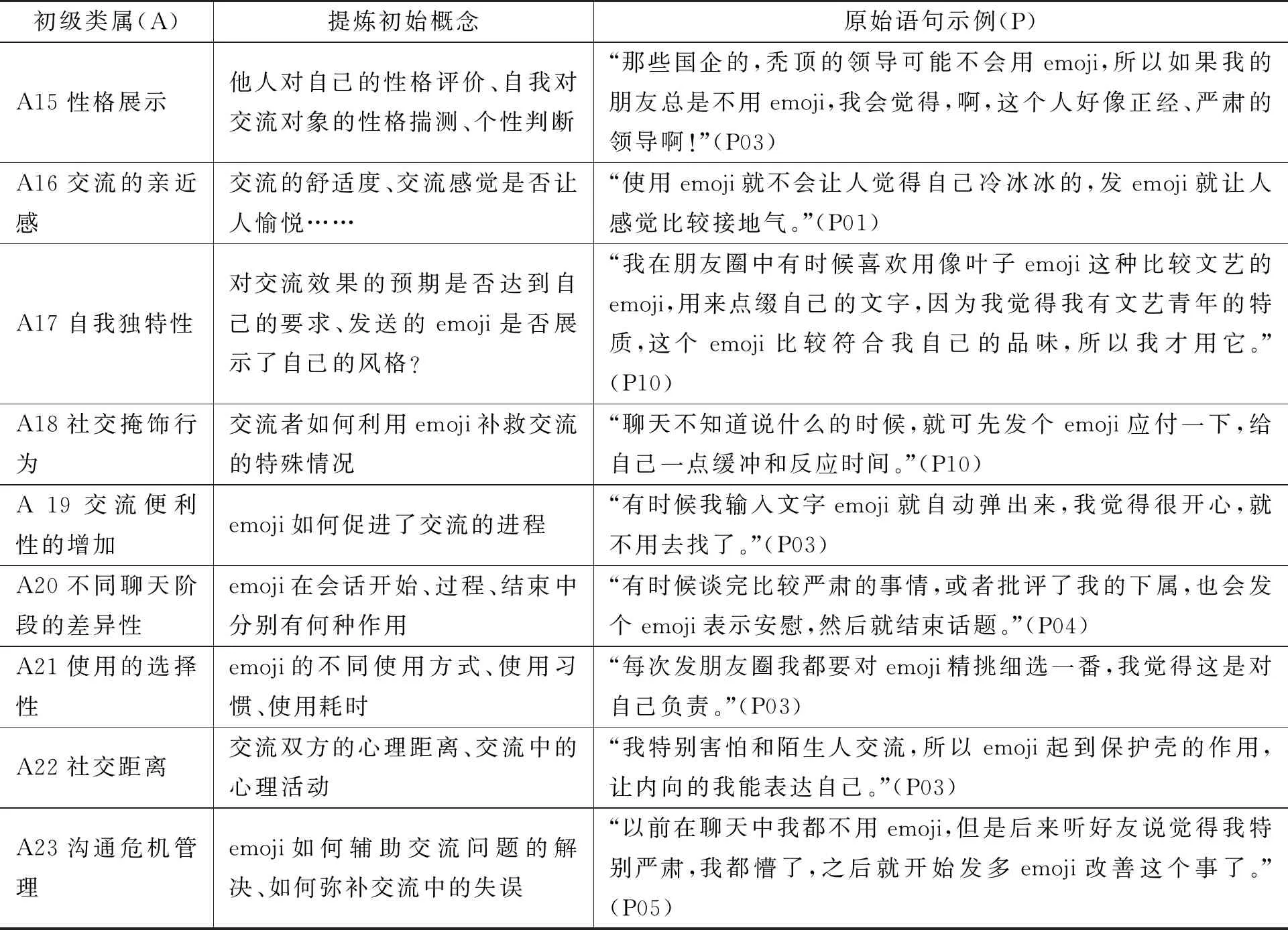

(二)扎根理论编码

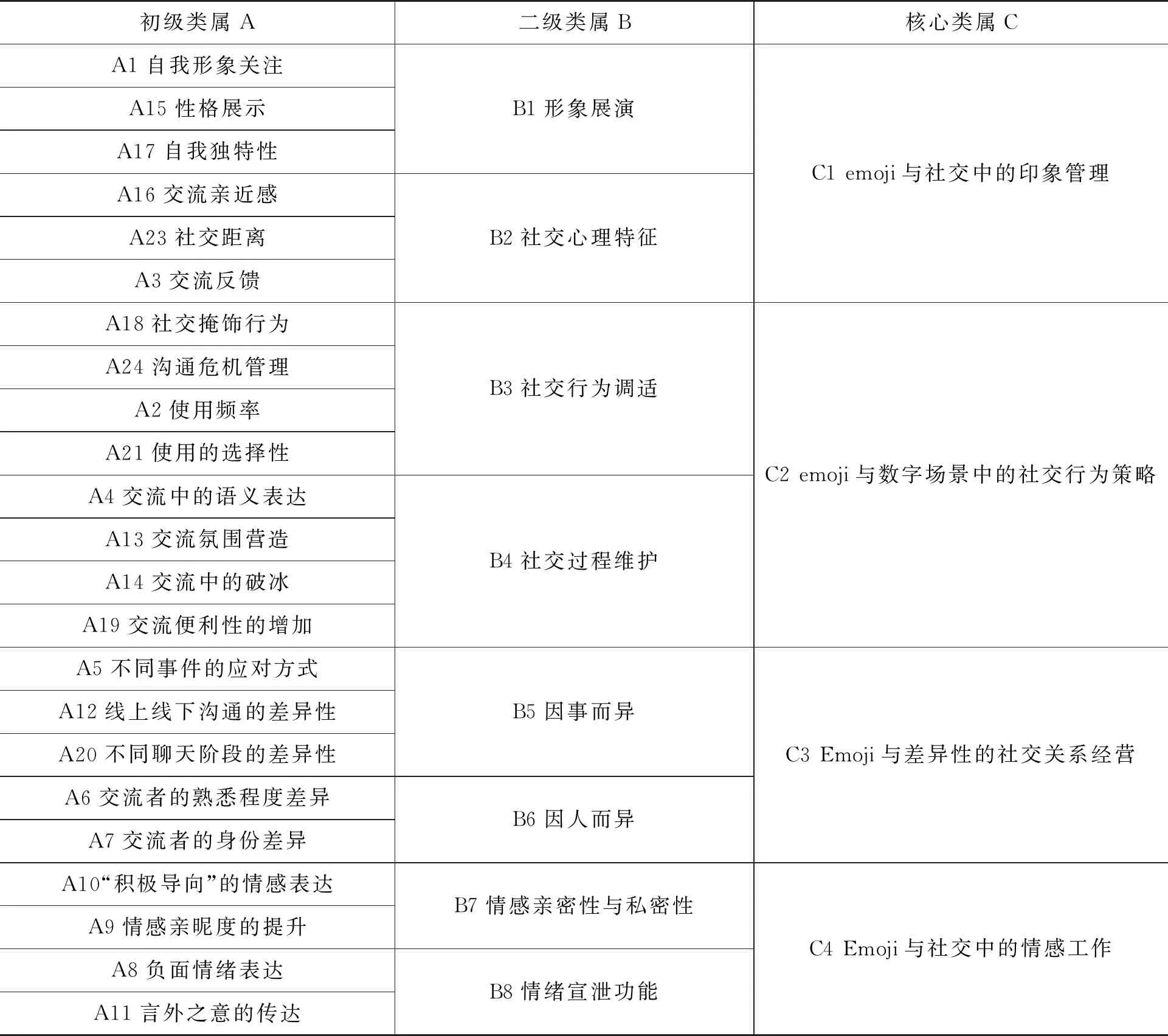

根据扎根理论的三级编码程序,笔者对收集到的访谈资料进行如下整理:在初级编码阶段,笔者将对访谈记录、焦点小组聊天记录等原始资料进行逐字、逐词、逐句的分析,逐层进行编码分析。在开放式编码阶段,首先以第一位访谈者(P01)的原始资料为基模,将访谈记录中具有明确表意的信息摘录下来,随后将初始信息进行概念化、类属化工作,形成初级类属,记为A;然后,重复这一概念化编码步骤,逐步将后15位访谈者以及焦点小组的记录增添进入编码表,不断发现、概括新的初级类属,直至信息饱和为止(如下表2)。在关联式编码阶段,寻找初级类属之间的关系,根据不同类属概念之间的内在逻辑和意义表征对其进一步归纳,生成二级类属,记录为B,最终整理、概括出本研究的核心类属,记录为C。(如下表3)

表2 开放式编码表一览

初级类属(A)提炼初始概念原始语句示例(P)A15性格展示他人对自己的性格评价、自我对交流对象的性格揣测、个性判断“那些国企的,秃顶的领导可能不会用emoji,所以如果我的朋友总是不用emoji,我会觉得,啊,这个人好像正经、严肃的领导啊!”(P03)A16交流的亲近感交流的舒适度、交流感觉是否让人愉悦……“使用emoji就不会让人觉得自己冷冰冰的,发emoji就让人感觉比较接地气。”(P01)A17自我独特性对交流效果的预期是否达到自己的要求、发送的emoji是否展示了自己的风格?“我在朋友圈中有时候喜欢用像叶子emoji这种比较文艺的emoji,用来点缀自己的文字,因为我觉得我有文艺青年的特质,这个emoji比较符合我自己的品味,所以我才用它。”(P10)A18社交掩饰行为交流者如何利用emoji补救交流的特殊情况“聊天不知道说什么的时候,就可先发个emoji应付一下,给自己一点缓冲和反应时间。”(P10)A 19交流便利性的增加emoji如何促进了交流的进程“有时候我输入文字emoji就自动弹出来,我觉得很开心,就不用去找了。”(P03)A20不同聊天阶段的差异性emoji在会话开始、过程、结束中分别有何种作用“有时候谈完比较严肃的事情,或者批评了我的下属,也会发个emoji表示安慰,然后就结束话题。”(P04)A21使用的选择性emoji的不同使用方式、使用习惯、使用耗时“每次发朋友圈我都要对emoji精挑细选一番,我觉得这是对自己负责。”(P03)A22社交距离交流双方的心理距离、交流中的心理活动“我特别害怕和陌生人交流,所以emoji起到保护壳的作用,让内向的我能表达自己。”(P03)A23沟通危机管理emoji如何辅助交流问题的解决、如何弥补交流中的失误“以前在聊天中我都不用emoji,但是后来听好友说觉得我特别严肃,我都懵了,之后就开始发多emoji改善这个事了。”(P05)

表3 扎根理论三级编码表一览

三、基于“表达-行为-关系”策略的“Emoji社交”模型构建与理论阐释

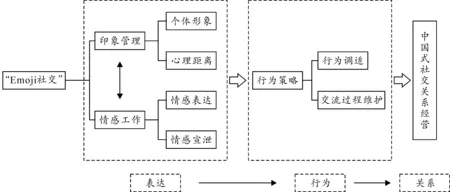

根据上述扎根理论分析,笔者拟提炼出“社交印象管理”“社交行为策略”“社交关系经营”和“社交情感工作”四个核心类属,并将类属间的内在逻辑与深层关系概括为如下模型。经反复验证、推理,已有资料、访谈记录再无法提炼出其余影响核心类属及其关系的内容,故认为下述模型信息饱和。

图2 Emoji社交的“表达-行为-关系”模型图

“Emoji社交”指代交流者通过emoji所进行的一系列交流活动。总体上来说,上述理论模型概括了emoji作为一种媒介影响现代人社交方式的过程:emoji是交流者表达意义和情感的符号,交流者据此进行印象管理,执行情感工作;与此同时,交流者根据上述过程的反馈及时调整、改变社交行为,最终完成对社交关系的经营。具体分析如下:

(一)emoji:自我与情感的表达符号

1.用以表达自我的emoji:emoji与交流者的印象管理

在社会交往研究中,个体在对自我形象的维护、选择性呈现是不可忽视的议题。在欧文·戈夫曼(Erving Goffman)的“前后台”理论中,社会交往实践是一场精妙绝伦的自我表演,个体在特定的外部环境下扮演一定程度理想化、概念化的角色。[34]也即是说,当个体在不同的场景下展示自我时,往往会突出适应当下情境的那部分角色特征,而隐藏其他特征。在戈夫曼的“表演情境”中,个体在前台的角色扮演借由一系列由符号组成的表达性装备而实现,例如衣着服饰、年龄性别、言谈方式、表情等等。[34]当肉身在场的面对面的交流转换成CMC等中介化交流模式,这种用实在之物为符号来进行形象展演的方式也随之改变,交流者转而使用数字符号来展现自我形象特质,判断交流者的行为。[35]

显然,在虚拟环境中如何呈现自我、管理自我形象依然是线上社交的重要组成部分:一方面,物理对象的“隐形”使得人们更容易将交流对象理想化;另一方面,交流者自身也能够更得心应手地使用印象管理策略塑造好形象,形成更亲近的交往关系。[36]但是,二者的显著区别在于,数字社交媒介所提供的是一种虚拟的社交空间,再现的文字、图像和言说文本无法与现实的表演符号相混合。[37]因而,这种表达性的装备则更多由可感知的视觉文本和图像符号来充当,通过在社交媒体上的视频、照片、图像展示,个体的自我意识得以展现,进而起到角色塑造的效果。[38]

在这个意义上来说,emoji可谓是线上社交重要的表达性装备。在本研究中,交流者将微信中的emoji视为一种塑造自我形象、展现自我性格和彰显自我独特性的重要符号。例如,在P02看来,emoji塑造了他在客户面前的友好形象,为后续业务工作的展开奠定了情感基础;P10将自身定位为文艺青年,并只使用部分具有文艺气质的emoji,以展现个人风格;P03在现实中不善社交,但却在emoji选择、使用上颇下功夫,试图让自己显得更为活泼开朗……对于交流者而言,微信社交平台仿若个体表演的虚拟剧场,而emoji是个体交流和自我呈现的重要“面具”,它不仅可以表达出文字无法言说的内容,还能构建理想化、虚拟化的性格特征与形象特质,以辅助社交的顺利进行。进一步来说,这种视觉图标的作用不仅表现为它能够表达喜怒哀乐的情绪,还体现为它间接反映了人们交流中的心理状态,进而成为交流者判断交流状况的重要依据。访谈显示,交流者往往通过对交流对象使用emoji的频率、类别、风格等的观察,来形成对对方形象和性格特点的推断。P03认为:“如果一个人不怎么用emoji,我会觉得这个人怎么那么‘领导’啊,好像很严肃的样子。”在访谈中,有12个人将“不使用emoji”与“严肃”联系在一起。可见,在交流中,是否使用emoji是交流者形成第一印象的重要标志,这也即是沃尔森所述理想化交流对象的过程。与此同时,大部分的受访者也认为,emoji的使用能够显著影响交流中的心理状态和心理感知。例如,P04认为,尽管聊正经工作时不常用emoji,但是在聊天结尾发送emoji有助于缓解员工内心的压迫感与紧张感,起到一种鼓励、安慰的作用。

2.作为情感话语的emoji:emoji与交流中的情感工作

情感社会学的理论指出,人际交往、互动的过程往往伴随情感的唤醒、表达与传递。霍赫希尔德(Hochschild)将不同互动情景对情感意识(emotion ideologies)的影响概括为:感受规则(feeling rules)和表达规则(display rules)。[39]前者表示个体在特定情境下的情感感知与体验,例如,何时应该感到悲伤、何时应该感到喜悦;后者则表示个体在特定情景中的情感表达行为,例如,在派对上应该笑,而在葬礼上应该哭。[40]按照霍赫希尔德的思路,个体在不同情境中的情感表达实际上是应对文化规则的过程,交流者使自我情感的表达、传递符合上述两种情感规则,以此展示恰当、得体、合乎规范的自我形象。这一过程也被称为个体的情感工作(emotion work)的过程,用以形容个体在交流互动中对情感的表达、管理与规范过程。史蒂芬·戈登(Steven Gordon)进一步阐明了情感工作的具体方式:在传统社会互动中,交流者正是通过一系列言语词汇、面部表情和诸如音高、音量等在内的其他生理表情、服饰道具等外部符号形式的操控来形成情感体验、塑造情感认知的。[40]概括来看,传统交流互动中的情感工作遵循一定的情感规则,并借助身体及相关生理特征、物理符号的深度互动得以实现。

当线上互动不再需要身体的真实在场,物理符号的功能便逐渐为网络社交符号取代,标志之一便是以emoji为表达的表情符号的出场。当现代人日益依赖emoji等表情符号来表达自我的情感与情绪,新的情感表达规则也在悄然生成。如果说传统互动过程中,交流者不得不通过言语符号、身体姿态、服饰、具体行为方式完成情感信息的传递,那么,在数字时代,基于新技术逻辑与视觉逻辑的社交模式依赖于新的符号形式,已有的情感规则被悄无声息地改写、颠覆,新的表达框架由此生成。在本研究中,交流者对emoji的选择、组合和使用倾注了大量的情感,发送者要选择既符合内心感受,又适合交流情境的emoji,而交流的另一方则要适时作出情感回应和信息反馈。在微信社交中,交流者的身体和物理特征往往是缺席的,文字对人的情绪和情感信息的传递也颇为有限,因而emoji便成为引起人的情感反应、促进情感表达的重要线索,深度影响交流中的情感信息推理和加工过程。换言之,如果说线上社交中的文字传递的是一种“信息流”,那么emoji等表情符号则在一定程度上代表了“情感流”。

简单来说,交流者在微信社交中的情感工作可视为个体通过emoji灵活处理、应对积极情感和消极情感的过程。在这一过程中,积极向上的正面情感得到更充分的表达和释放。对大部分采访者而言,emoji可以起到表示安慰、表达关怀、表示鼓励的积极作用。例如,P04是一家私营企业的管理层人员,他与下属的日常对话均以严肃、正经为主基调,基本不用emoji。他说,“只有在觉得聊天过于严肃,或者我批评完下属之后,才会发emoji表示安慰和鼓励。”在P04的交流场景中,emoji显然是一种带有正向情感效价的符号形式,它被用以缓和聊天中情感氛围,赋予交流以人情味和亲近感。对于P06来说,他更喜欢在开心、愉快的情境下使用emoji,因为emoji能够显著增强他的情感强度,更好地传递一种积极的生活态度。但是,在难过、伤心时他便直接不使用emoji了。这种想法也得到焦点小组和多数受访者的证实,即emoji无形中塑造了一种“积极导向”(positive-oriented)的情感表达框架,在交流中起到平衡情感效价、增强正面情感的作用。

与之相对,交流者通过emoji执行情感工作的另一种表现是对负面情感和消极情绪的处理。在本研究中,交流者一方面试图在交流中传达内心的真实感受,另一方面也小心翼翼维护交流氛围,平衡情感表达。在这种情境下,emoji是一种情感宣泄的重要工具,它可以转移怒火、缓解尴尬、抒发不满,达到释放负面情感的效果。不过,由于emoji的含义因人而异,具有丰富的隐喻意义,因而,交流者多通过发送具有讽刺、戏谑意味的emoji来委婉地表达消极情感,“尴尬而又不失礼貌”成为重要的交流法则。例如,P07以为:“就算交流中有一些不愉快,我也不会直言,有时候就发个‘笑脸’emoji,具体含义就自己体会了。”在这个意义上,交流者对负面情绪的处理可概括为“看破不说破”——不直接回应和表达,借助emoji的隐含意义完成负面情感的转化。与此同时,本研究还发现,emoji显著促进了交流者的情感表达欲,一种特殊的情感表达方式由此产生:卖萌和撒娇,进而形成与现实生活中截然不同的情感表达模式。例如,在P01看来,emoji对她的最大作用在于增进了她与父母之间的情感交流,因为emoji自带“卖萌属性”,借此可以向父母撒娇,表示亲昵。但在她的日常生活中,这种亲密的亲情交流基本上是不可能发生的。P03也指出,emoji让她在与恋人相处的过程中更勇于表达自己的情感了,现实生活中无法做到的撒娇、卖萌可以通过emoji实现,使得自己与恋人更为亲密。

在这里,emoji已然成为一种表达情感、宣泄情绪的新话语方式与实践方式。当交流中的视觉符号和视觉逻辑成为情感表达的主导逻辑,原有的情感互动模式与情感表达规则便悄然改变。在传统社会互动的理论中,社会情感的养成、表达和呈现与文化结构、社会实践模式息息相关,个人的情感体验、表达往往与宏观的社会文化背景相勾连。这样看来,基于emoji的情感模式既承继了传统的情感结构,也发生了微妙的变化:一方面,交流者试图通过emoji传递积极向上的正向情感,而对负面情感的表达却是隐忍而克制的,这无疑契合了传统中国式的以内敛、隐晦为主的情感表达框架;另一方面,霍赫希尔德的表达规则和感受规则在线上交流中彻底失效了,交流者将emoji视为新的情感话语,其作为视觉符号丰富的隐喻系统和意义系统又为交流者提供了另一种表达内心感受、抒发真实情感的路径。

(二)构建信息场景的emoji:emoji与交流者的社交行为调适

进一步来说,emoji并不仅是交流者进行印象管理和情感工作的工具,它的作用还表现为微妙地影响交流情境,潜移默化地改造人的交往行为和交往习惯。正如约书亚·梅洛维茨(Joshua Merowitz)所述,面对面的人际交往与中介化的交往行为是截然不同的,传播媒介的引入和广泛使用实际上重建了一种新的社会场景,这种场景基于社会信息获取模式,有可能导致新的交往行为和交往模式的产生。[41]在梅洛维茨的口中,基于不同信息系统的“场景”因素是造成社会交往行为改变的前提,由于电子媒介无差别的信息传播和扩散,模糊了传统物理场景的界限,因而,人们不得不调整对应的交往行为。[41]在这种意义上,emoji和文字文本分属不同的符号系统,二者所传达的交流信息,情感色彩、隐含意义等截然不同,实际上形成了两种不同的交流场景和交流语境:纯文字交流场景和视觉文本参与的交流场景。前者的交流场景类似于早期的邮件沟通,人与人的交流一般以工作任务布置,事件通知等严肃的信息传达为主,即“有事说事”;而后者则表现为emoji大行其道的线上沟通,人际交流具有浓重的社交意味,且更为随心所欲,寒暄、礼节性问候、调侃等内容占据大部分位置,即“没事找事”。在纯文字交流情境下,个体仅需就特定的事情进行解释、说明;但在带有emoji的交流情境下,自我形象、情感表达等社交问题成为个体需要考虑的重要因素,这些因素构成交流信息的重要部分,形成不同的交流场景,促使交流者灵活地调整交往行为,以达到最佳的社交效果。在本研究中,交流者在微信社交中的行为策略体现为两个层面:一是对正常交流过程的维护,例如借emoji打开交流话题、辨析交流语义、营造交流氛围;二则是对互动过程中出现的各类问题的解决、应对。而上文中“构建良好的自我形象”“进行恰当的情感表达”恰恰是交流者进行行为调整的重要依据。

一方面,emoji是交流者印象管理的重要符号,交流双方对自我的形象、态度、风格的呈现与维护成为交流行为调整的重要参照。P05在访谈中近乎抱怨地说道:“我本来是不太喜欢使用emoji的,直到有一天,一个朋友和我说觉得我这个人在微信上特别严肃正经,因为我不用emoji。我才注意这个问题,原来我自己一直以为说话还挺温柔的,但就是给人的印象完全不一样。后来我就开始慢慢发多一些emoji了,结果他们就觉得好很多。”显然,P05的经历完整地体现了emoji使用、印象管理和社交行为的相互关系:朋友根据P05的emoji使用状况推测她的交流态度和性格特点,在得到“严肃正经”这一与自我认知并不相符合的评价后,P05进行了一系列行为调适工作——增加emoji使用频率、类别,进而重塑自我的虚拟形象。

另一方面,在前文的研究中,交流者使用emoji的过程也可视为个体执行情感工作的过程,那么,交流中的情感工作如何影响个体的线上社交行为?传统社会互动中的情感推理理论认为,交流者的面部表情不仅表达了自我的主观情绪和主观感受,也进一步传递了交流意图与动机,人们根据这些情感信号指导自我的社交行为。[42]也就是说,人际交流过程中的情感工作既能唤起人们的情感反应,促进情感表达,也深刻影响信息加工过程,进而指导社交行为,而后者一般是通过情感推理路径来完成的。在本研究中,emoji一定程度上取代了面部表情的情感表达功能,因而个体的情感推理工作往往是通过个体的emoji使用行为而进行、开展的。P04的交流经历恰到好处地印证了这一点。他指出,如果交流中对方突然使用了“笑脸”emoji,那么他便会无比警觉地重新反思自己的交流行为(如是否表达了不恰当的情感,是否使用了不恰当的词汇,等等),随后保持更为谨慎的交流态度。P01则表示,在与导师沟通的过程中,她往往以“导师是否使用emoji”来决定自己的交流行为,她说:“如果我老师使用了emoji,那代表着他心情不错,你也可以随意一点,用一些活泼的emoji来回应他;但如果他只发了文字,那就代表谈的事情比较严肃,得小心应对。”在这两位受访者的经验中,emoji俨然成为个体进行情感判断和情感推理的关键信息,由此个体调整自我的交流行为,以适应不同的交流场景。

(三)作为社交关系经营策略的emoji:emoji与“中国式关系”

在“emoji社交”的理论模型中,另一个核心类属见之于社会关系层面。作为数字时代的交流语言,emoji已不可避免地嵌入人际交流关系链条中,并深刻影响、搅动传统的交流关系格局。正如约翰·杜海姆·彼得斯(John Durham Perters)所见,不同的交流方式并非简单地与媒介相关,还与人际关系的平衡和亲密程度相关,因为媒介总是通过嵌入到这些人际关系中影响交流效果,因而,媒介不仅仅是一个渠道,也是一系列的人际关系。[43]在本研究中,emoji实际上成为特定关系中独一无二的象征符号与代码形式,它提供了一种新的经营不同人际关系的新方式,便于我们了解、区分不同的交流关系及其差异。

其实,人际交流与社会关系本就存在密不可分的联系,这种联系贯穿人际交流的不同阶段,历久弥新。社会学家格兰诺维特(Granovetter)最早提出了经典的强-弱关系理论,他根据交往时间(time)、情感卷入度(emotional intensity)、亲密度(intimacy)、互惠程度(reciprocal services)等指标将人际关系划分为强关系和弱关系两种不同状态。在他看来,强关系是一种交往时间长,情感色彩浓烈,形成一定亲密度的关系状态,例如现实中与亲朋好友的联系;反之则体现为弱关系。[44]在费孝通眼中,中国传统的社会关系存在一种“差序格局”,每个人所处的关系网络,就好比是一块石头扔在水面上泛起的层层涟漪,具有亲疏远近的差异。[45]强关系表现为由亲缘与地缘组成的关系网络,而弱关系则表现为业缘和友缘。然而,进入网络社会以来,这种“差序格局”产生了微妙的变化,传统的亲缘和地缘关系的重要性被削弱,而业缘和友缘一跃成为社交关系链条上重要的一环。[46]正如卡斯特所述:“互联网特别适于发展多重的弱纽带。弱纽带在以低成本供应信息和开启机会上相当有用。互联网的优点是容许和陌生人形成弱纽带,因为平等的互动模式使得社会在框限甚至阻碍沟通上没有什么影响”。[47]亦即互联网和社交媒介悄无声息地改变了原有的社交格局,不断拓展着人际关系的边界,重要的表现之一便是弱关系在网络社交时代陡然复兴,至此,各种关系网络在虚拟网络空间交汇,呈现出一种复杂的“杂糅”景观。

具体来说,在本文的研究中,emoji的使用差异具有典型的“中国式关系”特征,基本体现为“强-弱关系”的二元差异。大部分访谈对象表示,在网络社交过程中,emoji更多使用在与熟人的交谈和对话中,这些熟人即处于“强关系”链条上的好朋友、工作伙伴、恋人与家人等群体。但在这些不同的强关系内部,依然存在较大的差异。具体来说,在与相熟的朋友、工作伙伴、恋人等同级强关系群体的线上交流中,emoji已经成为约定俗成的交流方式,交流双方往往在长期的沟通、磨合中就某种emoji的使用规则达成一致,因而不受拘束,有着灵活的emoji使用策略。P01是刚毕业的研究生,她表示,在与好朋友、同学以及熟悉的工作伙伴交流时,她使用emoji完全没有顾忌,甚至称得上是“不假思索的滥用”,她的各种情绪都可以借由emoji得到表达。在她看来:“如果两个人已经是非常熟悉的关系,那么肯定私下里也很了解彼此的性格,而且双方也习惯使用emoji,因为emoji比文字内容更加丰富,只要任意发送一个常用的emoji,对方就能get到我的点,非常方便。”可见,在这种强关系中,emoji的使用规则已经内化于心,它基本上移植了现实中交流状态和表达方式,对人际关系起到很好的维持作用。除此之外,emoji也有可能进一步巩固和修复线上交流的强关系,进而加强现实的关系结构。P03认为,emoji让她能够更好地经营亲密关系,因为她发现,emoji呈现了各种“萌态可掬”的形态,能让她更从容地在亲密关系中表达细腻的情感和想法:“我觉得吧,现实生活中的撒娇卖萌对我来说简直是挑战,太难为情了,但是如果用emoji的话,我可以非常自如地‘卖萌’,而且也不会显得太嗲,还是很适用的。”

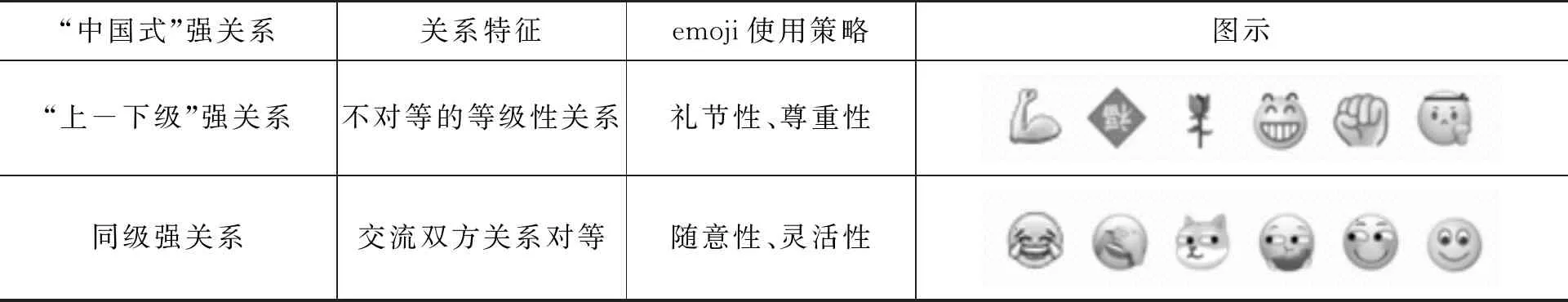

如果说熟人、恋人、工作伙伴等是与交流者处于同级地位的强关系群体,那么导师、领导、父母等群体实际上与交流者处于一种不对等的交流关系中,即存在“上位-下位”的等级差异。进一步来说,在人际交往形构的关系网络中,除差序格局所体现的横向的“亲疏远近”差异之外,还存在另一种纵向的等级性。[48]也就是说,人际关系的维系不仅需要区分关系强弱的差别,还需分辨尊卑上下的等级性及其对应的权利义务之间的差异:上位者拥有更多权力、权利、尊严,而下位者理所应当负有更多服从、听话的义务,并在权力和权利两方面处于劣势。[49]因而,在具体的交流实践中,当这种强关系表现为师生关系、上下级关系及亲属关系时,emoji的使用又呈现出截然不同的面貌。P02表示,在和领导交流时自己也会使用emoji,但基本上都是“作揖”“ok手势”这一类,不敢发太多。“因为领导是自己的上级,自带威严,交流的时候就想着赶紧把事情说清楚,但是又不能显得过于紧张,所以就选一些显得比较有礼貌的。”他说:“我感觉在领导面前就是比较拘谨,但是还是要用一些比较稳重的,能显得你尊重他的那种emoji。与熟悉的朋友的话,就是随意一点啦,互相舒服最要紧。”显然,对交流者而言,导师、领导均是处于强关系链条上的群体,此时emoji的使用以礼节性、尊重性为主要标准,充分体现了人际交往的“尊尊原则”(见表4)。换句话说,emoji在强关系中呈现出两种不同的作用与功能:一方面积极维系了同级伙伴的关系,有助于增强关系的亲密度,“反哺”现实的人际关系;另一方面,使用emoji回应上级领导、老师、长辈的命令和指示成为青年群体避免直面权力,缓解权力压迫的一种迂回手段,而借由emoji的社交属性缓解尴尬、表达尊重成为交流者面对等级性关系的最佳选择。

表4 “中国式”强关系与emoji使用策略一览

除此之外,emoji还可以起到建构弱关系,延伸社交关系边界的作用。总结焦点小组的发言可知,对于一些处于“弱关系”链条上的朋友(例如临时事由添加的朋友、合作过的客户、久不联系的朋友等),emoji可以很好地起到缓解尴尬,保持联系的作用。笔者随机抽取P07的朋友圈进行观察,发现P07的朋友圈内容主要以“晒娃”为主,对于不同关系群体在评论区的留言,她有不同的回复方式。她说:“有时候是一些不太熟悉的朋友在我的评论区留言,不回复吧显得不礼貌,回复文字的话又不知道说什么,所以我就一般就回复一朵‘玫瑰花’emoji,表示互动。”P01则认为,emoji可以缓解尴尬,尤其是当别人第一次与你交谈时,用一些比较活泼可爱的emoji可以活跃一下气氛,不至于让交流陷入僵局。总体上看,emoji在弱关系中的使用往往较为粗浅,开场问好、寒暄、闲聊、作为结束语等用法较为普遍,其作用往往是“给交流注入积极气氛,进而保证双方的关系可以持续下去。也就是说,emoji可以用来表示友好,从而使整个沟通顺利进行”[50]。emoji的这种寒暄功能成为部分社交恐惧症(简称“社恐”)患者的救星,一如P03所述:“像我这种社交恐惧症患者,一旦没有emoji,有时候都不会聊天了。我和周围很多人聊,他们也是这种感觉。”在这个意义上,emoji是“社恐”群体必不可少的社交语言,寒暄文化是其突出表征。

四、结论

综合上述分析,不难发现,作为一种图像文本,emoji在一定程度上弥补了线上交流模式中身体缺席的问题,它极大地丰富了人际交流的非言语符号选择,成为线上情感表达、互动交流的重要社交符号。这种新的“视觉语言”在表达、行为、关系三个层面影响并重构了现代人的交流方式:在表达层面,emoji一方面影响了交流者自我的印象管理策略,另一方面也是交流者执行情感工作,进行情感表达和宣泄的重要方式;在行为层面,emoji推动了交流者线上社交行为的调整与改变;在关系层面,以emoji为交流语言的社交模式还勾连起不同的社会关系链条,反映了数字时代特有的“中国式”关系图谱。

具体来说,与传统的面对面交流模式相比,线上交流建构了一种身体不在场的交流场景,emoji则成为这一交流情境下的“表达性装备”,展现着交流者的个人特质和性格特点。换言之,在线上交流情境中,选择性使用emoji的过程实际上是个体交流者进行形象展演的过程。通过不同的emoji组合策略,交流者小心翼翼地处理交流中的不同情感,精心打造一副平易近人、亲切友善的社交形象。以emoji为表达符号,交流者一面更坦诚、直白地表露亲密情感,一面迂回地,以无伤大雅的形式转化,宣泄负面情绪。在此基础上,交流者依照上述反馈适时调整交往行为,建构特有的虚拟形象。进一步来说,emoji的使用在不同的人际关系链条,呈现出横向、纵向的“差序性”。交流者在“强-弱”二元关系中采取不同的emoji使用策略:一方面强化了诸如亲密关系、朋友关系在内的同级强关系,形成了以吐槽、讽刺、宣泄等为主的戏谑文化,另一方面也小心翼翼地维护了诸如师生关系、上下级关系等等级性强关系,清晰地呈现了一副具有差异性的“中国式”强关系图谱;除此之外,emoji的使用生动体现了数字时代特有的“寒暄文化”,有助于维持交流者现有的弱关系结构。