短视频消费体验的复杂感受及其影响因素

2021-05-08王建磊

王建磊

在对当今时代特征的诊断上,德国学者舒尔茨提出了“体验社会”的概念,在其考察下,“体验”已经与当下的社会阶段与个体生活息息相关。[1]进入互联网时代后,海量信息的产生使得大众必须以更加主动的消费姿态来抵抗焦虑和困扰。一方面,法兰克福学派关于消费的批判立场在逐步消解,消费本身的象征规则和“暗示意义链”[2]等也被体验本身所涵化,以至消费的某些符码价值和意识形态逐渐消弭;另一方面,消费体验集中归附到个体的情感满足上,尤其在精神文化产品消费方面,有时表现为对娱乐、遁世、审美、提升等方面的正常诉求,有时表现在情绪和欲望层面的纯快感发泄。对于践行“用户中心”的互联网公司来说,其提供的内容和服务产品对此有着清醒的洞察。如抖音所提供的海量短视频,成功虏获了普罗大众的注意力。在既有的报道类文本(1)指的是发布在公众号、头条号等自媒体平台以及36氪、虎嗅网等主流科技媒体平台上的关于抖音的研究分析类文章。但其研究视角多与市场、商业、用户等有关,区别于学术类文章。中,存在大量的“一边刷手机,一边傻笑”“本来想在睡前看一眼,等到回过神来,一两个小时就刷过去了”“日刷抖音三百条”“中了抖音的毒”等具体而个性化的生动描述。这有可能表明:“消费体验”已经成为公众进行文化产品选择的重要依据。然而在新闻传播学界,关于媒体消费体验的研究仅仅被视为一种思维方式或行业概念来使用,少有探微之作和系统论作。[3]本文试图从使用者的视角出发,以消费体验作为研究内容,采用用户深度访谈和图像自述的方法,揭示使用者对短视频所持的复杂感受及其影响因素。

一、文献回顾

人类的历史不仅是生产的历史,也是消费的历史,是以消费的方式追寻价值和意义的历史。[4]即使不在意识形态和话语的层面,消费行为在今天首先是一种生活方式和再生产活动,人们在对生活方式的选择中塑造自我和社会认同。[5]因为消费与大众日常生活的密不可分,使得消费主导型社会中的大众日常生活发生了巨大变化——比如消费行为与日常审美发生勾连:今天人们所追求的韩剧、歌曲、服装等等都不再是为了满足基本的生存发展的物质需要,而代表着一个人的审美趣味和审美需求[6];又比如消费行为与生活风格(style of life)的互塑:“生活风格”是由不同社会空间中的人们拥有的资本及其属性所决定的日常消费偏好,“生活风格”呈现的差异可以区分不同的阶级、阶层以及人们在社会空间中与生俱来所占有的位置及其变化[7]。在消费文化语境日益扩展的今天,我们既要关注凡勃仑(Thorstein B Veblen)在“炫耀性消费”的论述中提出的“富裕阶层意在通过消费行为向人们传达社会优越感,炫耀自己的财力、地位和身份”的符号象征性[5],更要关注在重复性思维和重复性实践占主导地位的日常生活领域,普罗大众对消费的沉浸和迷恋所造成的种种后果。

正是基于消费行为关联了多重的社会意义,那么,消费体验既有在日常审美活动中的情感传达,也有在符号象征范畴的意志体现。这决定了消费体验既是简单的又是复杂的,既是个性的、具体的又与宏观世界的结构相统一。我们可简单地将消费体验视之为重要的情感表现,又可将其视为“一个过程、一种状态,内涵丰富,表现形式多样,是个体部分或全部情感转移到体验环境导致的结果,是生理、情感、认知和行动等多方面反应的综合”[8]。

互联网时代的到来加速了“体验主义”世界的到来。社交网络、短视频平台上呈现的生活风格是一种数字生活风格,是经由媒介中介的数字“体验主义”[1]。这种体验在通俗意义上等同于互联网行业常说的“用户体验”:涵盖了用户的认知、情绪、偏好、知觉、生理与心理、行为等方面,并且贯穿于产品或服务使用的前、中、后期。[9]从体验主义的视角关注媒体内容或产品,这一思路得到了学界越来越多的采纳。如有学者针对传统广播媒体发展互联网广播APP的策略中就特别提出应该重视包括操作界面、内容精准推送在内的用户体验问题[10];针对期刊类APP则提出应从功能操作和视觉两个维度加强受众的产品使用体验[11];在直播和短视频兴起之后,有学者通过访谈总结出“快手短视频”带给用户的“消遣体验”[12],还有学者关注到短视频新闻“画面清晰度低”“镜头缺乏表现力”等负面体验问题[13]……尽管以上研究注意到媒体内容/产品消费体验的问题,但并未就此展开集中和深入的论述,消费/使用体验只是夹杂在文章中的零星表述。在新近的一篇研究中,宫承波、梁培培专门给“媒体用户体验”做出了清晰界定:用户在媒体实践过程中的感受和感悟的综合,并进一步指出“媒体用户体验”所包含的三层内涵:其一,媒体的可用性,涉及媒体在用户资讯获取、社会交往、教育和学习以及娱乐方面是否有效、高效和令人满意;其二,媒体用户的情感体验,涉及用户对于媒体的情绪和感知;其三,媒体的价值联想,涉及媒体的品牌特征、信息的编码和解码以及媒体符号的能指和所指等。[3]该研究既结合了传统的消费体验感受,又充分考量了媒体的特殊规定性,可以说正式地把“消费体验”引入到新闻传播范畴。不过,整体上来看,不管是传统媒体时代的内容消费体验,还是数字媒体时代的视听内容与交互操作等体验,都并未进入学科研究的核心视野。而随着算法机制的流行和对内容分发的主导,数字时代的媒体消费体验的生成机制、具体表征等也成为亟待回应的话题。

二、研究问题与方法

(一)研究问题

从人类学观点来看,体验是一种个人生活文化的方式,不仅是一种每日生活的个人感受,同时也是一种持续性的活动。[14]因而,当今大众对于以抖音为代表的短视频趋之若鹜的迷恋态势尤其值得关注。一个首要的问题是:当短视频用户消费这些精神类产品/内容时,究竟有何不同以往的体验?

第二,既往研究认为,情感体验的获得有两种途径:一种是由消费品或消费环境直接刺激而发生;一种是由对消费行为的情感认知而发生。如Jung-Gyo和Thorson认为消费情感是来自于对事件或思想的认知评价,即受到认知评价和控制的影响,如正面认知会带来美好情感,负面认知更有可能带来负面感受。[15]对于抖音产品的用户来说,其通过观看短视频内容而产生情感体验,表面看起来是由内容直接刺激而产生(对于初次使用者来说确实如此),但实际上随着对产品使用的加深,用户逐渐对产品本身产生功能或价值层面的认知,进而反过来影响自身的消费体验。那么用户对于抖音产品的认知有哪些?这些认知带来了怎样的体验?

最后,影响消费者对内容卷入程度的,一是参与类型:主动参与还是被动参与。二是环境上的相关性(环境与消费者相互的作用):吸收型联系还是沉浸型联系。所谓吸收型联系是指通过让人对体验的了解来吸引人的注意力,沉浸型联系是指使消费者成为体验互动中的一部分,即消费者与环境相互融合。[16]为了更清晰地说明问题,本研究把参与类型的因素归结为个体条件,把环境相关性归结为环境条件。那么个体条件和环境条件对消费体验的影响分别体现在哪些方面?

(二)研究方法

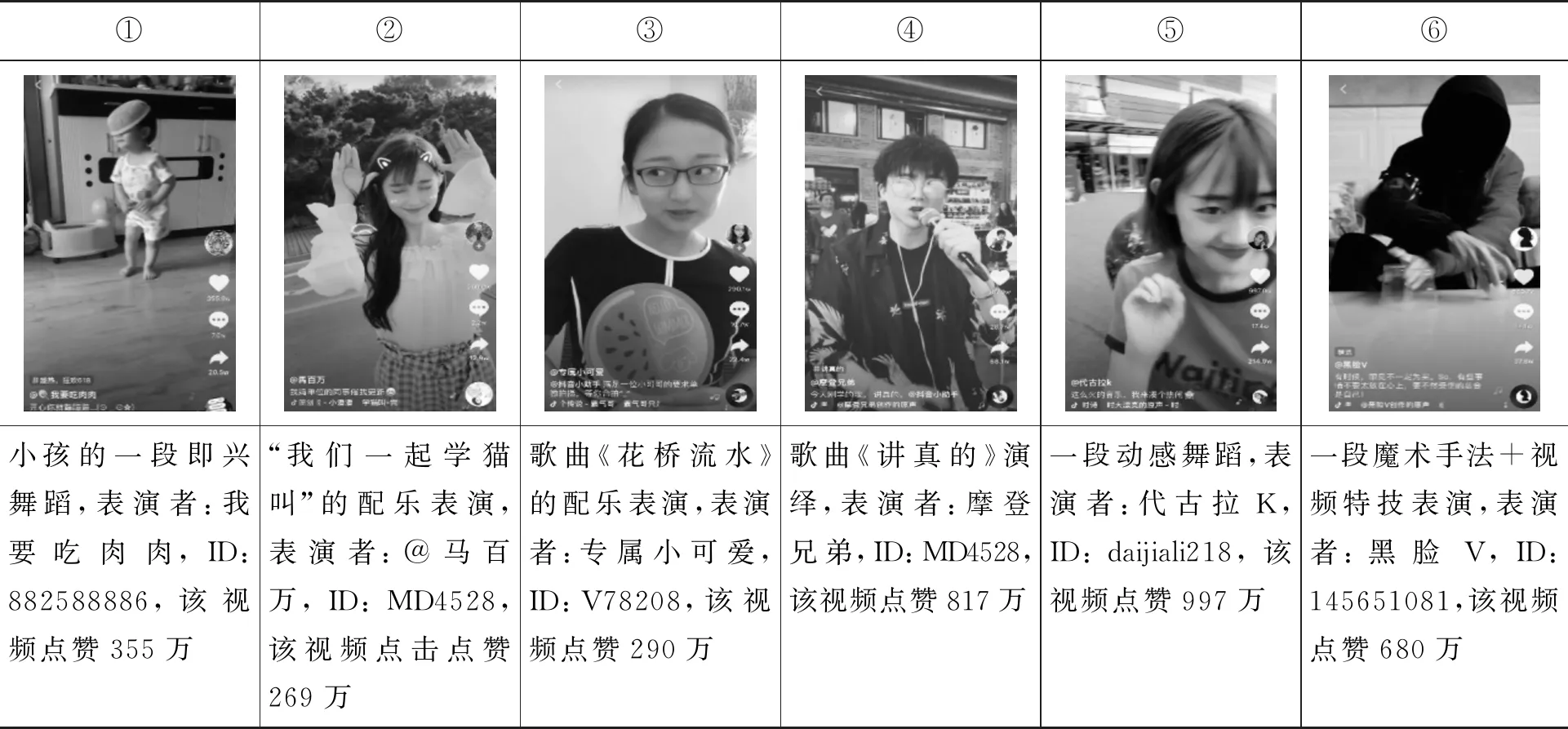

因为无法预设使用者对于抖音视频存有哪些体验,故不能通过问卷设计和引导设问展开测验。在预访阶段,已经有若干被访者粗浅地表达了对抖音产品和短视频内容的一些感受;而为了使其更准确、具体地表述这些体验,本研究采用了图像自述的方法。图像自述是从“视觉民族志”(visual ethnography)中衍生出来的方法,主要是通过访谈和聊天的方式,让受访者针对特定的图像、视频文本进行感受描述和细节回忆。[17]本研究安排被访者观看完6段高点击率视频文本(见表2)后,再由他们围绕“内容感受”“产品认知”“使用场景”“影响与后果”等层面展开自述。这6个文本的选择依据是:一是来自某阶段走红的内容的相关新闻报道,如视频③④⑤;二是来自抖音社区阶段性的阶段营销主题如“学猫叫”的表演视频②;三是在前期预访阶段,由被访者推荐的视频①和⑥。所选择的6个片段点击率均超百万,用户的评论量和参与度数据也都很可观。对于被访者的选择上,研究者从20位预访对象中遴选出11位本科生和研究生(年龄段在18~23岁)。其中女性8人,男性3人,符合抖音发布的《抖音企业蓝V白皮书》中对主流用户群体的画像:18~24岁、一线城市、男女用户性别比为3:7。经访谈前测,他们均是抖音的典型用户,有较好的表达能力和清晰的观点。

表2 研究者选出的6段不同类型短视频

三、研究发现

(一)基于图像自述的消费体验

研究者通过“你对‘抖音’APP的印象”“你怎么看/形容里面的表演者”“你觉得这是一个什么类型的视频”“你用什么词来形容这个视频”“你现在心情如何”等问题反复询问被访对象对于6段视频样本的感受,引导他们从不同角度去描述短视频内容的消费体验。

在被访者的自述中,“有趣”(2.8846%)是其使用最多的词汇(被访者表达的“好玩”“有意思”“挺逗的”也归类于此),而后依次是“可爱”(2.2436%)、“漂亮”(1.6026%,含“好看”“颜值高”“清纯”)、“好听”(1.2821%)、“创意”(0.9615%)魔性(0.6411%)、愉悦(0.3575%)、无聊(0.0248%)等。

据访谈,这里的有趣主要指的是“表演形式和风格”的有趣。有趣作为最直观的感受可以代表被访者内心真实的体验。M1说,“我喜欢有趣的东西,但是我又觉得可能自己是个无趣的人,所以看抖音很多时候是想追求好玩的东西,跟朋友们也有讨论的话题。”在后现代的数字化语境中,个体对“有趣”的追求变成一种普遍的社会氛围,甚至“有趣”已成为当下个体十分在意的标签以及社群形成的依据,负载着个人定位与社会身份的传达。抖音上的各种“萝莉”、各路“潮人”正是以精准的趣味展示持续打造自己的人设。放眼观之,实际上每一位表演者都在投入关于“有趣”的生产,而产品丰富的玩法、各种包装技术的应用也都是为了增强了这种有趣感。显而易见,抖音上的年轻人正在把他们的生活风格与“趣味”关联起来,有趣也自然成为用户端感受最深的消费体验之一。

其次不难发现,在以抖音为代表的短视频世界里,充满了高颜值又多才多艺的年轻群体,在产品功能(如美颜瘦身)的包装下,他们呈现的形象更加时尚、前卫和精致。如视频②在自述上有4位女生表示“颜值高”,1位表示看起来很“清纯”,其余3位用“动作简单”“很常见”“没有什么才艺”等做出了评价;3位男同学则一致表示“很漂亮”“可爱”。视频③被表述为“好看”“眼神传神”“动人”。G3说:“我最喜欢这个表情了,这个娇羞一笑据说她自己拍了很多遍都没法超越”,B3则表示:“她这是真的漂亮,这是抖音审美中的一股清流”。视频⑤除了有“好看”“可爱”之外,新的词汇有“大长腿”“治愈系”“感染力”。G3说:“很羡慕她的大长腿,穿什么都好看啊”。B2说:“这就是传说中的治愈系吧,男性应该都喜欢吧,我也要关注她”……由此可见,除了短视频内容本身的调性之外,表演者本身的特点与个性也是影响用户体验的关键。在一种类似“偶像-粉丝”关系的心理认同下,更易获得内容消费的愉悦感。视频④和视频⑥的生产/表演者更多是以才艺见长,因而“好听”和“创意”成为被访者较多的用词。F3较早就关注到了视频④中的摩登兄弟,她认为在丹东老街坚持做直播的摩登兄弟比较“有风格”,并预言他们“早晚会红”,他们的每一段短视频作品都会看,而且会反复看,很让人“心情愉悦”。视频⑥是短视频中创意类型的代表,“他让我想起了国外那个表演特技的小哥,这个人还是有自己的一套的,很酷也很有创意”(B2)。被访者B3则由这段视频衍生出一段感慨:“抖音上总会有这样让人惊奇的内容,跟你的生活完全不在一个世界”。

以上是被访者在内容层面对于短视频的消费体验的表达,而在“产品设计、传播策略、算法”等层面,大部分人表示“技术层的创新会带来新奇的体验,而这一点也成为抖音显著的竞争优势”(B2、B3、G4、G6、G7、G8);对于“抖音不断把人脸识别、肢体识别等新技术运用到全景贴纸、尬舞机、AR贴纸、3D染发等创意中”亦高度赞赏;在传播策略上,B3、G3、G4意识到“几乎每个爆款内容的流行都会伴随一首爆红的歌曲”。事实上,音乐是抖音最初的基因,至今仍然是整个内容生产和产品体验都不可或缺的部分,音乐本身自带的节奏感和剧情感成为表演层面不足的遮蔽。通过源源不断供应的流行语和即兴表演方式,抖音成功维持了用户的新鲜感和平台超高流量。除此之外,关于抖音产品的印象还被总结为“魔性”。不过从词源上去推理,“魔性”其实也是对“有趣”的阐释路径之一,甚至“魔性”是抖音产品在有趣指标的核心映射。一旦人们在刷抖音停不下来的时候,或者难以概括自己内心感受和感情的时候,就倾向于用“魔性”来形容这种情形。

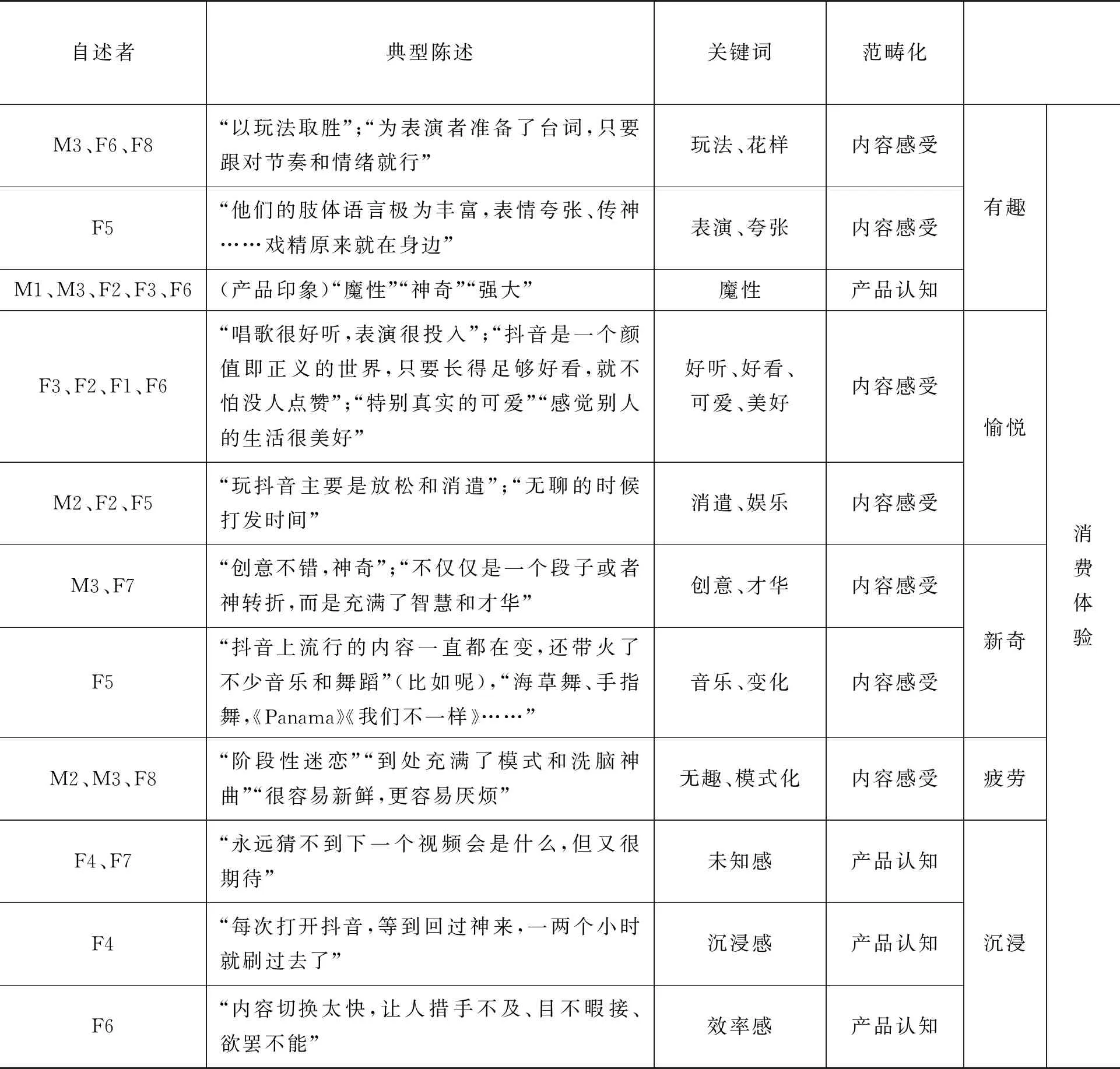

综合以上被访者对于短视频内容的感受以及对产品的认知,以“典型描述→关键词→范畴化”的文本演绎方法推进,最终得出以下短视频的消费体验框架(见表3):

表3 短视频消费体验框架

从中看出,短视频的消费体验主要包括了:有趣、愉悦、新奇和沉浸(其中还有审美疲劳的负面体验,这一点置后讨论)。前三者属于内容属性带来的直观感受;而沉浸的体验来自用户对抖音产品设计层面的认知:全画幅、优算法、特效插件等最终带来了良好的产品体验,与内容消费结合在一起,形成了短视频消费体验框架。作为一种15秒时长的特殊视听文本,不管是写实记录还是艺术加工,其中搞笑有趣、自由认真的表演画面可与平凡陈腐的日常区隔开来,使人产生暂时的逃避和移情。同时这些体验与传统的电视电影等媒介对比,更加注重趣味性和美好感,也更加强调通过传播机制实现高频连续地刺激,可以持续不断且规模宏大地营造美好感以至于让用户趋之若鹜和深度卷入。

(二)影响消费体验的因素

传统的使用与满足理论强调受众把“需求满足”作为使用媒介的动机。但在当下,对于网络视听内容存在着颇为复杂的参与消费动机。如对内容生产者的身份、内容类型的选择,或是否有利益输出、推动等,不再是简单的满足需求。在被访对象中,F3关注的摩登兄弟曾给她回复了一个爱心的符号。为此她做了截图,并在一定范围内发了朋友圈。讲起这段经历时,她面带笑意——对于偶像的特殊情感关联使得这种体验既超出了内容层,又包含在整体的使用体验当中。

1.信息因素

在访谈中,大部分受访者并没有带着明确的目的来使用抖音,基于此,他们消费体验的获得不适宜用需求与满足理论来描述。与传统媒介“生产者主导”的模式不同,短视频平台是以复杂又高级的算法为用户供应内容(用户亦可反向调教内容的推送),所以首要考虑的是在信息层面,哪些变化会引起体验变化。我们注意到受访者F7对于算法的抱怨,“可能无意中点过小孩子的视频,现在这些内容依然会时不时出现,好像不相信我对这类内容不感兴趣似的”。另外的受访者M3、F1、F2也提及抖音并不会只推送自己感兴趣的内容,这实际是抖音为了避免个性化内容被持续加强和同质内容越推越多的窠臼而采取的更加优化的算法。对于这种“不确定”的算法,他们三位均表示不排斥,甚至还有新鲜感:“只需要不到一秒的时间可以决定是否看下去,没有时间成本的压力……每滑动一次,不知道会是什么内容等待着你”(F2)。

在信息传播链中,反馈是一个很重要的概念,也是Holbrook所说的第三个阶段“Exhibitionism(炫耀)”的重要动力[18]。反馈把用户之前的阅览、转发、评论等行为关联起来,最终达成并输出某种“意义”。反馈主要来自生产者,不管是文字交流(回复评论)还是符号交流(表情包运用),都会带给用户超出内容体验的正向情感感受;再者,反馈来自用户与用户之间的互动,不管是取得共鸣还是意见相左,都会使得消费体验增加独特的情感成分。在抖音产品的激励设计上,“点赞”图标就位于视频上传者头像的下方,这是一个相当顺手的位置。当一个点赞行为发生,既激发生产者的热情,也让点赞者本身获得群体认同的积极情绪。因而,如果说算法机制主导了品味相投性,那么产品的反馈机制设计则进一步把用户的消费体验推向深入(正如摩登兄弟给F3的私信回复)。

信息来源偶尔会被用户注意到,比如在内容流中经常出现平台推送的新闻资讯类信息,这些内容以突然事件和重大事件题材为主,出于所学(新闻)专业的敏感性,受访者会注意这是地方媒体还是中央媒体账号,以此来调适对信息的信任度和重视程度。

2.个人因素

进化到“主动推送”的信息时代,个体性格与身份是各大资讯平台要把握的本质性因素。实际上研究在做初期访谈时,遇到的部分访谈者对于消费体验这件事本身是比较麻木的,他们的气质比较偏冷淡与恬静,对内容不敏感。而部分更善言谈者则对内容选择有着显著的主观能动性,他们共同强调“品味相投”——即个体秉性与内容调性的符合程度。品位代表了某一社会群体在一定的社会文化结构中创造的比较近似的行为方式和日常生活风格[19]。当下,中国现代城市中各群体阶层的内容消费则有着不同的社会逻辑,品味变成了一件越来越重要的事。在访谈中,M2提及:“比如说我喜欢街舞,所以街舞的内容我才会点,然后那些什么搞笑的,还有一些这种玩的我不喜欢的,就没有(去点看),更不会去转发。”(提问:你是把内容当作你一个形象的标签是吗?)“啊对对对,差不多是这个意思。”大部分使用者也正是通过选择、观看、评论、转发相应内容等来追求及强化自身应有的品味,甚至选择抵触抖音短视频,也是个体品位的体现。如F8谈及她自己对抖音没有特别负面的看法,只是她觉得大家都认为抖音很“low”,所以于她而言刷抖音成为一种私密行为。总体而言,在对文化消费的类型选择和种种消费行为(点赞、转发、收藏)中能够呈现出个人品味。而这一品味被产品的算法所捕获,持续匹配并强化,最终使“品味相投性”达到最佳值。

3.场景因素

从外部环境条件来说,传统体验经济学强调“消费场景体验”[20],场景指的是消费者参与消费的实际空间环境。精神产品的消费也存在这种环境差异带来的体验差异,最显著的就是电影产品的依托空间——电影院创造了封闭、可控制和主题鲜明的十分有利于消费者深度体验的环境[8]。对于短视频而言,其内容的碎片化带来了消费方式的短暂、随意、毫无逻辑,短视频成为填充日常生活“缝隙空间”[21]的新的媒体内容。如M1会在临睡前躺在宿舍床上刷抖音,F1在一个人在餐厅吃饭的时候会看这类视频,F3有时候在课间看,一不注意就延续到下节课的上课时间……从中看出,短视频的消费场景较容易处在“被破坏、被打断”的情景中,那么消费主体的精力完全投注在某种活动上的感觉——研究者称之为的“心流体验”[22]就会随之打破,这对消费体验来说应该是不利的因素。不过在被访对象的描述里,他们对此表现得不以为然。F3说:“走路上的时候,无聊的时候都会看一看啊,课间的时候也会看,不过看着看着就上课了”,(提问:上课了怎么办)“上课了就不看了”,(会失落吗)“不会,为什么要失落?”F5表示:“我之前是睡觉前会看,不过现在期末来了,我不能睡觉前看了”,(为什么)“很浪费时间啊,停不下来嘛”,(会担心错过什么吗)“那也不会啦,其实不看也没什么”。对于大学生群体来说,其生活本来就充满了过渡性的、零散的场景,他们早已习惯用短视频、微博这些媒介填充缝隙空间,对于场景的高频切换也习以为常,所以不管是在图书馆还是在宿舍消费短视频,并不太会影响其消费的情绪和效果。

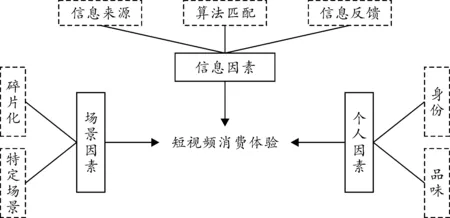

综上,本研究提炼出一个影响短视频用户体验的理论模型(见图1)。

图1 短视频用户消费体验的影响因素模型

从个体条件来说,其身份、品味与内容的适配度是影响消费体验的重要因素,甚至比起内容本身,由“品味”主导的参与机理会更加直接地影响用户的投入程度。同时,信息因素中的算法匹配度和信息来源会影响用户对信息的重视度,“反馈”作为外部变量的出现也会极大提升消费体验的美好感。除了生产者与个体直接对话,来自消费者所处的各种社会关系和网络社群中的成员之间的互动,也会影响其心理感受甚至是决策行动。而从场景条件来看,不管是特定环境还是碎片化环境,短视频的消费场景大多时候比较随机,可以随时开始也可以随时中止,这导致消费者的“心流体验”不断发生切换。但是当这种切换变为常态与惯例后,也就不会对其消费体验产生显著影响了。

(三)短视频消费体验的影响

从最新数据来看,抖音用户每天的人均消费时长达到20.27分钟,人均消费视频数目达到80个左右。与此同时,其舞蹈、萌宠、萌娃、美食、动物、运动、瑜伽、亲子、旅行等类别的内容获得均衡发展,占比均在5%左右。当短视频而非电影电视及其他媒介弥漫在我们生活的空间和时间时,考虑到“即使技术的效果不在意见或观念的层次上发挥作用,却逐渐地改变了‘感官作用的比例(sense ratios)或理解的形式”[23],我们需认真思忖,手指的频繁移动、眼球的快速转动配合大脑的高度投入,这种“感官作用比例迥异以往”的消费方式究竟会带来什么或改变什么?

回顾在线视听媒介的短暂发展史,在交互方式上,人们“观看”视频网站,“参与”弹幕视频,“打赏”网络直播;而到了短视频阶段,“刷”成为对人们使用新媒介的形象而经典的概括。“刷”的技术层包括:手机载体、手势积习、全屏内容与切换方式,“刷”的客体对象就是“基于算法而非剧情串联起来的短视频”,笔者将其称之为“内容流”——视频片段就像永不间断的水流。“内容流”的形成让用户不知道每次手指滑动之后是什么,这既有翻阅的快感,也有线性媒体一贯的“未知感”,但不同于以往的长时间等待,眼下心理预期的形成短暂且高频,于是用户不断确认,又不断投入对新的未知的期待,进而形成了对“未知感”的独特消费节奏。其次,“内容流”暗含容错机制,人们对不喜欢的内容可快速剔除,一定程度上也让体验保持在良好的水平上。现在抖音平台的短视频已经是海量规模且鱼龙混杂,产品算法只能保证内容方向但并不能保证推送内容的质量,因而“快速翻阅”本质上也是“快速试错”。1~2秒的时间可以让用户做出要不要继续看下去的决定,这几乎不会影响用户的心情。在“内容流”中用户也一定会发现所爱,这反过来也包容了低质量内容所带来的差评。最后,还是短视频本身的内容特点诸如素人表演、全民狂欢、题材翻新等带给用户新奇感。相对来说,这种新奇感比任何其他媒介形式都要更突出,更强烈。

所以,与以往的文化消费相比,短视频借助技术形成“内容流”,后者又蕴含了未知感、新奇感和容错性。所有这些消费体验并不只是由内容本身带来的,而是产品的技术特征与短视频形式特征相结合的后果,二者缺一不可。从这一点来说,在人类文化消费史上,一种内容的出现与其相适配的技术之间的互嵌程度恐怕在这里又达到一个巅峰。其后果就是,短视频的整体消费体验在此为用户确立了一种关于体验本身的“新尺度”。这一尺度有可能带来以下三个层次的影响。

第一层面是理性控制,也就是说人们能够自主控制对于短视频消费的节奏、时长和程度。如有时用户会驻足下来反复观看甚至下载某个意外的发现(F4手机里下载了一些化妆类的视频,都是她从抖音平台上淘来的);有时又会主动搜索、为我所用(如教育类内容)等,以上都基于用户较高的媒介素养。第二层面是满足与厌倦的情感交替。如在上文提炼的短视频消费体验框架中,部分自述者已流露出厌烦情绪。就是说,在大众口味面前,一类产品如果能带来有趣感和美好感,同样也易造成无趣感和麻木感。而目前的抖音产品中,模式化的内容(2)抖音运营的秘诀之一就是在不断炮制类似“C哩C哩舞”“鸭子舞”“闺蜜舞”“火红的萨日朗”等模式化歌舞,并推动其广泛流行。比比皆是,部分访谈对象表达了对这种内容的抗拒,“刚开始看新鲜,很快出来太多一样的,很无聊”(M2、F1),“一开始会带给用户新鲜,而后很快厌烦”(F8)。其实这种心态折射出“现代性的厌倦”,就是在现代性展开的过程中,由于传统和社群的稳固关系和意义的缺失,使个体内心的满足充实之感难以为继,经常出现“满足”与“厌倦”的交替循环,而且满足感易逝,厌倦感易生。第三个层面则是迷恋。从行为心理学的角度来解释,之所以有人刷抖音上瘾,其实是因为产品的交互设计控制了人的大脑和行为,以至于手指的滑动成为惯性,而大脑却停止理性思考。此时大脑中的多巴胺激增,出现“行为上瘾”,这跟物质上瘾(比如药物及毒品上瘾等)的生理机制是相似的。在访谈中,所有的被访者都肯定地表示自己没有上瘾行为,研究者通过对于消费时长、消费行为等细节的提问确认了这一点。不过,研究生F7说她身边就有刷抖音上瘾的。当问及为什么认为别人是上瘾的,她答道:“他想待在那个美好的世界里啊,那个世界全是帅哥靓女,多美好啊”。F5也认为她身边有上瘾者,因为“他们一直是活在社交媒体上的啊,除了刷微博微信就是刷抖音,吃饭不吃饭,看了什么电影,遇到什么人都会发动态啊,感觉是一群离开手机会死的人”。根据“第三人效应”(3)该理论最早由美国哥伦比亚大学戴维森(W.P.Davison)在一篇题为《传播中第三人效应的作用》(《公共舆论季刊》1983,47:1-15)的文章中提出。他认为第三人假设似乎是一种普遍观点的变体,这种观点认为一些事件在社会层面(对其他人)上的影响比个人层面(对我)的影响要大。,人们往往觉得别人更容易受到媒体和环境的影响。无论如何,短视频让部分使用者深度沉浸和迷恋确是不争的事实。

四、结语与讨论

本研究根据图像文本自述和对象深访提炼出短视频消费体验的特征:有趣、愉悦、新奇和沉浸。前三者属于情感体验,后者属于技术体验。这一体验框架同时建构在产品内容和技术功能上,而短视频的技术逻辑深刻内化了用户在内容上的消费感受。也就是说,“方便地滑动、便利地点赞、高效地交互”等技术特征与用户产生的种种体验紧密关联。这种技术的“涵化”性一方面在节奏、情感、反馈、效率等层面完带来了迥异于传统媒介的消费体验;另一方面也成为人文学者普遍指摘的根源,比如说沉浸式设计所带来的上瘾问题,高效的刷屏设计所加剧的浅薄式思考、碎片化危机等。

然而研究发现:即使被访用户知晓这些负面效应,但他们大多并不在意。就被访者的整体感受而言,他们在消费短视频的动机上与其说追求享乐(hedonism),毋宁说是为了获得愉悦感和价值感(pleasurable and meaningful)。正因为此,这些用户的消费行为呈现出一定的迷惑性:当他们的文化态度显得比较端正的时候(比如说对技术垄断在意),反而会更自在地从抖音平台上获取快感和享受愉悦;如果他们的文化态度显得随意(比如盲目跟风和沉迷),反倒会在消费时长和频率等行为上表现得克制。这种反差的形成,一种解释源于产品算法的技术角度——当用户主动想获得什么的时候,产品会根据算法越来越多地推送这些信息,这样的内容消费更容易让用户达到技能提升、专业进步的成就感,这是一种增长型娱乐方式;当用户只是在完成“日刷抖音”的行为,产品的算法也会逐渐失灵,用户对产品的好感度和投入度就不会随着时长增加而线性上升,导致娱乐快感逐步降低,最终影响用户的消费行为。还有一种解释是行为主义的心理角度:“越容易喜欢也就越容易厌烦”,当某种刺激反复以同样的方式、强度和频率呈现的时候,反应就开始变弱,厌倦心理就自然而生。

作为一种文化现象来看,短视频的规模生产与传播,其最大的社会价值在于激发个体的表达、表演欲。在其熏染下,“视频表达”已逐渐成为一种风尚,它在悄然地改变着当代人的精神气质。这种影响具有更加重要的社会学意涵,如社会现实感的虚化、线上线下生活领域的交叠、虚拟与现实的转换等等……相比之下,泛泛地去批判这个虚拟世界里的过度美饰与价值误导,不如回归到一个生产者和消费者的普通视角:他们用“模式”“套路”来实现群体共鸣,用真诚和创新演绎个人风采,最终在互联网视听空间生产出多元的、风格化的内容,带给人们信息、知识与情感共鸣,这是最值得珍视的。

研究存在的不足在于:其一,研究采纳了11位被访对象作为主要的陈述者,因而可能引起“样本量过少”的质疑。但是有利条件是这些人在学历上、产品使用频次上属于抖音用户的中高端群体,同时其表达水平也在用户平均水平之上。在与采访对象沟通的过程中,研究者注意用不同的问题去激发被访对象做出更多描述。比如一些被访对象使用“一般”“还好”“没什么”等表达方式时,研究者会采用追问甚至以让其打分的方式,或让其转换词汇,挖掘出“有趣”“愉悦”“新奇”等更多表述。而且实际在消费体验框架的输出过程中,11位自述者已经完成了所有维度,出现了表达“饱和”现象。当然,如果再融入一些同年龄但不同身份的研究对象,会给研究增添一个比较的视角,会使得研究结论具备更多学理探讨的空间。

其二,短视频一如先前的微博一样,其“海量、碎片化和浅层阅读”再次成为值得警惕的风险。不过,其是否真的带来强烈的不适感或者更容易引发上瘾性,本研究从访谈样本中没有发现必然的关联。这有可能是新一代用户早就熟稔了互联网环境,自带一种调适机制,从而使外界所担心的对他们的危害程度大大弱化了——这一猜想需要铺开大样本的调查统计,以实证手段展开后续研究。