底栖藻毯联合底泥覆盖对水丝蚓生物扰动的抑制效果研究

2021-05-08

(北京交通大学附属中学,北京 100081)

0.引言

很多研究发现底泥覆盖是有效的内源污染释放控制手段,有助于水体恢复。但是,实际情况下,大量底栖生物的存在可能对这种覆盖层效果产生负面效应。本项目通过室内模拟实验,发现了这种负面效应,会增加上覆水中氮磷的浓度,刺激浮游藻类的生长,恶化水质。

水丝蚓是污水型河道与景观湖内常见的水体底栖动物。能够通过摄食、匍行、筑穴、钻孔等形式对沉积物颗粒产生搬运和混合[1],促进沉积物中营养盐向上覆水的释放,从而直接或间接的提高水体的营养盐水平[2]。同时,这些营养盐被浮游植物利用后会促进浮游植物的生长,不利于生态系统由“浊水态”到“清水态”转换[3]。

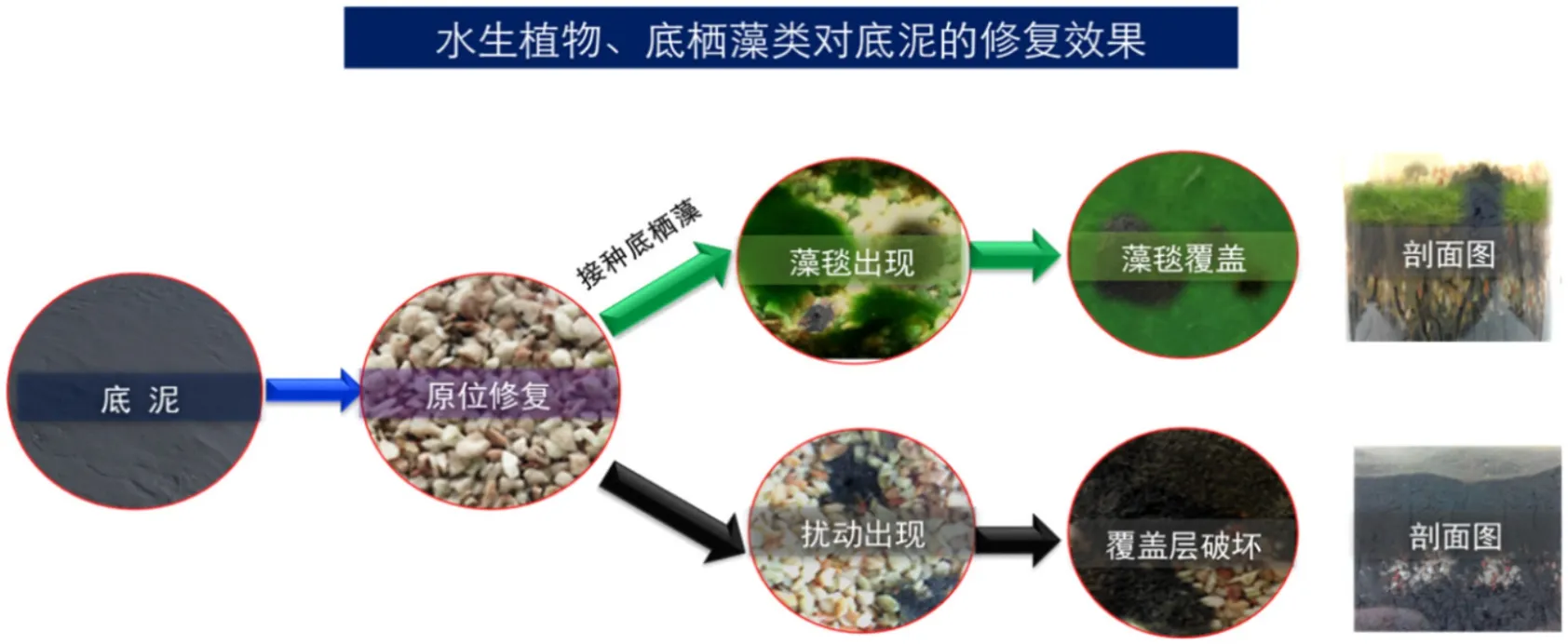

研究发现,通过底栖藻类的繁殖形成藻毯,可以有效保护覆盖层,缓解水丝蚓挖掘及排泄作用带来的水体污染物浓度升高的现象。因此通过实施“藻毯+底泥覆盖”的联合修复方式,运用“有机生物+无机矿物”的双重控制模式,抑制底泥污染物释放,达到生态修复的目的。

1.实验及研制过程

1.1 实验材料

(1)覆盖材料。天然沸石购自河北省灵寿县(见图1)。主要组分49%为斜发沸石,21%为丝光沸石,30%为二氧化硅。沸石粒径为1mm~2mm,使用前,沸石用去离子水清洗2遍后,105℃烘24h。

图1 天然沸石

(2)试验底泥。底泥为北京某公园景观湖,用彼得逊底泥采集器采集表层(0cm~10cm)淤泥。用孔径2 mm的筛网滤去大颗粒物、根系残屑和大型底栖动物,如图2。

图2 表层底泥样品

(3)湖水。用200目筛网过滤后装入25L干净塑料桶中,冷藏4℃保存。

(4)水丝蚓。购买自北京某花卉市场,每天更换曝气除氯的自来水,用热带鱼饲料饲养,如图3。

图3 市场购得水丝蚓

(5)底栖藻类。试验用底栖藻采集自北京某河道底部,室内培养。

1.2 实验过程

本研究设置4个处理组:对照组、覆盖组、水丝蚓+覆盖组、水丝蚓+覆盖+底栖藻处理组。每组3个重复。

底泥预处理:底泥在-20℃条件下冷冻2d,消除未挑出的底栖动物,在实验前2d将底泥取出、解冻。经过测定底泥含水率43.6%,有机质含量为11.22g/kg,TN和TP含量分别为2.06g/kg、1.15g/kg。

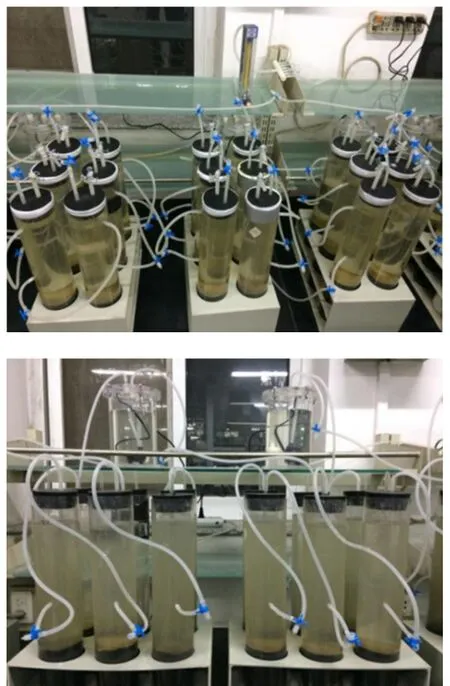

底泥混合均匀后装入12根有机玻璃柱中(内径8.4cm,高50cm),填装厚度为10cm。之后轻轻加入0.45μm滤膜过滤后的湖水高度30cm,置于黑暗中静置3d,如图4。

图4 有机玻璃柱

底栖藻类预处理:实验前两天将底栖藻放入试验有机玻璃柱沉积物水界面上,沉降、固着。底栖藻经过镜检主要由水绵、刚毛藻、丝藻以及鞘藻等组成,其中水绵约占群落体积80%以上,其次分别为刚毛藻(10%)和丝藻(9%),其他藻类约占1%。

12跟柱子中分四组分别加入组分如下:

第一组(对照组),三根柱子,只加入底泥和过滤湖水。

第二组(覆盖组),三根柱子,其中的底泥覆盖材料为粒径1mm的沸石颗粒,覆盖厚度1cm。

第三组和第四组,六根柱子中放入平均体重在10mg/条的水丝蚓20条。

第四组,上述步骤中的三根柱子,加入湿重为5.0g的底栖藻类,沉降到覆盖层表面。

采样:试验日期15d,分别于0d、3d、6d、9d、12d、15d取样分析。实验期间每次采样后补加同体积过滤景观水,每2d用软质毛刷轻刷管壁以抑制附着生物的生长。实验期间平均水温为20.0℃。采样测定水体总氮(TN)、总磷(TP)和溶解氧(DO)浓度。

2.结果与讨论

2.1 水体中TN浓度的变化

所有处理中,对照处理的TN浓度最高,覆盖组TN浓度最低,表明覆盖处理显著降低了底泥中氮磷营养物质向水体的释放。覆盖、水丝蚓和底栖藻对水体TN 浓度均具有较大影响。同覆盖组相比,水丝蚓显著提高了覆盖组水体TN 浓度,实验结束时,水丝蚓+覆盖处理组TN 浓度要显著高于覆盖处理组(见图5)。底栖藻毯的形成显著降低了水体中总氮的浓度,大大削弱了水丝蚓对覆盖层挖掘造成的破坏效应。四种处理中TN浓度由高到低的顺序依次为对照组>水丝蚓+覆盖组>水丝蚓+覆盖+藻毯组>覆盖组。

图5 不同处理组水体中TN浓度变化(n=3)

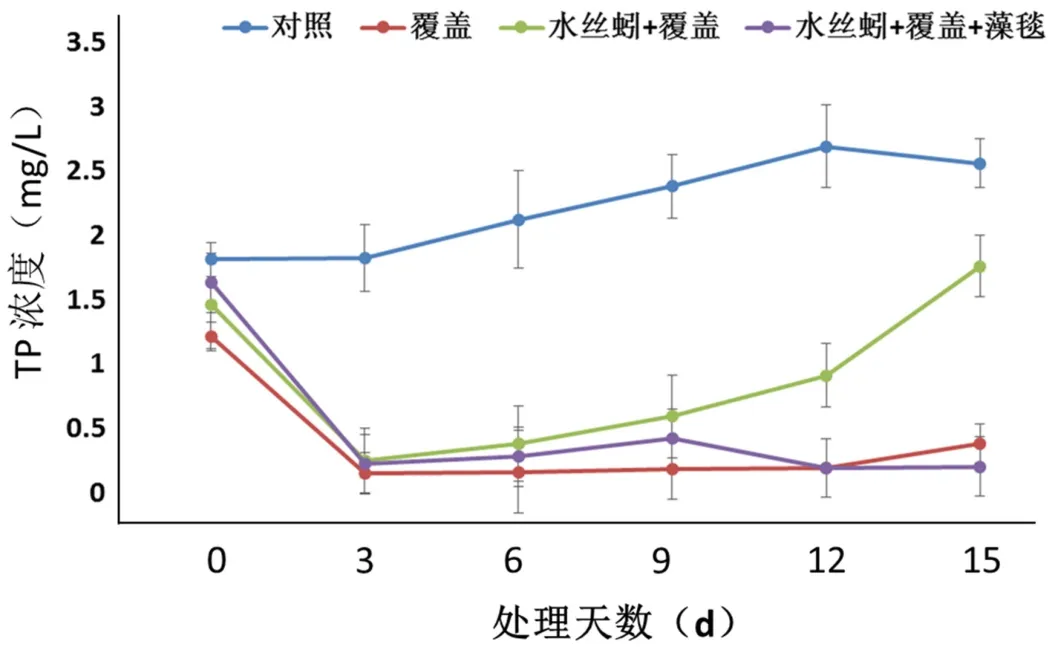

2.2 水体中TP浓度的变化

前期TP浓度的变化同TN的变化趋势有些类似,但有意思的是到后期(15d),水丝蚓+覆盖+藻毯组处理组TP浓度显著低于覆盖组。藻毯的存在不但缓解了水丝蚓扰动造成的总磷浓度的升高,而且由于底栖藻的生长大量吸收水体中原先的磷,造成水体中磷浓度反而低于覆盖处理。总体看来,对照处理的TP浓度最高,覆盖、水丝蚓和底栖藻毯对水体TP 浓度均具有较大影响。同覆盖组相比,水丝蚓显著提高了覆盖组水体TP 浓度,实验结束时,水丝蚓+覆盖处理组TP浓度要显著高于覆盖处理组(见图6)。底栖藻毯的形成显著降低了水体中TP的浓度,大大削弱了水丝蚓对覆盖层挖掘造成的破坏效应。实验结束时四种处理中TP浓度由高到低的顺序依次为对照组>水丝蚓+覆盖组>覆盖组>水丝蚓+覆盖+藻毯组。

图6 不同处理组水体中TP浓度变化(n=3)

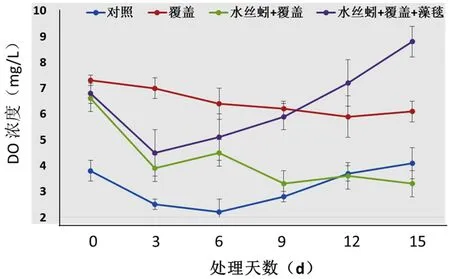

2.3 水体中DO浓度的变化

通过对试验期间所有处理组上覆水中DO 的监测发现,覆盖处理显著提升水体中的DO水平。水丝蚓的存在由于自身的呼吸作用及排泄带来的有机质的氧化分解,导致水丝蚓+覆盖处理组的DO明显低于覆盖处理。随着底栖藻毯的生长,光合作用不断增强,在试验第12d时,水丝蚓+覆盖+藻毯处理组的溶解氧已经高于覆盖处理组,到15d时已经是处理组中DO最高的。浓度由高到低的顺序依次为水丝蚓+覆盖+藻毯组>覆盖组>对照组>水丝蚓+覆盖组。

2.4 不同覆盖处理表面形貌的变化

底泥表层覆盖1cm后的沸石覆盖层后,其表层形貌发生显著改变,由底泥变为颗粒为主的沸石层。内源污染释放受到限制。但加入水丝蚓后,在3d时,观察到部分水丝蚓开始挖通覆盖层,开始排泄行为。粪便开始在覆盖表层累积(见图8),水中氮磷浓度也随之上升(见图5和图6)。在第15d时,无底栖藻毯的覆盖层几乎已经被粪便覆盖完毕,形成夹层结构,大大削弱覆盖层的抑制效果。而底栖藻毯存在的处理组,由于藻类能够覆盖水丝蚓粪便,且通过光合作用释放大量氧气(见图7),而且自身生长大量吸收水中的氮磷,对水丝蚓的扰动产生了很好的抑制效果。

图7 不同处理水体中DO 浓度的变化情况

图8 覆盖处理与底栖藻毯对水丝蚓扰动的抑制形态图

3.结语

在接种底栖藻类之后,在覆盖层表面形成了一层底栖藻毯,同覆盖层进行耦合,形成双重覆盖层,对水丝蚓的扰动起到了很好的抑制效果,底栖藻类的存在使得上覆水中氮磷浓度没有上升。因此,在实际工程中可以采用底栖藻+覆盖层的工程手段对浅水污染底泥进行双重覆盖处理,削弱水丝蚓扰动带来的破坏扰动效应。