机械取栓和静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床效果研究

2021-05-07潘立艳杨春景

潘立艳,杨春景

河北燕达医院神经内科,河北廊坊 065201

脑梗死也称之为缺血性脑卒中, 多是因脑部血液循环障碍,在缺血、缺氧情况下导致的一种局限性脑组织缺血性坏死或者软化,是脑血管疾病中的常见类型,在急性脑血管疾病发病率中占70%,发病人群以中老年为主;急性脑梗死属于临床上的一种常见病,其致病因素较多,通常与血管闭塞具有密切关系,当患者血管出现闭塞后,其脑组织会出现局部缺氧、缺血的情况[1];随着患者病情的发展,会致使患者局部或者大面积组织坏死,进而影响神经功能,因此在患者发病后应及时予以有效的治疗,尽早解决患者血管闭塞情况[2]。 鉴于此,选择该院2018 年1月—2019 年12 月期间收治的72 例急性脑梗死患者为研究对象, 比较机械取栓和静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床效果。 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择该院收治的72 例急性脑梗死患者为研究对象,根据单盲分组法进行1∶1 比例分组,每组36 例。 参照组男20 例、女16 例;年龄54~71 岁,平均年龄(60.13±2.36)岁。研究组男22 例,女14 例;年龄53~70 岁,平均年龄(60.04±2.27)岁。 两组患者性别、年龄方面的一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。纳入标准:研究对象年龄在18~80 岁之间,发病时间在6 h 以内;患者经影像学检查符合急性脑梗死的临床诊断标准; 患者或其家属对研究内容知情,且自愿签署知情书;研究内容获得医院伦理委员会的审核与同意。 排除标准:近期内存在头颅外伤史; 严重器质性病症; 存在消化道或者泌尿系统出血情况;近期内使用过对研究结果有影响的药物。

1.2 方法

两组患者均接受降血压、降颅内压、氧气以及营养支持等常规治疗, 其中参照组应用静脉溶栓方式对患者进行治疗,具体方法为:选择rt-PA 静脉溶栓,rt-PA 使用剂量为0.9 mg/kg,最大使用剂量为90 mg,根据剂量计算表测算总剂量, 其中使用注射器抽取总剂量的10.0%并摇匀,于1 min 内团注,剩余90.0%药物以静点方式用药,持续时间>1 h; 密切观察患者生命体征和神经功能的变化,溶栓后最初24 h 不可使用抗血小板或抗凝制剂,rt-PA 输注结束后利用CT 或MR 对患者进行复查,进而确定抗血小板或抗凝制剂用药方式。

研究组应用机械取栓方式对患者进行治疗, 具体方法为:利用动态心电图方式对患者生命体征予以监护,给予患者全身麻醉, 选择右侧腹股沟韧带股动脉位置作为穿刺点并施以穿点, 将型号为6 F 或者8 F 的动脉鞘置入,之后在导丝的引导下降型号为5 F 的猪尾巴导管置入患者主动脉位置进行主动脉弓造影,利用造影将型号为5 F 的单弯导管送到患者病变的位置, 接着将Solitaire 置入,使用型号为50 mL 的注射器完成,将血栓病灶取出并回收支架;在造影的辅助下对闭塞血管血流恢复情况进行观察,如显示机械取栓成功,则可以在肝素代谢后将动脉鞘拔除,并予以止血包扎,术后给予患者抗血小板药物。

1.3 观察指标

比较两组患者的临床指标, 其中临床指标主要利用凝固法、凝血酶法对活化凝血酶原时间、凝血酶原时间、凝血酶时间以及纤维蛋白原的数值予以比较。利用美国国立卫生研究院卒中量表评分(NIHSS)对患者治疗后24 h、7 d、15 d 后的神经功能进行评估,其分数越高表示患者神经功能缺损程度越严重。

1.4 统计方法

采用SPSS 19.0 统计学软件处理数据,计量资料的表达方式为(±s),采用t 检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床指标

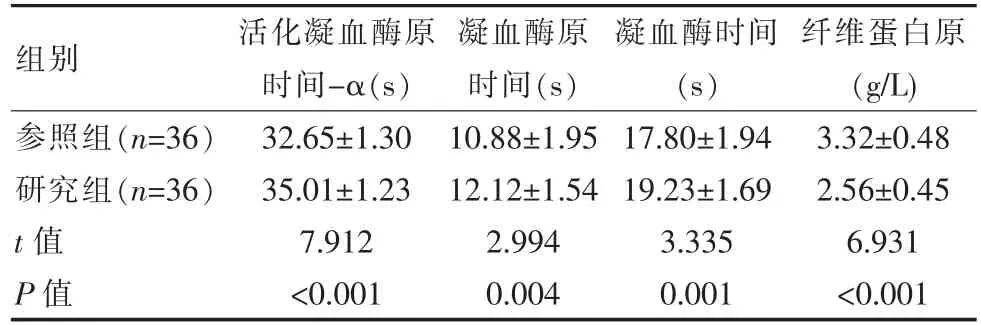

研究组患者在活化凝血酶原时间、凝血酶原时间、凝血酶时间以及纤维蛋白原方面的数值,优于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 两组患者临床指标比较(±s)Table 1 Comparison of clinical indicators between the two groups of patients(±s)

表1 两组患者临床指标比较(±s)Table 1 Comparison of clinical indicators between the two groups of patients(±s)

组别 活化凝血酶原时间-α(s)凝血酶原时间(s)凝血酶时间(s)纤维蛋白原(g/L)参照组(n=36)研究组(n=36)t 值P 值32.65±1.30 35.01±1.23 7.912<0.001 10.88±1.95 12.12±1.54 2.994 0.004 17.80±1.94 19.23±1.69 3.335 0.001 3.32±0.48 2.56±0.45 6.931<0.001

2.2 两组患者神经功能缺损情况

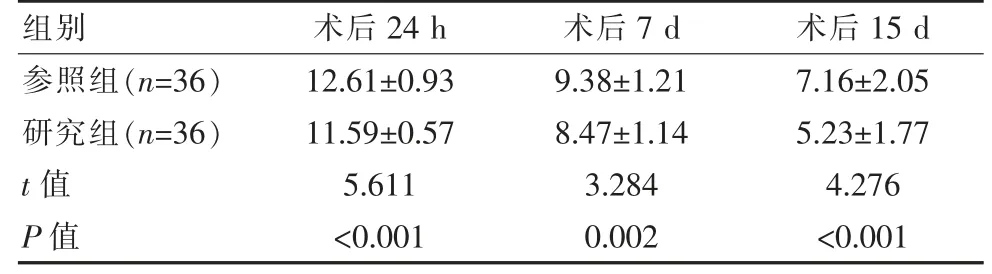

研究组患者术后24 h、7 d、15 d NIHSS 评分优于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 两组患者神经功能评分比较[(±s),分]Table 2 Comparison of neurological function scores between the two groups[(±s),points]

表2 两组患者神经功能评分比较[(±s),分]Table 2 Comparison of neurological function scores between the two groups[(±s),points]

组别 术后24 h 术后7 d 术后15 d参照组(n=36)研究组(n=36)t 值P 值12.61±0.93 11.59±0.57 5.611<0.001 9.38±1.21 8.47±1.14 3.284 0.002 7.16±2.05 5.23±1.77 4.276<0.001

3 讨论

随着经济水平的提高、人口老龄化的加剧、人们生活与饮食习惯的变化, 脑梗死的发病率呈现逐年上升的趋势,根据相关数据显示,脑梗死病症已成为我国第一致残和致死的病因[3-6]。 急性脑梗死具有发病率高,致残率高、复发率高以及病死率高和医疗费用高的特点, 当患者脑血流受到阻碍后,脑细胞死亡的速度约为每分钟190 万个,因此,快速有效的治疗方式对患者预后具有重要意义。 静脉溶栓是临床上治疗急性脑梗死最主要的措施之一,其药物具有重组织型纤溶酶原激活剂、尿激酶等,能够快速恢复患者血流闭塞情况,具有简单、迅速以及医疗费用低等优势,但是根据欧洲写作组急性脑卒中Ⅲ的数据显示,静脉溶栓虽安全有效,但受到时间限制,因此在临床治疗上具有局限性[7-10]。 机械取栓是治疗急性脑梗死的重要方式,通过血管内介入治疗,在颅内大出血闭塞处放置取栓装置, 利用血管造影对患者血管的形态与闭塞情况进行观察,通过导管将闭塞位置血栓取出,进而帮助患者恢复血液的流通,可尽早地为患者进行治疗,减少血管再通的时间,有利于缩小脑梗死的体积[11-13];同时机械取栓治疗方式中使用的自膨式支架能够释放再回缩, 不仅可以迅速恢复血液的流动,而且可避免对内膜的损伤,减少血管痉挛的情况, 在一定程度上避免了血栓再形成的不良事件[14-15]。李琳琳等[16]研究中表明,急性脑梗死患者经过机械取栓治疗患者术后7 d 的NIHSS 评分为(8.69±4.30)分,低于静脉取栓治疗组患者评分;该次研究中,研究组患者术后7 d 的NIHSS 评分为(8.47±1.14)分,明显低于参照组,表明机械取栓在急性脑梗死的临床治疗中应用效果更具优势,该研究与李琳琳等[16]研究结果具有一致性,表明经机械取栓治疗,患者神经功能得到显著改善。

综上所述,在急性脑梗死的临床治疗中,机械取栓相对于静脉溶栓方式的临床效果更为显著, 可改善患者临床治疗,降低患者神经功能损伤程度,提高临床治疗的效果,其安全性更高。