辽代丝织物中“鹰隼”纹饰特征探析

2021-05-06王赫德李正安额尔德木图

王赫德,李正安,额尔德木图

(1.内蒙古师范大学,呼和浩特 010022;2.清华大学,北京 100080;3.内蒙古民族大学,内蒙古 通辽 028000)

一、溯源

早期契丹民族过着“畜牧畋渔以食,皮毛以衣,转徙随时,车马为家”①373的游牧生活,但随着其社会封建化进程的深入以及对中原农耕文明的向往,辽代统治阶级对源自汉地的丝织物倾心不已,拥有一件仿佛如获至宝。《辽史·太祖本纪》中关于“易袍马,约为兄弟”①2的记载为目前最早的辽与中原丝织物交流与贸易的官方记录,出使辽地的中原使臣也曾留下“浮海奉书币、衣带、珍玩来聘”①2的表述。此后辽代丝织物的织造多来自战役俘获的汉族工匠,公元九世纪辽太宗挥师中原,俘虏了“方技、百工、图籍、历象、石经、铜人、明堂刻漏、太常乐谱、诸宫县、卤簿、法物及铠仗,悉送上京”①43,并于辽地建立相关的织造基地②。此外还有一定数量的渤海及回鹘工匠参与其中,如祖州“东为州廨及诸官廨舍,绫锦院,班院祗候蕃、汉、渤海三百人,供给内府取索”①441。与此同时,养蚕业在辽地得到较大发展,宋人路振所著《乘轺录》有载:“沿灵河有灵,锦,显,霸四州,地生桑麻贝锦,州民无田租,但供蚕织,名曰太后织蚕户”③。可见在织料得到保证的前提下,辽代丝织产业进入一种集约化生产模式且工艺技术得以提高,由此产生了丰富多姿的装饰纹样,其中最具感染力的莫过于自然灵动、形态各异的“鹰隼”造型。而本文将其定为研究主体,究其原因基于以下两点。一方面,随着考古勘探与挖掘工作的日益积累,出土了数量可观的“鹰隼”纹饰织物,为进一步研究夯实了基础。目前对其的探讨多集中于考古学范畴,然此类研究仅做归纳后便中道而止,使得“鹰隼”纹饰特征的专项研究处于相对薄弱环节。另一方面,“鹰隼”在辽代狩猎生产与娱乐生活中扮演重要角色,并形成别具一格的“鹰猎”文化;故本文从诸多辽代丝织物中选取代表性的“鹰隼”纹饰加以剖析,力求客观、严谨地追溯其特定时空背景下之风貌,并对其折射出的文化特质进行解读。

二、特征解析

辽代丝织物中的“鹰隼”形象几乎涵盖了鹰、隼、鹘、海东青等中国北方地区的重要猎禽,由此表明“鹰隼”在辽代狩猎生活、生产中扮演了极其重要的角色。通过对纹饰类型、组织形式及造型规律的探索与分析可视为研究其形态特征的切实路径。

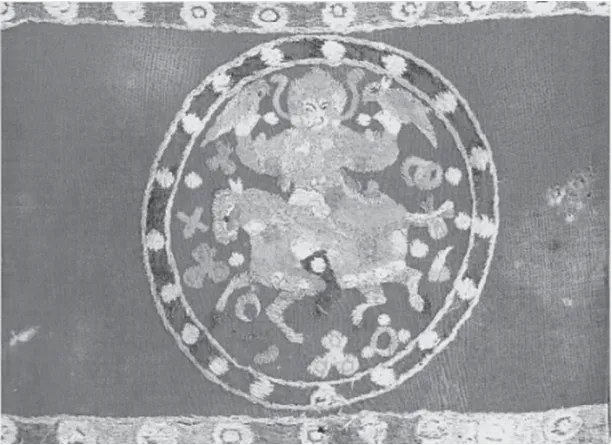

(一)以“擎鹰”备猎为主题的独立纹饰构成

辽代丝织物中与“鹰隼”相关的独立纹饰当属庆州白塔出土的《红罗地联珠鹰猎纹绣》(图1)。从画面构成角度分析,其采用中轴为准且等量而不等形的组织构成方法,中心位置饰有头戴金盔,体挂铠甲,跨下骏马之勇士。双手“擎鹰”的形象特征突出,体现出“擎鹰”备猎为主题的独立纹饰形态。此纹饰虽没有直接出现“鹰隼”捕猎场景,但通过画面构成的方式别具匠心地烘托出相关活动之宏伟气势。其生动传神、气势非凡的形态与藏于台北故宫博物院辽代《出猎图》中的“鹰隼”造型有相似之处。人物与“擎鹰”形态具有强烈韵律感及装饰性,也给予观者充分发挥丰富联想的余地;使得《红罗地联珠鹰猎纹绣》成为辽代织物中“擎鹰”备猎为主题的独立纹饰之典范。此外,画面中的“擎鹰”姿态同王世襄先生在其著作《锦灰堆》中对“擎鹰”备猎的描述如出一辙,表明辽时虽无定式的“擎鹰”手势,但其姿态与习惯对后世至今的鹰猎爱好者影响深远。

(二)以“纵鹰”捕猎为主题的连续纹饰构成

>图1 《红罗地联珠鹰猎纹绣》

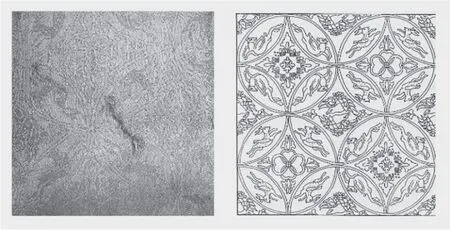

>图2 《簇四球路奔鹿飞鹰宝花绫》

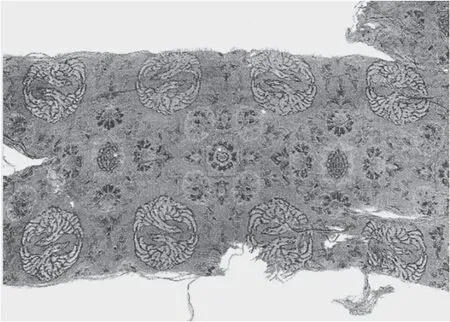

>图3 《花绫双鹰纹》

辽代丝织物中“鹰隼”相关的连续纹饰出现较多,其中最具代表性的如《簇四球路奔鹿飞鹰宝花绫》(图2)等。此类纹饰通常简化外部轮廓、强调形象特征,并且由一个或几个基本单位向上下或左右连接,使得单位图案及元素在连续排列中呈现出规律变化。从形态角度分析,通过巧妙的构思与穿插将以“纵鹰”捕猎为主题的纹饰与构图有机地结合起来,既有捕猎“鹰隼”在低空直线飞行并寻觅猎食的精彩场景,也有发现猎物后将双翅紧收直冲猎物的瞬间动态。如同民间养鹰人所述:“有如一条闪电,照准猎物射去,瞬间将猎物擒于地上”④。与此同时,注重“鹰隼”神情的精雕细琢,如敏锐的捕捉并展现其嘴短如勾、脚爪锋利及孤傲目光等形态特征。可见,“纵鹰”捕猎的鲜明形象与织物紧密契合,形成一种既有强烈生活气息,又有浓厚民族特色的和谐整体。

(三)以“控鹰”巡猎为主题的综合纹饰构成

综合纹饰构成通常由单独纹饰、连续纹饰中的两种或三种图案形式组合在一起,从而保证图案纹样的完整性。辽代丝织物中的《花绫双鹰纹》(图3)在不同位置采用适宜纹饰来处理好虚实、平衡关系,将综合纹饰构成体现得恰到好处。此外,尤其着重“控鹰”巡猎为主题叙事情节的抒发与刻画,如双鹰盘旋与周边环境相得益彰,其中既有物象特征,也有穿插自然得体的独立构成。可见,在明确主题及外形的基础上,在特定范围进行设计并加以反复推敲,方能取得较为理想的视觉效果。

综上所述,独立、连续及综合图案的构成形式使辽代与“鹰隼”相关的纹饰特征在丝织物上充分展现。可知辽代织造工匠熟知“鹰隼”解剖知识,能够将“鹰隼”形象准确领悟并掌握其运动节奏变化与动势规律。同时恰如其分地去繁就简,进而造就了动静结合、多样完备的形式美感。

三、内涵阐释

依据上述探析可感知辽代丝织物中“鹰隼”纹饰真切地展现了辽代“鹰猎”生活的情景与概况。究其根源,从三个层面切入与追溯可知“鹰隼”纹饰及内涵与辽代社会生活间存在着的一条难以割舍的文化脐带。

(一)地域习俗之凝练

辽代始终遵循着居无定所的传统游牧习俗,并造就了闻名于世的“四时捺钵”制度。辽代丝织物中与“鹰隼”相关的内容则凝聚了其独到的地域文化,从而验证了“纹饰艺术就是一个开放的系统脉络,是其民族习俗与底蕴长期积淀的结果”⑤。此外,徐昌祚著的《燕山从录》有载:“海东青,大仅如鹊,既纵直上青冥,几不可见,俟天鹅至半空,歘自上而下以爪攫其首,天鹅惊鸣,相持殒地。”⑥34由此,贴切的展现出辽代“鹰隼”于猎物上空高飞潜翔并造成极大威慑,而后俯冲下来直击天鹅头部,经过数次搏斗之后擒落地下的情景。可知“鹰隼”及相关习俗在辽代狩猎生活中扮演了极为关键的角色;不仅是对传统游牧业的补充,更是民俗生活的重要构成部分。

(二)帝王贵胄之偏好

《辽金纪事》有载:“海东青出于女真东北铁甸等五国,辽主延禧酷爱之,每岁大寒发使趣女真以海东青入贡”⑥67。表明辽代帝王对“鹰隼”珍爱有加,并建立由地方到中央的“鹰隼”朝贡体系;基于此,品质良好的“鹰隼”就成为王公贵族的追捧对象,通常将其作为极高的恩宠赐予家臣。究其原因,得益于“鹰隼”在高空善用重力加速俯冲攻击空中猎物的特定形态具有极高观赏性。通过上述辽代丝织物中的“鹰隼”纹饰及相关史料可以清晰地了解到“鹰猎”活动并不是单纯的消遣与娱乐,而是“契丹统治者在当时特殊的经济与政治背景条件下,通过精心设计和长期实践而形成的一种具有重大教化意义和政治意义,有庄严隆重和盛大热烈的节庆仪式”⑦。

(三)民族精神之展现

辽代丝织物中的“鹰隼”纹饰之所以能够获得青睐并备受推崇,一方面源于其彪悍凶猛、迅雷之势的形态为辽代狩猎活动夯实基础,使得牧人对其敬畏有加、仰首景慕;另一方面“鹰隼”以小博大的精神以及不畏艰险的生存观念具有极强教化意义。故契丹民族将草原上常见的威震苍穹、风发凌厉之“鹰隼”形象织造在丝织物上,使得翔于蓝天白云之间的“鹰隼”形象以近乎信仰的力量融入契丹民族观念中。正是与“鹰隼”的朝夕相处激发了契丹手工艺人的创作灵感,巧妙地将富有特色的民族地域精神与“鹰隼”形象结合,从而造就了极具地域特色的辽代丝织物“鹰隼”纹饰。

概而言之,辽代丝织物中“鹰隼”纹饰吸收游牧民族的文化艺术精髓为营养与滋补,展现出极强的民族地域内涵,从而将“鹰隼”形象逐步符号化、神秘化直至成为一种精神图腾。

四、总结

本文通过对辽代丝织物中的“鹰隼”纹饰的系统剖析,可知其少有浮华奢靡之表现,多是质朴情感之传递。同时,其纹饰醇厚的底蕴也根植于辽代社会的文化沃土中并历久弥新,以波澜壮阔、自成春秋之势为辽代丝织物纹饰增添了一丝旷野气息与高亢之风。

注释:

①〔元〕脱脱,等.辽史[M].北京:中华书局,1974.

②赵丰.辽代丝绸[M]香港:沐文堂美术出版社有限公司,2004:14.

③翦伯赞.中国史纲要[M].北京:人民出版社,1995:27.

④曹保明.东北猎鹰——赵氏家族[M]北京:民族出版社,2007:123.

⑤刘玉亮.中国北方捕猎民族纹饰图案与造型艺术·鄂伦春卷[M]哈尔滨:黑龙江教育出版社,2008:60.

⑥〔清〕厉鄂.辽史拾遗[M].江苏书局重刊,光绪乙亥三月:4.

⑦乌力吉.辽代墓葬艺术中的捺钵文化研究[M]北京:文化艺术出版社,2013:71.