基于LID的天津市立交桥附属空间雨水综合利用研究

——以卫昆桥为例

2021-05-06范潇潇姚雅

范潇潇,姚雅

(河北工业大学 建筑与艺术设计学院,天津 300130)

一、引言

立交桥在解决城市交通拥堵、构建安全便捷的城市交通路网方面起着巨大的作用,但其大面积的不透水硬质路面造成降雨时雨水资源被大量浪费,下层也存在内涝的隐患。此外,桥面雨水径流中的污染物也会对附属绿地生态环境造成巨大负面影响。LID(low-impact development,低影响开发)作为海绵城市的核心理念和技术,具有灵活多样、自然净化、就近利用和回收的特点,结合立交桥立体结构建立综合雨水管理系统,能够轻松实现城市雨水的管控和再利用,也有利于构建城市完整的防洪防灾体系,这将对解决城市内涝问题和城市水资源再利用研究具有巨大意义。

二、国内外研究现状

国外在立交桥附属绿地收集雨水资源并解决桥面雨水径流污染方面的探索早在2010年左右就有了针对性的实践项目,最具代表性的是2011年开放的位于美国西雅图的Aurora大桥附近的层级式生物滞留设施群,通过生态雨水传输设施、雨水花园、坡度绿带等LID设施对桥面和大桥两侧的“New Data 1 Building”和“Future Watershed Building”两栋建筑的雨水径流进行汇集、传输、过滤、净化,使处理后的雨水中的污染物含量降低,并与University Bridge、Fremont Bridge、Ballard Bridge等几座桥梁共同构筑雨水净化网络,最终使“Puget Sound”湾的水质得到明显改善。同时,位于大桥北端的Troll 's Knoll公园不仅成为处理桥面雨水径流的低影响开发场地,还吸引附近居民成为有活力的城市社区公园。该项目在雨水的收集和污染处理方面有着非常好的借鉴作用,但该项目初衷是解决排入附近水体的雨水污染问题,对于桥梁附属绿地的雨水资源的再利用、附属空间雨水综合管理系统的开发等方面还存在一定欠缺。

我国的立交桥附属空间的雨水再利用研究自海绵城市理念引入后也在逐步开展。目前的工作大多结合工程实践,探索对立交桥雨水径流的收集和过滤方法,如姜月等对沈阳市迎宾路立交桥下利用地埋模块式蓄水池对雨水进行收集并简单过滤后用于道路和绿化浇洒的方法进行了探讨;费宇婷等探讨了某城市快速路立交桥通过砂滤系统、雨水花园、地下储水系统、自动喷灌四个部分解决桥下绿带的浇洒问题;郝身群等则针对洛阳古城快速路的三种道路交通断面形式中立交桥路段,提出通过落水管—生物滞留带—溢流口的路径解决雨水快排的问题等。诸多研究为立交桥的雨水收集和快排提供了技术方法和较为成熟的实践经验,但目前的研究大多只针对排水结构的设计或很简单的收集过滤方法,对于开发立交桥附属空间的综合功能,并建立其雨水资源再利用系统的方法还不成熟。本研究以天津市立交桥为例,探索其雨水利用的可行性和附属绿地的设计方法,为立交桥附属绿地的雨水再利用系统设计提供思路。

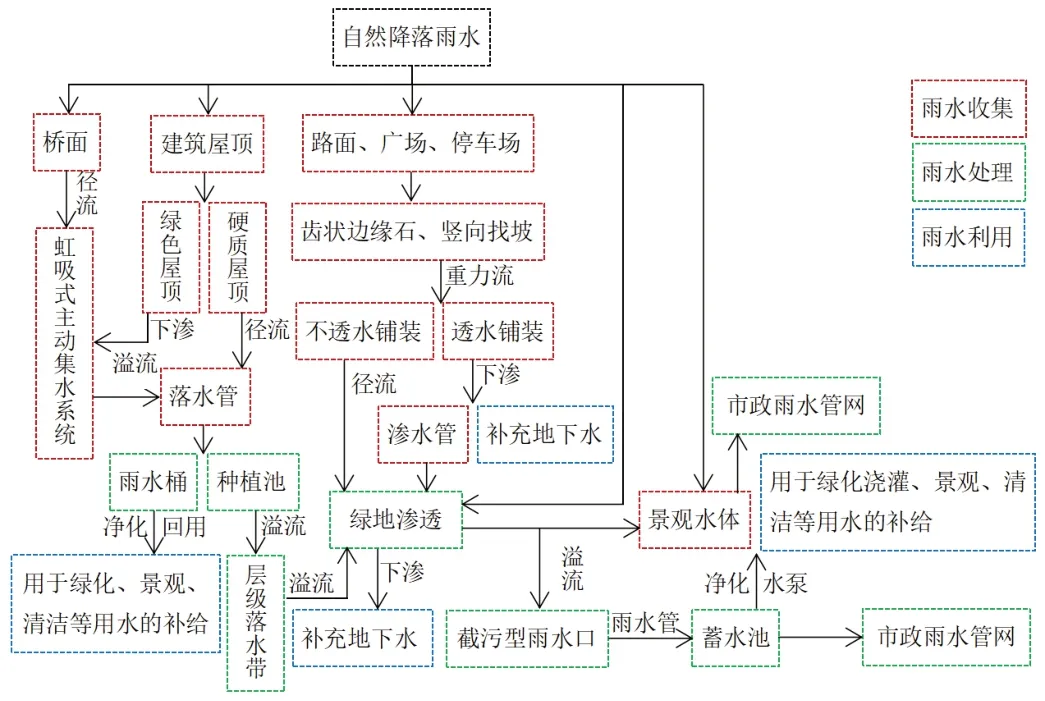

>图1 雨水综合利用系统流程图

三、天津市立交桥附属空间雨洪现状评析

(一)水资源现状

天津市人均用水量182立方米,人均水资源量为113立方米,约为全国平均水平的5%,是典型的水源型缺水城市。根据2018年天津市水资源公报所示,天津市2018年平均降雨量为581.8毫米,夏季多雨,冬季少雨;水资源总量为17.58亿立方米(不包括引滦、引江等外来水)各类用水总量为28.42亿立方米;地下水开采过度,市区水位逐年下降,严重破坏周边生态环境。

(二)立交桥附属空间雨水资源潜力计算

立交桥附属空间是城市交通系统中面积最大、最集中的绿地类型。充分利用该特点,结合LID措施把立交桥附属空间建设成海绵体,构成城市雨水生态网络的重要节点,将可以滞留并消纳城市交通路网中的大量雨水。据国家统计局统计数据显示,截至2018年,天津市共有城市桥梁1009座,其中立交桥374座。经统计,天津立交桥长度平均约为2000米,跨度一般在16~20米,立交桥附属空间绿地的平均面积约为10公顷,根据数据可估算出,天津市立交桥总面积约为1496公顷,附属空间绿地总面积约为3740公顷。根据容积法计算天津市立交桥附属空间设计调蓄容积量:

由此可见,天津市立交桥附属空间的调蓄容量非常可观,充分利用该空间收集雨水使其自然下渗或处理后再利用,将对天津市水环境和水资源开发有着重要的积极作用。

四、立交桥附属空间雨水综合利用系统的构建

立交桥附属空间雨水综合利用系统是结合立交桥自身特点,采用LID技术,小规模、分散式设置LID设施来达到对雨水资源回收再利用的目的,按照雨水降落、径流和汇集的特点把该系统分为雨水收集、雨水处理和雨水利用三部分。

(一)雨水收集

立交桥附属空间雨水承接面包括桥面、绿地、建筑屋顶、路面、广场、停车场和水面,从雨水下渗和径流角度考虑可分为不透水承接面(桥面和建筑屋顶)、透水承接面(绿地、路面、广场、停车场)和水面。

不透水承接面利用虹吸式集水系统主动收集雨水,该系统由虹吸式雨水斗、连接管、悬吊管和立管组成。特殊设计的虹吸式雨水斗让排水管在降雨量很小时也能形成满流状态,系统利用桥面或屋面与地面高度差势能在立管中造成局部的真空,待到屋顶与悬吊管的抽吸作用,产生虹吸效果,快速排出雨水,下接雨水桶或高位花坛收集雨水。

透水承接面一方面让雨水下渗,利用地下穿孔渗水管道收集雨水,另一方面通过地表雨水径流进入低于路面标高的的下沉式绿地,最终汇入蓄水池。水面则自然承接降落的雨水,蓄积于水体中。

(二)雨水处理

雨水处理系统分为落水消能、绿地渗透、雨水蓄存和水质调节四个部分,该系统主要实现对雨水的传输、滞留、下渗、蓄存和净化的目的。

1.落水消能

在建筑和桥墩底部周围设置高位花坛作为雨落水消能装置来消纳和净化建筑屋顶与桥面的雨水。高位花坛表面采用生态蜂格作为盖板,保护土壤结构和植物生长,下填人工混合种植土、沸石和陶粒分层布置,促进雨水下渗和净化,底部安装排水暗管。

2.绿地渗透

附属空间中绿地渗透设施是整个雨水综合利用系统中面积最大的部分,其中包括植草沟、下沉式绿地、雨水花园、植被缓冲带和种植池等,是实现雨水传输、过滤、下渗的主要设施。进入绿地的雨水,不仅可以大面积与土壤接触,长时间滞留于绿地,自然下渗从而补充地下水,还可以调节立交桥环岛内的微气候,营造舒适的环境。

3.多功能蓄水池

为了有效存储和利用收集的雨水,采用抗压和储水能力强、便于施工和维护的PP储水模块,并建设沉淀池、消毒池和清水池对雨水进行处理,保证雨水质量能达到回用标准的要求。多雨季节降雨时将雨水存储起来,待到少雨季节需要水资源时再用水泵提升加以利用。

4.水质调节

在高位花坛周围设置层级落水种植池,其主要功能是为了降低雨水流速,进一步促进雨水下渗和净化,调节水质。为保护落水带内种植土不流失,并具有一定的净化水质作用,应该在表面覆盖较厚的砾石,并选用根系深且具有固土能力的耐阴耐湿植物。当雨量较大时,雨水自然溢流至绿地范围内,通过植物和土壤中微生物共同作用来净化雨水。蓄水池的雨水,根据雨水回用目的的不同,可采用地埋式一体机雨水净化装置。

(三)雨水利用

雨水利用系统一方面是经过绿地自然下渗回补地下水,另一方面是利用太阳能安装光伏发电板为蓄水池中的抽水泵提供电源,将经过处理的雨水资源用于立交桥附属空间内绿化浇灌、道路冲刷,也可以作为市政洒水车水源补给点。

五、天津市卫昆桥雨水综合利用应用研究

(一)雨水综合利用系统

卫昆桥是天津市第一座四层全互通枢纽式立交桥,总占地面积约30公顷,主线南北长1.6千米、东西长1.4千米,桥梁总面积8.6公顷,月牙河从桥下穿过。卫昆桥附属空间雨水承接面包括桥面、绿地、建筑屋顶、路面、广场、停车场和水面。根据雨水径流在立交桥上的汇聚特点,立交桥附属空间的景观构成要素组合条件下的雨水利用系统流程图如图1所示。

系统中考虑到了所有雨水的承接面的流向,主要采用重力流自然汇集和下渗,经过两至三次过滤净化最终实现雨水的回收再利用,整体过程中保证各个环节的无缝衔接与通畅,实现立交桥雨水的循环再利用体系的完整性。

(二)卫昆桥附属空间各构成要素的LID设计方法

1.桥面及下部空间

桥梁的建设出于安全性考虑,主体部分不能采用透水材料,所以桥面雨水径流可采用具有虹吸作用的集水系统,增强排水管道对桥面雨水的抽吸作用。汇集的雨水在设有雨水篦子和沉砂槽的雨水口经过初步过滤后流入落水管。随后对雨水进行收集利用,可通过两种方式实现:一种是多点分散式在落水管末端直接连接雨水桶。雨水桶内置过滤设施,外置取用设施,虽然单个雨水桶容量少,但是比较容易安装和修缮。另一种是雨水经落水管排入桥墩底部的高位花坛,在落水管口处敷设较厚的砾石,植物选择耐阴耐湿并具有固土能力的品种。为进一步促进雨水自然下渗和过滤,高位花坛下设层级落水种植带。

2.建筑屋顶

卫昆桥附属空间内的建筑类型主要为管理用房、活动室和公共厕所,在LID设计中充分考虑屋顶的荷载、防水能力以及自身特点进行屋顶绿化。由于建筑规模大多较小,简单型覆草屋顶绿化为佳,目的是为了减少雨水径流,增加雨水留存时间以增加蒸发面积。无屋顶绿化的建筑在落水管上端口设置初期弃流装置,弃流后的雨水经落水管流入雨水桶中。屋顶进行绿化的建筑在落水管末端安装雨水桶。落水管与种植池相结合,雨落水跌落处敷设卵石层。

3.道路、广场和停车场

卫昆桥附属空间内的道路主路是采用抗压能力强的透水沥青混凝土材料铺设的机动车道。桥下停车场采用不透水铺装,而支路和广场主要采用透水沥青、透水砖、碎石和卵石。不同的铺装材料相互穿插组合在一起,一方面能够满足地面铺装的功能和物理性质要求,另一方面还能解决雨水下渗和径流问题,铺装效果上也有着丰富的平面形式。为保证雨水径流的汇集流向,需综合考虑道路、广场和停车场纵横方向坡度设计,使雨水快速汇集,同时在绿地边沿侧石位置设置等距离豁口或开孔,方便雨水向周边绿地排放。

4.绿地与植物

为保证建筑基础的安全和稳定性,附属空间内的建筑物周边近距离范围不设置生物滞留设施,而利用种植池对建筑雨水立管落水进行消能。道路、广场和停车场综合利用植草沟、透水铺装、带状绿地等设施进行雨水的渗透和传输。中心区域设置下沉式绿地和雨水花园,绿地和花园中的植物吸收雨水中的碳氮有机元素净化初期雨水污染。绿地和花园中设置截污型雨水口,一方面将经过预处理的雨水用雨水管排入多功能蓄水池中,另一方面将超标的雨水排放至市政雨水管网中。

立交桥附属空间内各生物滞留设施的植物在选取时,首先要根据其物理性质和结构特点,选取喜湿耐旱、适应北方气候和天津盐碱地条件、耐污染性强的植物,除此之外还要考虑立交桥遮挡位置采光不足的情况,选取耐阴易生长的植物。此外,立体绿化中常用的攀爬类植物对雨水下落速度有减缓效果,有助于雨水消能,且通常耐阴性强,可在适当位置种植。卫昆桥附属空间推荐植物见表1。

5.水体

卫昆桥下的月牙河具有水位高差变化,降雨时当水位上涨达到设计的最高水位时,超标雨水溢流排入市政雨水管网;当水位小于设计的最高水位时,雨水存储在景观水体中。排入水体的雨水最重要的是污染物质是否超标,为减少雨水中的有害成分,在有雨水径流汇入的地方设置前置塘或卵石沟,种植喜湿耐旱的缓坡自然生草本花卉植物,并根据调蓄水位的变化合理搭配植物。该方法一方面能够截留污染物,另一方面可减缓流速,起到保护驳岸的作用。这一方法是基于物理作用下的LID措施。但该方法仅能够解决雨水中的垃圾污染物,对水质成分有影响的有害物质无有效过滤效果,对此可以综合采用其他生物和化学方式以使水质达标。

>表1 推荐植物表

六、总结

文章以天津市为例,以水资源状况为基础计算立交桥附属空间雨水资源再利用的潜力,结果表明,立交桥附属空间雨水综合利用开发具有良好的发展前景。立交桥附属空间景观构成要素各不相同,本文选取景观构成要素包含种类较多的卫昆桥为具体案例,通过优选组合不同功能的LID设施对雨水综合利用系统流程进行详细说明,该系统对雨水源头、中途、末端进行有效的处理和回收并再利用,使立交桥附属空间充分发挥海绵体的功能,构建城市交通系统的雨水资源再利用网络,增进城市生态网络的连通性与闭合度,对缓解城市水问题、改善城市生态环境有着不可忽视的积极作用。