课堂评价模型怎么用

2021-05-04张菊荣

张菊荣

【编者按】在今天的课堂里,评价是怎样实施的?这是课程视域下课堂变革的核心问题,因为评价在课程与教学中处于“牵一发而动全身”的地位。“评价”不是一个概念,也不应止于理念,而是要在课堂上看得见。2021年,我们邀请江苏省吴江实验小学教育集团开辟评价研究专栏,从评价模型的建构与运用、评价任务的呈现、评价信息的收集和处理、帮助学生学会评价以及课堂评价语的优化等方面,展开实证与反思。本期的两篇文章,一篇通过一节语文课的观察,完整阐释课堂评价模型的校本建构;一篇则以一节数学课的观察为例,说明课堂评价模型如何驱动学生的学习,以保证学习“兴致勃勃”。

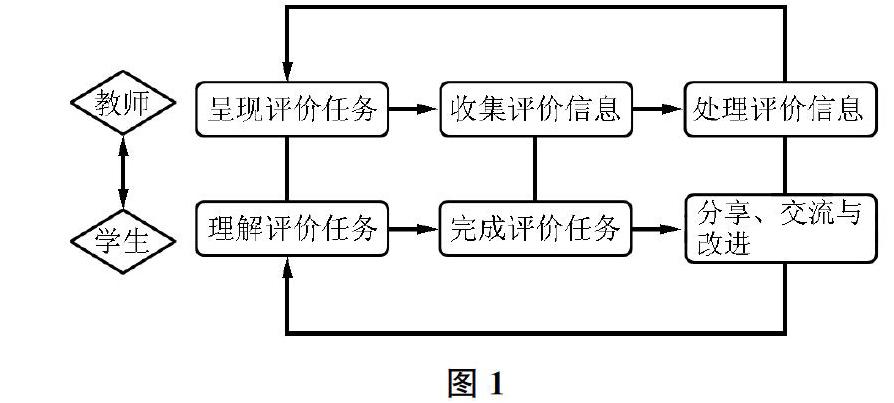

摘要:从“教”的角度来看,教的过程是一个“呈现评价任务—收集评价信息—处理评价信息”的“三部曲”循环;从“学”的角度来看,学的过程是一个“理解评价任务—完成评价任务—分享、交流與改进”的“三部曲”循环。课堂评价模型是教与学两个“三部曲”的共奏。课堂评价模型要定位于教,要聚焦于学,要立足于评。

关键词:课堂评价模型;评价任务;评价信息;观察报告

2020年11月30日,我们观摩了马老师的《灰雀》一课。这是一节极具研究价值的课。课后,笔者为了一探“课堂评价模型怎么用”,反复观看录像,对照模型,撰写本报告。

一、课堂评价模型是教与学两个“三部曲”的共奏

教是为了学生的学会。学生有没有学会?要用学习任务来评价。我们可以根据学生在完成学习任务过程中的表现,来分析其是否达成学习目标。用于检测学习目标是否达成的学习任务,我们称之为评价任务。专业的教学,不仅要回答教师有没有教、学生有没有学,还要回答学生有没有学会。回答学生有没有学会,则需通过评价。课堂评价模型,就是把评价任务嵌入教学活动中,实现教学与评价的一体化。因此,我们也可以认为,课堂评价模型也是课堂教学模型,是课堂教学的专业化体现。

从“教”的角度来看,教的过程是一个“呈现评价任务—收集评价信息—处理评价信息”的“三部曲”循环;从“学”的角度来看,学的过程是一个“理解评价任务—完成评价任务—分享、交流与改进”的“三部曲”循环。教与学深度关联,共同推进学习进程。教与学两个“三部曲”的共奏,构成了课堂评价的循环模型(即课堂评价模型,见图1)。这是课堂教学的主旋律,是学业质量的根本保证。

本观察报告以该评价模型考查本节课的各项评价任务是如何循环的。具体地,叩问每项评价任务,构成本次观察与分析的“问题清单”:

1.怎样呈现,才能让学生理解评价任务?(呈现评价任务)

2.如何组织学习,才能让学生创造优质的学习信息?(收集评价信息)

3.处理怎样的信息、怎样处理信息,才能让学生获得提升?(处理评价信息)

二、课堂评价模型运用的案例及分析

本节课,马老师设定了四个学习目标,设计了匹配学习目标的四个评价任务(评价任务应与学习目标相匹配,但不一定要“一一对应”,此课属于“一一对应”的匹配)。

学习目标如下:

1.能通过快速阅读找出说明灰雀被男孩捉走了的证据。

2.能根据角色特点朗读对话,正确读出不同角色的语气。

3.能借鉴教师的范例,说出、写出人物语言背后的心理。

4.能对列宁与男孩的做法做出评价,丰富对“诚实”这一品质的认识。

评价任务如下:

1.文章哪些地方说明灰雀被男孩捉走了,找到证据。边找边标序号,注意:证据不止一处哦!(检测目标1)

2.小组合作,分角色朗读人物对话,抓住“语气词”“提示语”“标点符号”三个法宝,读出人物的语气。(检测目标2)

3.根据人物对话和故事情节发展,品一品人物语言背后的“心里话”,揣摩人物内心想法,写一写人物的“心里话”。(检测目标3)

4.交流学习课文后对列宁和小男孩的评价,议一议小男孩是否诚实,说说理由。(检测目标4)

(一)评价任务1的实施过程与分析

1.呈现评价任务。

采取直接布置的方式呈现。教师说:“看来好多同学都认为灰雀被男孩捉走了。同学们,请你们默读课文,找一找证据,证据前面标上序号,我们看谁找得又快又全。提醒大家,不止一处哦!”

[分析:能够直接呈现的评价任务不需要绕弯子,这样的呈现清楚、明白。这里包含以下信息——一是要求找证据,以证据来证明结论,这是重要的语文学习任务,也是重要的思维方式;二是要求标序号,任务操作性强;三是提醒“不止一处”,表明不能浅尝辄止。]

2.收集评价信息。

学生用两分钟时间完成评价任务。教师巡视,在巡视中监控学习。其间,教师较大声音表扬一位学生:“你找到4处了,真棒!”

[分析:巡视中的大声表扬,要慎用。非十分必要,一般不用,因为这样容易干扰其他学生的学习。我们可以在个别学生边上轻声鼓励:“你找到4处了,真棒!”]

3.处理评价信息。

指名一位学生分享找到的4处信息:

(1)男孩说:“没……我没看见。”他断断续续地不敢说。

(2)他本来想告诉列宁灰雀没有死,但又不敢讲,是因为害怕列宁知道了会怪他。

(3)又说“会飞回来的,一定会飞回来的。它还活着”,表示他知道灰雀在哪里。

(4)“一定会飞回来!”——学生停了一下,说:“这两个应该是一处。”教师说:“一处你把它分成了两处,但是表达是一样的,是不是?好,真棒。 ”

请另外两位学生补充后,教师仍追问:“还有吗?”有一位学生举手,教师没有看到。

[分析:这里呈现了对“穷尽思维可能”的追求。我们在听课时可能不会太留意,觉得本来就是这样的。其实,我们太多的课堂完全不是这样处理的,而是会采用将多位学生的回答“拼盘”的方式。这里的确是两处,不是一处。学生的理解是错误的,但教师没有发现,更没有纠正。等一位学生回答完整后再请别的学生补充,这才是教学中应该做的事。教师有意地再问“还有吗”,就是在穷尽一位学生的思维可能之后,再穷尽全班学生的思维可能。有一位学生举手教师没看到,略有遗憾。]

(二)评价任务2的实施过程与分析

1.呈现评价任务。

讨论读好语气有什么好方法。用讨论、互动的方式,获得关于读好语气的三种方法,即注意语气词、提示语、标点符号。

出示任务要求:小组合作,分角色朗读人物对话,抓住“语气词”“提示语”“标点符号”三个法宝,读出人物的语气。

[分析:此处用了4分钟时间。呈现评价任务,不是直接说或者用一张PPT简单告知,而是要根据任务特点确定呈现方式。本任务的呈现用互动的方式进行,让学生参与评价要点的确立,以理解评价任务的实质。]

2.收集评价信息。

学生分组朗读,教师巡视。

[分析:第一,是不是一定要分组朗读,能不能“一个人分角色朗读”?第二,四人小組合作,合作的意味也并不浓,是不是可以改为同组两人互读,以提高效率?此两点存疑。]

3.处理评价信息。

指名两个小组分角色朗读,学生点评。第1小组比第2小组好。

教师总结:“我们说群众的眼睛是雪亮的,大家说刚才第1小组和第2小组哪一组读得更好? ”生齐答:“第1小组。”教师引导:“第2小组同学还要根据老师提供的法宝,把它读好。掌声再次送给第1小组。”

[分析:在公开课上,我们总是希望后一组比前一组读得好,这样看上去有进步的效果。现在课上出现后一组比前一组读得差的情况,我以为无妨于课堂的真实。但是,最后的信息反馈,显示出年轻教师经验不足的一面。第2小组的缺点,要具体指明,但不能打击其积极性。既要明确指出问题,又要维系良好的学习情绪,这需要更智慧的评价艺术。]

(三)评价任务3的实施过程与分析

1.呈现评价任务。

评价任务3的呈现,采用示范、举例、互动的方法,以帮助学生理解任务要求。

(1)教师提示:“有些话可以说出来,我们耳朵听得见;有些话不想说出来,放在心里,这便是心里话。能读出人物的语气,说明你读懂了人物的感情。隐藏在我们这段对话背后的心里话如果也能读出来,才叫真正读懂了人物的内心。”

(2)举两个例子帮助学生理解什么是文字背后的心里话。

【片段1】

师列宁心里想:这只灰雀去哪里了?看见一个小男孩,正好问一问他:“孩子,你看见过一只胸脯深红色胸脯的灰雀吗?”那男孩回答说——

生没……我没看见。

师男孩心里其实在想——

生灰雀被我捉了,列宁会不会生我气啊?还是别告诉他了。

师你读懂了男孩的内心,真是有才华的小姑娘!老师第二次夸你了。男孩嘴上说“没……我没看见”,其实心里想:我说看见了,万一你来找我怎么办?

【片段2】

师再比如说,列宁问:“会飞回来?”“一定会飞回来。”男孩肯定地说。他为什么这么说?

生他自己可能反悔了,但是他也不想让列宁知道是自己把灰雀捉走的。

师好,请你把这句话带到课文里面看,你可能会想到男孩有其他的心里话。

(这位男生回答不出来。)

师好,请坐。我们请这个女孩子来想一想。说这句话时……

生男孩子想,我明天就把灰雀放回来。

(3)课文其他地方还有这样的心里话,请同学们尝试说一说。

(4)作业:请同学们拿出老师给大家的学习单(见图2),在对话框里写下他们的心里话。两个小组写列宁的心里话,两个小组写男孩的心里话。

26.灰雀

班级:姓名:

写一写。

列宁的心里话:

男孩的心里话:

[分析:呈现评价任务,目的是学生能理解评价任务。文字已经表达的意思,好理解;文字后面的意思,难理解。学生只有理解了什么是“背后的心里话”,才能真正读懂文本。通过举例的方法帮助学生理解,是一种常见的有效方法。教师并没有采用简单告知的方式,而是让学生参与互动,在参与中理解。作业单上的两段话,处于不同的情境。情境1:列宁看看男孩,又看看灰雀,微笑着说:‘你好!灰雀,昨天你到哪儿去了?”情境2:“第二天,列宁来到白桦树下,果然又看到那只灰雀欢蹦乱跳地在枝头歌唱。那个男孩站在白桦树旁,低着头。”虽然教师在讲解任务时,已讲过这两个情境,但是作业单上把情境去掉了,并不是很好。因为学生都是在情境中实现理解的。]

2.收集评价信息。

学生完成作业单,教师巡视(5分钟)。

事后,我收集到36份作业,其中10份有典型问题:

(1)人称不当。如:“列宁知道是男孩抓去了,所以他知道男孩是诚实的。”

(2)情境不符。如:“如果列宁知道了我捉走灰雀,他一定会责怪我,我明天还是把灰雀放走吧。”

(3)用词不妥。用了“改过自新”“放你一次吧”等。

[分析:敢放时间,不怕慢,让出“整块学习时间”,这点非常好。 大部分学生能写好这两段话。出现这些典型问题的重要原因,我认为与作业单上没有点明情境有关。]

3.处理评价信息。

5位学生分享——

生对不起,列宁叔叔,昨天我把灰雀捉到家里去了,你能原谅我吗?

生对不起,是我把灰雀带走了。

师好,请坐,知错能改的小男孩。我们再来听一听,列宁叔叔会怎么想呢?来,请你来——

生这个男孩真是诚实,真好!这次给他一个机会,让他改过自新吧!

师真是善解人意的列宁。

生放你一次吧!反正你已经把灰雀放回来了。

师大度的列宁,还有吗?

生男孩已经把灰雀送回来了,我不能再盯着他了,这样会伤害他的自尊心。

师你读懂了列宁的内心,真棒,不仅善解人意,还很大度,并且怎么样?不想伤害男孩的自尊心。

[分析:选择怎样的信息来分享,体现教师对教材及教学目标的理解水平。这一环节中,教师选择的分享内容以及处理方法,有可取处(第1、第2、第5位学生),也有商榷处(第3位、第4位学生)。“改过自新”用词不当,教师没有指出。“放你一次吧!”,列宁会不会这样想呢?教师没有引导辨析。如果用追问、对话等方式对第3、第4位学生的回答进行分析,就能够提升学生的理解水平。]

(三)评价任务4的实施过程与分析

评价任务4,分两个小任务,一是讨论“男孩是否如你想象的诚实”,二是讨论“这样的小男孩,你喜欢吗?这样的列宁,你喜欢吗”。

1.第一个小任务的实施过程与分析。

(1)呈现评价任务。

师在你看来,什么是诚实?

(学生讨论。)

生不撒谎、不骗人。

生说真实的话。

师男孩是否如你想象的诚实呢?请你来说。

[分析:在明确什么是“诚实”之后,直接抛出问题,很好。]

(2)收集、处理评价信息。

生是诚实的,因为男孩第一天说灰雀会飞回来的,第二天就把灰雀送回来了。

师说到做到,所以说他是诚实的。有不同意见吗?

生是诚实的,因为第一天他说灰雀会回来,第二天真的回来了。

师还有没有不同意见?

生诚实,但不是我想的那样。我想的诚实是一点谎都不撒,但他前面说“没……我没看见”,只能说,他的心里话是诚实的。

[分析:教师抛出问题之后,话筒立即递给第1位学生,典型的“秒答”,没有给予思考的时间。这里,信息处理是在师生对话交互中进行的。我们主张课堂要有“整块学习时间”让学生去完成一些挑战性任务,但并不是所有的任务都要用这种方式,用交互的方式也可以处理某些学习任务,比如此处。]

2.第二个小任务的实施过程与分析。

(1)呈现评价任务。

提问:这样的小男孩,你喜欢吗?这样的列宁,你喜欢吗?有理由吗?

[分析:这里也是直接提问。]

(2)收集、处理评价信息。

生喜欢列宁。

师为什么?

生因为他不但没有惩罚男孩,还给他机会。

师给他什么机会?

生改新自新的机会。

师列宁没有批评他,而是——

生跟灰雀说话。

师这是暗示的方法,列宁用了暗示的方法,让男孩自己改正错误。

[分析:这里也是“秒答”,应该是课堂时间不够的原因。评价任务4的两项小任务都没有给学生思考时间,学习质量也不高,基本上处于教师“引导过度”的状态。]

三、课堂评价模型运用的理性思考

用课堂评价模型去观察与分析马老师的课,发现马老师课堂极具研究价值。一节有研究价值的课,就是一座有待不断开发的矿。

(一)课堂评价模型要定位于教

很多教师在课堂上看上去十分忙碌。但究竟在干什么呢?真不知道。有人吐槽说,这是“穿着溜冰鞋”,滑来滑去不知所至。为什么很多教师在课堂上会成为“话痨”?为什么我们的课堂上太少学生的“整块学习时间”?为什么不能基于学习信息进行交流与分享,为什么我们的交流与分享不能帮助学生得到提升?这些问题都与我们的教师不知道“此刻我在干什么”相关。课堂评价模型能够为教师提供这样的一种支持——教师应当思考:此刻我是在呈现评价任务、收集评价信息、处理评价信息“三部曲”的哪一环节?在这一时间轴的哪一阶段?如马老师的课堂,虽然有一些有待优化的地方,但绝对是一节“明明白白”的课,即教师非常清晰地知道自己每一个时间点在干什么,这就让教学进入理性层面。

(二)课堂评价模型要聚焦于学

课堂评价模型“三部曲”是环环相扣的,学生只有理解了评价任务,才能在完成评价任务的过程中创造优质的学习信息,也才能在交流分享中生成更精彩的学习信息。这“三部曲”的每一环节都要做到位。在课堂观察中,我们经常看到学生在没有理解评价任务的情况下就进入任务,结果自然是没有办法完成任务;我们也经常看到學生根本没有时间去完成任务,教师总是舍不得把时间“让”给学生,总是匆匆忙忙“草草收兵”;我们还经常看到教师在收集信息的时候,心里没有准备,总是收集“最好答案”,而不是收集“有教学价值的信息”,以至于在处理信息的时候,看不到深刻的教学——学生没有在教师指导下实现实质性提升,只是在平面上重复。而教师除了一味地“好”“讲得真好”“来点掌声”之外,没有助力学生学得更好。在马老师的课上,评价任务3的信息处理中,我们可以判断教师在收集信息时并没有考虑通过指导帮助学生改进,因此,在“改过自新”“放你一次吧”这些用语不当处,没有加以讨论与纠正。

(三)课堂评价模型要立足于评

课堂评价模型,是评价驱动的教学模型,从设计、实施到反思,都立足于评。教师教学能力是全套功夫、系统能力,这个全套功夫、系统能力可以立足于“评价能力”的提升来实现,正如崔允漷教授所说的,“教师,请你先学会评价再来学上课”。换言之,不会评就不会教。怎样学会评价?我们以为,可以从根据课堂评价模型来设计、实施与反思教学开始。而对于观察者来说,我们也可以用这个模型来观察课堂,并与同事分享观察所得,这将是坦诚而愉快的专业对话。本文就是这种专业对话的产物。