急性脑梗死病人高分辨率靶扫描MRI 影像表现及临床意义探究

2021-05-01张志娟王佳哲曲鸿宇

张志娟,王佳哲,曲鸿宇

(1 黑龙江省第三医院核磁共振科 黑龙江 北安 164000)

(2 黑龙江省第三医院普外科 黑龙江 北安 164000)

(3 黑龙江省第三医院妇产科 黑龙江 北安 164000)

急性脑梗死在临床上比较常见,其属于缺血性脑血管疾病中的一种,致残率和致死率均比较高,发病6 h内及时采用MRI 弥散加权成像(DWI)诊断能够较好的明确急性期脑梗死的病情变化情况。患者发病后,主要表现为局部脑组织水肿、小血管壁破坏、梗死周围脑组织灌注变化等病理改变。有研究人员认为,尽早明确急性脑梗死患者梗死区微血管的损伤情况,能够为梗死后脑出血转化风险的准确评估提供指导性的依据[1]。目前临床上对急性脑梗死患者的诊断主要以常规CT 及MRI 检查为主,尤其是MRI 对脑梗死出血转化的预测有着一定的价值。目前临床上应用较多的HRT-MRI 技术则能够对大脑梗死区微血管的影响清晰的显示出来。本次研究就详细的总结了急性脑梗死患者的HRT-MRI 影像学表现,分析了其应用价值。具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究对象为被确诊的急性脑梗死患者,共96 例,其均为2016 年1 月—2019 年12 月在我院接受治疗,纳入标准:(1)符合急性脑梗死的诊断标准[2],且被确诊;(2)均在发病24 h 内进行各项扫描;(3)患者及家属均自愿参与;排除标准:(1)合并严重的心、肝、肾等器官功能障碍;(2)合并恶性肿瘤。根据扫描梗死面积将其分为腔隙性梗死组(梗死面积<2 cm2,37 例)、小面积梗死组(2 cm2≤梗死面积<5 cm2,30 例)和大面积梗死组(梗死面积≥5 cm2,29 例),腔隙性梗死组中男27例,女10例,年龄32~79岁,平均(60.54±4.28)岁;小面积梗死组中男21 例,女9 例,年龄34 ~78 岁,平均(60.01±4.47)岁;大面积梗死组中男22 例,女7 例,年龄33 ~79 岁,平均(60.72±4.38)岁。三组年龄对比差异无统计学意义(P>0.05),可继续比较。

1.2 方法

所有患者在发病24 h 内完成常规MRI 序列扫描、DWI、梗死区HRT-MRI 扫描。采用本院3.0T MR(生产企业:德国西门子公司)以及与其配套的8 通道头部相控阵列线圈,检查人员指导患者取仰卧位,头部先进,行常规MRI 头部扫描,采用快速自旋回波脉冲序列(FSE),行T1WI 横轴面扫描,将TE/TR 设置为24 ms/230 ms,行T2WI 横轴面扫描时,将TE/TR 设置为103 ms/2880 ms,然 后 行 矢 状 面T2WI 扫 描 时, 将TE/TR 设 置 为103 ms/2880 ms,将扫描视野设置为220 mm×220 mm;然后行DWI 扫描,此时采用平面回波成像,对全脑进行覆盖,将TE/TR 设置为83 ms/6100 ms,将扫描视野、扫描层厚、扫描层间距分别设置为220 mm×220 mm、5 mm 和1.5 mm。将所得到的影像学资料上传至后台工作站,经过相应的处理后形成表现扩散系数图像。最后行HRT-MRI 扫描检查,对患者患侧大脑半球全部梗死区域进行覆盖性的扫描,行矢状位3D-TSE 序列T1WI 扫描时,将TE/TR 设置为20 ms/700 ms,将扫描视野、扫描层厚、扫描层间距分别设置为220 mm×180 mm、0.9 mm 和0 mm,然后行T2WI 扫描时,将TE/TR 设置为60 ms/700 ms,扫描视野和扫描层间距不变,将扫描层厚设置为2.0 mm。

1.3 观察指标

观察并比较各组患者影像学表现特征。

1.4 数据处理

使用SPSS 19.0 软件,P<0.05 表示差异有统计学意义,用(±s)和t表示和检验计量资料,用(n,%)和χ2表示和检验计数资料。

2 结果

2.1 MRI 影像学表现

所有患者DWI 图像呈现为高信号,相应的梗死部位扩散系数图像呈现为低信号,T2WI 表现为高性化或者稍高信号,T1WI 表现为低信号。37 例腔隙性梗死患者梗死部位均为单侧基底节区,梗死区以类圆形为主,在HRTMRI 的T1WI 图像可见小动脉扩张、管壁增厚、边缘清晰,未见高信号出血;30 例小面积梗死患者中,有5 例梗死区位于右侧枕叶,6 例梗死区位于顶叶,小动脉管壁增厚、边缘模糊,其余19 例梗死区位于单侧基底节区,表现特征与腔隙性梗死组患者相似,患者梗死区形态表现为类圆形、三角形或者扇形,未见高信号出血;29 例大面积梗死患者中,20 例患者的梗死区位于颞枕叶部位,9 例患者梗死区位于顶枕叶部位,所有患者梗死区表现为微小动脉迂曲、明显扩张、管壁增厚,呈现为高信号,其中16 例患者合并出血,血管壁不连续、血管边缘模糊伴有斑点状,个别患者为斑片状。

2.2 比较各组HRT-MRI 微血管影像特征

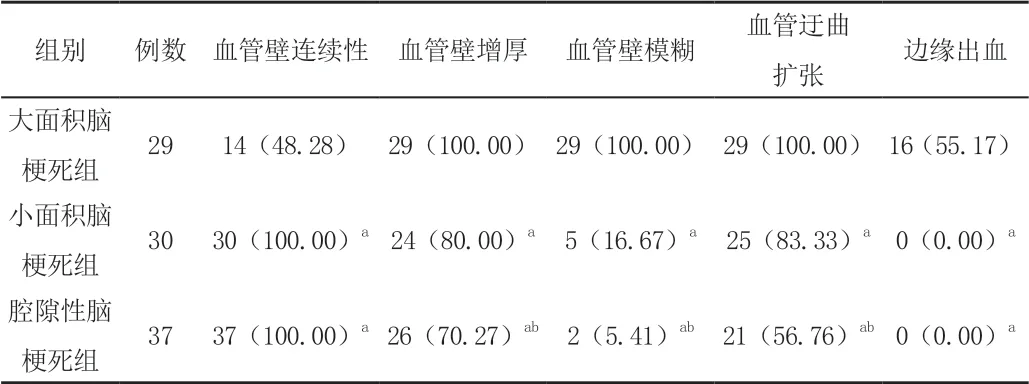

以HRT-MRI 微血管影像特征为评价依据,大面积脑梗死组患者血管壁的连续性最低,并且血管壁模糊,合并出血的概率较高,提示损伤更大,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 各组HRT-MRI 微血管影像特征比较[n(%)]

3 讨论

急性脑梗死主要是由于脑供血动脉出现粥样硬化、血栓形成等因素引起管腔狭窄,或者管腔闭塞,导致相应区域的脑组织出现了供血障碍,组织坏死等表现[3]。脑梗死患者一般都有着极其典型的影像学表现,比如T1WI 低信号,T2WI 高信号。目前临床上对急性脑梗死患者进行诊断时,如患者在发病6 h 内,普遍采用DWI 技术,当弥散系数b 值≥800 时,会呈现为显著的DWI 图像高信号,梗死部位扩散系数图像则表现为低信号。

急性脑梗死患者合并出血可能是由于其梗死区血液循环状态发生了改变,随着相应脑组织受损程度的加重,受累区小血管壁缺血、水肿等症状加重,血管内膜出现了损伤,甚至破裂,从而表现出了血液外渗,出血症状明显。尤其是大面积脑梗死患者,其局部脑组织受损程度严重,因此,发生出血性脑梗死的时间会更早,脑梗死症状也更加严重,治疗难度增加。所以,对急性脑梗死患者而言,早期加强梗死区出血事件、小血管损伤程度的评估,对提高治疗效果、改善患者的预后均有着重要的现实意义[4]。

对急性脑梗死患者实施HRT-MRI 技术诊断,能够将脑梗死责任动脉清楚的显示出来。本次研究结果显示,尤其是大面积脑梗死患者在HRT-MRI 的T1WI 图像上可见梗死区,并且表现为稍高夹杂稍低信号,血管壁边界比较模糊,而在T2WI 上则呈现为高信号,梗死区微小动脉表现为迂曲扩张,血管壁增厚。这可能是因为责任脑动脉栓塞之后,局部血流会随着受累区域脑组织缺血症状的加重而变缓,逐渐出现瘀滞,导致出现血管壁水肿、增厚等表现。16 例合并出血的患者,其血管壁表现的不连续、血管壁边缘模糊,进一步提示,早期小动脉壁缺血、缺氧等导致的血管破损是引发脑出血的直接原因。小面积梗死患及腔隙性梗死患者,其梗死区信号则表现得比较均匀,梗死区形态也比较规则,边界比较清晰,部分患者伴有斑点状的血管影,可能是因为小血管扩张淤血的毛细血管网[5]。

综上所述,临床上对急性脑梗死患者进行诊断时,采用HRT-MRI 检查诊断,能够将患者梗死区的影像学变化情况清晰的反映出来,对梗死区微血管的损伤状况及梗死后出血转化风险进行准确的评估。