我国国家级自然保护区执法能力现状研究

2021-04-30张昊楠张星烁卢琳琳周大庆

张昊楠 张星烁 卢琳琳 周大庆*

(1.生态环境部南京环境科学研究所,南京,210042;2.中国野生动物保护协会,北京,100714)

执法是自然保护区管理机构的基础性但极其重要的工作之一,是实现自然保护区有效管理的重要手段[1],对于保护自然资源、维护生态安全、促进保护区与社区协调发展等具有重要意义。在建设生态文明、打造美丽中国的新形势下,自然保护区执法工作的重要性与日俱增。然而,显著的执法成效既需要法律法规的配套指导,又需要执法队伍的能力到位,还有赖于执法对象的积极配合。目前,我国涉及自然保护区执法的实施主体较为多样,除自然保护区管理机构外,还涉及生态环境、林草、农业农村、自然资源等部门的相关执法机构[2-3],尚未形成合力。2018年12月,中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》,其明确将林业部门对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权整合纳入生态环境保护综合执法,其对于自然保护区执法改革具有重要意义。此外,森林公安曾经是自然保护区的一支重要执法力量[4],其转隶公安部后,一定程度上削弱了自然保护区内行政执法力度,甚至导致部分自然保护区暂时出现执法真空。

针对当前自然保护区执法能力弱、制约因素不清等问题,本研究以49个国家级自然保护区为研究对象,通过系统调研,较为全面地摸清了其执法资格现状,划分了执法模式,查明了其在执法方面面临的主要问题和诉求,并提出了相关对策建议,以期为自然保护区执法改革指明方向,为提升全国自然保护区执法能力提供技术支持。

1 研究对象

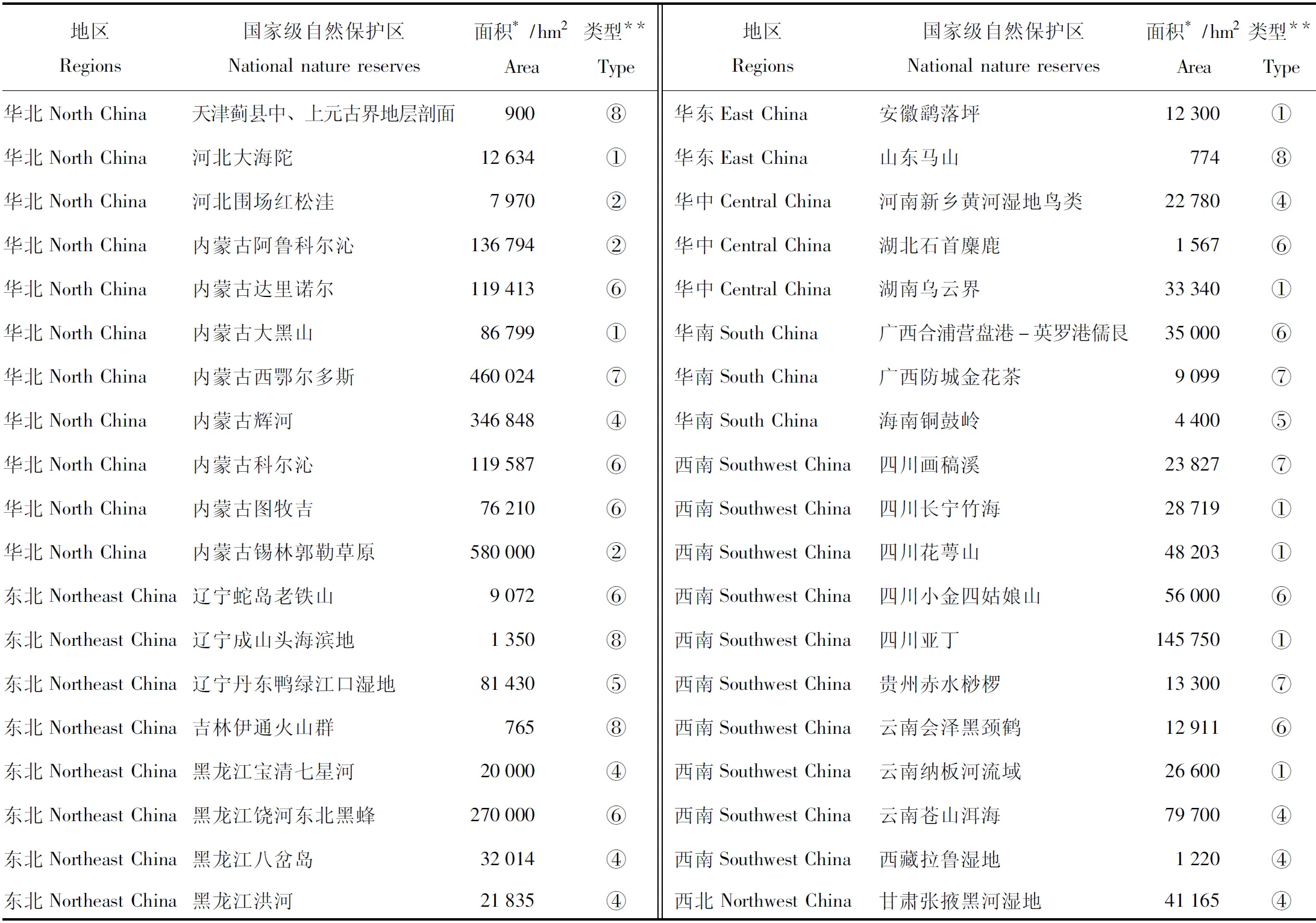

研究对象为49个国家级自然保护区,涉及23个省(区、市),其数量和面积分别占我国国家级自然保护区总数量和总面积的10.3%和15.43%;除古生物遗迹类型之外,涵盖了我国其余8种自然保护区类型(表1)。综合考虑数据的获得性、完整性,49个国家级自然保护区中,以原环保部门管理的自然保护区为主,涵盖部分原林业部门的自然保护区。

表1 本研究调查的49个国家级自然保护区概况

续表1

2 研究方法

通过实地调研、电话咨询、问卷调查、专家咨询等方式,全面系统地调查49个国家级自然保护区的执法能力现状。调查内容主要包括执法依据、执法资格、罚没款返还、执法面临问题等4个方面。

2.1 执法依据

执法所依据的法律法规;执法依据是否存在漏洞,可实施性如何。

2.2 执法资格

是否有执法证;是否有执法授权;是否有独立执法所需的财政账户和专用票据;是否能独立出具处罚决定书或直接罚款。

2.3 罚没款返还

地方财政是否将部分罚没款返还保护区;如有,返还比例是多少。

2.4 执法面临问题

保护区在日常执法过程中面临的主要问题或诉求。

3 结果

3.1 国家级自然保护区执法模式

基于执法证、执法授权、执法所需财政账户和专用票据、执法手段等因素,将国家级自然保护区的执法模式划分为4种类型,分别为:独立执法型、部分执法型、依赖执法型、无执法型。执法能力上看,独立执法型最强,其次为部分执法型、依赖执法型,无执法型最弱。4种执法模式的具体特点如下。

(1)独立执法型:一般有省(区、市)法制办或法制委颁发的执法证,有处罚所需的财政账户和专用票据,具备根据《中华人民共和国自然保护区条例》(以下简称《条例》)、“一区一法”等独立开展执法工作的能力。

(2)部分执法型:一般有执法证,在相关部门的授权下,通过下达处罚告知书、责令限期改正通知书等形式开展执法工作;一般没有直接处罚所需的财政账户和专用票据,须由相关部门配合完成整个执法流程。

(3)依赖执法型:一般有执法证,但没有地方政府或相关部门的执法授权,其执法职能主要体现为监督检查和调查取证,然后移交当地政府或自然资源、生态环境、林草等部门,由政府以及相关部门完成执法。

(4)无执法型:大部分没有执法证,也没有地方政府或相关部门的执法授权,发现违法违规行为只能劝阻或上报;部分保护区基本不执法,也不组织联合执法,近乎处于执法真空状态。

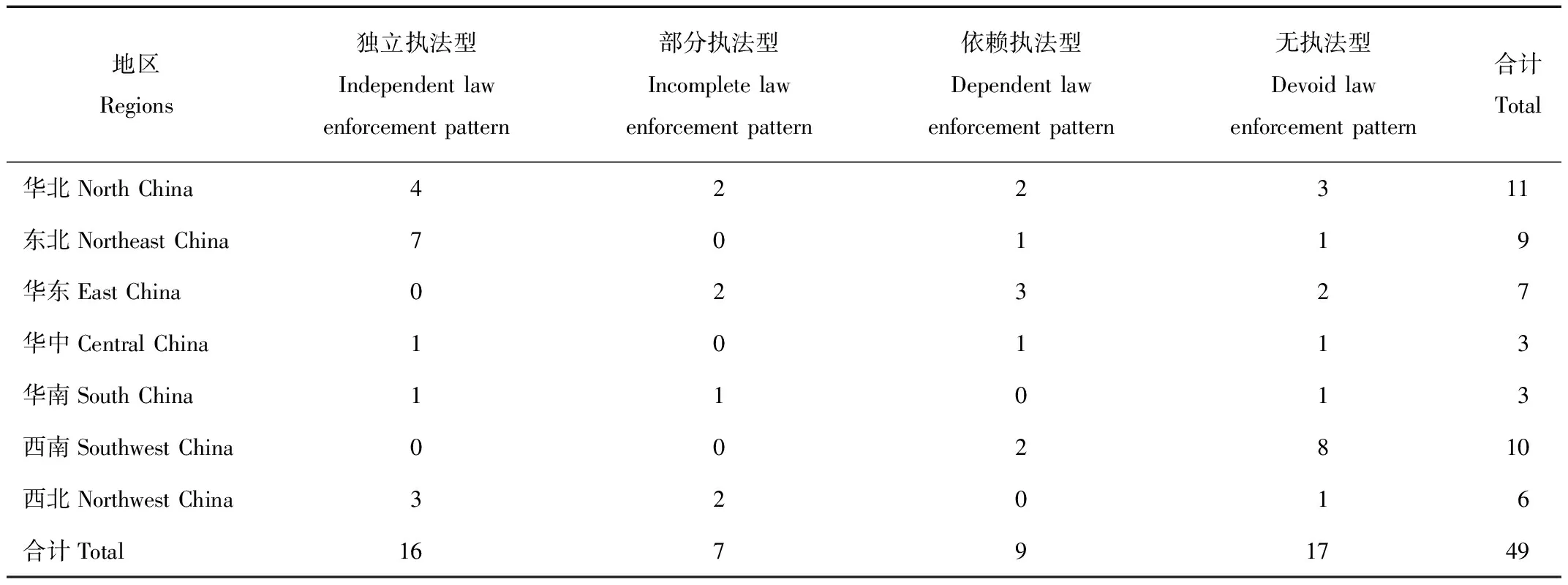

研究发现,49个国家级自然保护区中,具有一定执法权(包括独立执法型、部分执法型和依赖执法型)的自然保护区有32个,占总数的65.3%;其中独立执法型16个,部分执法型7个,依赖执法型9个。没有执法权的自然保护区有17个,占总数的34.7%,比例较高(图1)。

研究显示,4种执法模式在我国有较为明显的地区分布差异。例如,东北地区9个国家级自然保护区中有7个属于独立执法型,占比77.8%,是7个地区中最高的,执法能力最强;西南地区10个国家级自然保护区中有8个属于无执法型,其余2个为依赖执法型,执法能力最弱;华东地区7个国家级自然保护区中,没有独立执法型(表2)。

表2 49个国家级自然保护区4种执法模式的地区分布

3.2 国家级自然保护区执法依据现状

具有一定执法能力的32个国家级自然保护区中,新疆罗布泊野骆驼等21个自然保护区主要将《条例》作为执法依据,占总数的65.6%;湖南乌云界等6个自然保护区以“一区一法”开展执法,占总数的12.2%;黑龙江八岔岛等4个自然保护区依据林草、渔政等相关部门的法律法规(如《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》等)开展执法,占总数的8.2%;甘肃张掖黑河湿地自然保护区同时依据《条例》和《甘肃省湿地保护条例》开展执法。

3.3 国家级自然保护区执法资格现状

执法证方面,约70%的自然保护区有执法证,比例较高,但单个自然保护区拥有执法证的人员数量不一,有的自然保护区仅1—2名人员有执法证;仅45%的自然保护区管理机构获得了地方政府或相关部门的执法授权,具有执法主体资格(图2)。49个国家级自然保护区中,13个自然保护区有处罚所需的财政账户,15个自然保护区有处罚所需的专用票据,分别占总数的26.5%和30.6%,比例很低。执法手段方面,40.8%的国家级自然保护区能出具处罚决定书,36.7%的自然保护区能直接罚款,比例偏低(图2)。

3.4 国家级自然保护区罚没款返还现状

具有一定执法能力的32个国家级自然保护区中,9个自然保护区从未有过罚没款,占总数的28.1%;15个自然保护区的罚没款完全上缴财政,不返还保护区,占总数的46.9%。罚没款先上缴财政,然后按一定比例返还的自然保护区仅有8个,占总数的25.0%,分别为:内蒙古图牧吉、辉河、锡林郭勒草原、科尔沁、西鄂尔多斯、新疆罗布泊野骆驼、辽宁丹东鸭绿江口湿地和湖南乌云界国家级自然保护区。

就返还比例而言,最高的100%返还,如内蒙古辉河自然保护区;最低的50%返还,如新疆罗布泊野骆驼自然保护区;有的视地方财政状况实行弹性返还比例,如内蒙古科尔沁自然保护区的返还比例为50%—100%。

3.5 国家级自然保护区执法面临问题

经调查和归纳总结,国家级自然保护区在日常执法中普遍存在以下问题。

一是违法成本低、法律法规存在漏洞且可实施性差。突出表现为:①处罚额度低,缺乏强制手段,无法形成有效震慑。《条例》制定于1994年,受限于当时社会经济的实际情况,其第三十四条和第三十五条限定了罚款额度,最低100元,最高10 000元。但是,《条例》制定距今已有26年,从现在来看,其处罚额度明显不足,违法成本太低,行政执法无法形成有效震慑,导致部分违法主体在缴纳罚款后仍未停止违法行为。②法律法规体系不完善,《条例》细则未配套,不具备可实施性。《条例》虽然明确规定了处罚的事由,如砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等,但并未规定针对处罚事由的裁量细则,实际执法时可操作性差,对于社区基本生产生活所需的放牧、耕作等容易“一刀切”,甚至使保护区内居民处于普遍违法状态。另外,有的明显污染环境的行为(如水域围网养殖)并未列入,导致自然保护区管理机构陷入明知其违法却不能执法的尴尬境地。

二是执法队伍缺乏资质或授权、执法能力不足。突出表现为:①地方政府或主管部门未根据《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定进行授权,导致自然保护区管理机构未获得执法主体资格,无法获得独立执法权。由于不是执法主体,保护区管理机构在执法过程中需不断与主管部门协调,执法效率低;执法主体不明确,导致联合执法时职能受限,协调难度大。②执法力量不足,流程不规范,设施设备缺乏。国家级自然保护区人员编制相对较少,执法力量严重不足、设施设备缺乏、资金来源不稳定、执法手段有限、执法流程不规范等问题较为突出,执法能力整体偏弱。

4 讨论

近年来,通过中央生态环境保护督察、“绿卫”森林草原执法专项行动、“绿盾”自然保护地监督检查专项行动等,我国自然保护区执法方面的诸多问题逐步显现和暴露,其中执法能力对执法成效有非常重要的影响,亟须加快推进改革。

我国的自然保护区法律法规建设尽管起步较早,但法制程度尚处于未完善阶段。大部分国家级自然保护区以《条例》为执法依据,但是由于《条例》制定时间较早,相关规定较为宏观而模糊,在执法主体、事项、额度、生态补偿等方面已不能满足新时代自然保护区管理的需求,遇到很多具体问题时往往无法可依,亟须修订[5]。例如,《条例》规定在保护区内禁止砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动,与海洋类型自然保护区相关的只有挖沙和捕捞两种,而围网养殖却不包括其中。广西合浦营盘港-英罗港儒艮自然保护区拥有完全执法权,面对围网养殖这种违反《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国渔业法》等法律法规且大量存在的违法行为,只能取证调查,然后通过公函的形式移交,无法直接处罚。

执法模式方面,无执法型的国家级自然保护区在4种执法模式中占比最高,这些保护区在日常管理中以劝阻、说服教育为主,基本不执法,难以满足自然资源管护的要求。执法证和执法授权方面,虽然约70%的自然保护区有执法证,但是有相关执法授权的自然保护区管理机构不足一半。由于绝大部分自然保护区管理机构是事业单位性质,无法作为行政处罚的执法主体,如果没有地方政府或相关部门的执法授权,即使管理人员有执法证,也不能正常执法。自然保护区执法队伍缺乏顶层设计和制度设计,是造成全国自然保护区系统内执法模式、执法证和执法授权等诸多不统一的根本原因。

财政账户和专用票据方面,拥有财政账户和专用罚款票据能大大提升保护区的执法效率。没有专用财政账户,保护区执法时需协调环监执法大队、林草、渔政等多个单位或部门,不仅程序繁琐,还面临多部门协调问题。另外,自然保护区一般位于偏远地区,收到行政处罚决定书后去银行缴纳难度较大,往往无法执行,尤其是对于居无定所的渔民而言;如有财政部门统一制发的专用罚款票据,可依据行政处罚简易程序,当场缴纳,提高执法效率。研究发现,国家级自然保护区拥有财政账户和专用罚款票据的比例很低,相应的执法手段也有限,大部分保护区不能出具处罚决定书或直接罚款,影响执法效率。

罚没款返还方面,保护区执法产生的罚没款总额一般不高,返还手续较为复杂,大部分保护区管理机构对执法罚没款返还问题关注较少,部分自然保护区甚至明确表示不需要返还。相较于罚没款是否返还,自然保护区管理机构更关注有无执法权、提升罚款额度、增强执法能力等。

5 对策建议

通过调查49个国家级自然保护区,本研究基本确定了我国国家级自然保护区执法的一些共性问题。根据自然保护区的执法能力现状,笔者提出如下建议。

第一,充分考虑当下执法成效和现有问题,通过立法修法加强法律法规体系建设。积极推进《条例》修订或自然保护地法、国家公园法制定工作,提高处罚额度,从根本上完善执法依据;另一方面,积极推动“一区一法”建设,相关罚则在与上位法不冲突的前提下,根据自然保护区的实际情况,明确执法证、执法授权、执法程序等执法细节,分门别类做好裁量细则,便于一线执法人员开展执法。例如,内蒙古辉河国家级自然保护区管理局通过制定《规范行政处罚自由裁量权实施细则》,明确了采挖药材、捡拾鸟蛋、狩猎、非法捕捞、保护区内采石挖沙、破坏保护区界碑、界桩和宣传牌、未经批准进入自然保护区或者在自然保护区内不服从管理机构管理、保护区内勘探等行为的具体裁量标准,细化了不同违法违规行为的处罚力度,大大增强了保护区执法的可操作性,对于全国自然保护区执法工作有重要借鉴意义。

第二,加强顶层设计与制度设计。可参照美国国家公园的管理模式[6],鼓励地方政府或相关部门根据《中华人民共和国行政处罚法》相关规定充分授权保护区管理机构执法主体资格,由自然保护区管理机构负责保护区范围界限内的执法活动;在紧急情况或特别事件期间,其他机构(如生态环境、自然资源、公安等)可作为特别警察提供辅助性执法。

第三,强化执法队伍能力建设。按照《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》的要求,加快推进生态环境综合行政执法改革,充实基层执法力量,填补因森林公安转隶等带来的自然保护地执法空缺。着力增加自然保护区管理机构人员编制,充实管护队伍;增加资金投入,将自然保护区这项全民公益事业纳入国家和地方财政支持范围,提供持续保障;加强执法培训,包括执法程序、法条适用、取证移交等相关内容,提升执法能力[7]。鉴于大部分保护区处于偏远地区,且保护区管理机构一般没有强制执法能力,应与地方财政部门沟通,为保护区执法设立专用账户和小额专用收据,甚至移动账户,便于现场收缴,解决执行难问题。

致谢:非常感谢所有参与调查咨询的49个国家级自然保护区的管理人员,感谢你们的信任、支持和帮助,人员众多,不便一一列举,在此一并表示诚挚谢意。