基于RFID物联网的多目标家居联合控制方法

2021-04-30关立

关 立

(集美大学 轮机工程学院,福建 厦门 361021)

随着人们生活水平的提升,对智能家居的需求量越来越大,智能家居是采用物联网和局域网控制技术,实现家居智能互联和控制的自动化设备。在智能家居设计中,多目标家居联合控制设计是关键,需要构建优化的多目标家居联合控制系统,结合联合控制方法,进行多目标家居联合控制的嵌入式设计,提高多目标家居联合控制的输出稳定性,相关的多目标家居联合控制系统设计方法研究受到人们的极大重视[1]。

多目标家居联合控制设计是建立在对多目标家居联合控制参数分析和特征大数据采集基础上,采用RFID智能标签识别方法,构建多目标家居联合控制的标签识别模型[2],采用物联网组网控制技术,进行多目标家居联合控制,提高多目标家居联合控制的输出稳定性,本文提出基于RFID物联网的多目标家居联合控制方法。首先进行多目标家居联合控制系统的总体结构设计,然后进行多目标家居联合控制算法设计,并实现对多目标家居联合控制系统的硬件设计。最后通过仿真测试进行性能测试,展示了本文方法在提高多目标家居联合控制稳定性方面的优越性能。

1 多目标家居联合控制系统总体构架

为了实现基于RFID物联网的多目标家居联合控制,首先构建多目标家居联合控制系统的总体结构模型,采用RFID标签识别技术实现对多目标家居联合控制的参数采集,通过总线控制协议,建立多目标家居联合控制的数据回读系统,结合通讯接口控制,实现对多目标家居联合控制的数据实体对象分析[3],建立服务器/物联网的联合控制协议,进行系统的总体设计构架。设计的多目标家居联合控制系统主要结构构架包括多目标家居联合控制的设备监控系统、时间同步系统、家居传输通信装置、站域控制系统等组成[4]。系统的结构构架如图1所示。

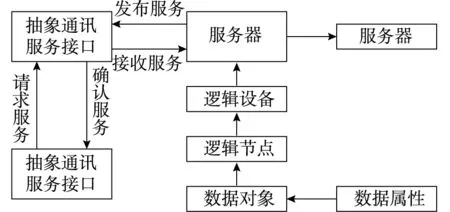

根据图1所示的多目标家居联合控制系统总体构架,采用物联网组件控制,设计抽象通信服务接口ACSI(Abstract Communication Service Interface),主要负责执行元件、过程层接口装置设计,构建报告控制块和记录控制块[5],得到多目标家居联合控制系统的组网结构模型如图2所示。

图2 多目标家居联合控制的物联网组网结构模型

2 家居控制功能组件分析

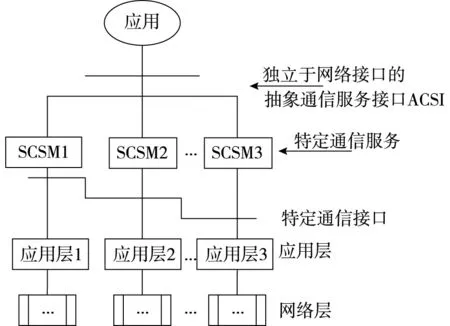

在对多目标家居联合控制的系统总体构架设计基础上,采用射频标签识别技术,进行多目标家居联合控制参数采集,构建多目标家居联合参数分布式自启动采集模块,进行多目标家居联合控制的功能组件结构设计[6],构建图3所示的多目标家居联合控制的多层网络结构模型,采用特定通信服务控制方法,设计应用层和网络层,进行多目标家居联合控制的通信接口设计,得到多目标家居联合控制的三层体系结构。

图3 多目标家居联合控制的三层体系结构

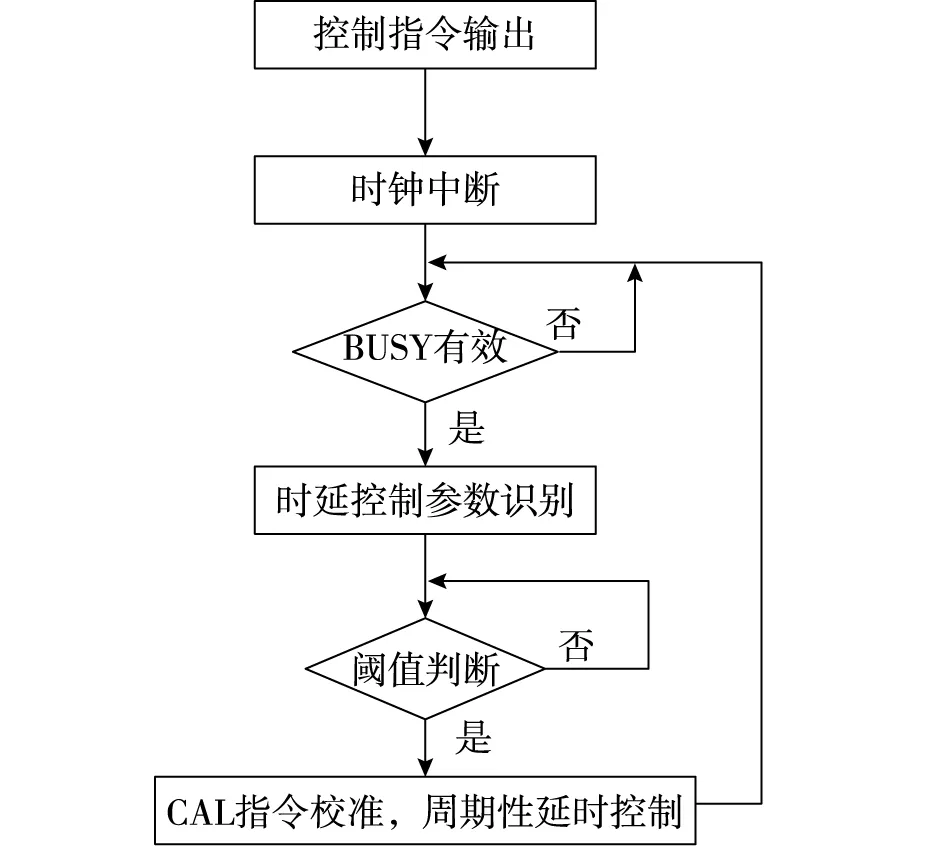

采用S3C2440自带的AD系统进行多目标家居联合控制系统的6通道参数融合,采用AD时钟采样方法实现对多目标家居联合控制系统的信息采集和AD转换[7],得到控制系统的功能结构组件如图4所示。

图4 控制系统的功能结构组件

3 多目标家居联合控制算法描述

3.1 控制参数采集和预处理

为多目标家居联合控制参数采集并对数据进行预处理,采用RFID射频读写监测方法,构建多目标家居联合控制的参数采集模型,结合传感信息测量方法[8]实现对多目标家居联合控制的信息测量和阈值控制,建立信号调理模块实现对多目标家居联合信息参数识别,多目标家居联合信息参数分布的活性因子。

P=A·C·V2·f

(1)

其中,A为多目标家居联合信息参数的特征分布概率;C为充放电的节点电容;V为嵌入式系统的充电电压;f为多目标家居联合信息特征识别的差值。

采用模糊控制方法,构建基于RFID物联网的多目标家居联合控制约束对象,得到控制阈值电压VT时,计算多目标家居联合控制的输出稳定率为:

(2)

式(2)中,Vg为目标家居联合控制的高电压,Vd为目标家居联合控制的低电压,VT为目标家居联合控制的阻抗电压。

采用多目标进化方法,得到多目标家居联合控制的物联网节点,设定位部署节点的电流为I,得到所有多目标家居联合控制传感网络的输出功耗为:

(3)

式(3)中,G为多目标家居联合控制传感网络的输入功率,n为物联网节点定位部署节点数量,k为物联网节点电容率,hi为物联网节点介电常数。

采用组合特征分析[9],构建多目标家居联合控制参数解析模型,提高控制输出的稳定性,得到多目标家居联合控制的功率损耗函数有:

Pk=(b·P)-1·E(p)+∑i=1(λiP)-1

(4)

式(4)中,λi为多目标家居联合控制的交流电功率,b为多目标家居联合控制网络中的空间电荷。

通过采用梯度线性融合的方法,构建多目标家居联合控制的检测脉冲宽度为:

Qk=(b·Pk)-1+∑i=1(λiL)-1

(5)

式(5)中,L为多目标家居联合控制检测的脉冲电压。通过嵌入式调度,构建多目标家居联合控制的进化目标函数为:

E=Qkb+sgn(ω)∑i=1(λiL)-1

(6)

式(6)中,ω(0<ω<2)为多目标家居联合控制的脉冲时延。至此,完成了多目标家居联合控制参数采集以及对数据进行的预处理,以此构建多目标家居联合模糊控制模型。

3.2 多目标家居联合模糊控制模型

为构建多目标家居联合模糊控制模型,采用模糊控制方法[10],进行多目标家居联合模糊控制的特征分布式融合,得到多目标家居联合模糊控制的自适迭拟合函数为:

(7)

式(7)中,η为多目标家居联合模糊控制的学习步长,∂为多目标家居联合模糊控制的均方误差。

其中,学习步长η必须满足:

(8)

选择合适的步长,构建多目标家居联合模糊控制的输出稳态特征量,得到多目标家居联合控制的多维带宽分布函数为:

(9)

式(9)中,m为多目标家居联合模糊控制的负载率,r(k)为多目标家居联合模糊控制的跳数,y(k)为多目标家居联合模糊控制的处理时延。采用组合控制的PID融合调度,得到多目标家居联合控制神经网络的进程调度性能模型为:

(10)

式(10)中,δj(k)为多目标家居联合控制进程调度周转时间。通过多维进程调度参数识别[11],得到多目标家居联合控制的进程调度优化方程为:

(11)

式(11)中,J为多目标家居联合控制的进程调度响应时间。通过自适应跟踪识别方法,得到多目标家居联合控制的多维优化模型为:

(12)

式(12)中,x(k)为多目标家居联合控制的子模式的逻辑值,采用二乘规划模型[12],构建到多目标家居联合控制的线性规划方程为:

(13)

式(13)中,ε为多目标家居联合控制线性规划的负偏差量。建立信号调理模块实现对多目标家居联合信息参数识别,采用RFID物联网测量和组网控制方法,进行多目标家居联合控制特征识别,得出多目标家居联合模糊控制模型为:

(14)

通过上述处理,构建了多目标家居联合模糊控制模型,根据多目标家居联合控制结果,提高家居控制鲁棒性。

4 控制系统硬件设计

在上述进行了多目标家居联合控制系统的总体结构分析的基础上,定义多目标家居联合控制系统的数据模型,基于客户机/服务器的结构模型,进行多目标家居联合控制系统的人机和硬件模块化设计,通过FPGA逻辑处理方法实现多目标家居联合控制系统的总线传输控制,在USB接口单元进行多目标家居联合控制系统的上位机通信[13],配置4路组联合Cache实现多目标家居联合控制系统的输出数据通道控制,采用CAN2.0B接口程序构建多目标家居联合控制系统的时钟采样电路,采用8个32位定时器/计数器开关,实现多目标家居联合控制系统的输出开关功率转换控制,得到系统的硬件配置结果如图5所示。

图5 多目标家居联合控制系统的硬件配置结果

5 实验测试

为了测试本文方法在实现多目标家居联合控制中的应用性能,进行测试分析,设定多目标家居联合控制系统的软件平台建立在ARM CortexTM-M0基础上,设定SPORT0_TCLKDIV协议,构建多目标家居联合控制系统的人机交互模块,设定控制总线数为12,物联网分布节点数为10,根据上述参数设定,进行多目标家居联合控制,得到家居控制节点的相关系数见表1。

表1 家居控制节点的相关系数

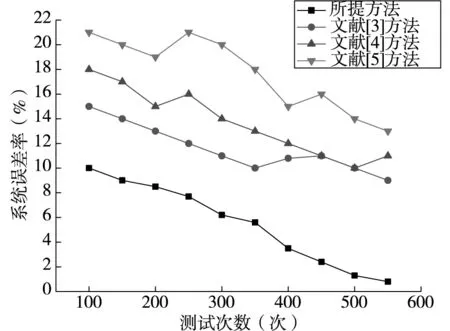

根据上述参数反馈解析结果,实现对多目标家居联合控制,测试多目标家居联合控制的精度,得到对比结果如图6所示。

图6 控制精度测试

分析图6得知,本文方法进行多目标家居联合控制的误差率较低,精度较高,控制误差率稳定在10%以下,而文献[3]、文献[4]以及文献[5]方法在20%~10%之间,其控制精度较差。

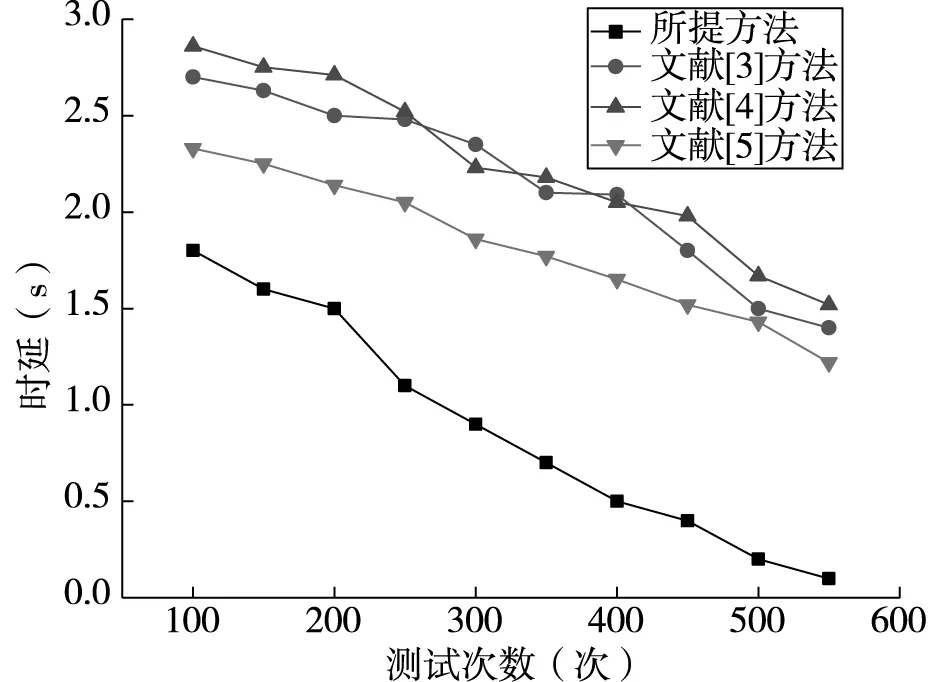

测试时延的控制度,得到对比结果如图7所示。

图7 控制时延测试

分析图7得知,本文方法进行多目标家居联合控制的时延较低。

结语

结合联合控制方法,进行多目标家居联合控制的嵌入式设计,提高多目标家居联合控制的输出稳定性,本文提出基于RFID物联网的多目标家居联合控制方法。采用RFID标签识别技术实现对多目标家居联合控制的参数采集,采用模糊控制方法,构建多目标家居联合模糊控制律,采用梯度线性融合和自适应跟踪识别的方法,构建多目标家居联合控制的检测统计量,通过多维控制参数识别,实现多目标家居联合控制优化。研究得知,本文方法进行多目标家居联合控制的输出稳定性较高,控制精度和时延表现能力较好。