“一带一路”背景下传统技艺文化展示传播模式研究

——以国内外手工纸博物馆展示为例

2021-04-30郭延龙

郭延龙,朱 赟

(1.安徽大学 艺术学院,安徽 合肥 230026;2.浙江传媒学院 文化创意与管理学院,浙江 杭州 310018)

周鸿铎在《文化传播学通论》中提到:“文化是传播的文化,传播是文化的传播。没有文化的传播和没有传播的文化是不存在的。”我国经典文化样本代表——传统技艺文化只有在动态传播中才能保持文化活力、传承特定文化意义和文化符号。新媒体传播时代,信息从大众传播转向个性化精准传播[1]。在“一带一路”建设中,传统技艺文化是我国与海上丝绸之路沿线重点国家(如德国、日本)文化传播的重要部分。“一带一路”背景下,我国传统技艺文化政策不断完善:2017年1月,工业信息化部和财政部联合发布了《关于推进工业文化发展的指导意见》;同月,工信部出台《关于促进文房四宝产业发展的指导意见》;2017年3月,文化部、工业和信息化部、财政部共同印发了《中国传统工艺振兴计划》。中央网信办网络新闻信息传播局副局长符雷表示:十八大以来,党和国家都非常重视传统技艺文化的保护传播,截至2018年7月,网上发布的有关传统技艺文化的宣传报道共计47万余条,网民参与转发的新闻信息多达178.5万条。博物馆作为传统技艺文化展示代表性传播载体之一,通过在特定空间中压缩历史事件维度,以文化符号或代表性实物,载以精神文化扩充人们的认知,在体验与展示的空间中传播传统技艺文化。

笔者通过文献检索发现,目前针对传统技艺文化传播的研究集中从传播学的角度对非遗自身的传播与传承进行研究,代表性文献有谭宏(2009)用拉斯韦尔文化传播“5W”模型作为对象,从控制、内容、媒体、工具、效果五个方面对传统技艺传播作了具体分析[2];周波(2010)从传播学的角度介入,解读现代语境下传统技艺传播要素,分析传统手工艺在当代传播效果不如人意的原因,并探寻传统技艺有效传播和传承发展的途径[3];郭会娟(2017)构建了徽州文化数字传播用户体验的三个维度:感官层面的审美体验、交互层面的情感体验、反思层面的文化体验[4],对徽州文化数字传播的用户体验进行了研究。因此,本文从“一带一路”背景出发,立足于传播技艺文化展示传播研究,以国内外手工纸代表性传统技艺文化展示博物馆载体为例,对传统技艺文化如何展示给受众进而实现传播进行演技。

一、展示传播模式模型与调查

1.传统技艺文化展示传播模型

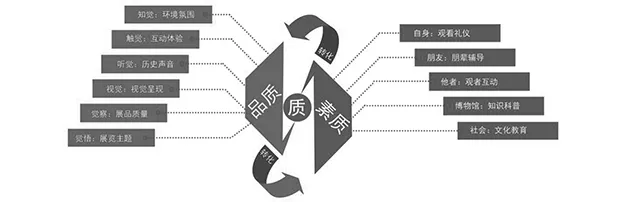

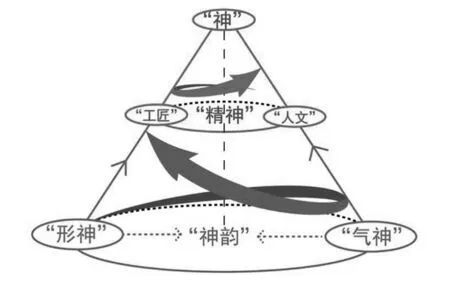

笔者结合传统技艺文化的经典理论——中国儒家“形质神用”哲学理论,根据传统技艺文化展示传播现状,将传统技艺文化展示传播模型分为“形”“质”“神”三部分,“形”包含“原形”“现形”和“衍生形”,“质”包含“品质”和“素质”,“神”包含“神韵”和“精神”(如图1所示)。“形”是展示传播的基础,基于多种物质化实体的展示呈现,实实在在地给受众以历史感和真实感。“质”和“神”均是展示传播中隐性的知识传递和感知,基于物质化实体的多种形态和形式,在博物馆这个特定空间中感染受众,并给予审美感知与精神享受。从“质”的维度看,一方面保证展品与环境的呈现品质,触景生情地融入环境中,做到见人、见物、见生活;另一方面通过传统技艺互动演示服务社会广大青少年和社会大众,利用文化空间浸润受众,提升人文素养。从“神”的维度看,是基于“形”和“质”的物质性和氛围性基础上,对受众产生的感悟和启发,同时体现传统技艺文化自身独有的精神特质和隐性知识。三者之间存在层层递进关系,也具有相辅相成的融合转化关系,将传统技艺文化展示传播价值发挥到最大值。

图1 传统技艺文化展示传播模式

2.国内外手工纸博物馆典型案例调查

造纸术作为中国古代四大发明和传统技艺文化代表性样式之一,是国内外文明发展史上一种重要知识载体。因此,笔者通过对“一带一路”代表性手工纸博物馆——中国、日本、德国三个国家手工纸博物馆进行调研,对手工纸在博物馆中展示传播的形式、形态和内在机理进行梳理,进而对如何更好地实现传统技艺文化展示传播中的“效”与“度”进行探究和反思。

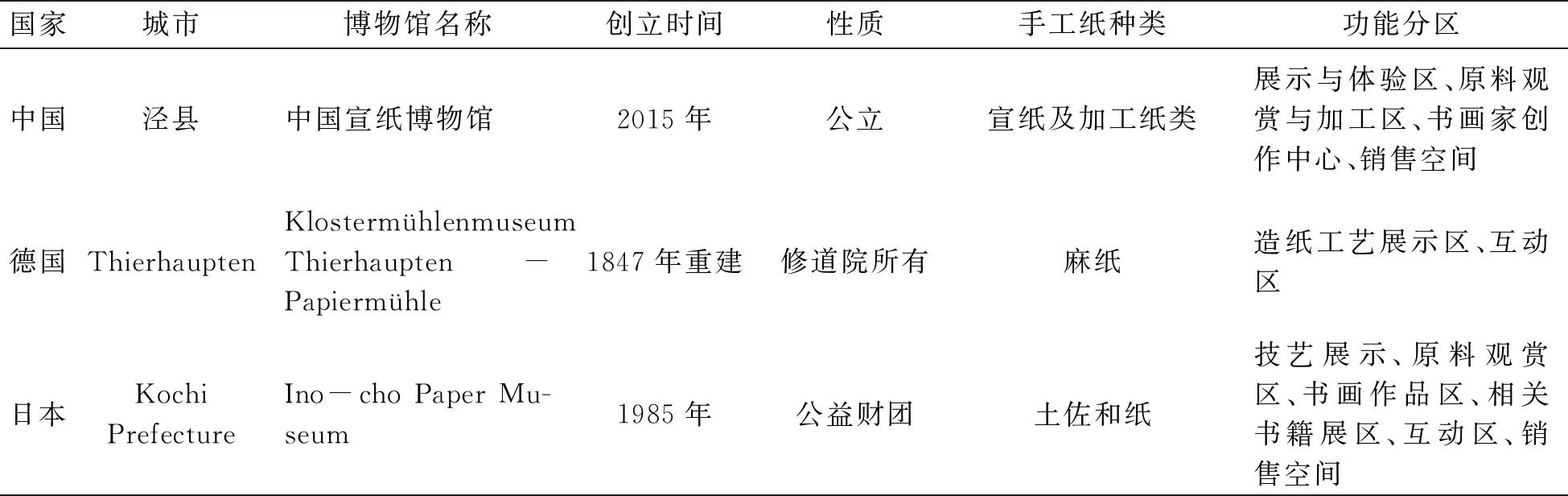

众所周知,手工纸是固化的知识载体,正所谓“物以载道”,但目前以手工纸为主题的博物馆数量较少,一方面手工纸公众认知度较低,另一方面手工纸本身属于基础性材料,其文化价值和应用价值未得到最大化的开发。笔者通过国际手工纸历史协会各地区或国家手工纸博物馆的名单和“一带一路”沿线重点国家名单,选取手工纸发源地中国大陆、对外传播目前活态保存和传播认同度高的东亚1国——日本、中国造纸术外传路线中欧洲1国——德国,共计三个国家的3个博物馆进行调研考察(如表1所示)。

表1 国内外手工纸博物馆基本情况概述

通过对手工纸博物馆展示传播的调查,发现各博物馆在展示手工纸传统技艺文化时,存在不同情况的不平衡问题:展览物品与环境的不均衡,或喧宾夺主或物是人非;展品实体与活体不均衡,或死气沉沉或得意忘形;展馆空间与路线的不均衡,或导览混乱或有头无尾;展览主题与形式的不均衡,或张冠李戴或言不达意。因此,博物馆在对传统技艺文化展示传播时,须结合“形”“质”“神”进行设计,让受众了解并学习到传统技艺文化的内涵。

二、展示传播模式——“形”的溯本清源

手工纸博物馆展示传播的物质性是基于“形”的呈现,而展示传播的核心在于突出传统技艺文化展品“形”的本质(如图2所示)。其涵盖展品的“原形”“现形”和“衍生形”,三者之间界限越来越模糊,每一环达到精致均可触动受众。三种“形”的状态同时兼顾“活态”和“固态”,以及不同维度的呈现状态与方式,告知受众该展品的前世今生以及其存在的多种可能性。

图2 传统技艺文化展示传播模型——“形”的关系

1.“原形”

“原形”可以称作展示传播的基本诉说源头,对展品的起源进行集中呈现。手工纸博物馆展示传播的调研发现:手工纸的“原形”呈现分为活态展示和固态展示。活态展示是指长期存活或正常存在人们日常生活中的呈现状态,通过区域圈定、标示信息等方式展现。固态展示是指对原形展品进行固化或缓慢死亡化方式展示,通过风干、塑化等技术手段对展品进行稳定化处理,放置在特定空间中焦点式呈现。例如,日本Ino-cho Paper Museum对“原形”呈现采用了两种呈现方式(如图3所示),雁皮纸原料在博物馆环境活态生长展示,而构皮纸原料在馆内展台中固化呈现。

图3 日本Ino-cho Paper Museum原料“原形”的活态展示和固态展示

2.“现形”

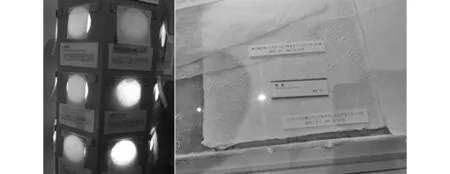

“现形”是指博物馆主题展品的现存形态,从“现形”展览的形态分为整体展示和局部展示、活态展示和固态展示,目的在于展示“现形”的功用与文化、色彩与外形、纹路与机理等。例如,日本Ino-cho Paper Museum对“现形”呈现采用动态和固态、局部和整体的综合展示方式(如图4所示)。采用传统展柜的方式展示稀有的纸样,控制展柜内的温度和湿度,展示的同时便于长期保存;采用六棱柱和圆孔灯相结合,展示多种手工纸样的透光图,旋转的同时便于观测每种纸的纤维与肌理,突出手作的温度。

图4 日本Ino-cho Paper Museum手工纸活态透光展示和固态陈列展示

3.“衍生形”

“衍生形”是指博物馆展示中与主题展览相关的衍生产品,通过展品衍生的文创产品、主题展览的互动体验、高档艺术衍生品等,扩大经济、社会、文化影响力的展览形态,辅助主题展览。例如,中国宣纸博物馆的版画活态互动衍生品、日本Ino-cho Paper Museum的纸衣固态展示衍生品,采用多种衍生形态,结合“原形”和“现形”进行再设计,共同构成展示传播不可或缺的一部分。

三、展示传播模式——“质”的互动体验

手工纸博物馆展示传播的“质”主要包括“品质”和“素质”(如图5所示)。“品质”由“六觉”组成,分别为策展人对展览主题的觉悟程度、策展人对展品质量的觉察程度、展示传播的视觉呈现、展示内容中历史声音的文脉听觉体验、受众与展览之间的互动触觉体验以及展览环境带给受众的环境知觉。“素质”包含五个维度,体现在受众自身的观看礼仪、受众朋友之间的朋辈知识讲解与辅导、观看他者或陌生人之间在展览空间中的交流与互动、博物馆本身的知识科普以及整个展览带来的社会影响与文化教育。由展览“品质”的提升,转化为多维、多态的“素质”表现,再由展示传播整体“素质”的提升,促进展览“品质”的跃迁,二者之间存在相互促进推动的关系。

图5 传统技艺文化展示传播模型——“质”的关系

1.“品质”

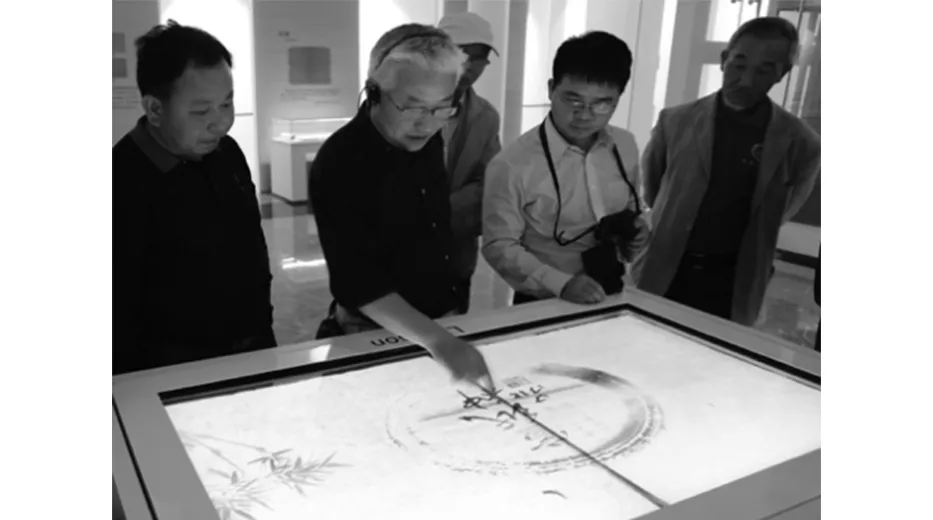

手工纸博物馆展示传播的“品质”决定展示传播的整体文化气质。从“觉悟”“觉察”“视觉”“听觉”“触觉”和“知觉”六个维度,保障手工纸博物馆展示传播的“品质”。随着社会的进步、科技的飞速发展,信息社会里的人们对视觉经验和感官体会的要求越来越高,以光、电、声、像为代表的大量新材料、新技术、新视听信息媒介的广泛应用,极大地丰富了展览展示的设计语汇,也更加促成现代展示传播向多学科、多门类、多功能、多手段方向交叉融合,呈现出涉及众多领域而高度综合,依靠群体协作而工程庞杂的特征[5]。其中,“触觉”部分的互动体验,以信息技术和现代高新技术为依托,发现、阅读、体验和共享四大模块的信息架构,实现与用户的有效信息交互。它可以让用户获得他们在娱乐中需要的博物馆信息,更好地与实体博物馆合作来实现公共教育功能,是新媒体时代博物馆信息传播的有效途径[6]。传统触觉模型的特性与数字媒体的动态性、灵活性,可以与新性和交互性结合在一起,并赋予它们新的审美吸引力[7]。例如,中国宣纸博物馆数字交互展示传播(如图6所示),采用抄纸的纸帘、宣纸和触摸互动屏相结合,实现传统造纸技艺展示与数字技术相融合,实现当代审美范式的提炼与融合再造。

图6 中国宣纸博物馆数字交互展示传播

2.“素质”

手工纸博物馆展示传播的“素质”是文化空间的核心功用体现。在特定空间中,链接了“自身”“朋友”“他者”“博物馆”和“社会”五者之间的文化素质和美学素养的驱动器,通过展示传播的“品质”建构,弱化个体的物化属性,激发其潜在的文化属性,在空间中催化、发酵、转化、融合、吸收和内化,产生一种发自内心的人文气息的满足感,进而达到审美与素养的提升,实现手工纸博物馆展示传播的“素质”功用。例如,德国Klostermühlenmuseum Thierhaupten - Papiermühle(如图7所示)针对青少年定期开展手工造纸过程的体验,造纸工人会在展馆中协助青少年完成一张纸的制作,边实地操作,边讲解手工纸相关的文化知识,在活跃互动的实践氛围中,陶冶青少年的文化素质,提升其审美素养。

图7 德国Klostermühlenmuseum Thierhaupten-Papiermühle关于纸文化儿童互动体验 (图片引自https://www.klostermuehlenmuseum.de/papiermuehle.php)

四、展示传播模式——“神”的活态呈现

手工纸博物馆展示传播中“神”是立馆之本,展示传播的核心内涵,包含“神韵”和“精神”(如图8所示)。“神韵”是隐性知识的内化显现,手工纸是物化知识的载体,宣纸字画、竹纸书籍等都体现了文人的神韵气质,经过几代人的“神韵”沉淀形成“精神”层面的文化基因,并汇聚成手工纸博物馆自身的精神价值,通过手工纸博物馆展示传播的“形”“质”“神”的外化而散发出来。

图8 手工纸博物馆展示传播的精神与神韵关系图

1.“神韵”

“神韵”是一种审美范式,基于“形”的展现样式和格调而引发受众的审美触动。正所谓“以形写神”“传神写照”,“神韵”可以分为“形神”和“气神”,通过“形神”带动“气神”的感知。“形神”是“以形写神”,通过手工纸博物馆展览的展品展示形式来达到手工纸内在文化的美学内涵传播。例如,红星牌三丈三宣纸(规格:11×3.3米/张),在中国宣纸博物馆文化园中特定区域制作并展示(如图9所示),一张纸的展示过程包括52人负责捞纸和辅助、20人晒纸、4人剪纸,捞纸的过程中喊着号子步调一致,在场受众深受触动,形神相融、气势磅礴,其“神韵”在整个空间中凝聚,现场的视觉传播符号与语言符号的展示能够更好地刺激受众了解宣纸的制作工艺,激发受众探究传统技艺背后的文化内涵,发挥抽象经验在学习中的作用,使公众获得更多的认知体验。

图9 中国宣纸博物馆文化园中红星牌三丈三宣纸制作场景

2.“精神”

手工纸博物馆的“精神”是展示传播的内在支撑,包含“工匠精神”和“人文精神”。“神韵”中的“形神”升华为“工匠精神”,“气神”升华为“人文精神”,共同构成了手工纸博物馆展示传播的精神价值。伴随着工业化和数字化的进程,手工纸也逐渐融入其中,手工纸博物馆展示了由原始造纸到半机械、机械造纸的文明发展史,体现了工匠文化到工业文化的转变,与此同时工匠基因得以保留。在手工纸博物馆历史进程的文化空间中,以“人文精神”的方式得以呈现,见证那段工业文明演进下的手工业的变化轨迹。工匠精神的回归也必然带给现代制造产业一些新的思路,将工匠精神转化为现代中国设计和制造的现实生产力[8]。例如,中国宣纸博物馆在建馆时,选址在晒檀皮的山坡之间,保留了手工纸所在地的皖南民居风貌,并恢复原始手工造纸环境和工艺(如图10所示)。中国宣纸博物馆集合周围的人文与自然环境的天时地气,手工宣纸的材美工巧,展示给受众以工匠和人文精神,《考工记》中曰:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。”[9]受众通过不同的展示手段在不同的展示情境中获取不同的情境,深入感知手工纸相关文化。

图10 中国宣纸博物馆文化园展示区

结语

随着受众生活水平不断提高,受众对知识和文化内涵的需求和欲望也不断提高。而传统技艺文化传播是一种知识和文化内涵的传播,而这种传播是一种抽象的传播方式。进入近现代社会以来,特别是20世纪80年代后高度工业化、城市化的进程,人们不断探索新型传播展示模式,传统技艺文化继承与创造中必然涉及文化传统、民族记忆、传统工艺与审美范式等要素的融入,但无疑也会面临重大技术与工艺变革、文化冲突与开放融合、产品与渠道颠覆等新挑战。传统技艺文化传播相关展示机构(如博物馆)是当下文化展示、传播、发展和传承的重要途径,让传统文化基因走进当代生活,用当代展示传播手法展示传统文化精髓,遵循“物以载道”的文化展示核心,在历史和当下维度中充分展现工匠精神和人文精神,不仅是设计师和匠人的责任,更是整个社会和国家的责任。