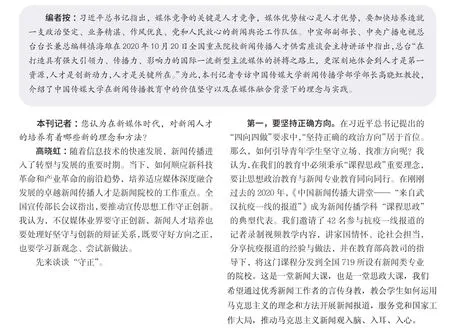

新闻人才培养要处理好坚守与创新的辩证关系

——专访中国传媒大学新闻传播学部学部长高晓红

2021-04-30

第二,要激发爱国情怀。

所谓新闻无国界、记者有祖国,在任何时代,新闻的背后都不仅仅是新闻信息,它也包含了国家形象、国家利益、国家战略。对于记者而言,拥有爱国之情、强国之心,才能从祖国的立场出发,描摹时代风云、书写浩然正气。因此,新闻教育不只是“术”的教育,更要强化学生的家国意识。俗话说,知之深、爱之切。为结合专业学习做好爱国主义教育,在新学年开学之初,我们尝试将参观新华社社史馆等活动纳入新生入学教育,让学生从新中国新闻传播事业的发展轨迹中看到中国共产党如何将正义的火种撒向全中国乃至全世界,培养他们知史、懂史、爱党、爱国。再来说说“创新”。

第一,要拥抱新媒体。

新闻传播是依靠技术驱动、凭借创新生存的学科领域。今天,跨越了报刊时代、广电时代,数据技术、算法技术、人工智能技术、虚拟仿真技术等新技术已经和笔杆、话筒、镜头一样重要。当下,新闻院校必须及时融入技术变革新趋势,在内容和形式等各个方面实现创新。就教学形式而言,如今,在线教育不仅覆盖了全国,而且做到了线上、线下的“实质等效”,拥抱信息技术、善用网络资源,才能适应线上线下混合教学的新要求。就教学内容而言,当下,短视频、慢直播等新的视听形态层出不穷,在专业教育中融入新媒体的理念与实践,培养善用“十八般兵器”的全媒体化、复合型新闻传播人才,是时代交给我们的新任务。第二,要建设新平台。

早在2018年,教育部、中宣部发布《关于提高高校新闻传播人才培养能力实施卓越新闻传播人才教育培养计划2.0 的意见》指出,要增设20个国家级新闻传播融媒体实验教学示范中心、建设50个新闻传播国家虚拟仿真实验教学项目。2019年11月,为适应全媒体时代的发展需求,科技部决定批准建设4个国家重点实验室,其中之一——“媒体融合与传播国家重点实验室”落户传媒院校。我们应该利用好这些大平台、大项目,将专业学习、创新实践与党和国家的重大主题宣传结合起来,以累累硕果助力互联网上的主题主线传播,在文化传播的主战场发挥、提升水平,驱动创新。本刊记者:

中国传媒大学的“光明影院”公益项目已经开展三年了,能给我们介绍一下这个项目的初衷、过程以及成果与成效吗?高晓虹:

说到“光明影院”项目,我想从校门口那条长长的盲道说起。中国传媒大学位于长安街的东延长线上,校门口有一条盲道,蜿蜒向前,为视障朋友提供出行便利。从1991年党和政府在北京蓝靛厂铺设了我国第一条盲道开始,到今天,咱们国家已经建成全球长度最长、分布最广的盲道。看到这些盲道,我心里总是会想,生活中是否有了便于行走的“盲道”,直抵心灵的“文化盲道”是否畅通呢?为了修筑这条彰显人文关怀、传播文化成果的“文化盲道”,2017年年底,我们与北京歌华有线电视网络股份有限公司、东方嘉影电视院线传媒股份公司携手,共同发起“光明影院”项目,在电影对白和音响的间隙,插入对于画面的声音讲述,制成可复制、可传播的无障碍电影,让视障朋友也能实现“看电影”的梦想,推动文化层面的平等、参与、共享。

转眼间,“光明影院”项目已经走过三个年头,迈入了第四年。记得初创时期,大家想到这是为视障人士讲述电影的项目,所以习惯性地叫它“盲人影院”。随着对公益项目的认识与理解越发深入,师生志愿者们有了新的想法——“文化盲道”应该为视障朋友带来更加丰富、美好的文化体验,应该具有点亮心灵、温暖心灵的作用,所以,给它重新起了“光明影院”这个充满爱与希望的名字。

“光明影院”项目坚持每年制作104 部无障碍电影,这意味着,全年52 周,中国的视障人士拥有了每周欣赏2 部电影的机会,达到甚至超过普通人的平均观影频次。到今天,项目团队一共制作了312 部无障碍电影,主题向上向善、题材丰富多元,尤其注重围绕国家重大战略优选片目,例如:为庆祝新中国成立70周年,我们从1949年以来出品的电影中每年挑选1 部做成无障碍版本,让视障朋友通过电影了解新中国的历史;2020年,制作了20 部精准扶贫题材无障碍电影,助力党和国家脱贫攻坚;在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年之际,推出了6集无障碍动画片《最可爱的人》,在北京盲校放映,开展爱国主义教育。与此同时,师生志愿者还打造了我国新时代首部无障碍年代剧《老酒馆》(共46集)。

三年来,“光明影院”项目将作品成果送给了20所盲校,赠予了68个高校图书馆,覆盖了全国31个省(区、市)及澳门特别行政区,惠及200多万盲人。

2020年5月,首个实体“光明影院”在北京朝阳剧场挂牌,同时,在北京、内蒙古自治区等地已经建成20多个“光明影院”固定放映厅。这些实体影院和固定放映厅意义重大,它让视障朋友也能走出家门、融入社会,享受文化权利,为减小文化落差、提升文明程度,为推动社会的发展进步贡献了力量。

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年,师生志愿者以无障碍电影开展文化扶贫,深入新疆、西藏、青海、宁夏等少数民族地区以及内蒙古大青山革命老区、四川凉山彝族自治州、福建宁德、内蒙古科右前旗等贫困地区,对国务院划定的14个集中连片特困地区进行了点对点覆盖。

此外,“光明影院”项目还在北京国际电影节、海南岛国际电影节、中国长春电影节、丝绸之路国际电影节设立了固定公益放映单元,立足国际舞台,展示来自中国的公益成果。

经过师生志愿者的努力,“光明影院”项目入选了2020年首都学雷锋志愿服务“五个100”先进典型最佳志愿服务项目、第五届教育部直属高校精准扶贫典型项目,荣获了第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、第五届中国青年志愿服务项目大赛金奖等多项荣誉,受到了社会各界的肯定与好评。

2020年12月18日,中国传媒大学无障碍信息传播研究院正式成立。未来,我们希望以“光明影院”项目为基础,既坚持制作、传播无障碍视听佳作,为视障朋友奉献文化精品,也为建设科学、规范的无障碍电影技术标准,推动有立法支撑、有内容保障、有技术支持、有各界响应的无障碍信息传播事业发展,为建设平等、参与、共享的社会文化环境,推动文化强国建设贡献力量。

本刊记者:

基于“光明影院”项目,学校开设了“媒体融合传播实践”课,请您讲讲这门课在践行“课程思政”方面的具体做法。高晓虹:

“课程思政”是指要将思想政治教育融入教书育人的各个环节,做到思政教育与专业教育同向同行,实现全员、全程、全方位育人。如何在“新文科”的新要求下,坚持“立德树人”根本任务,践行“课程思政”重要理念,培养围绕中心、服务大局的优秀人才,是当下高等教育思考的重要议题。这些年来,我们按照习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的讲话精神,以“光明影院”项目为抓手开设“媒体融合传播实践”课,该课程入选了首批国家级一流本科课程。在这门课上,老师不仅传道授业解惑,教会学生如何做好无障碍电影、开展无障碍传播,尤其注重培养他们的爱心、善心、责任心,努力构建思想政治教育、公益情怀教育、文化传播专业教育“三位一体”的育人体系,实现以“课程思政”为核心的教育教学理念与人才培养方式创新。

在视听专业教育方面,我们通过课堂讲授、实验室实践等方式,使学生掌握无障碍信息传播的基础知识与实务技能。例如:为完成一部无障碍电影,师生需要对几千个电影镜头进行场景分解,再写成几十页、上百页的“讲述剧本”,接着进入实验室,在电影声音和音响的间隙插入对于画面的声音讲述,并完成剪辑、合成等工作。这一过程不仅丰富了学生的专业知识,提升了专业能力,而且通过师生的共同努力,探索了视听传播的新模式、新样态。

在思想情怀教育方面,我们努力将思想政治教育、公益情怀教育贯穿无障碍电影制作与传播的全过程。比如:深入基层开辟第二课堂,在全国31个省(区、市)及澳门特别行政区开展公益放映,带领学生下基层,将无障碍电影送到少数民族地区、深度贫困地区,引导他们把对祖国和人民深沉的爱化作公益行动,并在这一过程中深入了解国情、社情、民情,了解基层视障群众的文化需求,真正做到了将专业小课堂与社会大课堂有机结合,实现全员、全程、全方位育人。

三年来,在学习无障碍信息传播、参与“光明影院”公益项目的同时,同学们先后出版了《光明印记:我们的青春之歌》《光明影志:我与祖国同行》两本著作,记录了参与公益的感悟与思考。学生们在书中写道,“光明影院”讲的是无障碍电影,也讲出了中国的公益故事。也许未来的某一天,不再需要我们这群人专门制作无障碍电影,它成为了一种社会共识——每部电影都能同步提供无障碍声道和手语标识,每一座影院都叫“光明影院”。

一花独放不是春,万紫千红春满园。2020年,大家以“光明影院”项目为基础,将“课程思政”的经验与成果向全国辐射,发起、成立了“光明影院”全国高校公益联盟,得到了百所高校的积极响应。我们号召全中国的大学生们扎根中国大地、发挥专业所长,为服务国家公益事业、推动社会文化发展贡献力量,用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。

本刊记者:

在国际传播方面,如何讲好中国故事、传播好中国声音,中国传媒大学在人才培养方面做了怎样的探索?高晓虹:

2020年抗击新冠肺炎疫情期间,我们看到,国家主流媒体的驻外记者主动发声、先声夺人,分享抗疫经验,介绍政府作为,阐释人类命运与共、携手共抗疫情的中国主张,为促进全球疫情信息共享、树立负责任的大国形象做出了积极贡献。疫情期间的国际传播让我们再一次思考,立足新闻院校,应该为讲好中国故事、传播中国声音做些什么?这些年来,我们进行了如下探索和尝试。第一,创新人才培养模式。

早在2009年,为加强国家国际传播能力建设,党和国家有关部门在5 所高校部署实施国际新闻传播硕士培养工程,开创了国际传播人才培养的新模式。作为承担国际传播人才培养任务的高校之一,十年来,我们培养了500多名国际传播硕士,如今,许多毕业生都已经成为了我国国际传播的中坚力量。基于这一项目,我们总结了国际传播人才培养的三个要点。首先,要以“国情教育”为导向,树立大局观念。正如我校国新班的“班训”——坚守国家立场,发出中国声音,要将马克思主义新闻观贯穿国际传播人才培养全过程,引导学生在纷繁复杂的国际舆论场中做中国观点的传播者、中国立场的阐释者、中国形象的塑造者、中国利益的维护者。其次,要以外语学习为突破,夯实语言基础。今天,新闻工作者不仅要会讲外语,还要深谙文化背景、讲求语言艺术、掌握沟通技巧,充分融入受众熟悉的话语体系,通过对方易于理解的话语表达将中国观点讲得清楚明白,提升中国声音的传播力、影响力、引导力、公信力。最后,要以媒体融合为抓手,提升传播能力。在全球化、信息化环境下,国际传播的理念、思路和布局正在进行转型升级,驻外记者要有“一个人就是一支队伍”的职业精神,拥有跨界传播思维、掌握现代传播技术,学会多种传播技巧,才能胜任多终端、跨平台的国际传播工作。2019年,教育部批准增设了“国际新闻与传播”本科专业,今年,各校开始招生。未来,依托“国际新闻与传播”专业,将进一步完善人才培养机制、提升人才培养质量,为打造新时代国际传播的预备队和后备军做好准备。第二,投身国际传播实践。

随着我国综合国力和国际地位的不断提升,中国声音在国际社会越发响亮,但不可否认,在国际舆论中,“西强我弱”的局面依然存在,甚至因为发展道路的选择不同、意识形态的背景不同,我们在国际上时常处于有理说不出、说了传不开,正面说得少、负面被夸大的境地。如何提升中国声音在国际社会的传播力和影响力成为当务之急。这些年来,我们一直致力于探索如何将新闻教育、人才培养与助力国家国际传播能力建设结合起来,为讲好中国故事、传播中国文化贡献力量。前不久,国家广播电视总局公布了2020年度优秀海外传播作品名单,在254 部参加评审的作品中,共有20 部作品被评为2020年度优秀海外传播作品,其中,我校师生团队配音译制并协助推广的抗疫题材时代报告剧《在一起》入选“2020年度优秀海外传播作品”,位列第一。去年11月,我们获得了《在一起》的片方授权,由老师带领学生对其中的《武汉人》上、下两集进行英文配音译制。在很短的时间内高质量、高效率完成了译制工作,并将作品成果向海外广泛推广,已经覆盖了40多个国家。上述尝试不仅创新了国际传播专业的教学实践和人才培养,打造了国际传播领域的新概念、新样态,而且做到了将国际传播教育置于国家国际传播能力建设大局中,让中国政府和中国人民万众一心、众志成城的防疫抗疫故事走遍全球,有力阐释了疫情之下“构建人类命运共同体”的中国主张,展示了新时代的中国形象、中国智慧。本刊记者:

请您介绍一下中国传媒大学新闻传播学科的专业实践特色。在中国共产党百年华诞之际,您和师生团队还将推出哪些专业实践成果?高晓虹:

高等教育的使命是教育报国,为中国梦想提供支撑,为“中国贡献”增强驱动。我认为,立足高校开展专业实践,必须围绕中心、服务大局,要秉承教育报国的宗旨原则,要有服务国家和社会的意识与能力,要做到学以致用,让专业实践的累累硕果对党和国家、社会发展和人民生活有所贡献。遵循教育报国思想,近年来,我们的专业实践形成了如下两大特色:

第一,服务重大战略需求。以2020年为例,去年是脱贫攻坚决战决胜之年,各行各业都在为扶贫、脱贫贡献力量。作为传媒院校,我们发挥专业优势,定点帮扶了内蒙古科右前旗。师生团队深入基层一线采访,拍摄专题片,宣传地方形象,并为当地融媒体建设提供切实帮助。此外,依托“光明影院”无障碍电影公益项目,师生志愿者们还以无障碍电影开展文化精准扶贫,以专业所长主动服务党和国家脱贫攻坚战略需求。

第二,服务社会文化发展。近年来,立足“媒体融合与传播国家重点实验室”“智能融媒体教育部重点实验室”项目,我们正在努力打造加快推进国家媒体深度融合发展的前沿阵地。师生团队提出了“数字文化中国”概念:为十多个省份编创了文化地图系列短视频,每部视频一分钟,介绍一处地方文化景观,成为树立文化自信、顺应移动优先的创新之举;将新媒体传播与文化旅游融会贯通,制作了数字微导览、文化融视频等富有创意的文旅精品,依托旅游事业推动各地优秀文化的创新性发展和创造性转化,助力文化强国建设。

2021年是中国共产党成立100周年,各大主流媒体都在以高度的使命感、责任感,生动讲好建党百年的奋斗故事,讴歌党带领人民进行的伟大斗争、伟大创造。作为新闻院校,我们也积极行动起来。目前,“光明影院”项目的师生志愿者们正在紧锣密鼓录制“百年百部”计划。项目团队选择了100 部优秀红色电影,制成无障碍版本,其中包括记录峥嵘岁月的《青春之歌》、追忆革命烽火的《林海雪原》、介绍时代楷模的《杨善洲》以及弘扬新时代主旋律的《红海行动》等精品力作,让视障朋友通过电影重温中国共产党从胜利走向胜利的光辉历程。此外,我们也在探索通过视频与新媒体相结合的视听表现方式,沿着习近平总书记的足迹,在“云端”展现各地红色纪念馆,引导全社会学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,深入了解中国共产党百年征程的初心和使命以及我们党领导的中国特色社会主义道路、理论、制度、文化优势,为迎接建党100周年营造良好的舆论氛围。

以上这些融会新观念、运用新技术的专业实践成果,既是新闻院校顺应媒体融合发展趋势的孜孜探索,也是师生们向中国共产党成立100周年的真诚献礼,体现了新闻传播教育的政治责任和历史担当。