安徽省沿江平原双季稻3种栽培体系碳足迹

2021-04-29王光宇朱丽君张扬

王光宇 朱丽君 张扬

摘要:基于安徽省沿江平原粮食丰产科技工程示范区农户调研数据,运用农业碳足迹理论及方法,分析课题研究集成的2种双季稻栽培体系创新模式与当地传统对照模式的碳足迹。结果表明,创新模式1单位面积碳足迹(早+晚双机播)为2 376.32 kg(CO2-eq)/hm2,创新模式2(早+晚双抛)为2 505.58 kg(CO2-eq)/hm2,对照模式(早直播+晚抛)为3 398.29 kg(CO2-eq)/hm2;3种模式内晚稻单位面积碳足迹高于早稻,化肥和电力对总单位面积碳足迹贡献排前位,农药对单位面积碳足迹贡献最小;在单位面积产量碳足迹方面,2种创新模式低于对照模式,创新模式1(早+晚双机播)单位产量碳足迹为201.26×10-3 kg(CO2-eq)/kg,创新模式2(早+晚双抛)单位产量碳足迹为211.90×10-3 kg(CO2-eq)/kg,对照模式(早直播+晚抛)单位产量碳足迹为317.22×10-3 kg(CO2-eq)/kg。

关键词:碳足迹;双季稻;温室气体;安徽省;沿江平原;栽培体系

温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)等,它们的排放会引起气候变化。如何减少温室气体的排放是科学家研究的方向,也是政府关注的热点。农业生产是重要温室气体排放源之一[1],生产过程的排放量、影响农业生产排放的因素,一直是农业科研者探究的方向,定量評价和测算各因素排放量,对减缓温室气体的排放具有非常重要的理论和现实意义。碳足迹(carbon footprint,简称CF)是指某项活动或某产品的生命阶段直接和间接的温室气体排放总量[2]。农业碳足迹能够系统地评价耕作、施肥和收获等农业生产活动过程中,由人为因素引起直接和间接的碳排放总量,定量测算农业生产活动对温室效应的影响[3]。发展低碳农业,在农业领域推行温室气体减排成为现阶段应对气候变化的重要措施[4]。定量研究作物生产碳足迹,可为发展低碳绿色农业提供参考[5]。

安徽省沿江双季稻区是我国适宜双季稻种植的北缘地区,也是长江中下游双季稻主产区之一[6]。近年来安徽省沿江双季稻面积有所下降,每年至少有10万hm2播种面积,对安徽省粮食总产量发挥重要的作用。近10年来,沿江双季稻栽插基本摆脱过去人工栽插的方式,转为以机插、直播、抛栽方式为栽培主体方式,形成了多种组合的栽培体系,促使栽培体系逐步完善。2019年7、11月,本研究团队2次深入沿江平原的庐江县和无为市(县级市),调查粮食丰产工程项目示范区约900 hm2,重点围绕双季稻连作模式开展生产资料投入调查,运用国际通行的生命周期法(life cycle assessment,简称LCA)定量测算作物生产对温室效应的影响,旨在为探讨低碳农业模式提供理论依据。

1 材料与方法

本研究以“十三五”国家重点研发计划“安徽粮食多元种植规模化丰产增效技术集成与示范”在沿江平原集成的创新模式为研究对象,对照传统模式,基于实地调研的农户生产数据,利用农业碳足迹理论及研究方法,参考前人相关研究的碳排放参数,分析模式碳足迹。

1.1 碳足迹界定

以早稻播种至晚稻收获的一个完整生命周期为研究时限,采用生命周期评价方法,分别计算早稻和晚稻各自生产过程的碳足迹,从而得到双季稻的碳足迹。理论上,生命周期法计算碳足迹应包括直接碳排放,即稻田生态系统直接排放的温室气体,主要为CH4、N2O、CO2;农资投入及耗能引起的间接碳排放,即水稻生产投入的化肥、种子、农药、电力、农膜在生产、加工及运输过程造成碳的排放,以及生产中各环节农事操作造成的能源消耗(耕作、植保、收获、灌溉消耗柴油)造成的碳排放。但有实证研究报道,水稻生长过程中光合作用所固定的CO2要大于呼吸作用产生的CO2,在水稻生育期内CO2净排放通量为负值,因此CO2一般不列入稻田温室气体排放清单中予以计算[7]。另据《2006年IPCC国家温室气体清单指南》,稻田产生的CH4排放影响条件有土壤类型、复种作物、水稻品种、灌水方式。考虑本研究只比较创新模式与对照模式碳足迹,模式间产生CH4条件基本一致,所以CH4排放也不列入本研究中。至于N2O,考虑受监测精度和可靠数据获取限制,本论文也不作研究。综上,大田温室气体(CH4、N2O、和CO2)直接排放本研究不作计算。所以,本研究只考虑间接排放,即农田生产投入(如化肥、农药、灌溉、用电等)碳足迹。

1.2 数据来源

除参数参照相关文献外,其他数据来源于实际农户生产调查,调查内容包括生产资料或耗能。生产资料中氮肥、磷肥、钾肥折成纯氮、五氧化二磷、氧化钾,农药折成有效成分,但杀虫剂、杀菌剂、除草剂调查户无法区分,经与植保专家座谈,认为当年除草剂占农药的20%,杀虫剂、杀菌剂各占40%;耗能(电力)调查时只得到投入金额(人民币数量),笔者将人民币的投入数按当年的《物价年鉴》灌溉用电0.5元/(kW·h)转化为电力的投入量(kW·h)。

1.3 碳足迹计算方法及参数设定

间接碳排放主要指农田生产投入(如化肥、农药、灌溉用电等)和农机耗能导致的碳排放,并将其转化为CO2当量(CO2-eq)。其单位面积计算公式为

式中:i指某一种作物在生产过程中投入的化肥、种子、农药、电力、柴油等农资产品;Costi指某种农资产品的投入量(kg/hm2或kW·h/hm2);EFi指某种农资产品排放因子。本研究排放因子间接从中国本土化生命周期数据库(chinese life cycle database,简称CLCD)中获取(表1)。CLCD是国内目前唯一可公开获得的中国本土生命周期评价基础数据库,其数据代表我国生产技术及市场平均水平[8]。

2 结果与分析

2.1 单位面积碳足迹

2.1.1 模式间碳足迹 本研究调查的模式有3种,2种为国家重点研发计划项目“安徽粮食多元种植规模化丰产增效技术集成与示范”在示范区集成的创新模式,1种为当地常年的对照模式。3种模式的技术要点本研究不作叙述。“早稻机插+晚稻机插”双季稻周年绿色丰产增效技术集成模式[以下简称创新模式1(早+晚双机播)],调查主体为规模经营户,包括农业企业、种植合作社、家庭农场,总共经营主体30户,最小种植规模为5.44 hm2,最大为66.67 hm2,总种植面积为533.73 hm2。创新模式2为“早稻抛栽+晚稻抛栽”双季稻周年绿色丰产增效技术集成模式[以下简称创新模式2(早+晚双抛)],调查了20户,调查面积为56 hm2。对照模式为“早稻直播+晚稻抛栽”周年轻简化栽培技术集成模式[以下简称对照模式(早直播+晚抛)],总调查30户,总面积为290 hm2。调查内容有生产资料投入,包括种子、农药、化肥、灌溉用水耗电、不同生产阶段机械耗油、单位面积产量,按碳足迹计算公式分别计算早稻和晚稻各因素的碳足迹,由此得出不同模式下的单位面积碳足迹。由表2可知,2种创新模式单位面积总碳足迹基本相近,明显低于对照模式。创新模式1低于对照模式30.07%,创新模式2低于对照模式26.27%。尤其是化肥、农药、电力,创新模式1和创新模式2分别低于对照模式14.70%、1307%、52.54%和9.61%、25.50%、40.68%。创新模式1电耗对碳足迹“贡献”低于创新模式2的20%,但能耗(柴油)对碳足迹“贡献”高于5028%,说明农业现代化指标的柴油、电力十分关联,在实现农业现代化过程中非此即彼。

2.1.2 模式内碳足迹 3种模式内晚稻的碳足迹高于早稻,但模式内各要素碳足迹贡献序稍有不同,创新模式1单位面积碳足迹贡献序由高到低为化肥>电力>柴油>种子>农药,且早、晚稻碳足迹贡献序也为这一序列;创新模式2与对照模式单位面积碳足迹贡献序一致,均为电力>化肥>种子>柴油>农药,且早、晚稻碳足迹贡献序基本上也为这一序列,除创新模式2中早稻贡献序稍有差别,为化肥>电力>种子>柴油>农药。创新模式1化肥、电力、柴油、种子、农药对总单位面积碳足迹贡献分别占38.62%、34.78%、14.55%、10.34%、1.71%。创新模式2电力、化肥、种子、柴油、农药对单位面积碳足迹贡献占比分别为4124%、3881%、12.12%、6.44%、1.39%;对照模式电力、化肥、种子、柴油、农药对单位面积碳足迹贡献占比分别为5125%、31.66%、10.88%、4.83%、1.38%。

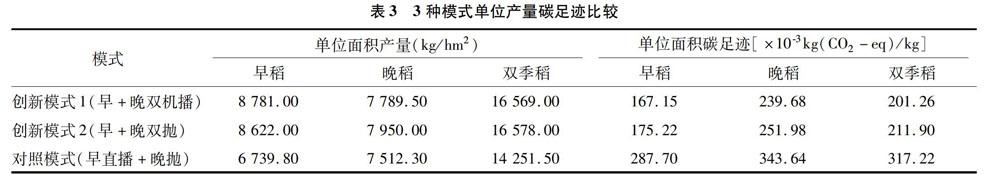

2.2 单位产量碳足迹

单位产量碳足迹别称碳成本,即每生产1单位产品产生的碳排放量。有专家提出,随着农业现代化与集约化的进展,碳耗总量增加是必然的。农业提倡“低碳”不等于减少碳耗总量的所谓“低碳农业”,而是要努力追求单位产品以较低的耗碳率换取较高的固碳率[10]。为此,笔者计算出单位产量的碳足跡(表3)。

由表3可知,就模式间单位产量碳足迹相比而言,与单位面积碳足迹相似,2种创新模式单位产量碳足迹相近,低于对照模式。即采用创新模式1方式生产,每生产1 kg稻谷,产生的CO2排放低于传统模式36.56%;创新模式2低于传统模式3320%。就模式内而言,3种模式内晚稻单位产量碳足迹大于早稻,即生产1 kg晚稻造成的碳排放大于生产1 kg早稻产生的碳排放。创新模式1晚稻单位面积碳排放高于早稻43.39%,创新模式2和对照模式晚稻分别高于早稻43.80%、19.44%。

3 讨论

3.1 探寻双季稻种植新模式,减少模式的间接碳排放

本研究数据来源于调研所得,碳排放系数借鉴前人的研究结果,只计算双季稻碳足迹中的间接碳排放,因此所得模式的碳足迹与真实值可能存在一定差异,低于一些学者研究的结论[9]。但研究结果表明,模式间种植体系、技术接点不同,引起模式间无论是单位面积碳足迹还是单位产量碳足迹均有所不同,创新模式低于对照模式,即说明模式有减排空间。因此,从全生命周期的角度,减少稻田温室气体的排放,迫切需要探讨新的种植模式。

3.2 强化政策扶持,增加早稻面积

在本研究中,无论是单位面积碳足迹还是单位产量碳足迹,也无论是创新模式还是对照模式,模式内早稻的碳足迹低于晚稻。因此,应从减少碳排放的角度,鼓励农户扩大早稻种植面积。但相比中晚稻,早稻品质一般,不太好卖,效益不高,政府应该出台具体的务实激励政策来扶持农户,保证早稻面积的扩大。

3.3 减少农业化学品使用,降低农业生产碳排放

减少农业化学品施用、提高农业投入品利用率是实现低碳农业和降低农业温室气体排放、缓解气候变化的一条重要的农业措施。这就要求一方面要加大农业科研经费投入,扎实做好基础及应用基础研究,为低碳型化肥、农药、农膜、农业机械的研发提供条件;另一方面创新农业科技成果转化激励机制,完善农业科技成果推广体系,使清洁型农业技术得到示范、推广和应用[10]。

4 结论

4.1 模式间碳足迹有差别

早+晚双机播技术集成模式单位面积碳足迹为2 376.32 kg(CO2-eq)/hm2,其中早稻为 1 049.96 kg(CO2-eq)/hm2,晚稻为1 326.35 kg(CO2-eq)/hm2;早+晚双抛技术集成模式单位面积碳足迹为2 505.58 kg(CO2-eq)/hm2,其中早稻为1 049.24 kg(CO2-eq)/hm2,晚稻为 1 457.59 kg(CO2-eq)/hm2;早直播+晚抛轻简化模式单位面积碳足迹为3 398.29 kg(CO2-eq)/hm2,其中早稻为1 429.29 kg(CO2-eq)/hm2,晚稻为1 968.27 kg(CO2-eq)/hm2。前2种模式为项目研究集成的创新模式,后者为当地常规对照模式。总体上,创新模式单位面积碳足迹低于常规模式,即模式的创新有利于温室气体的减排。

4.2 模式内早、晚稻碳足迹有差别

3种模式内晚稻单位面积碳足迹高于早稻,化肥和电力对总单位面积碳足迹贡献排前位,农药对单位面积碳足迹贡献最小。

4.3 2种碳足迹(单位面积碳足迹、单位产量碳足迹)趋势无差别

单位产量碳足迹与单位面积碳足迹趋势一致,2种创新模式单位产量碳足迹相近,低于常规模式。

早+晚双机播技术集成模式单位产量碳足迹为201.26×10-3 kg(CO2-eq)/kg;早+晚双抛技术集成模式单位产量碳足迹为211.90×10-3 kg(CO2-eq)/kg;早直播+晚抛轻简化模式单位产量碳足迹为317.22×10-3 kg(CO2-eq)/kg。

参考文献:

[1]薛建福,李 慧,高志强,等. 基于生命周期法评价山西省2004—2013年小麦碳足迹动态及其构成解析[J]. 中国农业大学学报,2017,22(10):15-25.

[2]Wiedmann T,Minx J . A definition of ‘Carbon Footprint[J]. Journal of the Royal Society of Medicine,2009,92(4):193-195.

[3]陈 儒,姜志德. 中国低碳农业发展绩效与政策评价[J]. 华南农业大学学报(社会科学版),2017,16(5):28-40.

[4]邹晓霞,张 巧,张晓军,等. 玉米花生宽幅间作碳足迹初探[J]. 花生学报,2017,46(2):11-17.

[5]曹黎明,李茂柏,王新其,等. 基于生命周期评价的上海市水稻生产的碳足迹[J]. 生态学报,2014,34(2):491-499.

[6]岳 伟,阮新民,陈金华,等. 近50年安徽省双季稻安全生产期变化特征[J]. 长江流域资源与环境,2019,28(9):2230-2238.

[7]陈中督,徐春春,纪 龙,等. 2004—2014年南方稻区双季稻生产碳足迹动态及其构成[J]. 应用生态学报,2018,29(11):3669-3676.

[8]黄晓敏,陈长青,陈铭洲,等. 2004—2013 年东北三省主要粮食作物生产碳足迹[J]. 应用生态学报,2016,27(10):3307-3315.

[9]姜振辉,杨 旭,刘益珍,等. 春玉米-晚稻与早稻-晚稻种植模式碳足迹比较[J]. 生态学报,2019,39(21):8091-8099.

[10]张 林,冉光和,蓝震森. 碳排放约束与农业全要素生产率增长及分解[J]. 华南农业大学学报(社会科学版),2015,14(3):22-32. 练冬梅,赖正锋,姚运法,等. 不同地区黄秋葵根结线虫的SCAR鉴定及其防治[J]. 江苏农业科学,2021,49(3):95-98.