吲哚菁绿荧光染色法在胸腔镜肺段切除术中的应用

2021-04-29阮自强詹必成

阮自强,刘 建,詹必成

(安徽医科大学附属安庆医院心胸外科,安徽 安庆 246000)

研究表明,ⅠA 期非小细胞肺癌行解剖性肺段切除可达到和肺叶切除相同的治疗效果,且最大程度的保留患者正常肺组织,减少肺功能损失,提高术后生活质量[1]。相比较肺楔形和肺叶切除手术,肺段手术更为复杂,难度更高,如何术中准确界定段间平面为手术成功的关键。目前临床上使用较多是改良膨胀萎陷法,但其缺点在于段平面呈现耗时较长,在肺气肿和胸腔粘连患者中段平面呈现效果较差。有研究报道,在荧光胸腔镜下通过吲哚菁绿导航技术,可快速、有效、直观显示段间平面[2]。该技术关键在于准确处理靶段动脉,在段间平面有效荧光对比下,完成段间标记。本研究通回顾性分析,对比荧光染色法和改良膨胀萎陷法两组患者围术期资料,探究荧光染色法段间平面界定可行性及优势。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2019 年1 月~2020 年5 月安徽医科大学附属安庆医院66 例行胸腔镜肺段切除术的临床资料,其中男23 例,女43 例,年龄28~77岁,平均年龄(56.30±10.05)岁。入组标准:①直径≤2 cm 周围型肺癌,原位癌或CT 显示结节磨玻璃成分≥50%;②肺功能差、或合并其他重大疾病估计不能耐受肺叶切除的周围型肺癌;③良性结节楔形切除困难者,恶性结节切缘≥2 cm 或≥结节直径。排除标准:①既往吲哚菁绿(ICG)过敏,对碘化物过敏;②肺支气管或纵膈淋巴结有转移者。根据界定段间平面方法不同将其分为对照组(40 例)和实验组(26 例),两组性别、年龄、第1 秒用力呼吸容积及结节大小比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1,研究可比。本研究经本院伦理审查委员会批准,患者均知情同意。

1.2 方法

表1 两组一般资料比较(n,)

表1 两组一般资料比较(n,)

1.2.1 术前准备和操作 所有患者术前行胸部增强CT 扫描,利用机器内置三维后处理软件对肺结节、支气管、肺动脉、肺静脉进行重建,规划手术路径,对于结节小且位置较深,术前在CT 引导下行hookwire 定位,确保术中有效安全切除结节。

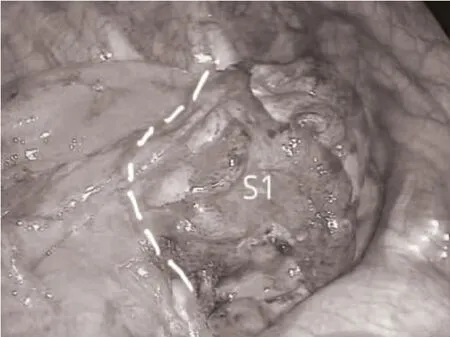

1.2.2 手术方式 所有患者均行静脉复合麻醉,双腔气管插管,切口选择:单孔法:操作孔长约5 cm,位于在腋前线第4~5 肋间。双操作孔孔法:观察孔长1.5cm,位于腋中线第7~8 肋间,主操作孔长3~5 cm,位于在腋前线第4~5 肋间。根据术前三维重建结果,妥善游离靶段动静脉、支气管。实验组:待靶段动脉游离离断后,将荧光胸腔镜改为荧光模式,经外周静脉注射吲哚菁绿2 ml,待吲哚菁绿经过肺动脉到达肺组织,需要切除靶段不显色,其余肺组织显示为蓝紫色(图1),可在胸膜表面形成清晰的段平面,以电凝钩标记段间平面后可以退出荧光模式。对照组:待靶段血管和支气管游离处理后,嘱麻醉医生双肺通气膨胀肺组织,肺完全膨胀后改为健侧单肺通气,一段时间后正常肺组织萎陷呈暗红色,预切除靶段膨胀呈粉红色(图2),用电凝钩完成段间标记。最后肺段的分离沿段间静脉由段门向远端分离,其剩余的肺实质,使用缝合器切开。根据术中快速病理结果指导淋巴结采样方式,若为原位癌,则无需行肺门、纵膈淋巴结采样,若考虑为微浸润癌则行纵膈、肺门、肺内淋巴结采样,若考虑高分化腺癌则行淋巴结清扫术。胸腔注入温水,进行双肺通气试有无漏气。若发现支气管残端漏气需要予以缝合,肺组织少量漏气,创面覆盖奈维网,放置22F 胸引管关胸。

图1 荧光染色术中段间平面

图2 改良膨胀萎陷术中段间平面

1.3 观察指标 比较两组手术时间、术中出血量、段间平面出现时间、段间平面有效对比时间、淋巴结清扫数目、术后置管时间、住院时间及术后并发症发生情况。术中段间平面出现时间:实验组段平面出现时间计时方法:处理完靶段血管和支气管后,打开胸腔镜荧光模式,外周静脉推注ICG 为计时起点,终点为段间出现明显荧光界限;对照组段平面出现时间计时方法:处理完靶段血管和支气管后,双肺通气至肺完全膨胀为计时起点,终点为段间形成明显界限。段间平面有效对比时间:实验组段间平面有效对比时间计时:静脉推注ICG 后段间出现明显荧光界限为计时起点,终点为段间界限荧光开始弥散至模糊;对照组其段间平面长时间存在,术中未计时统计。并发症发生情况:包括持续漏气(>3 d)、痰中带血、肺部感染、胸腔积液等。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0 软件进行统计学分析。计量资料以()表示,比较采用t检验;计数资料以n和(%)表示,比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术完成情况 所有患者均在胸腔镜下顺利完成解剖性肺段切除术,术中无中转开胸,术后30 d内无死亡病例,原发性肺癌患者术后随访,无肿瘤复发、转移。

2.2 两组手术情况比较 实验组手术时间短于对照组,段间平面出现时间早于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组术中出血量、淋巴结清扫数目、术后置管时间、住院时间比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.3 两组术后并发症比较 两组术后持续漏气、痰中带血、肺部感染、胸腔积液等并发症发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

表2 两组手术情况比较()

表2 两组手术情况比较()

表3 两组术后并发症比较[n(%)]

3 讨论

随着低剂量螺旋CT 的普及和应用,越来越多肺结节患者被检出,而部分肺结节需外科手术干预。相比较肺叶切除术,解剖性肺段切除可最大程度保留患者正常肺组织,减少肺功能损失,有助于患者术后恢复,提高生活质量。对于早期非小细胞肺癌,研究表明,行解剖性肺段切除与肺叶切除治疗效果相当[1-3]。相比较楔形切除,解剖性肺段切除可保留与余肺正常解剖形态,可行肺内淋巴结采样及清扫,有助于肿瘤精准分期,减少术后复发率[4]。精准肺段切除其难点在于段间平面的清楚有效呈现。目前临床上较为常用的是改良膨胀萎陷法。该方法操作简单有效,但其段平面呈现耗时较长,对于老年肺气肿及胸腔粘连病人该方法对段平面的显示效果较差。其次膨胀萎陷法其膨胀的肺组织减少了术中操作空间,增加了术者操作难度[5,6]。

2009 年国外报道了一项新的技术[7],用近红外成像系统与静脉注射ICG 结合来显示段间平面。其原理为准确离断靶段动脉后,静脉推注ICG25 mg,入血的ICG 与血浆蛋白结合后暴露在750~810 nm光源下,其发出840 nm 峰值荧光被红外成像系统捕获显影成像。在之前的研究中,用于肺段切除中ICG 剂量在0.25~5 mg/kg,由ICG 引起的严重并发症发生率为0.05%[8],现相关学者认为低剂量ICG 可减少ICG 引起的过敏反应的发生率,且能充分识别段间平面。研究表明[9],静脉推注5 mgICG,其靶段界限的识别率为90%,足以完成段间平面识别和标记。本研究采用低剂量ICG 单次取2 ml 注入外周静脉,实验组所有患者段间平面荧光显示清晰,段平面有效持续时间为(63.38±7.97)s,术中可完成段间平面标记。由于荧光法和膨胀萎陷法在段间平面界定中依据原理不同,两者段间平面显示时间存在差异,相关文献报道通过吲哚菁绿荧光染色界定段间平面,其段平面出现时间约为10~20 s,而通过改良膨胀萎陷法其段平面出现时间约为1008 s,且两组手术时间也存在明显差异[10,12]。本研究中,实验组段间平面首次显示时间为(10.62±1.88)s,对照组段间平面显示时间为(953.58±295.20)s,且两组手术时间也存在差异,实验组短于对照组,说明实验组缩短了手术时长,而手术时间的缩短可减少术中麻醉时间,从而有效降低麻醉不良反应,有利于患者术后恢复。

本研究发现,吲哚菁绿荧光染色法在段间平面界定中也有其不足之处:①吲哚菁绿反染法其荧光只能在段间脏层胸膜上显影,而段间交界实质部分无法做到显影。有研究表明在靶段残端支气管内注入ICG,通过吲哚菁绿导航的方式可有效识别实质部分段间平面,但其操作复杂,对术者要求较高,开展难度大。目前对于肺段间交界部分的处理主要通过锐性分离方式进行分离,以段间静脉及脏层胸膜标记线为指引,进行充分的适形裁剪,并结合直线切割闭合器切除靶段[13],该方法简单易行,且有效防止术后肺漏气。②吲哚菁绿反染法其段间有效识别荧光持续时间相对较短,术中需快速完成标记,对术者操作熟练程度要求较高。

综上所述,通过吲哚菁绿荧光导航能有效界定段间平面,且段平面出现较快,可缩短手术时间。另外,该法段平面呈现受肺功能影响较小,应用范围更广,安全性较高。