大泷六线鱼T型标志牌标志技术研究

2021-04-29刘云凌张树东菅玉霞高凤祥胡发文

李 莉,刘云凌,张树东,王 雪,菅玉霞,高凤祥,潘 雷,郭 文,胡发文*

(1.山东省海洋生物研究院,青岛市海洋生物种质资源挖掘与利用工程实验室,青岛市浅海底栖渔业增殖重点实验室,山东 青岛 266104;2.青岛市即墨区海洋发展服务中心,山东 青岛 266200;3.日照市水产集团总公司,山东 日照 276800)

大泷六线鱼(Hexagrammosotakii)隶属于鲉形目(Scorpaeniformes)、六线鱼科(Hexagrammidate)、六线鱼属(Hexagrammos),又名欧氏六线鱼,主要分布于我国山东和辽宁近海多岩礁海区,也见于朝鲜、日本和俄罗斯远东诸海,是我国北方重要的海水经济鱼类[1-2]。海洋水质的优劣,直接影响水产品的品质,加之大多数渔民对船舶水污染物造成海洋环境污染的危害性认识不够,造成了海洋生态环境污染严重[3]。近年来,随着近海渔业资源的过度开发利用,氮磷污染负荷和工厂化能耗等[4],大泷六线鱼的渔获量逐年降低,自然资源量锐减,渔业资源亟待修复。

在大泷六线鱼资源严重衰退的形势下,科学规范地开展增殖放流是恢复其自然资源、改善生态环境、促进渔民增收的有效措施。2012年,大泷六线鱼全人工繁育技术获得成功,以人工育苗技术为支撑,山东省开展了大规模大泷六线鱼增殖放流工作,取得了一定的成效。但重规模、轻评估导致了增殖放流效果没有得到有效体现,开发并选取适宜大泷六线鱼增殖放流的苗种和标志牌规格对科学评估增殖放流效果具有重要意义。

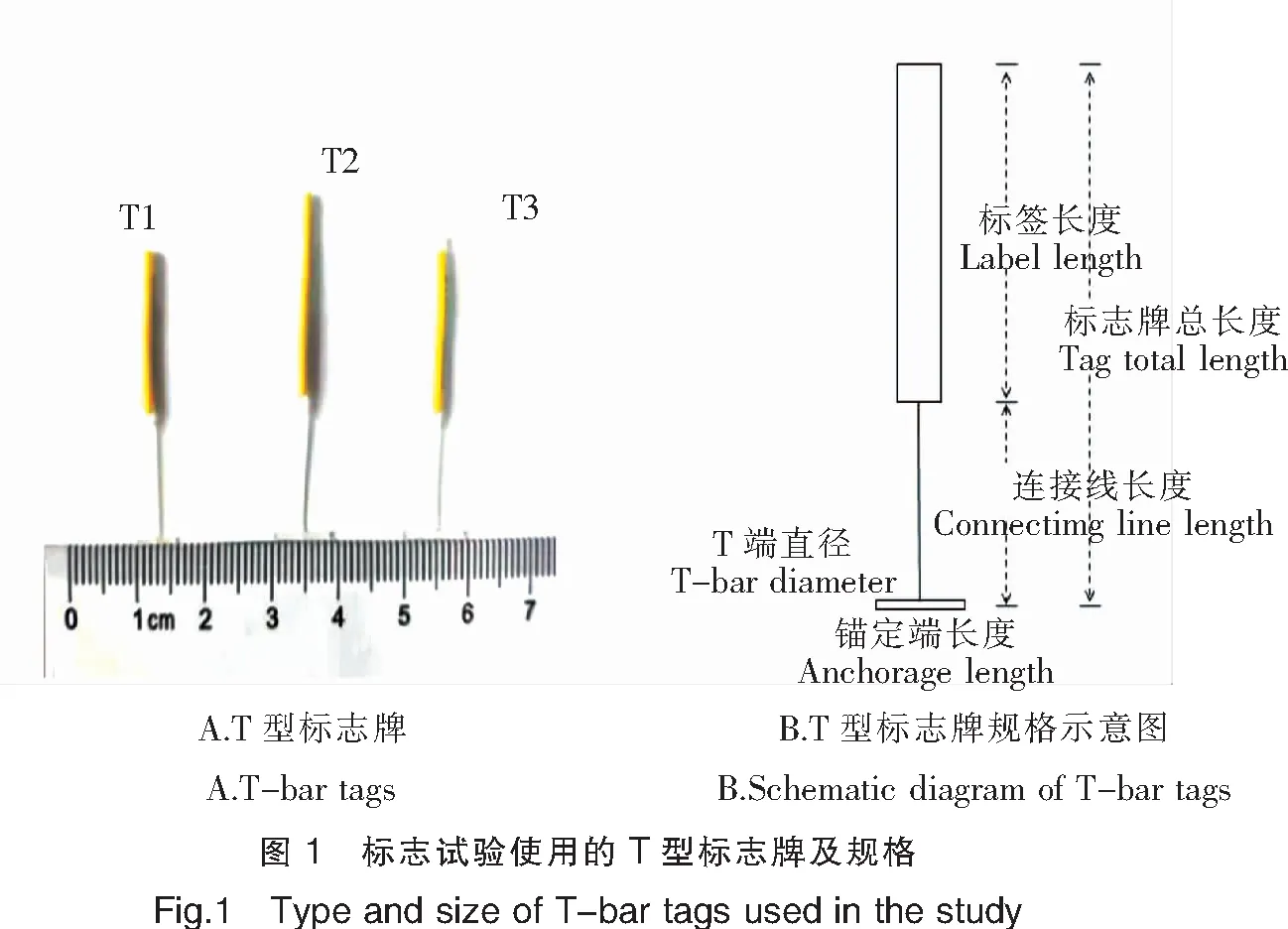

标志放流技术是修复渔业资源、研究鱼类洄游和鱼类资源的方法,在鱼类资源养护、增殖效果评估中具有重要作用,是研究鱼类生活史及其资源时空分布格局的有效手段[5-8]。选择适合的标志技术应综合考虑两方面因素:标志成本、标志对个体存活生长的影响和标志持久度,两者均是评价标志技术是否合适的重要指标。常用的标志技术主要分为体外标志法和体内标志法,其中T型标志牌标志法应用较为广泛,具有易操作、性价比高、标志保持率高、易于识别等优点,适合长时间的标志追踪研究,目前其仍是鱼类批量标志放流的主要方法之一[9-10]。国外开展了较多海水鱼类的体外挂牌标志放流技术研究,包括金头鲷(Sparusaurata)[11]、鲑鱼(Salmosalar)[12]等。我国标志放流技术研究集中于虾蟹类和鱼类,包括中华绒螯蟹(Eriocheirsinensis)[13]、大黄鱼(Pseudosciaenacrocea)[14]、真鲷(Pagrosomusmajor)[15]、鱼免鱼(Miichthysmiiuy)[16]、牙鲆(Paralichthysolivaceus)[17]、黑鲷(Sparusmacrocephalus)[18]、半滑舌鳎(Cynoglossussemilaevis)[19]等,主要使用的是体外挂牌标志法、化学物质标志法和剪鳍法。国内海水鱼类的标志技术取得了一定的进展,但尚未见有关大泷六线鱼标志技术的报道。本文研究了3种不同规格的T型标志牌(T1、T2、T3)对3种规格大泷六线鱼的标志效果,筛选最适宜进行增殖放流的大泷六线鱼规格的T型标志牌,提出T型标志牌操作建议,旨在为大泷六线鱼追踪调查和增殖放流效果评估提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2017年3—5月在山东省海洋生物研究院中试基地进行。试验所用大泷六线鱼购自青岛鲁海水产技术发展公司。挑选体色正常、健康活泼、摄食良好的大泷六线鱼在室内水泥池中流水暂养7 d,采用砂滤海水流水养殖,水温(15.0±0.5)℃,盐度31,pH 7.9~8.1,投喂海水鱼专用配合饲料。选用3种规格的大泷六线鱼用于试验,分别为A1[全长(5.12±0.30)cm、体重(1.90±0.47)g]、A2[全长(8.26±0.60)cm、体重(5.27±0.54)g]、A3[全长(11.05±1.10)cm、体重(12.05±0.44)g]。试验开始前禁食24 h。

1.2 试验方法

T型标志牌及标志枪购自青岛海星仪器有限公司,标志牌为聚乙烯材质,安全无毒。标志牌分为3种规格,记为T1、T2、T3(表1、图1),其中平均全长5 cm的大泷六线鱼仅以T1标志牌标志,8 cm和11 cm大泷六线鱼均分别以3种规格标志牌标志。共设置7个试验组(A1-T1、A2-T1、A2-T2、A2-T3、A3-T1、A3-T2、A3-T3)和3个对照组(A1-C、A2-C、A3-C),每组3个重复,每个重复200尾鱼。试验用鱼先在25 m3的水泥池中暂养3 d后,再用于试验。

表1 试验用T型标志牌的规格

1.2.1 试验用品消毒

在试验开始前,将标志枪枪头及T型标志牌用75%酒精浸泡5 min消毒。

1.2.2 麻醉

在进行标志操作之前,所有试验鱼用丁香酚(丁香酚∶酒精=1∶9,配比混合后溶于海水)进行麻醉,麻醉剂浓度的选择标准为鱼体入麻时间快、恢复时间短、无不良副作用。参照胡发文等[20]的方法,试验鱼用50 mg/L丁香酚进行麻醉处理。

1.2.3 标志操作

以专用的标志枪进行标志操作。具体操作步骤为:戴上乳胶手套,随机选取处于麻醉状态的试验鱼,左手轻压鱼体,右手持标志枪,标志枪与鱼体呈45°~60°角,将枪头自鳞下间隙插入鱼背鳍基部下方肌肉最厚的部位,快速按压扳机将标志牌锚定端打入鱼体,切忌将标志枪头穿透鱼体(图2)。用手指轻压标志部位,快速抽出标志枪。

1.2.4 消毒

标志后将标志鱼放入5 mg/L土霉素的海水溶液中药浴30 min进行消毒处理,防止伤口感染,消毒过程中持续充氧。

1.2.5 标志鱼存活率和脱标率试验

标志完成后,将各试验组和对照组的鱼分别置于5 m3的小型水泥池中养殖15 d后,随机从各组中捞取50尾测量全长和体重,开始生长试验。期间观察标志鱼的行为状态,统计存活率和脱标率情况,养殖管理同1.1。

1.2.6 标志鱼的生长试验

经工厂化养殖60 d后,各组再次随机捞取50尾测量各组的全长和体重,以评估标志后生长情况。为减少误差,标志操作和数据测定分析均由2名固定的专业人员完成。

1.3 数据分析

试验数据均表示为每个试验组3个重复的平均值。存活率、脱标率和生长试验结果用平均值±标准差(Mean±SD)表示。采用SPSS 19.0软件对全长、体重和存活率进行单因素方差分析(One-way ANOVA),P<0.05为差异显著,反之不显著。

2 结果

2.1 标志大泷六线鱼暂养存活率和脱标率

标志大泷六线鱼麻醉和标志操作过程中均未出现死亡现象。在进行T型挂牌标志后的初期,标志鱼一般不游动、不摄食,只有少数鱼游泳时身体会向有标志的一侧倾斜,对外界刺激的敏感度降低。三个对照组(A1-C、A2-C、A3-C)均无死亡,存活率为100%。平均全长5 cm的大泷六线鱼脱标率高达80.83%,存活率低至10.50%,在标志后的几小时内就有死亡,标志后的2~5 d内大量死亡。平均全长8 cm的大泷六线鱼,T1标志的脱标率较低,仅为4.83%,存活率达到97.17%,部分试验鱼2 d后游泳行为正常且开始摄食,4 d后大部分试验鱼摄食逐渐正常;T2标志的试验鱼,存活率为87.33%,脱标率为15.33%,5 d后其行为和摄食开始恢复正常;T3标志的存活率为61.33%,脱标率达到31.50%,在标志后第2天开始有试验鱼死亡,9 d后无继续死亡,8 d后摄食正常;三种标志牌标志的A2规格的大泷六线鱼存活率与对照组相比差异显著(P<0.05)。平均全长11 cm的大泷六线鱼,T1和T2标志的存活率分别为100%和95.83%,脱标率分别为2.00%和5.67%,1 d后部分鱼苗开始摄食,3 d后摄食正常;T3标志的试验鱼存活率为76.83%,脱标率为24.67%,在4 d后开始摄食,7 d后全部摄食正常;A3-T1存活率与对照组相比无显著差异(P>0.05),A3-T2和A3-T3存活率与对照组相比差异显著(P<0.05)。在暂养过程中,各试验组标志鱼均有不同程度的伤口溃烂情况,及时在养殖池中加入20 mg/L高锰酸钾消毒,并勤换水,症状稍轻的标志鱼3 d左右伤口溃烂情况好转,其余标志鱼在6 d后伤口炎症好转并愈合。

表2 不同规格大泷六线鱼以不同规格T型标志牌标志后15 d的存活率和脱标率

2.2 标志大泷六线鱼苗种的生长情况

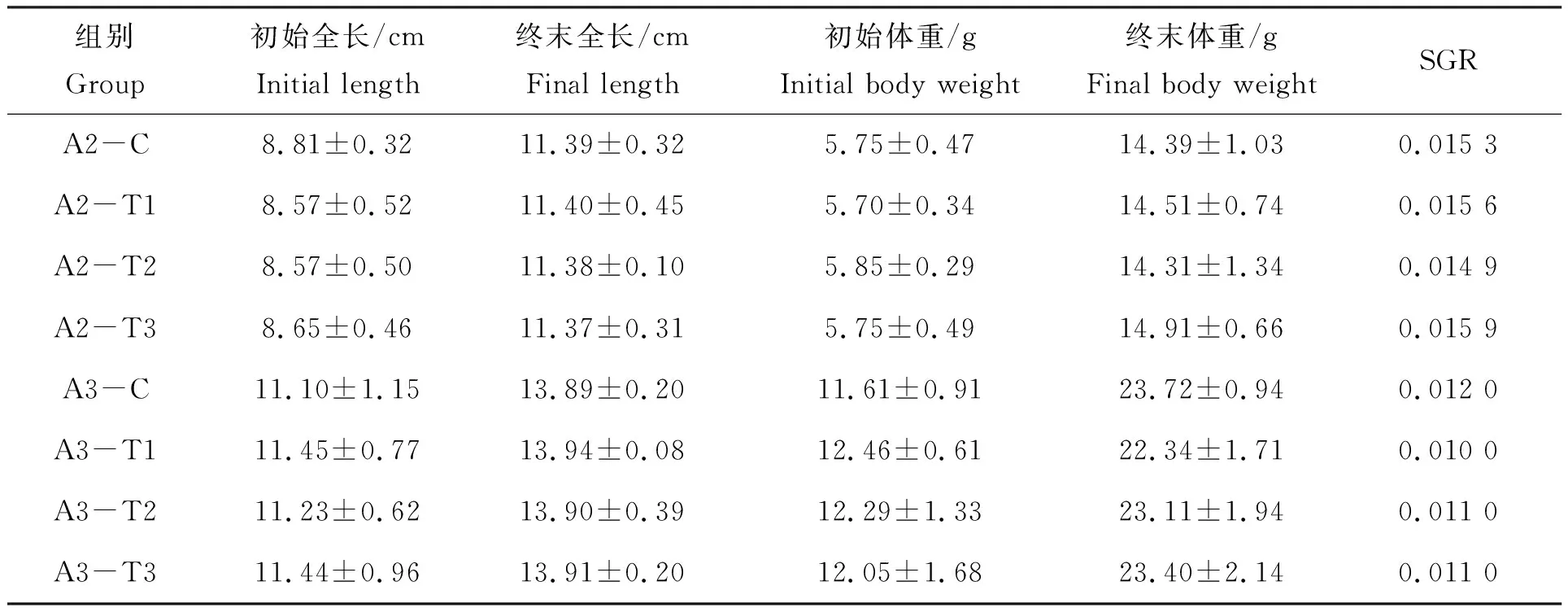

标志鱼经过60 d养殖后,统计试验鱼的全长和体重数据。平均全长5 cm(A1)的大泷六线鱼由于规格较小,标志后存活率仅为13.00%,所以没有进行生长试验。方差分析结果显示,不同规格标志牌标志对鱼的生长无显著影响。从表3可以看出,试验开始时,各组大泷六线鱼的全长和体重均无显著差异(P>0.05),试验结束时,各组与对照组的全长和体重及特定生长率也均无显著差异(P>0.05),表明标志效果良好。

表3 大泷六线鱼养殖60 d后生长情况对比

2.3 大泷六线鱼标志放流试验

2017年6月在烟台近海进行了大泷六线鱼规模化放流试验,放流大泷六线鱼25×104尾,其中利用T1标志牌标志放流平均全长8 cm的大泷六线鱼1×104尾。

放流前,使用T1标志牌对大泷六线鱼进行标志后在室内养殖池中流水养殖7 d,再出池打包装船放入大海。出池时,统计大泷六线鱼死亡数和脱标数,结果显示存活率为99.80%,脱标率为0.70%,表明标志效果较好。

3 讨论

3.1 标志对正常生理的影响及其与脱标率和存活率的关系

标志方法适合与否主要看存活率和脱标率这两个重要指标,理想的标志方法应尽量不影响鱼的正常生理活动和生长发育。从本研究生长试验情况来看,标志鱼与对照组生长无显著差异(P>0.05),这与大多数鱼类标志试验的结果[21-22]一致。有部分研究发现,标志会对鱼的生长产生负面的影响,Rikardsen等发现标志操作后,北极红点鲑(Salvelinusalpinus)有生长抑制的现象[23];王茂元等发现鲢鱼(Hypophthalmichthysmolitrix)在标志后,其生长与对照组差异显著[24]。这也说明标志对鱼体生长的影响因鱼种而异。标志后的一段时间内部分鱼苗有不摄食的现象,这与鲢[24]和青石斑鱼(Epinephelusawoara)[25]的情况相似,推测可能是麻醉和标志操作过程的影响,一般标志后将鱼苗放入养殖池适应一段时间后便可恢复正常。

T型标志牌的锚定端长度、连接线长度和T端直径等直接影响标志牌的重量,进而影响到挂牌标志的效果。研究发现T型标志牌的连接线长度过短可能会导致较高的脱标率[26],过长则会额外增加标志牌的重量,并且会增大标志鱼在水中游泳时的阻力。因此,要综合考虑以上因素来确定所需T型标志牌的规格。从脱标率、存活率和试验鱼的游泳、摄食和炎症情况来看,平均全长5 cm及以下的大泷六线鱼不适合采用T型标志牌标志,即使使用规格最小的T1标志牌进行标志,鱼苗也有较高的死亡率;平均全长8 cm的大泷六线鱼适宜用T1标志牌标志;平均全长11 cm的大泷六线鱼适宜用T1和T2标志牌标志。从本试验的研究结果来看,直径较大和锚定端长度较长的标志牌会对标志鱼的体表造成较大的创伤,从而导致伤口发炎,出现较高的死亡率。T1标志牌对鱼体锚定部位的创伤较小,标志后5~7 d伤口基本愈合,标志鱼的脱标率与死亡率都较低,标志效果较好。

由此可见,在本试验条件下,平均全长5 cm及以下的大泷六线鱼不适合以标志牌标志进行放流,平均全长8 cm的大泷六线鱼,可以使用T1标志牌标志,平均全长11 cm的大泷六线鱼可使用T1和T2标志牌标志。

3.2 其他影响标志存活率和脱标率的因素

在对试验鱼进行标志时,为了避免对试验鱼造成创伤,一般会先对试验鱼进行麻醉,目前,丁香酚和MS-222被认为是最安全有效的麻醉药物[27-28],被广泛应用于鱼类催产、运输、标志放流等渔业生产和研究中[29]。使用麻醉剂能使鱼保持镇静,减少因应激引起的创伤,提高存活率[30]。若麻醉剂的剂量过大或麻醉时间过长,会导致鱼类死亡,所以一次麻醉的鱼类数量不宜过多[31]。大泷六线鱼应激反应强烈,若苗种不经过麻醉而直接进行标志操作,标志鱼剧烈挣扎,极易对标志鱼造成机械损伤,从而导致苗种标志后死亡,因此,有必要使用适量麻醉剂对其麻醉后进行标志操作。

标志操作会对体表造成创伤,选择鱼体背部肌肉较厚的位置进行操作,这个部位远离中枢神经和血液循环系统,对标志鱼的影响较小。将标志枪与鱼体呈45°~60°角斜插入背部进行标志,可使标志牌向整个鱼体斜后方倾斜,减少鱼体在水中游泳时的阻力。在对鲑鱼(Salmosalar)进行标志研究时,标志操作过程如果操作不当,或者标志后标志鱼不进行暂养就放入野生环境,会造成标志鱼标志部位伤口溃烂,导致死亡或生长抑制[32]。因此,在标志操作前,应对标志枪和T型标志牌进行消毒处理,并对标志鱼进行消毒处理,在标志后暂养7 d再进行放流,标志鱼的创口可在较短时间愈合,提高标志放流成功率。

3.3 适宜标志苗种规格的选择

挂牌标志一般用于体长15 cm以上的鱼[33]。但大泷六线鱼的放流规格一般为5~8 cm,在本研究中,平均全长8 cm的大泷六线鱼适宜用T1规格的标志牌标志,存活率达到98.00%,脱标率4.00%。但是对于不同种类和不同规格的鱼种,应选用合适的T型标志牌,标志牌过大会对标志鱼的游泳和摄食行为产生影响,标志牌过小会导致较高的脱标率。因此,建议在往后的大泷六线鱼标志放流时,选择平均全长8 cm及以上的鱼种为宜。

4 建议

鉴于本文研究结果,结合以往资料,建议:1)停食:标志操作前待标志鱼停食24 h;2)消毒:标志枪枪头和T型标志牌使用前用75%酒精浸泡消毒5 min;3)麻醉操作:选用50 mg/L丁香酚溶液进行麻醉,待鱼体失去平衡、腹部向上翻转时迅速进行标志;4)标志操作:标志枪与鱼体呈45°~60°角,将枪头斜插入鱼体背部肌肉最厚处,迅速按下扳机将标志牌打入鱼体内部后按压抽出标志枪;5)鱼体消毒:标志完成后,将标志鱼放入5 mg/L土霉素的海水溶液中药浴消毒30 min;6)标志后暂养:消毒后的标志鱼暂养5~7 d后再放流。