KPI无用,还是错用

2021-04-28龚俊峰

龚俊峰

近些年,随着OKR、三支柱、阿米巴经营等管理工具受到越来越多人的追捧, KPI的关注度和认可度正在逐步降低。但是,不管这些新的方法或工具多么先进,它们都不可能适用于所有环境,新工具、新观念与旧工具、旧方法之间的关系也不是简单的替代关系,而是要互补共生。而对KPI来说,它的影响也终会贯穿在这些管理工具和思想中。

任何管理工具和思想的引入都不可能一蹴而就,或多或少会受到来自内部或外部的阻力,而影响更大的是内在阻力,这种阻碍可能是无意识的,或者仅仅由于管理者对这些管理工具的片面认知而导致。KPI在中国落地扎根的过程也不能例外。

“KPI无用”的两个原因

关键绩效指标管理法(Key Performance Indicators,以下简称KPI),诞生于西方管理界,而国内很多中高级管理者都是业务出身,没有对其进行过系统性的学习,这就增加了内在因素对绩效管理结果影响的不确定性,最大的表现就是管理者对工具认知不全、执行不坚、顾此失彼,最终为工具所累。归结起来,造成“KPI无用”假象的原因主要有两个:

●传递经营压力过度

从结果上看,过度传递经营压力是造成“KPI无用论”最主要的原因。在生活中,我们很容易就能找到一些热点新闻或知名企业的案例来印证这个观点。

前不久,我在网上看到这样一条新闻:武汉某楼盘的业主在收房時发现,厨房墙面的瓷砖竟然是用双面胶贴上去的,手指一抠就整块掉落。后来,该项目的一名工作人员介绍,墙砖本来是用水泥贴的,但是随后便发生脱落,迫于收房的压力,施工单位只好用双面胶临时将瓷砖粘上去。

从这名工作人员的介绍中,我们至少可以发现两个问题,第一是收房的压力很大,第二是水泥贴的墙砖不久竟然掉落。从管理角度来看,第一个问题的出现是为了完成时间类KPI,第二个问题则是为了降低成本而使用了不合格的水泥或水泥使用量不够,这属于成本类KPI。为了完成两个“关键指标”,施工人员不得不脑洞大开“搞创新”。

像这种过度传递经营压力的案例还有很多,比如我们都很熟悉的《绩效主义毁了索尼》,因为要考核业绩,几乎所有人都提出容易实现的低目标,索尼精神的核心(挑战精神)消失了,公司内追求眼前利益的风气蔓延。这样一来,短期内难见效益的工作,比如产品质量检验以及老化处理工序都受到轻视。

●传递经营压力不足

KPI传递的经营压力不足,是很多早期实施绩效管理的公司都会犯的错误。

造成传递经营压力不足的主要场景有两个,第一种场景是很多企业在实施绩效管理的时候,原本是为了鼓励多劳多得,可一到执行的时候,却发现没有内容可考核。老板希望中高管自己提出有挑战性的目标,而中高管却抱怨老板没有给大家一个明确的战略规划。在这种信息不对称的情况下,绩效管理最终变成了一场考核指标的博弈。

第二种场景是老板虽然对绩效管理完全放权,但却没有给绩效管理部门提供足够的、实质性的支持,这种情况可能会导致管理部门的考核内容仅仅是一些常规性工作,或者绩效结果轮流坐庄、各类绩效评价误差层出不穷等状况频出,最后使绩效管理流于形式。

基于上述场景的KPI并没有为公司经营带来驱动,因此也不能算是真正意义上的KPI。

企业要保证绩效管理对组织绩效产生积极的推动作用,就必须从环境(高层领导支持)、工具(如何承接战略)、组织(架构、流程、制度、执行者的知识和技能)、动机(激励导向)四个层面对结果进行管理。在第二种场景中,绩效管理部门可以从提升组织层面的准备度入手,例如对绩效管理流程和制度的应用,对经理人绩效管理认知的塑造,对经理人绩效管理技能的提升,对组织架构和核心业务流程的优化,对任职资格体系的搭建等,都可以帮助企业在内部营造出良好的绩效文化氛围。

KPI无用还是用错

索尼公司的案例是被KPI束缚住手脚的真实案例,其本质是企业过于追求短期利益而忽视了长期发展。案例虽然时间比较久远,但是现在仍有很多企业在犯同样的错误。那么,我们如何才能避免用错KPI?

●不做工具的奴隶

在这个问题上,华为的观念值得我们借鉴。华为提出了“一定利润水平上的成长最大化”,将高于8%的利润全部拿出来打造核心竞争力。按照华为这一思路,企业在利润率保持不变的情况下,要想获得更多的收益就必须做大市场,要做大市场就要获得更多的客户,而要获得更多的客户就必须打造自己的差异化竞争力,向客户交付高品质的商品或服务,要打造差异化竞争力就必须持续地投入研发,保证新技术的开发和储备……华为的这种做法很好地兼顾了企业的长期发展和短期利润的平衡。他们是真正的工具运用者,而不是工具的奴隶。

●价值观导向

不可否认,企业必须以正现金流、利润、人均效应增长等作为考核项目,其基础是完成销售任务。但销售目标的达成需要目标、价值观导向、策略驱动因子、策略执行等多方面的协同,而价值观导向又在其中起到决定性的作用。

稻盛和夫在《活法》中引入著名的成功方程式:成功=天赋×努力×价值观。其中天赋和努力都是1到10分,但是价值观的分数却是-10到10分。天赋不足可以用努力弥补,但是价值观若为负数,天赋再高,结果也会远离最初的设想。

稻盛和夫成功方程式中的价值观,就是指企业共同的行为准则。统一的价值观导向可以让企业内所有人都明确什么是应该做的,什么是一定不能做的。有了这个统一的价值观导向,即使员工在短期内面临着巨大的工作压力,他们也会知道要在不触犯价值观导向的基础上,付出更多的努力来达成经营目标;有了这个统一的价值观导向,也就不会出现销售人员和骗子公司合谋,施工方用双面胶贴墙砖这种不良现象的发生了。

●策略驱动因子

选择了正确的价值观导向之后,我们还要考虑策略的驱动因子。策略驱动因子反映的是关键价值链的有效性。

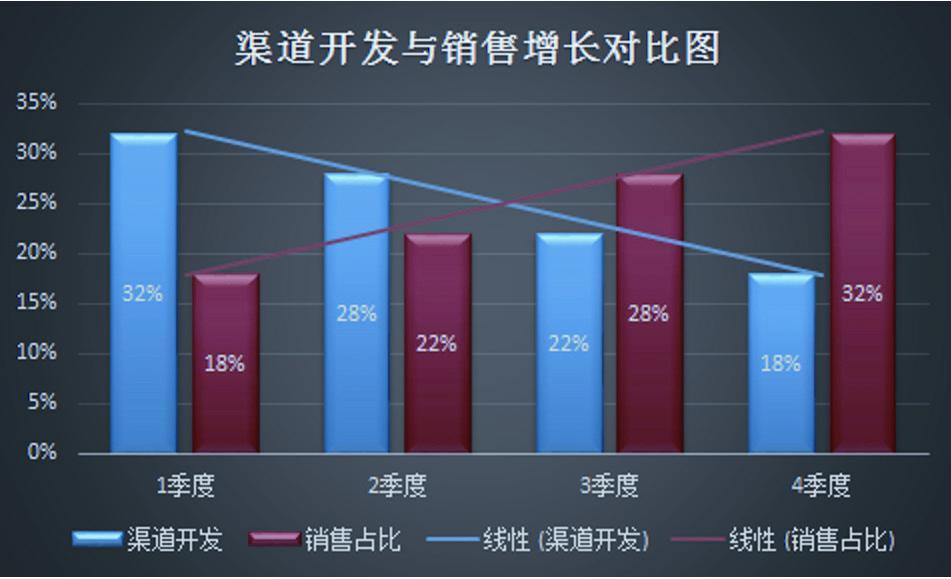

假设我们新成立一个公司,公司产品是通过加盟店向终端客户进行销售。要想完成公司的销售目标,我们首先要做的是开发加盟店(渠道开发)。于是我们能够得到两个基本变量,即销售额和渠道开发。一般情况下,这两个指标在各个季度的考核应该设置成一定的比例(見图1)。

图1 渠道开发与销售增长对比

从图1中可以看出,渠道开发的完成比例是递减的,销售额度的完成比例是递增的。如果我们要实现全年销售的增量目标,上半年的渠道开发完成占比应该更多一些。也就是说,渠道开发是销售达成的驱动因子,要想做大增量,不仅要释放原有渠道的潜力,还要增加新渠道的开发投入。只有开发更多新的优质渠道,企业才能实现长久的发展,利润报表才会实现持续的增长。当然,在管理过程中,我们还要对固定成本、变动成本、投入产出比等因素进行分析,这些也是不可忽视的因素。

除此之外,影响销售的因素还有很多。以传统的零售行业为例,影响最终销售的因素包括店面客流量、成交比率、客单价、重复购买次数、新客户开发数、老客户重购率、转介绍率、新店开发数、A类店占比、新店存活率、新品销售占比等等。如果业务模式比较简单,我们就可以运用关键价值链法进行业务管理。例如:

门店销售额=店面客流量×成交比率×客单价×重复购买次数

那么,要想提高销售额,我们只需从提升店面客流量(选址、广告投放)、成交比率(促销、销售人员胜任力)、客单价(售价变动影响分析模型)和重复购买次数(客户体验、客户黏性、产品升级)上做文章就可以了。如果业务模式比较复杂,我们就要运用平衡计分卡对战略进行管理,通过对战略地图中若干关键流程和节点进行管控,做到财务指标和非财务指标、结果指标和过程指标、长期指标和短期指标等多方面的平衡,进而实现组织目标。

以终为始用对KPI

综观近些年来KPI与其他管理工具及思想的“恩怨情仇”,笔者认为,大家对KPI最大的认知误区就在于,明知道企业的目标是在追求利润最大化的同时兼顾企业未来的发展,可在实施过程中往往还是会不自觉地偏向短期利益最大化,忽略长期目标。如果没有实现管理目的,管理者就会在进行业绩复盘时习惯性地将锅甩给KPI,认为是KPI设置的目标不科学,或者所有工作都围绕这个目标开展,限制了员工的创造性和经营意识,最终导致员工行为和企业需求发生了偏移。

但是,这种认知是片面的。管理学大师史蒂芬·柯维在《高效能人士的七个习惯》这本书里推荐的第二个习惯便是“以终为始”,即在着手做一件事前,先在脑海里酝酿,认清方向,然后再进行实质性的创造。这样不但可以对目前所处的状况了解得更透彻,在追求目标的过程中也不至于误入歧途、白费工夫。

KPI是企业管理成效的衡量标准,没有KPI,就像行军打仗时没有指挥官一样,士兵虽然在“冲锋”,但可能因为目标不一致而变成散兵游勇。有了KPI,才具备了“以终为始”的条件。

要做到“以终为始”,企业需要制定清晰的中长期战略规划,并为战略实施搭配相应的激励措施。需要注意的是,这些激励措施不能只考虑对短期收益的激励,更要制定对长期目标的激励措施。同时,企业在指标选择上也要兼顾短期业绩指标和未来发展指标的平衡,从战略规划和激励导向两方面,发挥人力资源的牵引、约束、激励作用,进而削减甚至消除这种误区对管理带来的不利影响。

总之,KPI不是背锅侠,我们要做真正的工具运用者,而不是工具的奴隶。

作者 西藏诺迪康药业股份有限公司绩效经理