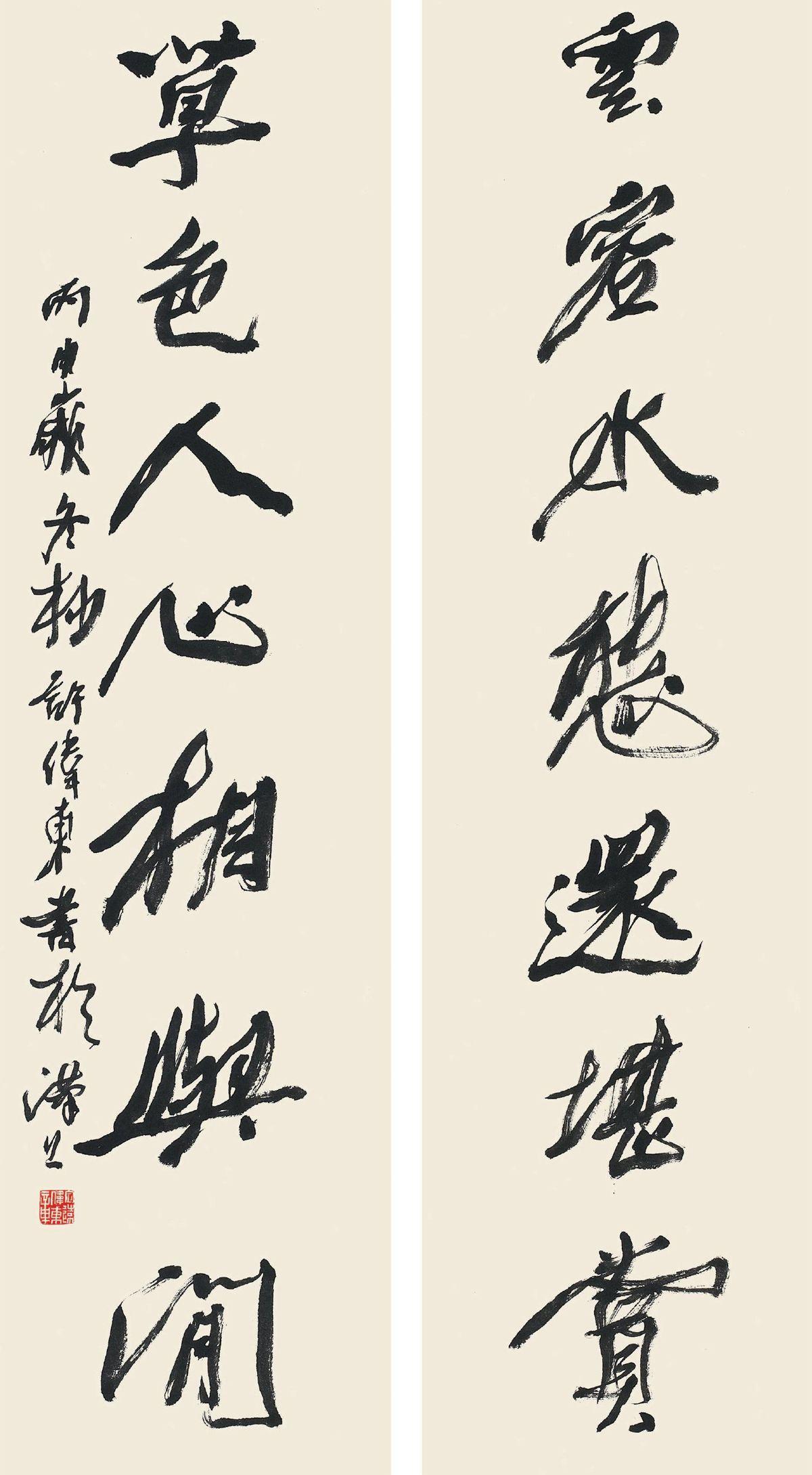

我写书房联

2021-04-28许伟东

许伟东

许伟东,曾先后毕业于中央美术学院中国画学院书法专业和福建师范大学文学院文艺学专业,师从著名学者南帆。著有《东坡题跋(注释)》《书法五十

家—二十世纪书家回眸》《中国榜书通论》(合著)等,并发表核心期刊论文十余篇,论文入编《中国当代书法论文选》(1949—2008)。曾获中国文艺评论奖、湖北书法黄鹤奖、黄宾虹美术奖等。主要从事书法创作、书法史论研究和教学。现为湖北美术学院教授、文艺学博士、中国书法家协会会员、友声书社社员、中国标准草书学会会员等。

读书人都需要一间小小的书房,有桌、有椅、有书籍,将喧嚣的尘世搁置于外,即可安顿身心。书房中再有书画悬挂,则锦上添花。

挂书画,很多人选择书房联。书房联如果是自撰自书,主人当然更加得意。但是,在现代社会的分工体制下,大部分书法家并不具备撰句才能。愚钝如我,每每为平仄音韵所困,视诗词楹联写作为畏途,只能以书写前人联句为乐。与文学相比,书法不一定总是处在鄙视链的下端,有时书法会帮助文学增光添彩。最著名的例子是长联“沧海日、赤城霞、峨眉雪、巫峡云、洞庭月、彭蠡烟、潇湘雨、广陵涛、庐山瀑布,合宇宙奇观绘吾斋壁;少陵诗、摩诘画、左传文、马迁史、薛涛笺、右军帖、南华经、相如赋、屈子离骚,收古今绝艺置我山窗”。它大量使用三言句式,意象繁密,排比铺陈,气势非凡,上联描绘自然奇观,下联罗列人文伟绩,表达一种天下美好尽入囊中的无限快慰。它的撰写者是明代李东阳,它的书写者有清代邓石如。后代读者经常忽略李东阳、铭记邓石如,通常将它归入后者名下。这并不完全源于接受者的一知半解,实在是邓石如所书对联的视觉传播力要远远大于其文字文本的缘故。如果没有邓石如所书对联图像的广远传播,这副对联能否不胫而走尚未可知。所以,书法家如果不善诗文,不必勉强拼凑、附庸风雅,与其献丑,莫如藏拙。

书写前人现成的对联,也面临复杂的选择。在绝大多数时间,文人的书房是面向自我的;在少数时刻,书房是面向师友的。三两知交,晤对一室,畅言古今,是文人生活中的清欢。书房只有在极为偶然的情况下才是面向公众的,例如著名文人去世后其书房被开辟为纪念场所。所以我们在选择对联文句时,主要应该倾向于面向自我和小众的内容。吟咏读书之乐、抒发文人情怀、楬橥思想之光、澡雪人生操守的句子,最适合书房这样的特定场合。

前人所传下的对联中,有的直接截取于经典诗词,如“赋料扬雄敌,诗看子建亲”(杜甫)、“欲穷千里目,更上一层楼”(王之涣),有的化用了经典文章,如“根深则果茂,源远而流长”(魏征《谏十思疏》)、“室雅何须大,花香不在多”(刘禹锡《陋室铭》),更多的则是明清以来大小文人苦心孤诣的创造。其中适合书房之用的可谓数不胜数,恢宏者如“荡思八荒,游神万古”,自豪者如“五车诗胆,八斗才雄”,倔强者如“独持偏见,一意孤行”,潇洒者如“江山入画,意气凌云”, 朴素者如“略翻书数则,便不愧三餐”,直白者如“要求真学问,莫做假文章”,铿锵者如“天地入胸臆,文章生风雷”,超逸者如“小楼容我静,大地任人忙”,跌宕者如“铁石梅花气概,山川香草风流”,老于世故者如“静坐常思己过,闲谈莫论人非”,奋发有为者如“愿乘风破万里浪,甘面壁读十年书”,生机盎然者如“一窗佳景王维画,四壁青山杜甫诗”,欣于所遇者如“得好友来如对月,有奇书读胜看花”,都让人过目难忘,反复书写而无厌。如果我们相信人类的创造力永无止境,那么就可以断定,在数不胜数的名联之后,后来者仍然会不断创造出更高水平的对联。

生动、雅致、深刻的追求总是无限的,因而我们对这个维度的追求不必过于苛刻。但是对于那些内容不适、对象不当的书房联,我们应该将它们过滤出笔端。有的书房联只能写赠他人,一般不宜自用,如“交满四海乐道人善,胸罗万卷不矜其才”;或有些对联所言睥睨一切,如石达开所撰“磨砺以须,问天下头颅有几?及锋而试,看老夫手段如何”,陈大纲所撰“四面江山归眼底,万家忧乐到心头”。这些书房联虽然让人拍案叫绝,却并不适合于普通文人书房;也有的对联流传甚广,如“竹宜著雨松宜雪,花可参禅酒可仙”,初读雅致风流,细读之下却嫌意象杂沓,目不暇接,不免村俗之气。

我曾经利用寒暑假的长时段集中地、大量地书写书房联。就像游戏玩家希望花样翻新一样,作为书法家,我总想翻新出不同的风格。我通过变换毛笔、纸张、尺幅、书体来增加变化,尽管如此,所得风格式样仍然是有限的。每一具体书法家的风格总是有限的,不过,懒惰者和勤奋者、墨守成规者和锐意出新者还是粲然有别的。只有那些心灵和技巧都修养有素的人,才会臻心手畅达的境界。在具体的创作过程中,还有种种因素的介入,孙过庭归纳的“五乖五合”特别容易赢得书法家的共鸣。在我的书房联创作中,我努力追求文字内容与书法风格的契合,但是同样的字句并不永远唤起相同的心灵感应,这就为一联多写、一联多变带来了信心和可能。

书房联,应该尽量选用短联。篇幅庞大的长联不适合书房。文人书房一般窄小,现代建筑墙壁普遍不高,寻尺空白當然不适合配以庞大长联。我甚至极端地认为,对联本身就不适合使用过长的篇幅。像清代孙髯翁为昆明大观楼所撰制的长联,从文体实验看不失为一次极端之举。除此以外,意义有限。就像京剧舞台上毫无节制地乱翻筋斗会沦于无聊的炫技一样,对联撰写中毫无节制地叠床架屋并不构成具备较高价值的艺术创新。将对联的文学形式转化为书法形式,则更容易看到显而易见的混乱,过长的对联将逸出对联的形制特征,演变为由左右两张条幅结合而成的所谓“龙门对”,成为一种非驴非马的尴尬。文学理论家南帆在《文学的维度》里专门深入讨论过文学体裁存在的内在制约力量:“文学可能始于说明性的类别归纳;可是,一旦这种归纳得到认同,它将随即变成某种必须遵守的章程和约束。文类既是读者的‘期待视野,又是作家的‘写作模式;换言之,文类如同一种契约拴住作家和读者。如果使用一个比喻加以形容,那么,文类的功能与语法相似。语法的管辖范围到句子为止,而文类的管辖范围则是从句子开始—文类提供了文本组织句子的秩序。”(南帆《文学的维度》)书法中的形制,就如同文学中的文体,它内在的规范和限制不是天经地义,也并非牢不可破,但对书法创作形成力量强大的制约和引导。当书法家们围绕书房联这一特定形制和主题切磋琢磨时,没有必要冲破对联的内在制约,挣脱它隐形的镣铐。

如果说临摹时需要强调循规蹈矩,那么在创作时我希望随性而书。相对来说,行书和草书比篆书和隶书更能满足这样的愿望。潘伯鹰在谈到明清楹联的区别时曾说:“明朝人写对联是以整个一张纸为组织的范围。譬如一副七言联语,是以十四个字作总布置的。因之每字大小长短可以任意经营,多生奇趣,并且近乎自然。清朝人拘于尺寸,一定把每字的距离和大小都排死了,因之趣味远不及明人。”(潘伯鹰《中国书法简论》)我大体赞同他的感受,因此,我更多关注明代对联。明代对联数量远少于清代,但是在水准上毫不逊色。当然,到了晚清,局面大为改观,何绍基的出现带来了对联的空前繁荣。进入20世纪后,对联书法大家如群星璀璨,杨守敬、康有为、吴昌硕、齐白石、于右任、胡小石、林散之、沙孟海、陆维钊、王蘧常、谢稚柳、赵冷月等人各放异彩。无数朝暮晨昏,我花费比挥毫临池多得多的时间,反复观摩他们的杰作,从中汲取无穷的滋养。

约稿、责编:徐琳祺