时代朝气 妙笔心裁

2021-04-28刘汉娥

刘汉娥

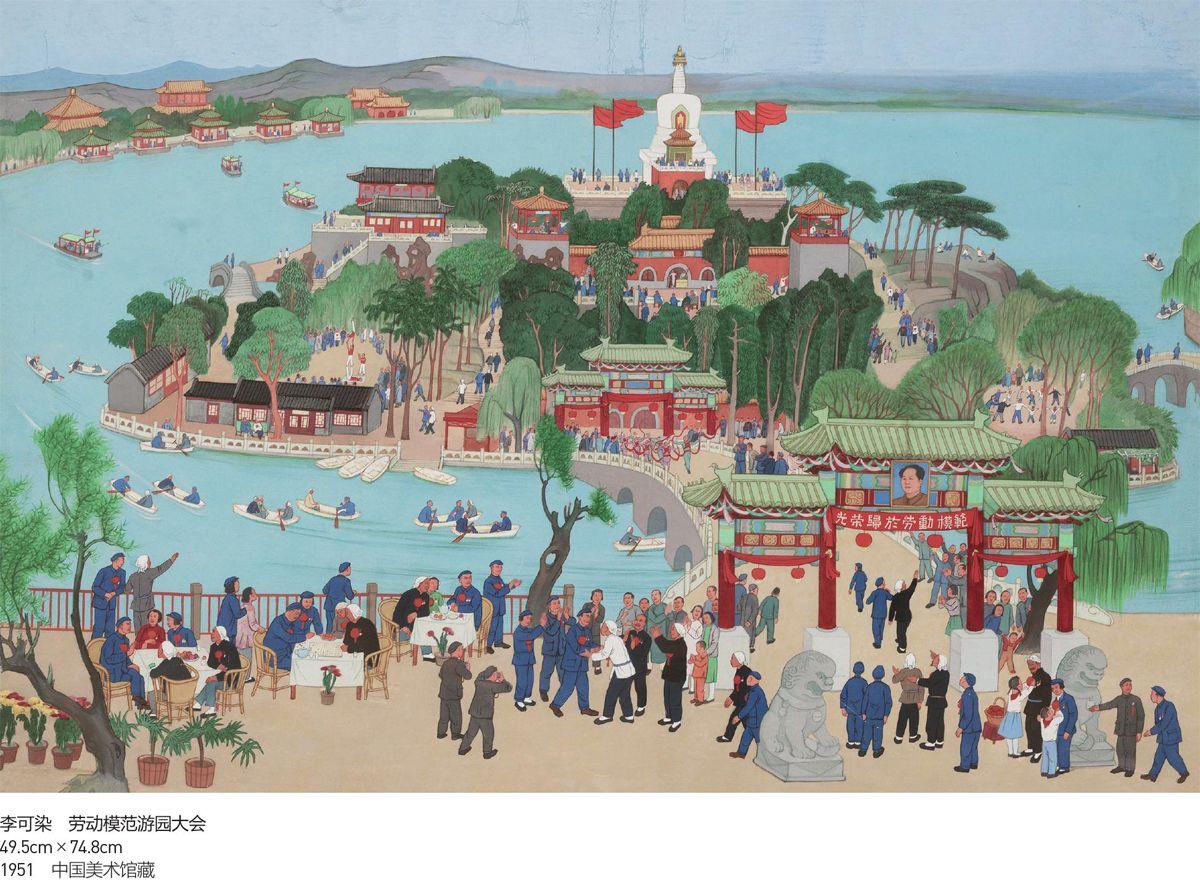

作为一个不断创新的学习型艺术家,李可染一生都在不断改进和更新自己的艺术创作。1949年至1954年,是李可染个人艺术风格转折的重要阶段。1949年前,李可染以创作写意人物画为主;1954年后,他致力于中国山水画的现代改造,并逐步开创了既有中国意境,又具有时代精神的新山水画。李可染1951年创作的《劳动模范游园大会》,可谓其一生创作中风格最独特、具有重要转折意义的作品。

一、新时代的文艺工作者:主题性创作与新年画运动

李可染是集中西艺术传统功力于一身的全面型艺术家。其少年时代跟随乡贤学习“四王”山水,青年时期在杭州国立艺专师从林风眠和法国教授克罗多学习油画。1934年李可染开始传统水墨人物画创作,1935年他游历北京参观故宫博物院,加深了对传统绘画的认识,创作了一批大写意风格的古装人物画。1943年在重庆国立艺专执教期间,他提出对传统要“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”,开始研习中国画、水彩画。之后拜师齐、黄,学习齐白石的笔法、黄宾虹的墨韵。

20世纪40年代初的美术评论界认为,李可染的人物画胜过他的山水画。老舍在《看画》(1944)一文中称赞李可染“恐怕要算国内最伟大的一位了”,说他运用中国画特有的线条简劲之美,“极聪明地把西洋画中的人物表情法,搬到中国画里来,于是他的人物就活了。他的人物有的闭着眼,有的睁着一只眼,有的挑着眉,有的歪着嘴,不管他们的眉眼是什么样子吧,他们的内心与灵魂,都由他们的脸上钻出来,可怜的或可笑的,活在纸上,永远活着!”“他画这些人,是为同情他们,即使他们的样子有的可笑。”李可染此时期的人物画,或取材唐宋诗词,或描绘古代文人或道释故事,如《米颠拜石图》《寒山拾得》《三酸图》等。甚至连傅抱石都在《论人物画》中言:“吾友李可染先生,工山水之外,尤善人物,年来屡见其作,造像之高,制度之确,笔墨之美,耳目为之一新,私心仰佩,莫可言宣。”可见其水墨人物画技艺之高。

1949年后,李可染积极主动地去理解中国的文艺走向和文艺政策。郭沫若在第一届文代会筹备期间发出明确的号召,要文艺界向军事战线看齐。文艺是思想上消灭敌人的“武器”,文艺家是“拿笔的战士”。宣传新中国的成立,宣传共同纲领和生产恢复等,以夺取意识形态的阵地,成为这支文艺新军的最重要任务。李可染开始走出书斋,绘制现实题材的作品,如《白毛女》《卖唱图》《翻身农民学文化》《领得土地证》等主题性美术创作。他逐渐领悟到人物画创作需要“形象的现实性,作品的教育性”。“月儿弯弯照九州,几人欢喜几人愁。几人高楼饮美酒,几人流落在街头”,《卖唱图》表现的是新中国成立前旧社会的凄凉景象,画中人物神色凄苦又深陷病态。但他的创作改变并没有被认同,其颇费心思创作的《白毛女》反而遭受了批评,“说他丑化劳动人民,而且用传统水墨画的,讲究封建主义的笔墨趣味,人物造型也略微有些变形,不符合当时倡导的写实主义要求”。面对这样的质疑,李可染的艺术创作之路何去何从?

1949年11月27日由毛泽东倡议、蔡若虹起草、沈雁冰(时任文化部部长)署名的《关于开展新年画工作的指示》在《人民日报》上公开发表。之后各地分别积极组织新年画的创作、讨论和展览。在文艺政策和体制的推动下,全国艺术工作者第一次全体亮相。李可染为此分别创作了《老汉活到八十八,才知军民是一家》《土改分得大黄牛》《劳动模范游园大会》等新年画。在第一幅作品中,李可染写道:“老汉活到八十八,才知军民是一家。中华民国卅八年二月三日,人民解放军举行解放北平入城式,是日万民欢腾争看解放军。街头有一老汉自言自语道:‘我活到八十多岁,第一次看到同老百姓这样亲热的军队。语调诚挚令人感动,归后回忆当时情况绘成斯图。”这件作品构图简括,人物形象的塑造显示了画家对生活的观察、提炼和艺术的构思把握能力以及笔墨表现的功力。但新年画需要老百姓看得懂,喜欢看,因此更贴近民间的绘画语言才更符合新年画的要求。该作的构图经营、人物形象与新年画创作要求相去甚远。

1950年首届全国新年画评奖期间,王朝闻、叶浅予、艾中信、钟惦棐、蔡若虹等人在《美术》杂志上分别刊文,分析评论新年画创作,并给出创作指导。此后,每年新年画创作都是体制内艺术家重要的政治任务之一。《新分黄牛牵到家》是李可染1951年创作的另一幅新年画,表现的是在土地改革运动中,农民从地主手里分到了土地和生产工具,新的社会制度和生产关系由此开始。但这件作品色彩不够鲜明,内容不够丰富,技巧被称为“稚拙”,依然没有获得认可和奖励。

李可染的《劳动模范游园大会》是为1952年春节创作,并最终获得原文化部1951—1952年度年画创作三等奖,李可染的艺术创作能力终于得以发挥和体现。这件作品具有典型的新年画样式,不仅符合民间年画审美的一般原理,还颇有一番新人新气象和时代朝气,反映了他在大时代中的志向。

二、还是这座园,换了主人翁:作品主题和场景的选择

新中国成立伊始,党中央为了表彰部队中的战斗英雄,表扬工人、農民及士兵中的模范,鼓励全国人民共同发展生产、繁荣经济、建设祖国,1950年9月在北京举办了全国第一届劳模代表大会。大会为期8天,同期举行的还有全国战斗英雄代表会议。会议期间,正值新中国成立一周年国庆纪念,代表们受邀参加纪念典礼。10月6日,中央人民政府政务院在中山公园举办欢送会。李可染的《劳动模范游园大会》又名《工农劳模游北海》,描绘的是在1950年9月25日至10月6日期间,参加全国工农兵劳动模范代表大会的工农劳模一起游北海公园的场景。

该作中,作者以在北海公园最南侧团城鸟瞰的视角,描画了诸多工农劳模和市民在北海游园、划船、畅聊、聚会的场景。画面中景以琼岛为中心,远景是北海水域和公园西北角的北岸区建筑,如五龙亭和小西天等。近景则是团城至“积翠”牌楼之间的区域,还细致地刻画了“积翠”和“堆云”两牌楼之间永安桥上扭秧歌的舞队和鼓掌的围观市民,以连接近景和中景。有意思的是,画中工人、农民大都成对出现,以表达工农联盟之意。如北海太液池上每一艘船上的乘客,基本都是工人与农民的组合。画中人物比例变大,琼岛上白塔和善因殿上的人物姿势和身份一目了然,双虹榭后叠罗汉、陟山桥旁拉手舞等人物的情态,生动地传达出欢愉的游园氛围。近景中,最右侧是人进入北海公园的方向,石狮子旁边两位少先队员给两人胸前佩戴红花,分别是农民和工人劳动模范代表,点明了“劳动模范”游园的主题。画面左移,有五人正举手抬头看积翠牌楼上“光荣归于劳动模范”的红布标语和毛主席画像。近景的中间部分,以两名工农劳模握手为中心组成一组人物群像。左侧依次排列三桌,人物各具情态。该作以工笔设色的技法,细致、具体准确地表现了人物和环境,与李可染后期其他国画作品风格迥异。

作品歌颂了劳动功勋的光荣。这些来自五湖四海的工农劳模,很多人是第一次来到北京,第一次游逛北海公园这一历史悠久、保存完整的皇家园林。工农劳模们在游园的过程中彼此交流,展现了“劳动光荣”的自豪感与荣誉感。根据该作画稿文字可知,画面前景正中的两位握手劳模,左边穿蓝衣服的为工人马恒昌,右边白衣人为农民李顺达。据说在国庆宴会上,马恒昌获得了代表工人阶级向毛主席敬酒的殊荣,因此,许多代表也争相与马恒昌握手。李顺达为山西平顺县西溝村代表,该村不仅积极发展生产度过灾荒,而且在抗战时期参军、参战,支援前线。作为工农劳模的代表,两位成为该画中身份最为明确的人物。20世纪50年代,赵树理曾为工人文化宫(原太庙)题字:“古来数谁大,皇帝老祖宗;如今数谁大,劳动众弟兄;世道一变化,根本不相同;还是这所庙,换了主人翁。”要说明的是,《劳动模范游园大会》中人物与风景的完美结合,使得该作在另一个层面上获得了意义:北海作为北京最重要的皇家古典园林之一,如今被众多的工农劳模和市民所欣赏和游览,而这也代表了劳动人民主人翁地位的凸显。新年画作品中有许多是反映劳动模范、生产经验交流、互助合作等促进国家富强、人民幸福的主题。以劳模为主题的作品中,新年画对马克思主义劳动观的劳动概念进行了重新诠释,遵循着“劳动—翻身—人民当家做主—劳动神圣的光荣—劳动者自我心理认同—对党和新政权的感激—对主流意识形态的接受与认同”的叙事模式与逻辑理路,突出民众的主人翁地位和政治觉悟。

《劳动模范游园大会》同时也描绘了美丽的首都风光。劳模代表是1950年入京,而该作于1951年才告完成。画家并不是在第一时间实施创作,而是事件之后另行构思。李可染对这件作品的前期构思,成为它成功的重要保证和前提条件。要呈现给老百姓什么内容呢?除了表达劳动光荣的主题外,他还考虑到要展现美丽的首都风景。劳模在京期间参观了多处园林建筑,画家最终选择了北海来描绘和表现。人们对北海的白塔具有高度的图像识别能力,而琼岛、太液池、团城和北岸,又形成绝佳的全景式构图,既便于突出重点,又能安排众多人物活动,使得画面更为丰富,老百姓更为喜爱。

我们可以从李可染在创作草图上不断提醒自己的关键词“内容出发”“民族形式”“浓艳”“晴朗、再晴朗”“鲜明”“灿烂”“新气象、朝气活泼、青春力、美丽、愉快、令人羡慕”“健康”中,看到他在创作中期望获得的效果。而“画给谁看?想达到怎样的效果”“为什么画?对大众有益、被大众喜爱”则是对创作目的和方向的思索。“如何把握中国色调”“鲜明而有情调,尽可能用国画设色法”说的则是其对颜色的要求。用工笔设色之法来绘制新年画,正是大多数艺术家尝试使用的形式。如潘天寿《杭县农民争缴农业税》、叶浅予的《民族大团结》等,这种单线平涂、色彩亮丽的艺术表现方式最易受到群众尤其是农民的喜爱和欢迎。

画家曾认为自己师从齐白石学画十年,除了学习他的创作态度和笔墨功夫,就是学习齐白石“语不惊人死不休”的构图经营。这件作品最为成功之处在于李可染把视角放在了一个绝佳的位置,在空间构造上借鉴了西画的方式,不过也并非完全按照科学透视来营造布局。他用传统绘画“以大观小”的方法,设想自己是站在最高、最好的地点和角度,从全局观察、把握、选择对象最美的角度和瞬间。他模拟宫廷界画俯视的视角,拉近了中景,压缩了太液池所占的空间,使得画面构成更加均衡。

北海见证了李可染艺术的几个里程碑。在他1954年决定与张仃、罗铭远足写生之前,李可染又来到北海,对水墨写生进行实验,创作了《北海晨曦》等作品。他开始尝试用西方的写生之法来改造中国画,以增加表现力。光线、层次、空气透明度,开始体现在中国画作品中。写生归来,李可染再次来到北海,在悦心殿举办画展。这次写生活动被视为当代画史中中国山水画向现代转型的一方界碑。“他们开始带着笔墨宣纸等国画工具直接到山林中、生活中去写生,冲破了陈陈相因、日趋衰亡的传统技法的程式,创作了第一批清新、生动、具有真情实感的新山水画。星星之火很快就燎原了,新中国成立30余年来的山水画新风格蓬勃发展,大都是从这个展览会的基点上开始成长的,我认为这样评价并不过分。”虽然没有证据证明,李可染的艺术创作由人物画转向山水画是由于《劳动模范游园大会》成功经验的启发,但从此作开始,我们可以看到李可染对全景式构图的兴趣。此后,在1954年的《家家都在画屏中》、1956年的《嘉定大佛》、1962年的《黄海烟霞》《鲁迅故乡绍兴城》、1964年的《万山红遍》、1974年的《山村飞瀑》等重要作品中,艺术家都是以全景构图和以大观小的方式来安排画面,突出中景,重视山形的整体感,强化山的雄险,来表现了山水艺术的雄浑之气、磅礴之势。李可染认为画面要根据对象重新组织,山可以更高,水可以更阔,花可以更红,树可以更多,以此来突出艺术表现力和感染力。最终,李可染的山水画创作实践形成了独特的李家山水,他的山水画也具有了超越时代的高度和力量。