土地托管适度规模的诱发机制研究

——受托方村干部身份和服务补贴的重要性

2021-04-28

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

1 问题提出与相关研究回顾

土地托管在2016年中央“一号文件”中被正式提出,并于最近几年得到迅速推广。与传统土地流转相比,它以新型经营主体与供销社等合作组织为小农户提供耕种服务的方式,既保护了小农户的承包权、收益权和惠农政策享有权,又在规模化生产中,加快了新式农业机械和技术以及绿色农业的普及与农产品市场的拓宽,因此得到了中央政府的肯定。2019年的“一号文件”就特别强调土地托管是乡村新型服务业重点发展模式之一。

然而,我们注意到两个现实。一是,中央和地方加大了对土地托管的财政支持。2017年中央财政拨款3.18亿资金扶持121个合作社开展土地托管服务,农业部、财政部推动设立以支持农业生产托管为主的社会化服务专项,至2019年累计安排资金110亿元,这可能说明土地托管需要完善补贴机制。二是,小农户对土地权益认知不清,受托方和托管方之间服务关系的建立,可能需要信任机制予以辅助。机制是诱发理性行为人向着预设结果行动的一系列规则。在文本化的规则难以数量化的情况下,如何验证何种机制影响着土地托管效率呢?这是本文需要回答的问题。与影响因素的作用时期不同,完善的机制是长期有效的,识别土地托管的影响机制,能为政府大规模推行土地托管模式提供理论依据。

土地托管属于农业社会化服务的一个内容,以其为研究对象的文献主要考察其形成原因。孙晓燕等(2012)认为由于存在抛荒和粗放种粮等现象,而土地托管可以让农户增加“种粮+务工”总收益,因此产生了市场需求[1];胡凌啸等(2019)以农资商延长产业链为视角,认为农资商的转型为土地托管带来了初始资本和供给[2];徐勤航等(2019)认为土地托管也是制度创新,政府政策变化也是其形成的原因[3]。也有文献认为基层组织水平是提高托管完成小农户衔接的重要因素。于海龙和张振(2018)发现土地托管造成“非粮化”问题加剧,且土地托管受到基础设施的严重制约[4],肖建英等(2018)发现托管信息问题使得小农户参与土地托管的意愿不高,这些问题都可以通过加强基层组织得到解决[5];孙新华(2017)和管珊(2018)通过对比分析,提出“村社组织水平”会给土地托管带来差异化结果,在村社的主导下,分散的小农户得到了组织,而村社组织活动也应得到绩效的奖励[6-7]。此外,小农与大市场的衔接,土地托管也能起到一定的作用,例如,孙小燕和刘雍(2019)发现土地托管可以促进小农绿色生产方式的转变,利于产品进入绿色农产品市场[8]。然而韩庆龄(2019)考察土地托管时,发现服务的市场需求更可能局限于大户和家庭农场,不一定可以实现小农户的衔接[9]。

我们通过梳理现有文献发现现有研究主要集中于土地托管的作用,且认为政府和基层应当在此过程中扮演重要角色。基于此,我们在2017-2019年走访了安徽省蒙城县、利辛县、涡阳县,宿州埇桥区以及河南省郑州市等多地,对土地托管中的受托方(服务方)进行实地访谈调研,最终产生对本文问题有效的样本220个,综合分析土地托管效率的影响因素。

2 数据来源及变量选取

2.1 数据来源

本文数据来源于对安徽省蒙城县、利辛县、涡阳县,宿州埇桥区和河南郑州等地的实地调研;对于本文的问题而言,最终获得了220份有效样本。为了提高数据的可比较性,根据调查地的农业生产状况,文中的“土地”是指种植玉米和小麦的旱地,统计面积为土地托管组织的总受托面积。

2.2 变量选取

被解释变量:土地托管效率的核心主要包括两个方面,粮食产量最大化和农田投入成本最小化。玉米和小麦是调查地的主要农业种植项目,我们将小麦和玉米的每亩产值作为产出指标。我们用小麦和玉米的种子成本、单位面积化肥、农药投入、田管投入,与机收、机耕、机种的单位成本这7项指标作为投入指标。由此建立了基于投入导向规模可变的DEA-BCC模型,获得了220个样本的综合效率,即本文所指的土地托管效率。

解释变量:在评估土地托管效率后,从托管规模、收费方式和服务类型等方面考察其对土地托管效率的驱动程度。

对于相关变量定义如表1所示。

表1 相关变量与受托方效率

图1为按照总受托面积规模划分的平均效率区间分布图,由其结果发现土地托管效率的适度规模特征较为明显。500亩以下的规模效率均值最低,为0.691,土地托管平均综合效率在2000亩到4000亩之间达到最高,为0.785,在4000亩规模以上出现降低趋势。由此,本文从适度规模效应出发,分析土地托管效率的影响机制。

图1 土地托管平均效率分布情况图

3 机制分析方案和结果解释

3.1 适度规模效应

首先,选择托管规模(ln(scale))作自变量,将通过DEA测算出的土地托管效率 (TE)作因变量,如果存在适度规模能够提高受托方的效率,则下式成立:

其中β1>0表示规模报酬递增在一定范围内存在,而如果还有β2<0,则说明随着规模的提高,规模报酬递增会被弱化,即效率和规模之间呈倒U型关系;在很多文献中,这种倒U型关系被称为适度规模效应。这里,可以认为适度规模提高了托管效率。

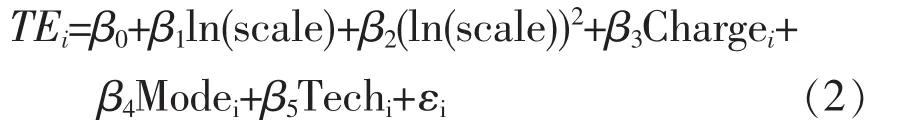

本部分的基础回归方程如下:

在(2)式中,土地托管的效率不仅受规模的影响,还要受到托管的收费方式Chargei(先托管再收钱=0,先收钱再托管=1),服务类型Modei(“全托”型=1,“半托”型=0),以及受托方接触农业技术服务的次数Techi等因素的影响。其中,收费方式和服务类型可能影响受托方的激励水平,进而影响托管效率;受托方接受农技服务的次数能反映其自身的技术能力,自然也可能影响托管效率。表2中的第一列汇报了(2)式的回归结果,发现:适度规模可以提高效率,即 β1>0 和 β2<0 显著成立。此外,“全托”模式也能增加受托方的效率,说明对于受托方而言,“全托”模式比“半托”模式更能刺激效率提升。

3.2 机制分析及其设计

本文考察三种机制对于托管效率的影响:信任机制、补贴机制和融资机制。由于受托方的样本问题,我们无法使用因果分析等传统机制分析方法 (不构成时间序列,样本间相互匹配不成立),因此本文基于适度规模构建机制分析。

首先,适度规模可以提升效率,因此我们将适度规模当作机制预设的结果(行为人决策),托管效率(对行为人决策的评价)则是机制预设的目标。其次,机制诱发行为人向着预设结果行动,如果机制有效,那么行为人在机制下的行动将完成机制预设的目标,反之,机制失效。因此在某种机制下,受托方的规模决策能够实现适度规模对效率的提升,我们认为机制完成了预设的目标,或者说此机制诱发了土地托管的适度规模,并提升了效率,反之,不是。

机制变量一般是虚变量Bi=0或1。而受托方关于托管规模的决策还将受到受教育水平和工作经验的影响,依据 Duflo 等(2011)[10],将机制的虚变量下的规模决策写为:

其中edui是受托方的受教育程度,ln(exi)表示其工作经验(exi=年龄-受教育年限)。Predict(ln(scalei)|Bi)是机制下ln(scalei)的预测值,即最小二乘法回归(3)式后的对因变量的预测值。Duflo等(2011)[10]关于农民决策水平的设定参照明瑟工资方程,认为采用现代化生产方式的个体,不仅因为受教育水平较高,还会受到工作经验的非线性影响。而机制虚变量与教育水平和工作经验的交叉项,将体现机制作用与否对决策的影响。同理于(3)式,为了考察机制对适度规模效应,我们还定义了Predict(ln(scalei)2|Bi)。将关于规模的预测值代入(2)式取代真实值得到

对(4)式进行回归。如果 γ1>0 和 γ2<0 显著成立,则虚变量Bi代表的机制诱发的受托方规模仍然具备适度规模效应,或者说该机制通过产生适度规模提高受托方效率;如果γ1>0和γ2<0不能显著成立,则该机制没有产生适度规模效应。

3.3 实证结果和解释

如前所述,本文考察三个机制:信任机制、补贴机制和融资机制。由于委托方是质朴的小农户,所以我们选择受托方身份IDi(村干部=1,非村干部=0)作为“信任机制”的机制虚变量,我国不断加强基层堡垒的建设,村干部比其他主体更能得到小农户的信任。选择受托方是否接受了公共的财政补贴PFi(受补贴=1;未受补贴=0)作为“补贴机制”的虚变量,一般而言,只要受托方能够获得补贴,就会去获取。最后,选取受托方是否使用了融资渠道 CFi(借钱=1,未借钱=0)作为“融资机制”的虚变量,这是因为如果受托方需要融资,且当地农村融资环境较好(包括民间借贷、亲友借贷),受托方就会借钱。于此同时,在农村借钱容易也表明当地的平均财富水平较高,所以CFi也是代表农业资本的初始禀赋。

对(2)式和(4)式的回归结果见表 2。

表2 基本回归与机制分析的估计结果

从上表中我们可以得到以下结论:

(1)基本回归模型反映了土地托管规模对托管效率的影响强度,其中β2<0,说明影响托管效率的适度规模效应显著存在,即土地托管效率与托管规模之间存在先升后降的倒“U”型关系。这表明,任何能够保持或强化受托方的适度规模效应的机制,都可以对土地托管效率的提高产生推进作用——让土地托管的经营更加合理,让土地托管的供给侧更加稳定。

(2)信任机制和补贴机制可以保持甚至强化适度规模效应。由结果发现β2的绝对值更大,并且显著性略有提高,可以认为村干部身份和服务财政补贴对提高土地托管效率具有影响,即信任机制和补贴机制能够强化适度规模约束能力,在土地托管过程中,受托方如能给予委托方足够的信任,或者受托方从政府获得各种形式的财政补贴,能让土地托管的经营更加合理。相反,将融资与否作为机制引入,不会对土地托管效率不带来机制性推动。原因可能如下:在“信任机制”下,农民从情感和理性相对来说都难以评估其他主体的诚信,相对其他的新型农业经营主体,熟人社会的行为逻辑会使得普通村民更信赖村干部。群众的信任加上村干部获得信息服务的渠道相对多样化且更加直接便利,对土地托管和相关政策更加熟悉,因此,组织能力更强的他们更适合作为服务经营主体。农业持续发展的前提是政府提供必要的财政补贴等政策,而政府对于土地托管方的财政扶持对受托方的盈利水平带来了质的影响,特别是对于个别地区实行的“规模以上补贴,规模以下不补贴”的扶持办法,改变了个体受托方过度竞争的态势,促进合作组织开展托管服务,进而促进了生产的标准化和整体的效率水平。在“融资机制”下,受托方存在一定的信贷风险,因此融资约束没有诱发适度规模效应提高托管效率,并且是否依赖融资反映了受托方初始的财富水平,说明受托方的富裕水平不能提高土地托管的效率,因此土地托管也可以在贫困地区推广,特别是作为扶贫项目开展,成为脱贫的长效机制之一。此外,我国融资机制并不完善,普通的农民寻找融资渠道有较大的困难,公共补贴能较好的解决此问题。

(3)收费方式和农技服务接受水平不影响效率。一方面,受托方和委托方在土地托管中的诚信大多不是问题,这与我们在实地调查中的结果一致,大多数受托方和委托方彼此信任,说明土地托管交易发生的相对容易。在土地托管中小农户付费较少,服务透明,并不存在道德风险问题。另一方面,农技服务仍有缺陷,在访谈中,大多数受托人表示他们接受农业技术服务较少或不愿接受这些服务,导致农业技术水平普遍较低。因此,加大投入改进农技服务也是未来提高托管效率的政策走向。

(4)全托模式服务类型对提高效率似乎更有效,但加入机制分析后不显著。这说明,全托模式能够提高效率的结论并不稳健。全托服务模式是产前、产中、产后的“一站式”模式,包括精耕细种,对于以规模化经营为目的的土地托管而言,这可能会降低效率,融入机制分析后,不存在全托对效率的显著提高,也说明文中的机制路径设计可以得出更加符合现实的结果。

4 结论与建议

通过以上分析,本文的出的结论有:一是受托方的村干部身份对土地托管效率有积极促进作用。二是各种形式的财政补贴,可以诱发适度规模效应,进而提升托管效率。三是适度规模效应并不会受到受托方本身财富水平的显著影响。

因此本文提出以下建议:第一,进一步宣传土地托管模式,充分发挥村干部在农村农业中的经济功能。由于村干部身份是促进土地托管效率的“机制”之一,而村干部身份的优势主要在于带头参与和较强的组织管理能力。因此,这反映了村干部在土地托管供给侧的重要性,而加强土地托管模式的宣传,也可以加深受托方管理经验的交流。第二,采用灵活多变的财政扶持政策,开展PPP(公私合作)土地托管项目,保持对土地托管的激励。如今,农业“直补”在执行难度上陡增,需要对土地托管采用灵活多变的财政扶持。最灵活的是PPP模式,例如,当受托方需要执行政府制定的绿色农业服务标准时,共同发展绿色农业就构成了合作的基础;在合作中,受托方和政府通过逐步的协商,使得受托方以租赁等方式获取现代化农机具,而政府也有必要承担农业技术培训费用,以及农机具的部分折旧与维修成本。第三,以土地托管为支撑项目,让农业现代化带动脱贫致富。融资难是打造新型经营主体实现农业现代化过程中的阻碍,然而,根据本文的研究,融资问题不会影响土地托管的效率。这说明,财富禀赋对于土地托管推广的负影响足够小,所以土地托管也适合在较为贫困的地区施行,并成为脱贫的长效机制之一。