失能老人长期照护的现状、问题及对策研究

2021-04-28杨成丰

许 莉,杨成丰

(1.江西师范大学财政金融学院,江西南昌 330022;2.江西师范大学国际教育学院,江西南昌 330022)

引 言

据2019年国民经济和社会发展统计公报的数据显示,我国65岁及以上人口高达17603万人,占全国总人口比例为12.6%。同第六次全国人口普查结果相比,65岁及以上人口的比重上升了3.73个百分点。如果其高速增长的态势继续保持,预计2025年中国将步入深度老龄化社会。[1]

失能老人是老龄人口中的特殊群体,伴随人口老龄化程度加深,我国失能老人群体的规模也在相应扩大。2019年国家卫健委统计,我国拥有高达约4400万的失能、半失能老人。[2]失能老人因身体机能与认知能力的下降,其照料涉及协调社会医疗服务、家庭照护与精神慰藉等多方面的工作,兼具长期性与复杂性。因此,失能老人的长期照护问题一直以来是中国社会关注的痛点与难题。

党的十九届五中全会提出“实施积极人口老龄化战略,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。”[3]在此背景下,从失能老人长期照护的现状出发,探讨其中存在的问题,并提出相应建议。这对于优化我国养老服务体系建设,探索解决失能老人长期照护问题的优化方案,具有重要的理论价值与现实意义。

一、失能老人长期照护的现状

(一)家庭照护

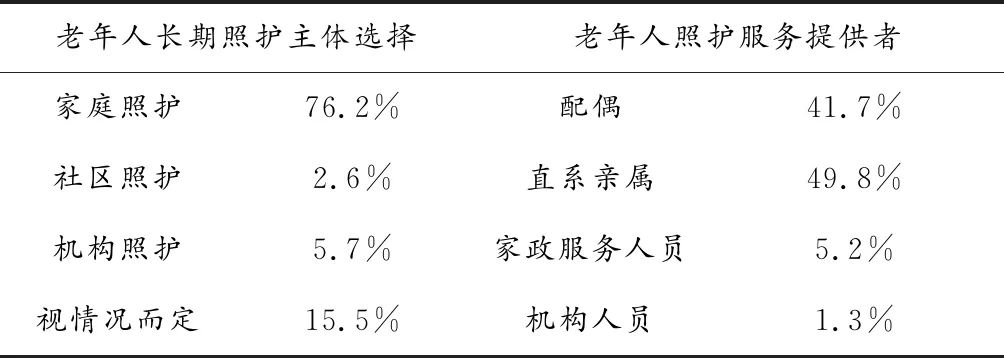

在我国,失能老人的长期照护涉及家庭、社会与机构三大主体。由于传统儒家孝道文化的影响,加之失能老人身体机能的特殊性,家庭照护因其突出的便捷性,长久以来是失能老人长期照护的首选与主要方式。如表1所示,家庭照护在老年人长期照护主体选择中占比高达76.2%,而社区与机构照护占比之和则不足10%。与之相应的直系亲属成为老年人长期照护服务的主要提供者。

在传统观点看来,家庭照护的便捷性体现于:家庭作为养老环境,深受失能老人熟识与信任,利于满足失能老人的家庭归属感;其次,失能老人的日常生活居家照料得以解决,十分便宜且节约成本。目前,随着我国人口老龄化程度加深,人口预期寿命延长的同时家庭规模逐渐呈现小型化、核心化趋势,家庭照护者面临着巨大的经济与精神压力。此外,随着我国社会经济发展,社会养老观念发生变化,失能老人对于照护质量的要求提高,对多样化与专业化的照护服务需求增加。因而,传统的以家庭照护为主的失能老人长期照护服务体系在面对失能老人照护新形势与新要求的背景下,其主导地位受到一定程度削弱。

表1 城市老年人长期照护调查情况

(二)社区照护

社会照护的迅速发展得益于我国城市化水平的提高以及社区治理水平的提升。社区照护,由家庭及其所属社区共同承担照护职责。社区照护能够使失能老人不脱离其熟悉的养老环境,并提供相应的生活照料、医疗康复、心理咨询等多样化服务。这在兼顾失能老人家庭归属心理诉求的同时,又提高了失能老人的生活质量。可以见得,社区照护能够有效整合资源,以弥补家庭照护的不足。

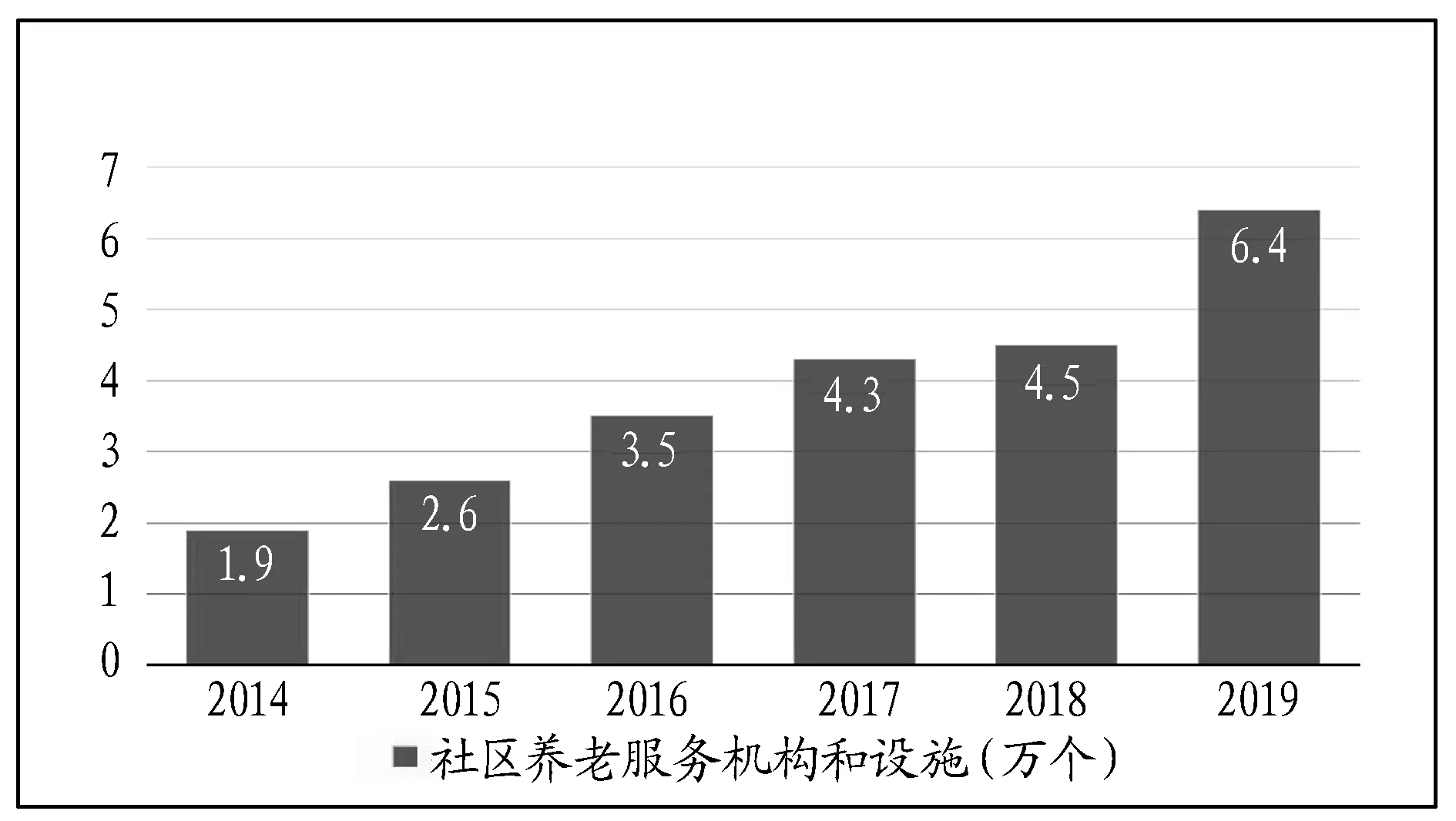

图1 我国社区养老服务机构和设施数量

如图1所示,2014年至2019年间,我国社区养老服务机构和设施稳步增长,由2014年的1.9万增长至2019年的6.4万,年均增长率达39.5%。社区养老服务机构与设施的壮大,增强了我国社区养老服务的供给能力。

图2 我国社区照护床位数

从图2中可以看出,我国社区照护床位数2012年至2018年间逐年递增,2019年略微减少到336.2万张床位。虽然,我国社区养老服务发展快,覆盖率达到一定水平,能够一定程度上惠及我国广大失能老人群体。但根据国家统计局的数据显示,2012年至2019年间我国社区卫生服务中心的床位空置率平均高达45%。这说明,社会照护并未获得普遍认可,对社区照护服务的利用率也处于较低水平。

目前社会照护的发展现状可以概括为:首先,社会照护与家庭照护相比,提供了更为多元化的养老服务,提高了失能老人的生活质量并能够缓解单一家庭照护的负担,因而社区照护的规模不断扩大;其次,社区照护缺乏专业的养老服务人才,这不仅掣肘了社区提供养老服务的专业性而且使得社区养老床位空置率较高。

(三)机构照护

失能老人尤其是重度失能老人,其生活自理能力受到极大限制,因而对照护设施及其服务的质量要求较高。由于与家庭、社区照护相比,养老机构的照护专业化水平最高,因此越来越受到失能老人群体的青睐。

表2 我国养老服务机构发展情况

表2展示了我国目前养老机构发展的总体概况。从表2中可以看出,我国2019年养老服务机构总数达到了20.4万个,养老床位数共有775万张,每千名老年人拥有的养老床位数为30.5张。

由于我国养老服务体系建设起步晚,养老服务业市场化程度较低,因而机构照护的发展与推广,主要依靠于政府的投入。我们可以发现,2010年至2013年间我国养老机构总数平稳增长;2014年国务院出台了《关于加快发展养老服务业若干的意见》,加大了对养老机构发展的政策扶持,于是养老机构发展进入快速上升通道,与此相应的养老床位供给和每千名老年人拥有的养老床位数也在增加。

在我国,由于受国家政策扶持,公办养老机构费用较低。但财政的挤出效应却又使得民办养老机构发展缓慢且费用较高。以入住押金为例,民办养老机构入住押金平均位于10000元以上,公办养老机构入住押金平均仅在3000至8000元间。

与社区照护的情况相似,据社会服务发展统计公报数据显示,我国2012至2019年间养老机构床位的空置率平均高达31.8%。这种现象可能归结于机构照护在提供养老服务方面更为专业,相应的其维持运营的成本相对较高,因而需要高昂的价格进行补偿,这就限制了部分失能老人入住。

二、失能老人长期照护的问题

(一)失能老人家庭照护的负担过重

家庭照护仍是我国失能老人首选及主要的养老方式。[4]在家庭照护中,家庭照护者面临着经济与精神层面的双重压力。因为失能老人的家庭照护,需要付出一定的显性成本与隐性成本。显性成本在于,失能老人的休养康复,是一个相对漫长的过程,在此期间家庭照护者需要持续支出必要的医药保健费用;隐性成本在于,失能老人的护理需要照护者掌握一定的医疗护理技术,照护者不得不为此投入大量的时间。因此,相对于社区照护和机构照护,家庭照护者承担了“双重职能”。

(二)失能老人的社区照护缺乏专业医疗、护理人才

由于缺乏必要的专业护理与医疗人才,我国社区照护的发展并未有效纾解失能老人群体的康复护理需求。据国家民政部数据显示,2015年底我国老年人对养老服务护理员的需求总量为1000万,但目前通过专业技术资格认证的养老护理员仅有5万余人,供需严重失衡。除此,我国高等医科院校对老年护理专业不够重视,其为社会培养的人才质量难以达标。即便有优秀的养老护理人才,养老行业相关的人才激励配套措施匮乏也使得养老护理人才流失严重。

(三)失能老人机构照护的市场化程度较低

为缓解家庭照护的负担,政府加大扶持社区与机构养老的发展。尤以各地方的公办养老机构为代表,由于受政府财政支持力度较大,其能够提供与家庭、社区相比更为专业的养老服务,且费用也更为低廉,自然深受失能老人这一特殊群体的关注。然而,正因为政府的财政挤出效应,公办养老机构拥有了民办养老机构与社区照护无可比拟的垄断优势。其垄断优势体现于三点:其一,市场优势,公办养老机构以政府作为支撑,免去了大量的管理与宣传费用,自然价格实惠,市场吸引力较强;其二,技术优势,受政府资助,公办养老机构拥有较为先进的医疗护理设施,能够提供行业领先的专业化服务;其三,人才优势,由于公办养老机构待遇较高,相对吸引了更多专业护理人才的加入。基于这些垄断优势,公办养老机构过于挤占了民办养老机构与社区照护的合理发展空间,不利于养老行业的良性均衡发展。

三、解决失能老人长期照护问题的对策

(一)完善与失能老人家庭照护相关的社会保障制度

失能老人由于身体机能的障碍,丧失了获取收入与维持生存的能力。失能老人选择了家庭作为主要的养老环境,就意味着失能老人及其家庭照护者要独自承受经济与精神的双重压力。为了有效缓解家庭照护的负担,国家首先就应强化对于家庭照护的经济支持。

然而,就目前而言,我国并没有专门针对失能老人的特殊社会保障,仅有面向广大居民的医疗保险与养老保险。失能老人的康复休养费用是普通居民的2至3倍,普通的医疗与养老保险难以有效应对。经济保障是失能老人获得可持续性照护的基础,而社会保险作为一种基础性的经济保障,具有易于普及与经济实惠的特点,能够充分发挥兜底作用,有效缓解失能老人的家庭照护负担。在此方面,我国可以借鉴大病保险的运行方式。由单位代缴或个人投保的形式募集资金,再由国家财政给予一定补助,设置基本参保金额与赔付金额。如果被保险人符合相关保险要求,即可获得保险赔付。设立失能老人专项的社会保险,赔付内容可以多样化,不局限于单一的货币赔付,有形的实物如医疗保健用品或无形的护理服务都是值得考虑的。

总之,对于缓解失能老人家庭照护负担的方式探索,应寻求多样化的政策保障措施,力求能够调动更多的社会资源加入。

(二)鼓励低龄老人和非正式就业者从事社区养老服务

与机构照护相比,社区照护突出的优势并不在于提供养老服务的专业性,而在于它能搭起桥梁连通家庭与社区,既满足了失能老人家庭归属的心理诉求又能为其提供更为多样化的照护服务,从而提高失能老人的生活质量。

由于我国人口老龄化加剧,青壮年劳动力缩减,短时间内高校难以向养老行业大量输送紧缺的专业养老护理人才。因而,作为一种过渡措施,鼓励低龄老人和非正式就业者从事养老服务,对于缓解社区照护服务人员的短缺具有积极意义。这主要基于两点考虑:其一,低龄老人与非正式就业者一般居住地趋于稳定且人员流动不频繁,因而能够就近、长期选择当地社区提供照护服务;其二,低龄老人与非正式就业者,对所属社区比较熟悉且闲余时间比较宽裕,容易受失能老人接受且拥有充裕时间学习照护失能老人的复杂流程与基本技能,并由此积累相关经验,从而为社区照护服务质量的进一步改善奠定一定基础。

(三)促进机构照护主体间协同发展、公平竞争

失能老人长期照护服务体系的建设,单依靠政府的力量是难以健全与完善的。尤其是失能老人机构照护的市场,是政府关注与投入较多的领域。通过重点扶持公办养老机构,虽然短期内能够有效缓解失能老人长期照护服务体系的压力,但长期来看养老服务资源过度集中于公办养老机构,实质上限制了我国失能老人长期照护服务体系的供给能力。现实中,公办养老机构的臃肿庞大与民办养老机构的空置率高就深刻揭示了养老服务资源分配的不合理。为此,政府应该营造良好的市场环境,践行多元化、公平竞争的发展理念,通过政策引导与税收优惠等手段,鼓励社会资本积极进入养老服务市场,进而促进公办养老机构与民办养老机构良性竞争。这样不仅能够减少我国失能老人养老服务市场非必要的制度成本与交易费用,还可以丰富失能老人长期照护服务主体的选择,提高失能老人享受养老服务的质量。