《共产党宣言》的藏译

——基于文本的历史考察

2021-04-28⊙魏毅

⊙ 魏 毅

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

作为一部改变世界近代史的普世性文本,《共产党宣言》同样深刻地影响了藏族地区的现代化进程。其在藏区传播的历史图景,既附着于藏族被纳入中国近代革命和建设的宏大历史,也蕴含藏族自身对于社会改革与现代化的探寻。《共产党宣言》的藏译本是“中译本”不可或缺的一部分。对于《共产党宣言》的藏译,已有相关翻译者从当事人的回忆视角发表了资料性文章。[1]本文基于《共产党宣言》的藏、汉文本,考察从藏文译介到全本藏译再到修订再版的历史过程,试图从语言学和翻译学角度归纳相关文本的语言特征,并将诸种文本置于自20世纪50年代至今的政治语境下予以历史性评价。

一、藏文对《共产党宣言》的最初译介

藏族与《共产党宣言》最初的文本接触并非偶然,而是合乎其自身历史发展的脉络。在20世纪前半期藏族社会的现代化进程中,一部分不满现状的藏族人主动向外部世界探求新的社会理论框架,力图在藏区进行社会变革。1939年,邦达饶嘎、江乐金·索朗杰布和土登贡培在印度噶伦堡创建了西藏历史上的第一个革命性政党——西藏革命党。该党的宗旨是“将西藏从现存的专制政府中解放出来”,并对西藏的政治制度和社会进行革命性的改造和重建。①西藏革命党奉“三民主义”为行动纲领,在组织上接受中国国民党的领导,该党的创始人之一邦达饶嘎曾将孙中山的《三民主义》译为藏文;但在指导思想上,该党也曾受到马克思主义的影响,据邦达饶嘎自述:“我一直拥有一本马克思的宣言(即《共产党宣言》——译注)的复制本,但是我并没有将它译成藏文。”[2]

邦达饶嘎曾于1936年和1943年两次前往中国内地,其所藏《共产党宣言》当源自这两次旅行。此外,关于该党的另两位创始人江乐金·索朗杰布和根敦群培,相关研究认为二人也曾“熟读”[3]或“读过”[4]《共产党宣言》。

新中国成立以后,政治哲学类书籍的藏文翻译逐步走向正规化、体制化,最初的藏文翻译从1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》开始。1953年,民族出版社成立;1955年,国家民族事务委员会翻译局成立。二者均为国家民族事务委员会的下属机构,中央赋予其任务是:翻译出版马列著作、毛泽东著作和中央有关文献,同时为党代会、人代会、全国政协以及全国性的会议服务。当时,翻译工作侧重于《毛泽东选集》的藏译,在整个20世纪50年代,并未有藏译《共产党宣言》全本的指令计划,也未见各省区机构和民间学者有翻译实践,但此间藏译的推介马列主义的普及读物,其中至少有两部藏文译著涉及《共产党宣言》。

图1 《伟大的导师马克思》(藏文)封面

图2 《恩格斯》(藏文)封面

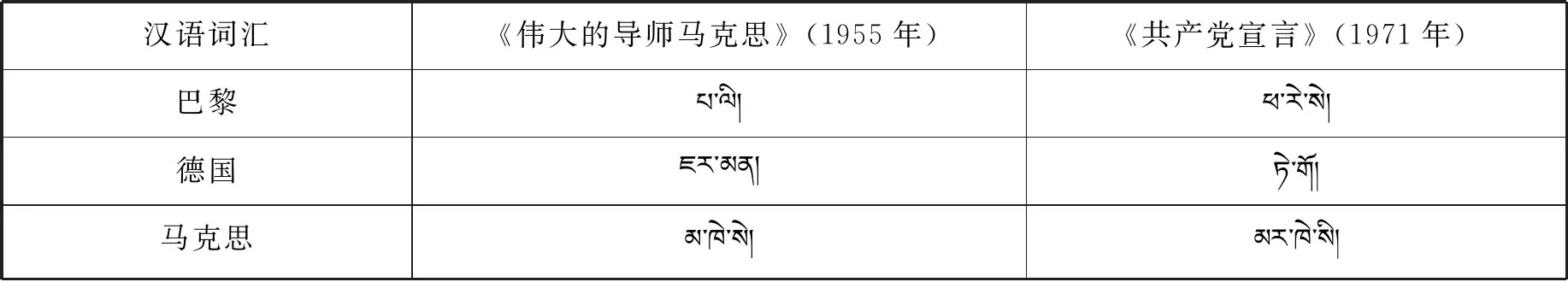

表1 《伟大的导师马克思》与《共产党宣言》词汇对照表

续表

二、《共产党宣言》全本藏译始末

《共产党宣言》的全本藏译,其大背景为20世纪50年代至70年代中共中央和苏共“修正主义”之间开展的“中苏论战”。1956年起,中共中央陆续发表“两论”“九评”和关于《列宁主义万岁》的三篇文章等一系列“反修”文章,并最终汇编成《关于国际共产主义运动总路线的论战》。民族出版社和国家民族事务委员会翻译局成立后,特别是两个单位合并后,以5种少数民族文字翻译中共中央的政论性文件,成为一项制度性的日常工作。在“中苏论战”的全过程中,民族出版社藏文编译室也组织力量将相关文件及时译为藏文出版。

中共中央为捍卫马列主义的纯洁性,在“反修斗争”中十分注重阅读马列主义原典。1960年4月,为纪念列宁诞辰90周年,人民出版社出版了四卷本《列宁选集》;1964年2月,经毛泽东审定,中共中央发布了供高级干部学习的“马列主义三十本书”,其中包括《共产党宣言》。中央指示民族出版社翻译《列宁选集》和“马列主义三十本书”。但是,当时民族出版社藏文编译室的核心工作是藏译《毛泽东选集》,在尚未翻译完成《毛泽东选集》的情况下,无力大规模翻译马列著作。经过权衡,民族出版社决定试译具有纲领性意义、篇幅适中的《共产党宣言》,藏译工作由民族出版社藏文编译组的降边嘉措和白登二人担当。[5]1960—1961年间,《共产党宣言》的藏译初稿完成。②《共产党宣言》的初次藏译因为4个方面的特殊性而颇有难度:其一,《共产党宣言》是新中国成立后首次完整藏译的马列著作,就句法结构和新词汇而言,翻译难度较此前翻译的毛泽东著作更甚;其二,在5种少数民族文字中,蒙、维、哈、朝都有参考资料或者现成的译本③,唯独藏文翻译没有任何参考资料;其三,1958—1960年间的书刊“质量检查运动”让拥有二十余位翻译者的民族出版社藏文编译组损失惨重,超过一半的翻译工作者被波及,且大多为具有丰富翻译经验的翻译家[5];其四,1959年拉萨发生“叛乱”,这让藏文翻译准确性的要求在“绝对忠实于原文”原则之上更为严格。②1961年,中央统战部和国家民委成立了“少数民族文版马列著作、毛主席著作翻译工作领导小组”,乌兰夫担任组长,萨空了兼任藏文组组长。从1961年下半年到1962年初,民族出版社召开“毛主席著作少数民族文字翻译出版座谈会”,期间,萨空了建议将已完成的《共产党宣言》翻译稿呈请道帏·喜饶嘉措和阿沛·阿旺晋美修改。[1]座谈会结束不久,我国进入三年困难时期,中央要求缩短民族翻译战线,集中力量翻译毛泽东著作。而此前的书刊“质量检查运动”也让民族出版社领导心有余悸,故而谨慎地暂停了《共产党宣言》的出版。②据译者之一的降边嘉措回忆,最初的译稿和相关资料在1970年再次翻译时已经丢失,目前仍下落不明。②1970年,毛泽东在第二次庐山会议上给全党开列书单,要求学习6本马列原典,即《共产党宣言》《哥达纲领批判》《反杜林论》《国家与革命》《共产主义运动中的“左派”幼稚病》《唯物主义与经验批判主义》。中央统战部随即指示民族出版社用5种少数民族文字进行翻译出版,首先要求翻译的即为《共产党宣言》。

《共产党宣言》的藏译由民族出版社藏文编译组负责,具体由降边嘉措牵头,按照翻译出版马列著作的统一要求,译者不署名。据降边嘉措回忆,当时的藏文编译组几乎全员参与了翻译工作,主要的翻译者除降边嘉措外,还包括孔宪岳、王承昆、唐国信、吴钰和刘大林。②这6位主译者的民族身份,包括汉族3人、藏族2人、回族1人;从译者的籍贯来看,降边嘉措为康区巴塘人,其他5位均来自甘肃、青海,即藏族传统地理概念中的安多地区;从译者的教育背景来看,降边嘉措毕业于西南民族学院政文科(今西南民族大学政治系前身),王承昆毕业于兰州大学边疆语文系,其余4人为西北民族学院藏文二班(1955年春班)同班同学。

以上6位译者都接受过现代汉语文、藏语文和汉藏翻译的专业训练,这与此前编译人员大多为旧时代贵族或僧侣知识分子的人员构成迥然不同,教育背景的转变直接反映在《共产党宣言》的翻译方式上:

“文革以前,一些老翻译人员,或者汉文不好,或者藏文不好,因此,采用‘配合翻译’的方式,先口译,由专门的执笔人记录整理。翻译《共产党宣言》时,老先生们或者被打倒、或者进了‘五七’干校,黄明信被打倒,刘立千病得神志不清,多吉杰博也不在了,我是其中最年轻的,也是牵头人。我们五六个人先是通读汉文本,通过讨论弄清文意,再统一拟定《共产党宣言》中出现的地名、人名的藏文译法,当时政论书籍的藏译,除了‘毛泽东’,其他的人名、地名,都不统一。接下来,每个人分一部分,分头翻译,最后集中相互讨论译稿。”②

民族出版社的图书发行一直严格执行“三审制”,按要求,藏译本《共产党宣言》必须经过翻译小组、藏文编译室和出版社三级机构的审批,方可进入出版程序。由于文化大革命期间出版社实施“军管”,加之编译人员流失严重,因此无法执行有效的“社内三审”,校稿、核对工作仍然由翻译者自身完成。进驻民族出版社的“工军宣队”不懂藏文,只能给予翻译组一些思想观念上的指导和鼓励,但在当时仍然组织了两种涉及具体翻译业务的审核形式:其一,“工军宣队”组织5种少数民族语言的翻译组一起汇报工作,就翻译过程中遇到的一些共通性的“难题”展开相互讨论,降边嘉措认为这是一种值得肯定的模式[1];其二、各语种的翻译初稿完成后举行审读会,具体方式由翻译者执译稿将其“回译”为汉语,“工军宣队”代表执汉文本逐字逐句核实,藏文组的审核会即由降边嘉措本人“回译”④。

民族出版社“三审”结束后,中共中央统战部指示将《共产党宣言》藏文译稿呈送阿沛·阿旺晋美副委员长审核修改,作为当时政治地位最高的藏族干部,阿沛·阿旺晋美的审稿具有象征意味,阿沛·阿旺晋美的审核意见很快被送回,降边嘉措代表民族出版社藏文编译组,前往中央统战部看了阿沛·阿旺晋美的审核意见。在这份藏文手写的意见书中,阿沛·阿旺晋美充分肯定了藏译《共产党宣言》的重要意义,并未提出具体的修改意见。④

藏文版《共产党宣言》的印制工作在当时位于北京白石桥的民族印刷厂进行,藏文图书以活字铅印方式印刷。民族印刷厂的工人只知排版,不识藏文,因此,繁重的印版校对工作仍由翻译者负责。②1971年10月,《共产党宣言》藏文版第一版正式出版。1971年12月26日,《人民日报》刊登文章,宣布《共产党宣言》的蒙古、藏、维吾尔、朝鲜、哈萨克等5种少数民族文字翻译已全部完成,1972年1月1日向全国正式发行。[6]此后,民族出版社藏文编译组继续对“六本马列原典”进行藏译,至1975年全部翻译出版。

《共产党宣言》藏译本出版恰逢文化大革命的特殊时期,作为一项政治任务,西藏自治区以及四川、云南、青海、甘肃省各藏族自治州、自治县的党政军部门,都非常重视《共产党宣言》的发行工作。此外,从1960年直至文化大革命结束,民族出版社以及各地方藏文出版机构少有机会出版马列、毛泽东著作以外的藏文书籍。因此,在相当长的一段时间内,《毛泽东选集》(1-4卷)、《毛主席诗词》和《共产党宣言》成为藏族家庭书架上最常见的三套书籍。这一现象产生了积极效果:其一,促进了马克思主义在藏区的传播,此后的藏族学者在著述中广泛引用《共产党宣言》,《共产党宣言》中“人对人的剥削一消灭、民族对民族的剥削就会随之消灭”,共产主义革命要“同传统的观念实行最彻底的决裂”,“无产阶级在取得国家政权后,要尽可能快地增加生产力的总量”等论断,频繁出现在各类涉藏论著中,成为西藏民主改革和现代化建设的理论支撑;其二,《共产党宣言》等红色文本的大量印刷,在民族语文事业陷入低谷的特殊时期,客观上起到了保存藏语文和藏文化的积极作用。时至今日,《共产党宣言》等汉藏文对译工整的译著,连同汉文原本,仍然是汉、藏两族群众学习本民族语言乃至相互学习的典范读物。

三、“和平里藏语”的典范译本及其语法特征

20世纪80年代至今,藏语文学界尤其是汉藏翻译学界,经常以一种戏谑调侃的口吻将1960—1980年期间民族出版社编译出版的藏文书籍中所使用的藏语,以民族出版社在北京所在地的地名“和平里”,命名为“和平里藏语”。这一称谓主要出自藏族本土地区的知识阶层,言下之意,“和平里藏语”在藏语三大区域性方言——拉萨方言、安多方言和康方言以外,构成了藏语的一种新的方言变体。

使用书面藏文的蒙藏知识阶层汇聚于政治中心,并非当代特有的文化现象,清代以降,蒙藏僧侣精英驻守京师成为一种历史定制,即通常所谓“驻京喇嘛”制度。“驻京喇嘛”积极促进藏汉交流,推动藏文化的自身发展,在藏语文的语法、词汇方面进行积极的创新[7],但就其影响面而言,“驻京喇嘛”革新藏语文的受众仅限于少数知识精英,并未普及民间,亦极少引发藏区本土的反应与回响。新中国成立初期,在激烈的社会革命背景下,语言(包括汉语和各少数民族语言)都首当其冲地面临一次革命性的洗礼。少数民族语言革命的主战场即位于北京的民族翻译出版机构,在20世纪70年代以前,以民族出版社为重中之重。跟清代的“驻京喇嘛”制度相类似,民族出版社藏文编译组汇聚了大量在京的藏族知识分子精英,他们在翻译实践中对藏语文语法、词汇的更新,借助现代出版媒介,以自上而下的方式,深刻影响了各方言区的藏族人对于藏语文的使用,所谓的“和平里藏语”于此滥觞。

“和平里藏语”是一种渐进形成的语言范式,其中既蕴含着近代藏族知识阶层寻求语言改革的自发性创造,也与1950—1970年间历次政治运动密切相关,限于文章主题,笔者不再深入探讨。在“和平里藏语”的形成过程中,《毛泽东选集》(1-4卷,1969年修订本)、《毛主席诗词》和《共产党宣言》(1971年)3种藏文译本堪称具有典范意义的文本,标志着“和平里藏语”的成熟形式,凭借各自巨大的发行量深刻影响了藏语文的现代形式。在这3种文本中,《毛泽东选集》(1-4卷,1969年修订本)是在1967年藏文版的基础上修订而成,《毛主席诗词》限于诗词的特定格式无法呈现丰富的语言形态。因此,《共产党宣言》藏文版是一部充分体现“和平里藏语”语言特征的原创性文本。

所谓的“和平里藏语”,并没有一种标准化的概念阐释,笔者大致将其归纳为两种语法特征,以《共产党宣言》藏文版正文第一段为例:

《共产党宣言》汉译本(1964年版):

一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲徘徊。旧欧洲的一切势力,教皇和沙皇、梅特涅和基佐、法国的激进党人和德国的警察,都为驱除这个幽灵而结成了神圣同盟。[9]24

(一)藏文口语化,具体包括词汇和语法两方面——尽量避免生僻词汇,在语法上简化助词、虚词和时态动词。

类比20世纪汉语文学界开展的“白话文运动”,“藏文口语化”运动同样面临着褒贬不一的多元评价。积极评价者大多认为,旧时代的藏文被统治阶级和知识精英阶层垄断使用,“烦琐哲学的风格和夸大的言辞”阻碍了“人民”使用藏文的权利[12];持相反意见者同样站在“人民”的立场反对这种“自上而下”、行政化的语言改革,认为“本民族没有这种愿望”[13]。

(二)向汉文靠拢,包括使用汉语借词和汉语标点符号。

作为汉藏文化交流的重要组成部分,汉语和藏语在历史悠久的语言接触中都形成了一定数量的音译借词。相对而言,藏语中的汉语借词要多于汉语中的藏语借词,这是一种基于历史和现实的语言现象。新中国成立后,和其他少数民族语言编译工作一样,藏语文翻译也面临一个突出的问题,即如何处理政论书籍中大量出现、而本民族语境中欠缺的新词汇。总体而言,在整个20世纪50年代,政论书籍的藏译呈现出百花齐放的丰富姿态,受益于编译人员深厚的语言涵养、负责的工作态度以及翻译界相对宽松自由的气氛,此间高质量的藏译作品层出不穷。在语汇领域,创造性地发明了诸多与政治生活相关的藏语新词汇,如“人民”“民主”“社会”“宪法”“公民”“解放军”等,至今藏区仍在普遍使用。对于新词汇的藏译,当时总结出一种次序性的翻译原则——“挖、创、借”,即优先在藏文中寻找意义相近的对应词汇,其次利用藏文构词方式构成新词,最后才主张使用音译的汉语借词。②这一套符合语言规律的翻译方法在1958年召开的全国“第二次少数民族语文科学讨论会”遭到了批判,“挖、创、借”被错误理解为“拒绝使用和排斥汉语借词,过分强调挖掘群众早已废弃不用的古老词汇,创造群众不理解并且不能正确地表达原意的新词。”[14]3因此,此后新词语的藏文翻译,倾向于采用另一种反方向的方法——“借、创、挖”,优先鼓励使用音译的汉语借词。

《共产党宣言》藏文版对汉语词汇的翻译还有一种值得肯定的态度,即面对书写相同但含义略有差异的汉语词汇,并没有采用20世纪60年代以后常见的“硬译”甚至“死译”方法,而是选择了不同的藏语词汇彰显汉语表达的细微差异。例如:

“信仰自由和宗教自由的思想,不过表明自由竞争在信仰的领域里占统治地位罢了。”[9]43

藏译本:

“对于《共产党宣言》藏译中使用汉语借词的要求,起初并不是针对藏文,而是针对蒙古文、维吾尔文和哈萨克文,这三种民族语言的译本中大量借用俄语词汇,因此上边要求清除俄语词汇,转而借用汉语词汇,就像朝鲜语翻译不准借用平壤的版本,要借用北京的版本一样。当时五种少数民族文字的译本统一检查,结果藏文译本中的汉语借词数量最少,上级不满意,要求增加汉语借词。”④

图3 《共产党宣言》(藏文)第一版封面

图4 《共产党宣言》(藏文)第二版封面

民族出版社于2018年出版了《共产党宣言》藏文第二版。新译本针对旧译本中助词、虚词和时态动词简化等语法现象进行了更正,在标点符号的使用上也回归藏文传统,仅有限保留汉文标点符号中的书名号和破折号。但对于旧译《共产党宣言》中一些生硬的汉语借词,如“警察”“概念”等,新版译者并未予以更替。我们有必要给予“和平里藏语”客观公允的历史评价,正如《共产党宣言》所说:“民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”[9]27任何一种民族语言都在世界性的语境中经历着日新月异的革命,将传统文法的若干要素奉为圭臬,无视语言在使用中自然呈现出的某些变化,是一种新的教条。在充分体察现代人语言习惯的基础上,准确而规范地表达文意,应该成为当今藏汉翻译界的基本准则,这也是今人总结反思“和平里藏语”的现实意义。

注释:

①印度事务部档案,L/PS12/4211,《噶伦堡西藏革命党简要协定》. 转引自 M.戈尔斯坦.《喇嘛王国的覆灭(1913—1951)》杜永彬,译.北京:中国藏学出版社,2015:412-413.

②降边嘉措访谈,2020年7月10日,北京。

③苏联、蒙古、朝鲜此前曾翻译出版《共产党宣言》。

④降边嘉措访谈,2020年7月25日,北京。