中世朝鲜语汉字音的传承发展及其对研究中国早期官话的意义*

2021-04-28邹爱芳

⊙ 邹爱芳

(扬州大学外国语学院,江苏 扬州 225127)

中国与朝鲜半岛同属东亚文化圈,汉字及汉字音是该文化圈的重要载体。出于地缘之便,汉文典籍很早就传入朝鲜半岛。体现中国音韵特征的汉字传入朝鲜半岛后,经历了与朝鲜文字音韵体系的冲突与磨合,经过不断发展、规范后实现了本土化,最终蜕变为具有自身特征的朝鲜语汉字音。本文旨在厘清中世朝鲜语汉字音与中国音韵学的关联性,并在此基础上探究朝鲜半岛创制“训民正音”之后其朝鲜语汉字音的传承发展及对中国早期官话研究的积极意义。

一、汉字和汉文化在朝鲜半岛的传播与朝鲜文字“训民正音”的创制

中国与朝鲜半岛的语言接触可以追溯到公元前4世纪前后。韩国学者一致认为汉字是在公元前4世纪前后的古朝鲜时期传入到朝鲜半岛。[1]随着6世纪初汉文化传播的加速,新罗的国号和王号逐渐实现了汉字标注。到了7世纪后期(682年),统一新罗时期设立国学,进行了儒学教育。国学作为当时最高的教育机关,讲授《周易》《尚书》《毛诗》和《论语》等汉文典籍,在这一过程中汉字开始在朝鲜半岛普及。8世纪末,在太学中实行三品中正制选拔官员,并开始派遣留学生入唐接受汉学教育。此时两国的交流接触进一步扩大,尤其是中国唐朝长安汉字音对朝鲜语汉字音的确立起到了至关重要的作用。[2]进入10世纪,伴随着汉文化的推广,汉字和汉文基本主宰了高丽时期的书面语言,至此汉字完全融入了朝鲜半岛。

在漫长的历史时期,朝鲜半岛尽管出现了诸如吏读、乡札、口诀等多种汉字借用表记法,但都未能从根本上改变其“言文不一”的实质问题。到了朝鲜王朝时期,中国的理学、易学思想在朝鲜半岛大放异彩,各类汉文典籍更加广为传播,汉文化得到了空前的推崇。与此同时,中国音韵学也成为朝鲜学者们极为关注的对象。他们在对中国音韵体系和汉字音的深入研究中发现,朝鲜语汉字音和中国汉字音并未实现同步发展,朝鲜语汉字音存在字音不正的问题。于是1443年,朝鲜文字“训民正音”面世。新文字的创制动机来源于汉字和汉字音,是为了规范朝鲜语汉字音,对其进行正音的决定性举措,也是将汉字和朝鲜民族语言融合贯通后的本土化产物。可以说,训民正音创制的显性目的是为了解决朝鲜半岛“言文不一”的矛盾,不言自明的隐性目的则是为了用朝鲜语正确标注中国汉字音。[3]训民正音的诞生结束了朝鲜半岛没有本民族文字的漫长历史,开启了朝鲜语言文字发展的新篇章。

二、中国音韵学对训民正音的影响

中国音韵学传入朝鲜半岛大约是在高丽忠烈王时期[4],传入后便得以复刻并多次印刷。忠烈王二十六年即1300年左右,《大德庚子良月梅西书院刊》就刊登了五卷《礼部韵略》。《礼部韵略》对朝鲜半岛音韵学的发展起到了至关重要的作用。同时,这一时期传入朝鲜半岛的《性理大全》7-13卷中收录了邵雍所著《皇极经世书》的音韵理论,这一理论不仅促进了训民正音的创制,而且影响了此后500年间的朝鲜朝声韵学。[5]此外,《切韵指掌图》和《古今韵会举要》等音韵学的优秀成果也对训民正音的成功创制及之后朝鲜语汉字音的发展起到了关键作用。

表1 训民正音28字母体系

训民正音的创制过程参照了中国音韵学的理论精华,具体分析如下。

首先,训民正音的成功创制得益于对汉字本质的认识、对音韵变化和规则的把握,以及对音节的理解。朝鲜世宗大王及集贤殿的学者们从中国等韵图中发现了音节结构,在对其的分析过程中获得了音素,将其归纳总结,从而创制出训民正音。训民正音依据等韵学理论,秉承凡字必合而成音的音节观,一个音节由初声辅音、中声元音和终声辅音共同构成。

其次,训民正音辅音字母的七音排列和清浊名称遵循了中国韵书《切韵指掌图》。《切韵指掌图》的七音排列为牙音、舌音、唇音、齿音、喉音、舌齿音,清浊名称为全清、次清、全浊、不清不浊。训民正音采纳了中古的七音名称和发音方法(表2)。我们可以根据七音及清浊情况找到对应的汉语声母,从而拟构出训民正音的声母读音。

表2 训民正音23辅音

将训民正音和我国字母加以对照,如表3所示,训民正音23个辅音字母沿袭了宋元时期等韵学的字母分布。具体而言,将《切韵指掌图》中36个字母的舌头音·舌上音、重唇音·轻唇音、齿头音·正齿音分别合并,再加上牙音、喉音、舌齿音,正好归为23行,训民正音23个辅音与之相匹配。同时,这种匹配也表明了训民正音的舌音、唇音和齿音并未分化,在细节上与我国字母音仍表现出了差异。①

表3 训民正音字母对应的中国字母

综上所述,训民正音与中国音韵学有着千丝万缕的联系,这种联系决定了朝鲜语汉字音与中国汉字音之间“剪不断”的纽带关系。这样的关系一方面使两者语音上存在一些共性,另一方面也使朝鲜语汉字音在自我发展过程中逐渐凸显了个性,并最终确立自身的汉字音体系。

三、《东国正韵》与朝鲜语汉字音体系的确立

训民正音创制之前,朝鲜半岛的文字记录借助于汉字。在汉字传入朝鲜半岛并被接受的漫长时间里,朝鲜语汉字音基本沿袭了中国的汉字原音。但是由于伴随着各种汉字表记方式的出现和朝鲜语语音体系的变化,朝鲜语汉字音与中国汉字音的发展步调呈现出了差异。训民正音创制之后,开始用训民正音来标注汉字音,因此训民正音的创制是朝鲜语汉字音演变的分水岭。此后,朝鲜半岛的本土汉字音开始得以校正和规范,并逐步形成了自身的汉字音体系。

朝鲜语汉字音体系确立过程中的重要举措当属《东国正韵》(1447年)的颁布。《东国正韵》是朝鲜半岛真正意义上的第一部韵书,这部韵书以中国传统韵书为依据,参考中国韵书体例,通过与中国汉字音的比较和对照,校正朝鲜语汉字音,进而实现了朝鲜语汉字音体系化的目标。申叔舟在《东国正韵》序文中提及了朝鲜语汉字音的特点及与中国汉字音的关联与区别,并举例指出:“溪母之字太半入于见母,此字母之变也。溪母之字或入于晓母,此七音之变也。我国语音,其清浊之辨与中国无异,而于字音独无浊声,此清浊之变也。语音则四声甚明,字音则上去无别,质勿诸韵宜以端母为终声,而俗用来母,其声徐缓,不宜入声,此四声之变也。国语多用溪母,而字音则独夬之一音而已,此尤可笑者也。”[7]39鉴于此,申叔舟对于如何校正汉字音作出如下阐释:“旁采俗习,博考传籍,本诸广用之音,协之古韵之切,字母七音、清浊、四声,靡不究其源委,以复乎正。”[7]3

表4 15世纪朝鲜语汉字音声母体系

再看《东国正韵》的韵母系统。东国正韵韵母系统是基于朝鲜语中汉字实际读音而归纳出的91韵母系统。换言之,91韵母系统是根据《古今韵会举要》的字母韵,即13世纪中国的现实汉字音体系为基准设定的。《东国正韵》目录中共有26组韵目,顺次进行标注并分为平、上、去、入四类。值得一提的是韵书中对韵母标记时既标记了韵母,又标记了韵母代表字(图1)。

图1 《东国正韵》韵目目录

根据图1,我们以《东国正韵》目录中韵目一、二、三、四为例,将韵母表转写如下。

表5 15世纪朝鲜语汉字音韵母体系(韵目一、二、三、四为例)

结合上面的图表,我们可以大致把握《东国正韵》的汉字音体系。该体系确立后,世宗大王下诏此后所有刊行物的汉字音都按照《东国正韵》的字音进行标注。从这一意义上讲,《东国正韵》为朝鲜语汉字音的统一规范制定了标准和依据。[8]《东国正韵》完成后,《洪武正韵译训》(1455年)提上了韵书编纂日程。韩国学界将《训民正音》的颁布,《东国正韵》和《洪武正韵译训》的编纂视为朝鲜朝的“三大语文政策”。三大语文政策一脉相承,是15世纪朝鲜语汉字音韵学理论研究的直接成果。通过三项语言政策,朝鲜王朝完成了民族文字的创制、朝鲜语汉字音的整理与统一,以及中国汉字音的标注。三大语文政策顺利完成后的1517年,朝鲜学者崔世珍又在此前韵书的基础上编纂了能够更加全面且精确标注中国本土汉字音的《四声通解》。

四、中世朝鲜语汉字音对中国早期官话研究的意义

训民正音创制之后,在很长一段时间里朝鲜半岛的韵学和汉字音研究围绕两大主题展开,一是继续规范和发展本土汉字音,二是进一步实现对中国汉字音的精准标注。前者的代表性举措为《东国正韵》的颁布,后者的典型代表为《洪武正韵译训》和《四声通解》的编纂。在依据中国汉字音对朝鲜语汉字音进行校正和规范的过程中,一方面,朝鲜语汉字音不断传承发展,形成了自身的汉字音体系;另一方面,伴随着中国汉字音的渗入与影响,朝鲜语汉字音也呈现出很多当时中国汉字现实音的样态。

依据朝鲜语学史的时代划分,朝鲜语的发展可分为古代朝鲜语、中世朝鲜语、近代朝鲜语和现代朝鲜语四个时期。中世朝鲜语一般是指高丽朝和朝鲜朝统治时期的10世纪初至16世纪末期的朝鲜语。[9]中世朝鲜语的形成时期正好处于汉文典籍大量输入、汉字在朝鲜半岛大规模传播、发展并最终完成汉字音本土化的时期。更重要的是,在这一时期还诞生了训民正音。因此,训民正音诞生的15、16世纪是朝鲜半岛语言发展史上的重要时期。而在中国语言学史上,自13世纪宋代起至1840年鸦片战争之前的汉语称为近代汉语[10],13世纪至15世纪是近代汉语标准话音韵体系形成时期,中国学界认为这一时期又是“早期官话”的形成时期。显然,中世朝鲜语时期的朝鲜语汉字音与中国早期官话在各自语音发展史上不仅具有标志性意义且具有时间交集。

中国的音韵文献《切韵指掌图》《古今韵会举要》等以及相关音韵理论成就了训民正音的创制,促进了朝鲜语汉字音的发展。而中国早期官话时期的代表性音韵文献就包括宋代的《切韵指掌图》(具体年代不详)、元代的《古今韵会举要》(1297年)、《中原音韵》(1324年),以及明代的《洪武正韵》(1375年)、《韵略易通》(1442年)等。因此,无论是时间上,还是音韵文献上,中世朝鲜语汉字音对研究中国早期官话都有一定的积极意义。

(一)中世朝鲜语时期有关早期官话的记述

从现代意义来讲,官话即标准音、普通话。关于中国早期官话的记述十分宝贵,鲁国尧先生曾指出:“官话”一词在元代尚未出现,明代谢榛(1495—1575)的《四溟诗话》、何良俊(1506—1573)的《四有斋丛说·史十一》以及张位(1538—1605)的《问齐集》中有过官话的记载。[11]其中谢榛的《四溟诗话》卷三中写道:“及登甲科,学说官话,便作腔子。”[11]295何良俊的《四有斋丛说 史十一》中也有如下提及:“雅宜不喜作乡语,每发口必官话。”[11]295此外,张位在《问齐集》中指出:“江南多患齿音不清,然此亦官话中乡音耳”。[11]295这些是“官话”一词的较早用例,但是语焉不详。在查阅《朝鲜王朝实录》时,我们发现了关于“官话”的详细记载。《朝鲜王朝实录》中关于“官话”的记载共有两次,一次是1483年,一次是1598年。依据上述官话记载,从时间上来推算,我们认为“官话”这一名称最早可能不是出现在中国国内的文献中,而是出现于1483年的朝鲜成宗实录。1483年,即成宗14年9月29日己未记载(《成宗实录》158卷)如下:

头目葛贵见《直解小学》曰:“反译甚好,而间有古语,不合时用,且不是官话,无人认听。右《小学》一件,送副使处,令我改正,则我当赍还燕京,质问以送。”上命右承旨成俔,赍《直解小学》一件,赠副使。[12]

《成宗实录》里言及的《直解小学》是朝鲜王朝时期学习汉语的重要书目之一。《直解小学》中夹杂了不合时用的古语,且不是官话,致使无人听懂。既然“官话”反映的是当时社会的“时音”,随着时间的流逝,宋代之前传承下来的语音显然与当时的现实音产生了距离。于是《朝鲜王朝实录》里就有了关于“官话”的特别记载。

另外,1598年,即宣祖31年7月7日庚寅记载(《宣祖实录》102卷)如下:

庚寅/领议政柳成龙啓曰:“臣昨日闻命下,今日早门,欲诣提督衙门,通名听候分付,闻有未安事,必须禀定,故敢来先啓。提督今此求与大臣同行,欲得宣力供事之人。顷日臣与左右相,同往见之,提督见臣形容衰败,癃病佝偻,语言不通,难以倚仗于戎马之间,谓臣等曰:柳某不通官话,今后有事,左右相可频来相见……”。[13]

时隔100多年,《朝鲜王朝实录》里再次出现了关于官话的记录。可见当时朝鲜王朝与中国的交流依然频繁,各种往来势必增进双方语言的沟通和了解,朝鲜王朝对当时中国的官话并不陌生,中国汉字音对朝鲜半岛的影响仍在继续。②

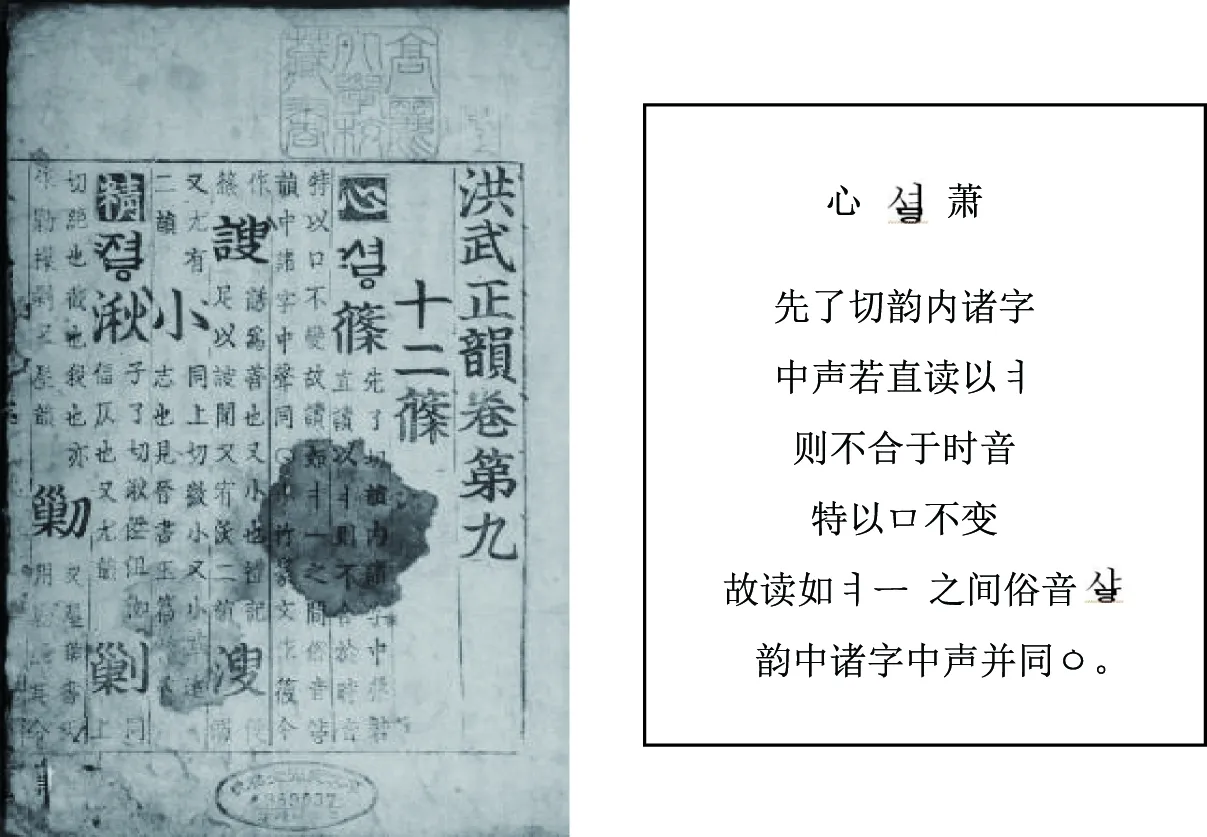

(二)《洪武正韵译训》与早期官话

《洪武正韵》(1375年)是中国早期官话时期的重要音韵文献,它打破了唐宋两百多年来官韵一直延用《礼部韵略》的局面,确定了新规范语音标准。《洪武正韵》传入朝鲜半岛后,成为朝鲜朝的权威韵书。正如世宗大王所言,《洪武正韵》实是天下万国所宗,将其奉为圭臬。之后,世宗大王命学者利用训民正音对《洪武正韵》进行对音注解,于是《洪武正韵译训》(1455年)诞生。《洪武正韵译训》31字母及其对应的训民正音见表6。

表6 《洪武正韵译训》31字母及其对应的训民正音

在编纂《洪武正韵译训》时,为获得准确的一手汉字音,以申叔舟为首的韵书编纂者们不仅向当时出使朝鲜的中国使臣反复询问《洪武正韵》中的汉字音,还先后往返北京7、8次进行调研,并13次前往中国辽东地区,向当时流放在那里的明朝翰林学士黄瓒请教。在反复考察、核实的过程中,朝鲜学者们发现当时中国汉字音和朝鲜语汉字音已经存在很大差异。不仅如此,《洪武正韵》韵书中的正音体系跟当时中国的现实音也存在隔阂。因此,学者们通过调查当时中国的现实音,分析中国韵书与现实音的差异,将现实音设定为“俗音”,并以训民正音对俗音进行了标记。上面提到的《成宗实录》中有关官话的记载也从侧面解释了对《洪武正韵》进行译训时,设立“俗音”并将其与正音加以区别的理由。

图2 洪武正韵译训影印及萧韵例举

用朝鲜民族的文字体系标注中国汉字音的《洪武正韵译训》历经8年最终编纂完成。这部韵书不仅记录了当时的朝鲜语汉字音,也记录了中国传统汉字音和现实汉字音。此外,《洪武正韵译训》中使用的汉字音表记方式成为当时使用朝鲜语对译汉语的规范音,此后的韵书编纂都以《洪武正韵译训》中的注音方式为依据。[15]《洪武正韵》编纂完成后不到4年,80韵本的重修本被再次颁布。与76韵本的初刊相比,两部韵书的反切虽然出现很大差异,然而《洪武正韵译训》的俗音体系却与《洪武正韵》重修本的正音体系表现出了很大的一致性。正如宁忌浮先生所言:“80韵本改动76韵本的地方多与《洪武正韵译训》所辑‘俗音’相同。”[16]因此,如果不是时间的偏差,我们甚至以为80韵本《洪武正韵》是运用《洪武正韵译训》中称为“俗音”的“中国时音”修订了76韵本。可见,《洪武正韵》和《洪武正韵译训》见证了中世朝鲜语汉字音与近代汉语早期官话的密切关联,特别是《洪武正韵译训》一书,成为当时用朝鲜语音来标注中国汉字音的具有代表性的资料,也为我们研究近代汉语语音史和早期官话提供了珍贵的域外素材。

(三)《四声通解》与早期官话

鉴于《洪武正韵译训》内容庞大,不便翻阅,世宗大王又令申叔舟编撰了《四声通考》。《四声通考》将《洪武正韵译训》的体例加以改动,将译训中收录的汉字汇编成韵,同属韵的汉字按照31个字母顺序排列。归为同一字母的汉字再按平声、上声、去声、入声的顺序再次排列。因此,《四声通考》可以看作是一部精简版的《洪武正韵译训》。正因为它的精简,《四声通考》中的汉字只标注了音,缺少释义,之后朝鲜朝的汉学大家崔世珍对其进行了增补,于1517年编纂了更为完善的韵书——《四声通解》。

如果说《洪武正韵译训》最初用训民正音记录了汉字的正音和俗音,《四声通解》则设立了除正音、俗音之外的第三种音系——“今俗音”,并最大程度地详细标注了15-16世纪的中国汉字音。《四声通解》和《洪武正韵译训》都是基于《洪武正韵》编制而成,目的都在于用训民正音来标注正音体系。在标注过程中,《洪武正韵译训》为了能够符合实用、便于交流,就在正音之下加注了时音,于是就有了俗音。而《四声通解》中的时音就命名为今俗音,是对《洪武正韵译训》中俗音的纠正和补充。由此可知,《四声通解》与《洪武正韵译训》两书的正音和俗音体系基本一致。

具体而言,《四声通解》中的正音继承了《洪武正韵译训》的正音体系,为“五方之人皆能通解”之语音;俗音是申叔舟编撰《四声通考》时的中国官话,主要反映了15世纪中国北方音的实貌;今俗音体系则是崔世珍自行走访并观察记录下的16世纪的中国时音。显然,《四声通解》中标注中国现实音的俗音和今俗音实际上都反映了15世纪和16世纪中国汉语音韵变化多发时期的北方音及音韵变化情形,代表了当时官话的实际读音。也就是说,由于地缘关系《四声通解》中的汉字音基本属于中国北方官话音系。但是,由于汉语语音系统存在差异,官话内部的音并不统一,因此,《四声通解》中的俗音和今俗音不是对当时中国某地方言的记录,而是反映了当时官话的一般特征及其不同成分的记录。[17]鉴于此,《四声通解》韵书中的大多数汉字音是明初官话中现存音的活生生的体现。

通过考察《四声通解》,我们还发现了声母体系中的浊音清化、唇音分化、卷舌音化以及声母和韵母的简化、入声韵尾的消失、-m韵尾的-n韵尾化以及声调变化等一系列音韵变化情形。

表7 《四声通解》今俗音枚举

续表

巧合的是,我们通过考察《四声通解》所发现的这些音韵现象在同时期的明代官话系韵书《中原雅音》《韵略易通》和《青郊杂著》中也有类似的记录和描述。[18]这再一次证明了《四声通解》所反映的时音特征与明代官话特征基本相符。可以说,这部朝鲜韵书间接呈现了中国近代汉字音和早期官话的变迁与演化。

如上所述,《洪武正韵译训》和《四声通解》作为重要的中世朝鲜语汉字音文献,展现了中世朝鲜语汉字音和中国早期官话之间的关联,记录了当时中国汉字音的样态。这一时期的朝鲜语汉字音相关文献是朝鲜语汉字音、中国传统汉字音和现实汉字音的集大成,印证了朝鲜语汉字音自身的传承关系,是研究朝鲜语汉字音的范本,同时在不同程度上映射了当时的中国汉字音,因此也是研究当时中国汉字音的珍贵资料。

五、结语

汉字传入朝鲜半岛初期,曾充分保留了中国汉字原音的特征。随着时间的推移,汉字音在朝鲜半岛本土化的过程中与中国汉字音逐渐产生了距离,训民正音顺势而生。中国韵书和音韵学理论在朝鲜语元音和辅音字母的创制过程中起到了至关重要的作用,这就注定了朝鲜语与中国汉字音之间剪不断的纽带关系。新文字的诞生更带来了中世朝鲜语汉字音的空前发展,经过校正、规范逐步与朝鲜语的语音实现了恰到好处的契合,最终形成了独特的朝鲜语汉字音体系。《东国正韵》的成功颁布是朝鲜半岛本土汉字音发展中的标志性举措。之后,《洪武正韵译训》和《四声通解》的顺利编纂推动了中国汉字音的朝鲜语标注。因此,中世朝鲜语汉字音相关文献无论对研究朝鲜半岛本土汉字音,还是中国早期官话音都提供了珍贵的域外素材。

注释:

①由于训民正音创制当时舌头音·舌上音、重唇音·轻唇音、齿头音·正齿音没有分化,所以朝鲜语汉字音很大程度可能起源于汉语上古音末期或魏晋南北朝时期,即大约3世纪初至6世纪左右,因为这一时期的舌头音·舌上音、重唇音·轻唇音、齿头音·正齿音恰好也没有分化。此后,由于受隋唐时期长安汉字音的影响,以切韵系韵书为代表的中古汉字音对朝鲜语汉字音的发展起到了举足轻重的作用。再后来,宋明时期的汉字音特性也潜移默化地影响了中世朝鲜语汉字音。

②事实上,训民正音创制之后这一文字基本处于“失语”状态,在此后长达4个世纪的时间里,朝鲜半岛的文字生活并未因新文字的创制而发生根本性变化。公文、书信、文人的文集以及学术书籍仍然以汉文撰写发行,直至19世纪末期,朝鲜民族的这种双重语言生活才开始改观。换言之,汉字在传入朝鲜半岛并被最终接受这一过程中逐步确立了其在朝鲜民族语言文字中的支配性地位。