健康受试者污名身份的主体建构与应对策略*——基于31名健康受试者的深度访谈

2021-04-28武晓静

武晓静 邓 蕊

近年来,我国开展的药物临床试验数量持续增加,据统计,每年约有数千种药物进行人体试验,每年参与药物试验的人数高达50多万[1]。药物临床试验过程一般包括4期,其中新药Ⅰ期试验和生物等效性试验的研究对象为健康人。任何一种药物从研发到上市都离不开健康受试者的参与,健康受试者为药物的研发上市作出了巨大的贡献,但由于药物临床试验的专业性带来的神秘感以及一些新闻媒体为搏眼球的不实报道[2-3],使得他们被贴上“出卖健康、不上进和偷偷摸摸”的标签,甚至还遭受到他人的歧视。显然,健康受试者群体遭受了来自社会的污名。

社会学家欧文·戈夫曼[4]将污名化人群分为三类,包括与各种身体残废,个人的性格缺点,与种族、民族和宗教相关的污名。与此同时,还存在一些因疾病、职业、社会生存状态而导致的特殊身份者的污名化,如毒品成瘾者、肥胖人群、艾滋病患者、艾滋病孤儿、同性恋者、出狱人、非正规就业者等,这部分群体的污名化已经受到了学者们的关注,但目前还没有学者涉及健康受试者的污名化研究。本文从主体建构的视角,分析健康受试者群体自身如何建构和解构自我身份。主体建构的价值在于将意义光谱中的每个类属都置于平等的地位之中,从而反抗和解构垄断性意义,强调意义的多元性[5],从健康受试者自身的角度建构并解构其身份,有利于受试者自身在参加试验时更好地保护自己,也有利于社会大众对受试者身份有更科学理性的认识,消除对健康受试者的污名看法。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

2019年9月12日~2020年6月13日,采取非随机抽样方法,选取某省某医院参加药物临床试验的72名健康受试者为研究对象,其中包括31名社会无业和低收入人员以及41名大学生。采用半结构式访谈法进行资料收集。健康受试者纳入标准:至少入组一周期;具有清晰表达自己想法的语言沟通能力;知情后自愿参加访谈。本文主要研究社会无业和低收入人群对健康受试者污名身份的主体建构和应对策略,即采取“目标抽样方法”[6]从中选取31名社会无业和低收入受试者的访谈笔记进行分析,其基本情况见表1。

1.2 研究工具

研究工具为研究者自编的半结构式访谈提纲,内容包括:受访者的基本情况、试验信息的获知渠道、参加药物试验次数、参加药物试验的原因、对健康受试者的看法、是否与家人及朋友告知商量、以后是否还会参加。访谈内容不局限于访谈提纲,根据受访者的回答进行深度访谈。

1.3 资料分析

将访谈笔记转为逐字稿进行整理,采用质性研究分析软件NVivo Plus对访谈笔记进行编码分析。本研究对受访者采用二级编号的方法进行区分,第一级用来区分男(M)女(W),第二级是受访者的编号,从01按顺序编号,如第一个访谈对象是一名女性健康受试者,则其编号为W-01。

2 访谈结果

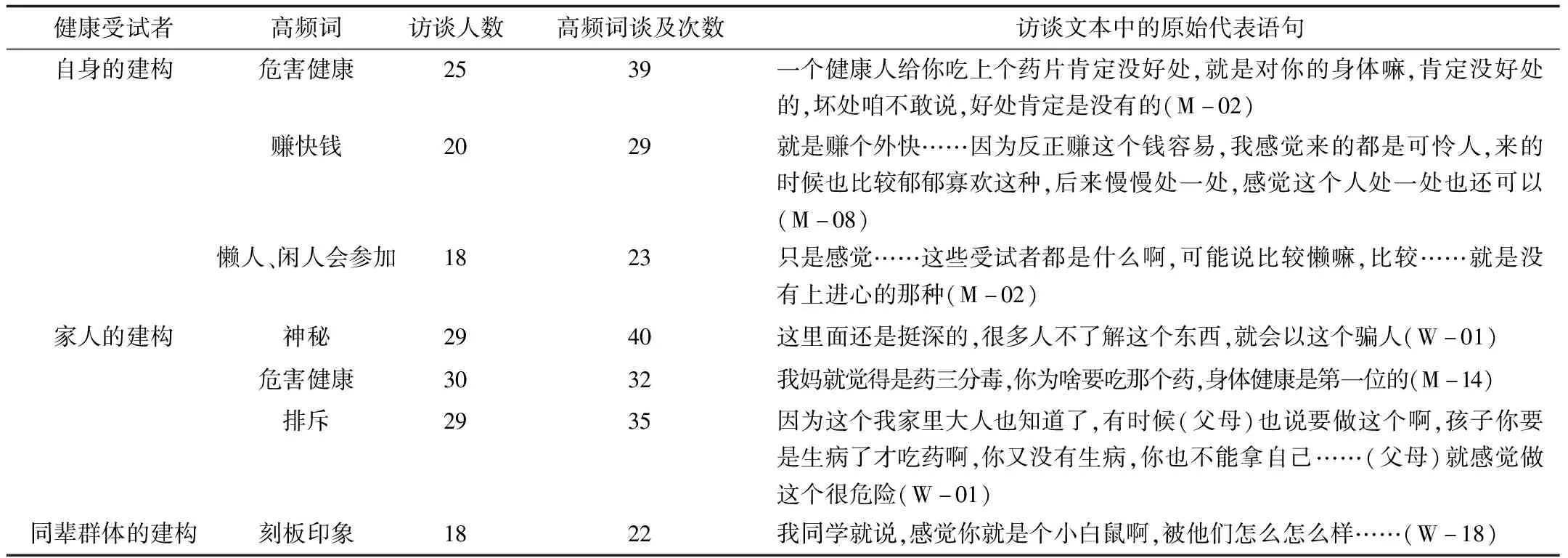

2.1 健康受试者污名身份的外在建构

访谈发现,健康受试者在参加试验前对受试者身份的看法是对其污名身份的一种外在建构,同时受试者的主要社会交往对象(家人和同辈群体,如同事、邻居、朋友等)强化加剧了受试者的污名身份。

在谈及对健康受试者的看法时,31名受访者中有25名表示当受试者参加临床试验是一件对身体有损害的事情,有20名受试者表示虽然对身体有损害,但这是一件可以赚快钱的事情;18名受试者认为参加试药躺着就把钱挣了,只有那些懒人,不上进的人才会来参加;而且,在选取的31名受访者中,有29名受试者在第一次参加试验时,都认为药物试验是一件神秘的事情,“一开始说了,我还有点不敢相信,让吃颗药,抽抽血,完了就给钱,好像有点不现实,有点不相信”。

31名受访者中有30名受试者与家人说起过药物试验,家人对药物试验主要有两种看法,一是认为参加药物试验是一件非常危险的事情;二是认为参加试验是一件不光彩的事,“有手有脚的干点啥不行呀,非要去干那种事情”。在问及“参加试验是否与家人(父母、爱人、兄弟姐妹)商量”时,31名受访者中,有7名受试者表示告知过家人,但都遭到家人的明确反对;在问及“参加试验是否与朋友商量”时,31名受试者都表示与最好的朋友说起过,认为彼此都是年轻人,比较能接受这个事情,所以会跟自己的朋友商量,甚至还会推荐身边的朋友参加,但是在商量和推荐过程中,有18名受试者还是受到了身边朋友的质疑,朋友会说“你就是去当小白鼠了,我不愿意去”。

由以上分析可以得出,受试者自身、家人及同辈群体三个主体共同建构了受试者的污名身份,如表2所示,这种污名身份主要表现为三个方面:出卖健康,拿命换钱;懒惰,不上进;神秘,偷偷摸摸。

表2 健康受试者污名身份的外在建构

2.2 健康受试者污名身份的内在认同

访谈发现,31名受访者均感受到了他人对其受试者身份的偏见,这种偏见与健康受试者自身的认知共同建构了健康受试者的污名身份。

在谈及“参加试验的原因”时,31名受访者中有20名是为了赚外快,他们认为“这种钱是白给的,为什么不挣”“不挣钱谁愿意干”“只要报酬高,精神病类的、抗癌类的药物都会参加”,认为“这是一种无脑的副业,躺在那儿什么都不用干就能挣钱”,他们认同来自他人的“出卖健康、拿命换钱”的污名看法。

还有7名受访者参加试验是因为没有工作,他们认为“我没本事、没学历,干不了别的,只能来干这个”“来这儿参加这个的都是懒人,我也是懒人”。他们这种否定自我价值的看法也是对健康受试者“懒惰、不上进”的污名身份的一种认同。

在谈及“你是否会与身边的人分享参加试验的经历”时,31名受访者均表示不会主动说起,“别人不问,我也不会说”。在进一步的访谈中问到“如果试验结束后,家人/朋友/同事问起这段时间你去干什么了,你会说吗?”如果家人问起,有6名受试者表示“试验都参加完了,如果他们问了,我也会说,说了也没啥,我都这么大的人了,有自主权”。如果朋友问起,17名受访者表示会跟朋友说,“但是如果我跟他们说了,他们一直说这个不好,还劝我不要参加的时候,我就不会再跟他们说了”。31名受访者中的14名有工作的受试者均表示,如果同事问起,只会说“有点私人的事情,不会多说”。受访者的这些消极社交行为是对健康受试者“神秘、偷偷摸摸”的污名身份的一种认同。

由以上分析可以得出,面对来自他人的污名看法,健康受试者会从“经济利益至上、自我价值否定和消极社交意愿”三个方面认知受试者身份。

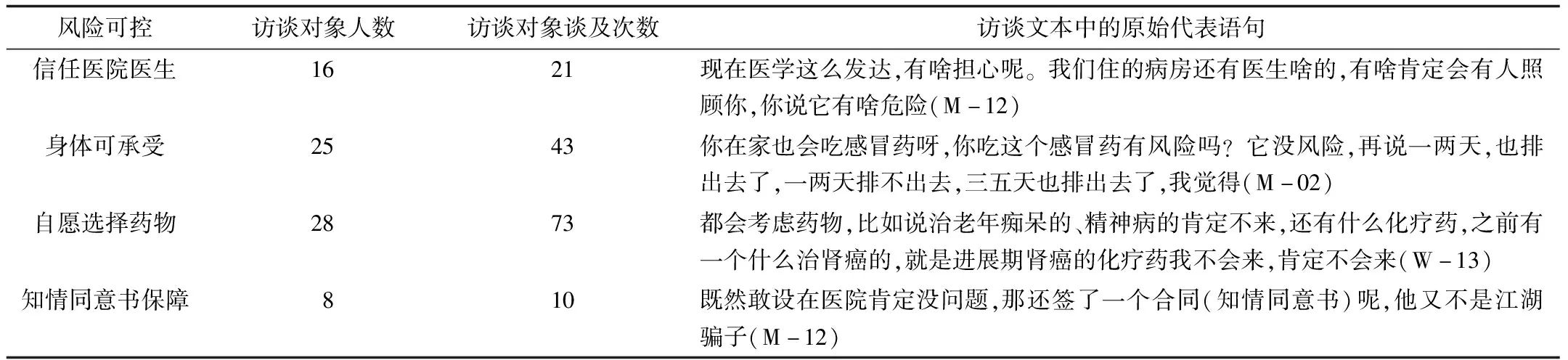

2.3 健康受试者应对污名身份的策略

访谈发现,面对污名,31名健康受试者主要有两种应对策略:一是认知应对策略,二是行为应对策略。

谈及“如果别人对你的受试者身份有误解时,你会怎么应对?”31名受访者的应对策略可以分为以下两种:一是从自我认知上应对。认为“自己得钱了就行,别的都不重要,别人说就让他说去吧”。31名受访者中有22名受试者认为“我去试药,不偷不抢,不吸毒”“试药和献血一样光荣”“试药比献血更光荣,为社会做出的贡献更大”。所以,他们会通过保持经济理性和赋予健康受试者积极的社会意义来应对污名。

从表3中可以看出,受试者在参加药物试验之前,会在网上查清楚药物的副作用,会向身边的医护朋友咨询,而且还会注意不向试验工作人员隐瞒自己的各项身体状况及疾病史,会选择常见的药物,如感冒药、消炎药、降压药和各种保健品等,他们认为这些药对身体影响不大,年轻人吃上几片药可以代谢掉。有28名受访者表示不会选择参加精神类药物、抗癌药物、抗生素药物以及注射类药物试验,他们认为这些药物对身体损害较大,在权衡风险和受益之后认为自己无法承受这样的风险,而且有16名受访者都表示信任医院和医生,认为试药是一件非常安全的事情。所以他们会通过确认风险可控来应对污名。

表3 健康受试者确认风险可控

另一种是从对待他人的行为方面应对。在访谈中,问及“你觉得别人为什么会对健康受试者有偏见”时,31名受访者中有27名均表示“他们就是无知,没文化,这在大地方早就普及了”。表明他们会通过与这些“无知”的人保持距离来应对污名。

在问及“你是通过什么方式获知药物试验的信息”时,31名受访者中有29名受试者的消息来源是身边的医护亲戚介绍或者参加过的亲朋好友推荐,他们认为“身边的人参加过,觉得也没啥,所以不担心”,此外,如果同组受试者中有医学生或医护工作者的话,其他受试者无形之中会有一种“安全感”,认为“医学生、医务人员也会来参加,所以不觉得当受试者丢人”。这表明他们会通过选择性的信息关注来应对污名。

在访谈中发现,大部分受试者参加临床试验都不会跟家人和同辈群体商量,也不会主动与他人分享自己参加药物试验的经历,他们通过隐瞒身份的策略应对来自他人的污名看法;问到“以后是否还会参加?”有5名受访者表示“只要自己赚钱了就不会再参加”。他们通过摆脱目前的身份来应对污名;在问到“被称为受试者的感受”时,一部分受试者表示会感到不舒服,感觉自己就像试验中的小白鼠,31名受访者中有21名受试者表示他们参加试验更希望被称为“志愿者”或“奉献者”,因为他们是自愿参加的,并且为医学做出了贡献,他们通过建构一种社会地位更高的身份来应对来自他人的污名看法。

由以上分析可以得出,31名受访者应对污名身份的认知应对策略包括:保持经济理性,确认风险可控和赋予积极社会意义;行为应对策略包括与“无知”的人距离化、选择性信息关注和隐瞒身份、寻求另外一种身份。

3 讨论

3.1 健康受试者的社会污名

戈夫曼认为污名就是附着在个体身上的一种不被信任和不受社会主流群体欢迎的特征,这种特征显而易见会降低个体在社会生活中的地位[7]。污名是相对性的,是在具体的交往过程和社会关系中形成的,任何一个人同时既是污名的制造者又是污名的对象[8]。健康受试者具有多重社会身份,在参加试验前,他们可能是污名身份的制造者,参加试验的过程中,他们就变成了污名的对象。第一次参加试验的受试者及其主要社会交往对象共同建构了健康受试者的污名身份。这属于“社会污名”。

3.1.1 出卖健康,拿命换钱

“出卖健康,拿命换钱”是受试者身上最主要的污名标签。这一污名标签主要来源于他们参加试验的动机以及高额报酬的来源。归因理论对污名化的解释认为可控性是最为重要的一个维度,如果导致某一行为的原因不可控,那么人们就会对对方表示谅解,甚至会给予其帮助;如果导致某一行为的原因可控,人们对对方的情绪反应会变成愤怒,认为对方应该为自己的行为负责,所以会产生歧视[9]。在访谈中,大部分受试者表示参加临床试验的动机是挣快钱,当然,其中也有受试者是抱着“为医学作贡献”的想法去参加的,但是在其他人看来导致试药这一行为的原因是可控的,有理由不去试药,“有手有脚的干点啥不行呀,非要去干那种事”,所以社会公众会对这一群体产生歧视。

此外,受试者群体所谓的高额报酬,其实是营养补助金,在新药Ⅰ期和生物等效性试验过程中,营养补助金是根据采血点、试验周期、回访次数和药物剂量发放的,采血点多、试验周期长、回访次数多、药物剂量大或药物副作用大的试验,营养补助金相应会比较高,所以很多受试者身边的人会认为,“你就是去当小白鼠了,挣个卖血钱,简直就是拿命换钱”。

3.1.2 懒惰,不上进

受试者的另一污名标签是只有那些懒惰和不上进的人才会去当受试者。这一污名标签主要源于对社会大众理想的收入分配模式的挑战,人们普遍认为,拥有文化资本和一般性人力资本的人应该获得高收入,即有文化、高学历的人应该获得高收入,吃苦耐劳、高智商的人应该获得高收入[10],而受试者群体既不需要高学历,也不需要吃苦耐劳,“躺着就把钱挣了”似乎是一种不劳而获的行为,社会大众当然会对这种挣钱方式表示质疑,认为“去参加试验的人都是社会的蛀虫,都是些不上进的懒人”。

3.1.3 神秘,偷偷摸摸

受试者的最后一个污名标签是神秘和偷偷摸摸。这一污名标签主要源于药物临床试验的专业性带来的神秘感。社会大众对药物临床试验几乎没有任何了解,有些非药学专业的医学生甚至都不了解药物临床试验是什么,不了解它的目的、具体的试验分期、试验的流程等。所以,受试者总给人一种师出有名却偷偷摸摸的印象,甚至被冠以“试药人”之名。在任何一个浏览器中以“试药人”为关键词进行搜索,出现的多是探访、揭秘等内容。偏见是偏见持有者的学习经验所致[11],新闻媒体作为人们获取信息的主要渠道,给健康受试者群体贴上了神秘的污名标签,所以人们所接受的新闻媒体的影响使得他们学习到了对健康受试者的偏见。

3.2 健康受试者的自我污名

污名还包括“自我污名”。自我污名是指受试者群体自身内化接受社会公众对其的消极刻板印象、偏见和歧视,而形成对自己的不正确认识[12],自我污名发生在个体将社会污名内化的过程中[13],这种污名身份的内在认同在受试者身上主要表现在三方面:经济利益至上、自我价值否定和消极社交意愿。

3.2.1 经济利益至上

受试者的自我污名体现在他们认为经济利益至上,认同“出卖健康,拿命换钱”的污名标签。社会交换理论认为,人们希望获得最大化的利益和付出最小化的代价[11]。参加药物临床试验是一种追求最大受益和最小付出的行为。得到试药补偿金是健康人群参与试药的主要动机[14],受试者根据经济理性的思维方式,从相对优势和相对劣势两方面来建构其污名身份,认为相对于药物给身体带来的风险,经济利益是更重要的。由于受试者身份与“经济利益”“自由”“轻松”等积极的社会意义相联系,使得受试者接受和认同了社会大众赋予这一身份的污名标签。

3.2.2 自我价值否定

受试者的自我污名体现在深层次的自我价值怀疑和否定,他们认同自己的懒惰、不上进。受试者大多数都是没有固定收入或者收入较低的一些年轻人,这些人往往不满足当下的收入,或者当下的收入不足以支持自己及家庭的生活,而自身能力资源又有限,找不到可以增加收入的更好的工作,参加药物临床试验相对于其他工作而言是一个低门槛的事情,所以很多人甚至以此为主要谋生手段,成为“职业试药人”。但是他们本身也对受试者这一身份有偏见,也认同社会赋予这一身份的污名标签。

3.2.3 消极社交意愿

受试者的自我污名还体现在他们的社交意愿比较消极,因为他们认同受试者身份的神秘、偷偷摸摸。社会交往是人类互动最基本的形式,受试者的社会交往对象主要是父母长辈和同辈群体,正常的社会交往有利于人类的正常社会化,并形成稳定的社会支持网络[15]。受试者在与他人谈论参加药物临床试验时,对交往对象的态度有明显的感知能力,交往对象的劝说增强了受试者的耻辱感,大部分受试者都会在遭到这种歧视与偏见后产生回避交往心理,具体表现为消极的社交意愿,只要觉得对方对受试者身份有偏见,就会回避谈论此话题。

3.3 健康受试者污名身份的解构

身份认同具有层次性[16],主体在外在建构和内在认同的基础上,对健康受试者的污名身份有明确的认知和情感,作为社会化的行动主体,他们会形成一定的行为模式来解构其污名身份。戈夫曼认为,凡是置身于社会互动中的主体都期望能在互动中维持完美的形象[15],健康受试者也不例外。通过归纳发现,健康受试者会采取认知应对策略和行为应对策略来解构污名。

3.3.1 认知应对策略

(1)保持经济理性:健康受试者应对污名身份的策略之一是保持经济理性。经济理性指代经济活动的任何参与者追求物质利益最大化的动机[17],根据经济理性的思维方式,个体在选择成为受试者时遵循的是经济原则,即成为受试者可以带来经济利益,而且这种经济利益要大于在现有条件下个体通过其他方式获得的经济利益,所以受试者会从相对优势方面来解构其污名身份。

(2)确认风险可控:社会大众对受试者的污名看法主要来源于对药物副作用的担心,认为“是药三分毒”,健康人在没有任何诊断指征的情况下乱吃药,无疑是一种“出卖健康”的行为。对于试验用药的危害,访谈中一位招募人员说:“吃一两片药,就像一克砒霜滴进大海,你喝了海水会死吗?”这句话也正是所有受试者解构其污名身份的策略之一,即确认风险可控。

(3)赋予积极社会意义:在社会大众看来,受试者与“出卖健康,拿命换钱”“懒惰,不上进”和“神秘,偷偷摸摸”等消极社会意义相联系,而这种联系就是社会大众对其身份赋予污名标签的根源所在。受试者群体试图通过赋予受试者身份以积极的社会意义来应对其污名身份,他们通过将受试者身份与“为医学作贡献”“不偷不抢”等积极社会意义相联系,从而认同了自己的受试者身份,有效抵抗了他人对其身份的歧视和偏见。

3.3.2 行为应对策略

(1)与“无知”的人距离化:受到污名氛围笼罩的人往往会选择与两类人交往,一类是同样受到污名的群体;另一类是所谓的“明白人”[18],处于相同情景下的受试者群体往往通过接近更加认同他们的群体(同为受试者)来应对危机。受试者群体普遍认为受试者身份遭到社会歧视和偏见,但他们一般都肯定和接受自己的受试者身份,认为是无知导致误解,所以他们会选择与那些“无知”(即不懂药物试验)的群体距离化,而只与那些所谓的“明白人”交往,他们一般会采取“什么圈子说什么话”的策略,不跟其他人主动提及,只和受试者圈子里的人或者有参加意愿的朋友说。

(2)选择性信息关注:相对于媒体和普通大众传达出来的试药看法而言,受试者群体更愿意选择相信近距离信息中的积极信息。所谓近距离信息是指距离受试者生活半径较近的信息[19],如医护亲戚的意见建议、亲密朋友的参与经历、同组受试者的参与等。对于受试者而言,身边人提供的信息是更可信且有说服力的。所以他们会通过选择性的信息关注来解构健康受试者的污名身份。

(3)隐瞒身份、寻求另种身份:戈夫曼认为,污名问题的关键事实是遭贬者倾向于持有与正常人相似的身份观,即使某个个体具有反常的感知,他也可能有正常的关注与顾虑,并采用正常的策略向他人隐瞒异常特征[20]。受试者的隐瞒策略主要包括两方面:一是隐瞒其污名身份;二是尽快摆脱其污名身份,“只要自己赚钱了就不会再参加了”,或者通过建构一种社会地位更高的身份,即认为自己是“医学事业的贡献者”,解构来自他人的污名看法,继续维持受试者身份。

4 启示与研究的局限性

健康受试者群体为医学事业的发展作出了重要贡献,他们是一个应该受到尊重的群体,但却遭受了来自社会的污名。受试者的污名化不是一个线性的过程,而是由外在建构和内在认同共同发生作用形成的[7],所以受试者身份的去污名化不仅需要受试者自身积极的认知态度和行动,还需要社会环境的改变,新闻媒体应提供更多关于药物临床试验的正面的、科普性的信息,让受试者在确保自身安全和利益的基础上参加试验,让社会公众对受试者有更多了解,消除偏见,给予受试者应有的尊重,从而推动我国医学科研的发展。

医学生和医务工作者也是新药Ⅰ期试验和生物等效性试验的主要参与者,由于其文化程度、生活环境和生存需求与社会无业或低收入受试者不同,所以也呈现出不同的对健康受试者污名身份的内在认同和应对策略,在后续研究中将继续讨论这一内容。