环境规制、省际产业转移对污染迁移的空间溢出效应

2021-04-27沈悦任一鑫

沈悦 任一鑫

摘要 目前我国正在积极地探寻经济增长高质量发展,生态环境与经济持续、稳定的和谐发展至关重要。虽然政府制定了相关的环境治理政策,但我国环境治理整体效果仍然欠佳。自从分税制改革以来,地方政府为了获得较高经济效益,会放松对环境管理,导致环境治理高投入低成效。同时,由于区域经济发展不平衡导致政府在制定相关环境治理政策时带有区域性特点,迫使高污染高能耗企业迁移至环境规制相对薄弱的地区,由此产生污染迁移的现象。基于此,对2003—2017年30个省区市(港澳台和西藏除外)环境污染总指数的空间溢出效应进行探讨,构建动态空间杜宾模型研究环境规制、省际产业转移对污染迁移的影响。研究结果表明:①环境规制总体上对环境污染具有显著直接效应且存在正向空间溢出效应,当某省环境规制强度增加,环境污染总指数会降低,从而引起污染向相邻省份转移,造成相邻省份的环境污染总指数上升。②省际产业转移整体上对环境污染具有显著直接效应且存在负向空间溢出效应,当某省的产业转移到相邻省份时,会缓解本省环境污染,却加重相邻省份的环境污染程度。这就需要中央政府加强对于各省区市的环境管控,统筹各区域的联防联治机制。产业转移承接省份在招商引资的过程中不仅要考虑本省环境承载能力和环境治理能力,还要考虑入驻企业自身污染排放处理能力,并将污染排放指数纳入筛选条件。同时,产业转移承接省份要引入企业的生产工艺、技术、研发团队等,运用技术溢出效应提升区域环境治理水平。

关键词 环境规制;省际产业转移;空间溢出效应;污染迁移

中图分类号 X3 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2021)02-0052-09 DOI:10.12062/cpre.20200903

改革开放以来,中国经济保持着稳定、高速的发展态势。然而,在探寻中国经济增长高质量的道路上,环境污染已成为无法回避的问题。各省政府相继出台并实施了一系列环境治理政策,使环境污染得到一定程度的遏制,环境状况得到改善。但是,我国环境治理整体效果并不明显,其缘由大致可以划分为两个方面:一方面,自1994年我国分税制改革政策颁布以来,各地方政府征税的积极性得到提升,而税收的主要来源是国内生产总值。由于部分高污染高耗能产业会给企业和政府带来较高的经济效益,为此政府会放松对其环境规制管理,导致环境治理高投入低成效现象的出现。另一方面,地理位置、自然禀赋、交通等因素导致我国区域经济发展不平衡,各地政府根据本区域特点制定具有区域性的环境治理政策,使得各地区生产成本和环境治理成本存在差异性,迫使高污染高能耗企业迁移至环境规制较弱的地区而非采取降低污染物和废弃物的排放措施,从而使一个地区的污染环境得到改善同時引起其他地区的环境污染恶化。基于此,该研究对环境规制、省际产业转移是否引起污染迁移进行因果识别,从而验证不同程度的地区环境规制以及其产生省际产业转移是否影响我国环境治理的效果。

1 文献综述

有关环境规制、产业转移与污染迁移之间关系的研究最早始于国际贸易引发环境问题。早在1979年Walter等[1]提出了“污染避难所假说(PHH)”的概念。对于此假说,各国学者未达成共识,主要有两种观点:一部分学者否定“污染避难所假说”的存在。Eskeland等[2]以科特迪瓦、委内瑞拉等国家为研究对象,通过投资来源的研究未发现投资来源国由于环境规制引起溢出效应。周长福等[3]运用GMM法证明环境规制对于FDI区位分布具有负面影响,但是“污染避难所假说”在我国证据不充分。郑强等[4]分析FDI流入对于我国环境污染的影响以及地区差异化,并利用面板门槛模型进行实证获得结论:沿海和内陆地区FDI具有显著的“污染光环”效应,而沿边地区FDI不具有明显的“污染天堂”效应。另一部分学者认为“污染避难所假说”是存在的。高能耗产业、污染密集型产业由于环境规制强度增强而选择环境规制相对薄弱的地区[5-6],为此产业在选择区位时会倾向于规制较低的地区[7]。随着我国各地区经济发展不平衡性的日益突显以及省际产业转移的频发,学者们开始关注中国国内的污染迁移现象。钟茂初等[8]运用静态门槛面板模型证明当环境规制达到门槛值会驱动污染产业的转移。在此基础上,冉启英等[9]、宋德勇等[10]使用动态门槛面板模型进一步验证了环境规制与产业转移之间具有明显的门槛效应。沈坤荣等[11]通过静态空间自滞后模型整理了我国256个地级市存在环境规制引发污染就近转移的现象。已有文献从理论和实证层面对环境规制、省际产业转移与污染迁移的问题进行了考察,为我国环境生态经济可持续发展奠定了良好基础,但仍存在一定的局限性:①从研究内容上,现有文献大多集中在环境规制、省际产业转移与污染迁移两两之间关系的研究,难以全面反映三者之间的关联。②从研究方法上,多数文献运用静态面板模型,忽略了环境污染存在空间溢出效应以及工业废水、工业二氧化硫、工业烟(粉)尘等污染物具有一定的时间滞后影响效果。在上述研究的基础上,进行了以下两个方面的探索:第一,从环境污染空间关联视角考察环境规制强度、省际产业转移的空间溢出效应。第二,就方法而言,运用动态空间杜宾模型,弥补环境污染的空间溢出效应和时间滞后性,系统分析环境规制、省际产业转移与污染迁移之间的关系,以期为改善环境规制、省际产业转移带来的环境污染效应提供理论依据与对策。

2 理论机制与假设

环境规制对于产业转移的影响主要来源于污染型企业的行为决策,环境规制强弱会严重影响污染型产业的生产要素成本,以此为出发点,研究当环境规制强度发生改变时,污染密度不同的产业为了获取最大利润,会选择自发性地调节产业结构,输出一些污染治理成本较高产业。以Levinsin和Taylor[12]的研究内容为基础框架,假设在一个经济体中存在A区域和B区域,其生产要素价格和环境规制强度是外生给定,环境规制强度用单位污染税τ表示,且满足τA>τB。在初始状况下,A区域存在产业η∈[0,1],其污染密度σ(η)∈[0,1],且σ′(η)>0。产业η的生产量q(η)和污染量e(η),产业生产投入要素为资本要素K和劳动力要素L,由于投入要素、环境规制等因素导致产业转移,企业的生产成本会发生改变,产业η在A区域和B区域的生产成本分别为cA、cB(cA

假定企业对于污染物没有采取减排的措施,生产单位产品会产生单位污染物排放量。随着污染物排放治理比例θ(η)的上升,企业排放量将降低。换言之,[1-θ(η)]1/σ(η)为θ(η)的减函数,且θ(0)=1。不同污染密度的企业在减排过程中其效率存在差异,所以需将企业污染密度函数引入模型。

即得到假設2:环境规制强化,污染型企业的排放量会受到一定程度的约束,随着产品生产成本的增加,污染型企业会选择迁移至其他环境规制相对薄弱的区域,即环境规制强度的加强会引起污染型产业转移,进而导致空间相关联区域的环境污染恶化。

3 实证分析

3.1 计量模型构建

实证分析的目的不仅研究环境污染总指数的空间相关性,而且研究本省及空间关联省份的环境规制、省际产业转移的转出省份以及承接省份对于转出省环境污染的影响,同时,要考虑到环境污染具有时间滞后性。为此采用动态空间杜宾模型,模型如下:

其中,i表示地区,t表示年份,p_total是环境污染指数,es、ds、Wes和Wds是解释变量,分别表示本省环境规制强度、本省产业转移测度、邻省环境规制强度和邻省产业转移测度,W是空间权重矩阵,Xit是一系列控制变量,μi是地区固定效应,ηt是时间固定效应,εit是误差项。为了保证所有样本数据稳定性,削弱样本共线性、异方差的影响,所有指标取对数。

3.2 变量及数据说明

3.2.1 主要变量说明

(1)环境污染总指数(p_total)。省际产业转移主要是以工业转移为主,且工业污染是造成环境污染的主要来源。考虑数据可获得性与连贯性,选取工业废水、工业二氧化硫以及工业烟(粉)尘排放量计算环境污染总指数:

其中,xijt表示i省j污染物t年排放量。

(2)环境规制强度(es)。环境规制强度的测算大体分为两种:一是投入型,用污染治理投资额等表示;二是产出型,用三废处理率、污染排放量等表示。若只用一种类型指标进行度量过于单一,考虑指标的多维性与可比性原则,用单位污染物的工业治理投资额来核算环境规制强度,具体如下:

其中,ESit为i地区在t年的环境规制强度;SIit为标准化后的工业污染治理投资额,以i地区t年的工业污染治理投资总额除以t年各省份的平均工业污染治理投资额得到;TEit为i地区t年的污染排放总量,以不同污染物排放量的标准化处理后加总得到;SEit是i地区t年的工业废水、工业二氧化硫以及工业烟(粉)尘排放量的标准化,以该污染物的i地区t年排放量除以各省平均排放量得到。

标准化后的治理污染成本除以标准化后的污染排放量,为单位污染排放量的治理污染成本,该指标可以很好地表示各省份环境规制强度,其数值越小则表明单位治污成本越低。

(3)产业转移衡量指标(ds)。在理论上产业转移的概念大致有两类:一类为狭义的产业转移,它是指企业将原来产地的部分或者全部生产功能或生产设备迁移至其他区域的过程[12];另一类为广义的产业转移,它是指区域间产业竞争比较优势的动态变化会引起产业区位重新选择的结果,体现在产业发展布局的空间重构[13]。为了保证样本数据的可获得性和统计口径的一致性,该研究测度的是各省份之间的产业转移,政府主导投资是我国经济发展的重要组成部分,为了较为准确地衡量国内资本走向,选取年度固定资产投资总额作为产业转移[14]。

(4)控制变量。①经济发展水平(pgdp),反映了一个区域经济发展状态和潜力,用各省份人均GDP表示经济发展水平。②产业结构(struc)可衡量一个区域经济发展方向,以各省份第二产业增加值与GDP的比值表示产业结构。③对外开放度(opene)用于衡量一个区域市场的开放程度,利用各省份外商直接投资额占GDP的比重表示对外开放程度。④城镇登记失业率(unemp)是衡量一个区域就业状况的指标,用各省份城镇登记失业人员占单位从业人员、私营和个体从业人员、城镇登记失业人员三项总和比重表示。⑤职工平均工资(pwage)是衡量一个区域相对市场潜力的指标,用各省份城镇单位在岗职工平均工资表示。⑥研发投入强度(rd)用于衡量一个区域科技进步与能源利用效率,运用各省份R&D经费内部支出与GDP之比表示研发投入强度。

3.2.2 空间权重矩阵的构建

选取经济距离权重矩阵(W)度量空间相关性,构建方法Wij=1/|pgdpi-pgdpj|,其中pgdp表示各省份人均国内生产总值。为了使得空间滞后项具有加权平均的含义,对矩阵进行了行标准化处理,并且设定对角线原始为0。

3.3 数据来源

以2003—2017年我国除港澳台和西藏以外的30个省区市的面板数据为研究对象(在此期间港澳台和西藏数据存在严重缺失)。数据来自《中国统计年鉴》《中国环境年鉴》《中国环境统计年鉴》以及各省份统计年鉴。所有价格型指标均为当年价,为消除通货膨胀影响,均采用各省份的GDP指数(2003=100)进行平减处理。实际利用外商直接投资经汇率调整为以人民币计价,汇率来自国家统计网站。表1给出主要变量的描述性统计。

4 计量结果及分析

4.1 空间相关性检验

4.1.1 全局Morans I指数

在进行空间计量分析之前,首先需要对环境污染总指数的空间相关性检验。运用目前认可的Global Moran I指数进行验证:

其中,I为Moran指数;ai为i省份环境污染总指数。表2给出了经济距离权重矩阵下2003—2017年我国30个省市自治区环境污染的全局莫兰指数及其显著性水平。

从表2可以得到,2003—2017年我国整体环境污染总指数的全局Morans I指数均显著且为正,取值范围在0.139~0.202之间,其中2003—2008年、2011年以及2014—2017年通过5%显著性水平检验,2009—2010年、2012—2013年通过10%显著性水平检验。这些结果均表明我国整体环境污染总指数存在显著的正向空间自相关,高(低)相邻省际单元相对集聚,呈现出比较强的空间集聚模式。

4.1.2 全局Gearys C指数检验

Gearys C也是一种的空间自相关统计量,与全局Morans I指数类似,但两者的计算方法有所不同,全局Gearys C指数是计算观测值之间的离差,而全局Morans I指数是计算中值离差的乘积。全局Gearys C指数的计算公式如式(17)所示。

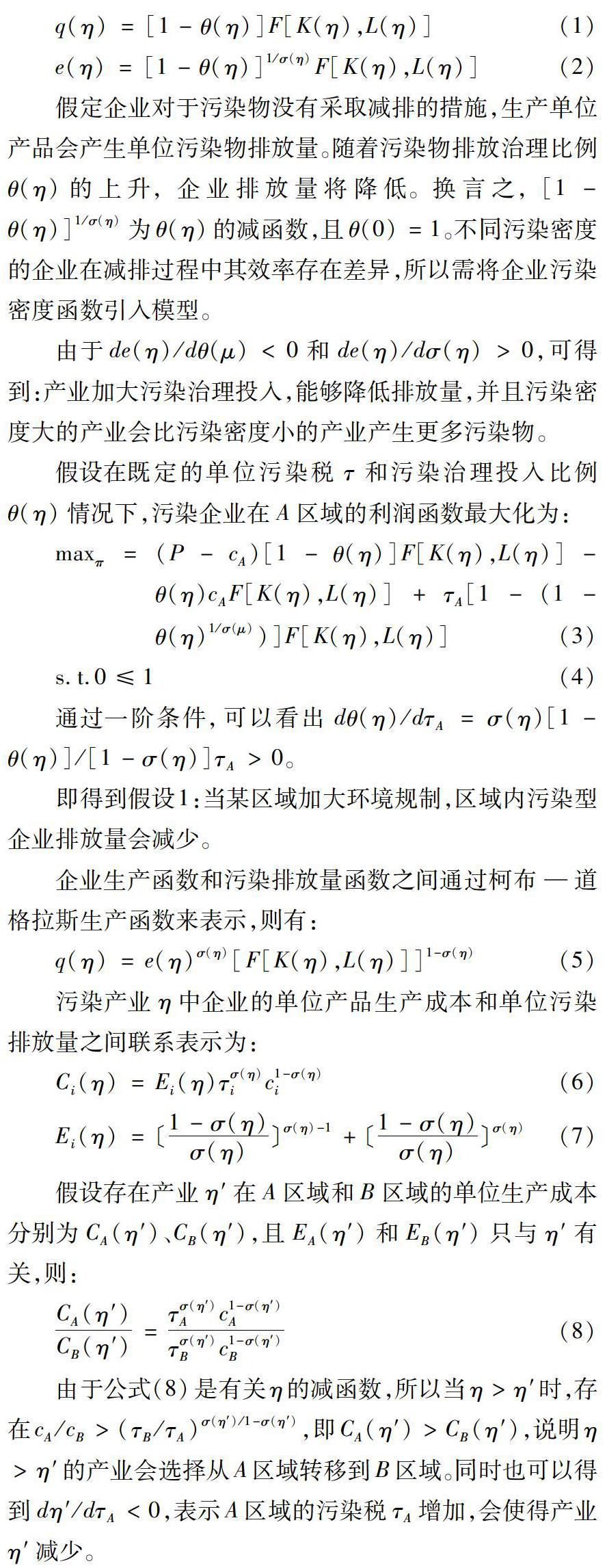

根据公式(17)可以计算出2003—2017年我国环境污染的Gearys C指数及显著性水平(表3)。

从表3可以看出,在研究期内,各省环境污染总指数的全局Gearys C指数均为正,且均通过显著性水平检验,其中2009年、2010年和2012年的全局Gearys C指数通过5%显著性水平检验,其余年份均通过1%显著性水平检验。这一结果再一次证明各省环境污染总指数存在显著的正向空间自相关,高(低)相邻省际单元相对集聚,且空间集聚模式明显。

4.1.3 局部Morans I指数

省份间的空间相关性可由局部Morans I指数来检验,公式如下:

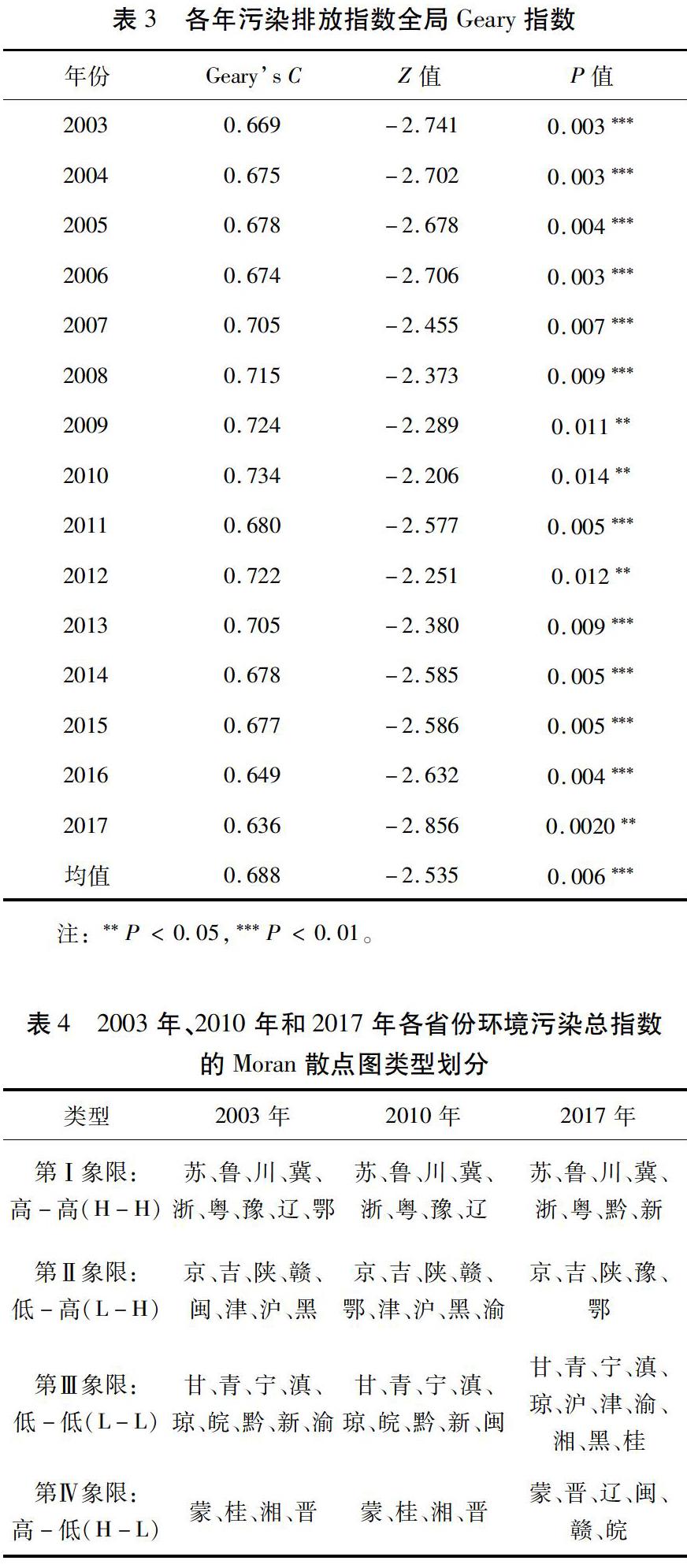

在经济距离权重矩阵下,2003年、2010年和2017年各省份p_total的Moran散点图类型划分如表4所示。由Moran散点图类型划分可以发现, 2003—2017年多数省份分布在第三象限,显示出环境污染具有显著的局部空间集聚特征。

比较期初2003年、期中2010年和期末2017年Moran散点圖类型划分可以发现:

(1)期中相对于期初而言变化不大。第I象限,表现为高环境污染排放总指数-高空间滞后(H-H)的正自相关关系的集聚模式,最稳定的省份主要包括浙、川、冀、苏、鲁、粤、辽、豫8个。

第Ⅱ象限,表现出低污染排放总指数-高空间滞后(L-H)的负自相关集聚的省份,零星分散在全国各个地区,京、吉、陕、沪、津、黑、赣7个省份未发生变动,湖北在第Ⅰ象限和第Ⅱ象限之间变动。第Ⅲ象限,最稳定的省市低污染排放总指数-低空间滞后(L-L)的正自相关集聚的省份,分布在中西部地区,除原有的滇、新、甘、青、宁、贵、琼7个省份未发生变化以外,新增闽,减少渝。第Ⅳ象限,表现出高污染排放总指数-低空间滞后(H-L)的负自相关集聚的省份,零星分散在全国各个地区,最稳定的省份未发生变化,包括蒙、桂、晋、湘。

(2)期末相较于期中又出现新变化。第Ⅰ象限省份相对稳定,新增新、贵。第Ⅱ象限,由原来的京、吉、陕、鄂和新增的豫构成。第Ⅲ象限,滇、甘、青、宁、琼5个省份未发生变化,新增闽、皖、新、贵4个省份。第Ⅳ象限,蒙、晋成为最稳定的省份。

4.2 空间计量回归分析

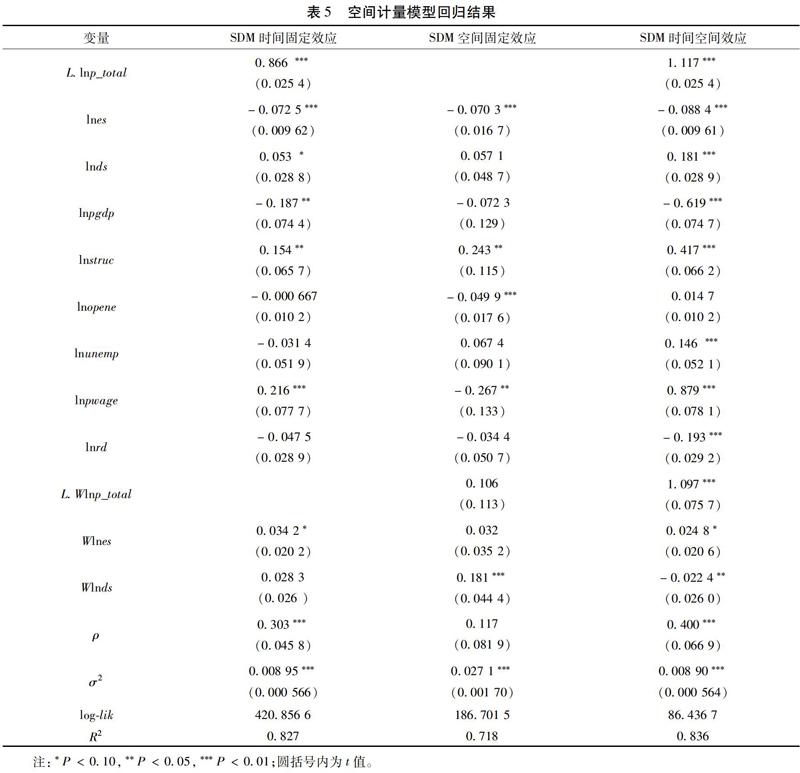

运用MATLAB,采用极大似然估计对式(9)进行回归,Hausman检验拒绝随机效应,比较时间固定效应、空间固定效应以及时间空间双固定效应下的对数似然函数值、拟合优度以及显著性(表5),选取动态杜宾时间空间双固定效应模型为研究模型。

由表5可以得到,lnes的结果显著为负,表明环境规制越强,该省份的环境污染总指数越低。产生这种情况的原因是:①我国制定“十五”规划中提出“加强生态建设、保护和治理环境”,随后的规划也相继提出“绿色发展”“建设资源节约型、环境友好型社会”,各省通过制定有关环境保护的规章、条例等政策直接干预产业升级以及产业结构调整[15-16]。②从长远来看,环境规制会逼迫企业最大程度优化资源配置、完善生产工艺、激发环保科技创新,从而缓解环境污染。③强化环境规制会增加高污染、高耗能企业的生产成本,促使其中一部分企业减产或被迫迁移至其他地区[17-23]。lnds与Wlnds对环境污染指数的影响为一正一负,说明转出省份政府减少固定资产投资,将一些污染密度大的产业或者生产环节转移至邻近承接省份,为低污染产业发展提供空间,从而本省的污染环境指数有所下降,相邻承接省份的污染环境指数会增加。

在影响环境污染指数的控制变量中,lnpgdp结果显著且为负,说明人们不仅关注生活水平,更关注生活环境质量,环保意识和监督意识的增强会降低环境污染指数。lnstruc对环境污染指数具有正向作用,表明第二产业占比越重,环境污染情况越严重。lnopene系数为正,表明本省利用外资程度越高也会造成本省环境污染水平恶化。lnunemp系数显著为正,说明就业压力会增加环境污染总指数。lnpwage对环境污染总指数具有正向作用,说明市场潜力越大,环境污染状况越会受到影响。lnrd系数显著为负,随着企业加大研发投入,促使企业改进生产技术和提升环境治理水平,进而提高环境治理效率,有效地改善本省环境现状。

4.3 效应分解结果分析

将环境污染总指数的影响效应(表6)划分为直接效应和间接效应:直接效应是指某种影响因素的变化会引起本省环境污染的总体变化,其中包括了空间反馈效应,即影响本省环境因素变化会对相邻省份环境污染产生影响,相邻省份环境污染又反过来影响到本省环境污染状况;间接效应(又称空间溢出效应)是指相邻省份的某影响因素的变化会对本省的环境污染总指数产生影响。

由表6可知,环境规制(lnes)对某省环境污染总指数的直接效应为负,空间溢出效应为正,总体效应为负。表明强化环境规制总体上对于环境污染起到抑制作用,当某省的环境规制强度增加,环境污染总指数将降低,引起污染向邻省转移,造成邻省的环境污染总指数上升。产业转移(lnds)对产业转出省份的环境污染总指数的直接效益为正,空间溢出效应为负,总体效益为正。说明产业转移到相邻省份时,会缓解转出省份环境状况,却加重相邻省份的环境污染。随着国家不断强调生态建设、环境治理,并将减排不达标与政绩挂钩,这使得各省在考虑要获取较高的经济发展水平,更要注重规避环境规制带来的约束条件,迫使污染型企业选择迁移至环境规制强度较弱的省份,其主要动力源于环境污染的空间溢出效应[24]。经济发展水平(lnpgdp)对环境污染总指数的直接效应为负,说明人们不仅追求生活质量,还重视环境质量,自觉提高环保意识和监督意识,这样可以缓解环境污染程度。产业结构(lnstruc)、对外开放程度(lnopene)、城镇失业率(lnunemp)和职工平均工资(lnpwage)的直接效益、间接效益以及总体效益均为正。表明第二产业的快速发展会加大环境污染程度,这一状况依然没有改变;引进外资、就业压力以及提高职工平均工资均会造成该省环境污染水平上升。在空间溢出效应的作用下,由于发展第二产业、引进外资、扩大就业以及提高职工平均工资,该省的环境污染总指数的增加会通过空间溢出效应转移到相邻省份,造成相邻省份环境污染水平恶化。研发投入度(lnrd)的直接效应、间接效应及总体效应均为负。说明加大研发投入可以降低本省环境污染总指数,并在空间溢出效应下,相邻省份环境污染水平降低。

5 结论与建议

基于2003—2017年我国30个省区市数据(除港澳台和西藏外),运用动态空间杜宾模型研究环境规制、省际产业转移对污染迁移的影响。研究发现:环境规制和省际产业转移对污染迁移具有显著直接效应,环境规制存在正向空间溢出效应,当地方政府重视环境治理时,该区域环境污染状况会有明显好转,这种好转的产生源于一部分污染型产业自身加强环境治理,另一部分是将产业转移至环境规制相对薄弱的区域,而非进行产业转型或升级。省际产业转移存在负向空间溢出效应,当地方政府关注环境质量时,会将大部分投资的方向转向低污染产业,高污染高能耗产业将被迫迁移至空间相邻省份。

根据研究结论提出协调环境规制、省际产业转移和污染迁移三者之间关系的对策建议:①中央政府要强化各省政府的环境约束和环境监督,真正改变长期以来GDP至上的激励原则。具体地讲,根据各省份的实际状况制定相对应的环境治理考核机制,打破环境治理的空间局限性,各省政府特别是空间关联省份就环境治理目标达成共识,构建跨区域的联防联治机制,形成整体、多层次的环境治理体系[25-26]。②产业转移承接省份应该适度加强环境规制,在招商引资的过程中不仅要考虑本省环境治理能力,还要考虑入驻企业是否配备污染处理设备,将污染排放指数纳入筛选条件,对企业进驻进行考核,最大程度调整环境规制与省际产业转移导致的环境污染溢出效应[27]。③产业转移承接省份应该客观实际地分析本省自然资源和生态环境承载能力,做好经济发展与生态环境的和谐共处,制定有效引资政策来帮助产业实现去污化[28]。④产业转移承接省份不仅要将生产企业引致本省,也要将生产工艺、生产技术、研发团队等一并引进,运用技术溢出效应帮助提升本省环境治理水平[29]。

参考文献

[1]WALTER I, UGELOW J. Environmental policies in developing countries[J]. Ambio, 1979, 8(2/3): 102-109.

[2]ESKELAND G S,HARRISON A E. Moving to greener pastures: multinationals and the pollution have hypothesis[J]. Journal of development economics, 2003, 70(1):1-23.

[3]周長富, 杜宇玮, 彭安平.环境规制是否影响了我国FDI的区位选择?[J]. 世界经济研究, 2016(1):110-121.

[4]郑强, 冉光和, 邓睿, 等. 中国FDI环境效应的再检验[J]. 中国人口·资源环境, 2017, 27(4):78-86.

[5]PORTER M E ,LINDE C V D. Green and competitive: ending the statemate[J]. Harvard business review, 1995, 73121-73134.

[6]胡德宝, 贺学强. 环境规制与污染密集型产业区域间转移:基于EKC和PPH假说的实证研究[J]. 河北经贸大学学报, 2015, 27(4):78-86.

[7]LIST J A, MCHONE W W, MILLIMET D L, et al. Effects of environmental regulation on foreign and domestic plant births: is there a home field advantage?[J]. Journal of urban economics, 2004, 56(2):303-326.

[8]钟茂初, 李梦洁, 杜威剑. 环境规制能否倒逼产业结构调整:基于中国省际面板数据的实证检验[J]. 中国人口·资源与环境, 2015,25(8):107-114.

[9]冉启英, 徐丽娜. 环境规制、省际产业转移与污染溢出效应[J]. 华东经济管理, 2019,33(7) :5-13.

[10]宋德勇, 赵菲菲. 环境规制的产业转移效应分析:基于资源禀赋转换的视角[J]. 财经论丛, 2019 (3):104-112.

[11]沈坤荣, 金刚, 方娴. 环境规制引起了污染就近转移吗?[J]. 经济研究, 2017, 52(5):44-59.

[12]LEVINSON A, TAYLOR M S, et al. Unmasking the pollution haven effect[J]. International economic review, 2008, 49 (1): 223-254.

[13]刘红光, 刘卫东, 刘志高. 区域间产业转移定量测度研究:基于区域间投入产出表分析[J]. 中国工业经济, 2011 (6):79-88.

[14]许正松, 孔凡斌. 相对劳动力成本与产业转移的关系研究:基于江西制造业的实证分析[J]. 江西社会科学, 2015, 35(12):48-54.

[15]李伟舵. 中国省级产业转移与污染避难所效应检验[J]. 内蒙古社会科学, 2015, 35(5):130-136.

[16]李强, 丁春林. 环境规制、空间溢出与产业升级:来自长江经济带的例证[J].重庆大学学报(社会科学版),2019,25(4):17-28.

[17]孔凡斌, 许正松, 胡俊. 经济增长、承接产业转移与环境污染的关系研究:基于江西省1989—2012年统计数据的实证[J]. 经济经纬, 2017, 34(2):25-30.

[18]张彩云, 郭艳青. 污染产业转移能够实现经济和环境双赢吗:基于环境规制视角的研究[J]. 财经研究, 2015, 41(10):96-108.

[19]丁婷婷, 葛察忠, 段显明. 长江经济带污染产业转移现象研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2016 (增刊2):388-391.

[20]胡志强, 苗长虹. 中国污染产业转移的时空格局及其与污染转移的关系[J]. 软科学, 2018 (7):39-43.

[21]陈凡, 周民良. 国家级承接产业转移示范区是否加剧了地区环境污染[J]. 山西财经大学学报, 2019 (10):42-54.

[22]秦炳涛, 葛力铭. 中国高污染产业转移与整体环境污染:基于区域间相对环境规制门槛模型的实证[J]. 中国环境科学. 2019, 39(8):3572-3584.

[23]唐晓华, 孙元君. 环境规制对区域经济增长的影响:基于产业结构合理化及高级化双重视角[J]. 首都经济贸易大学学报. 2019, 21(3):72-83.

[24]余东华, 邢韦庚. 政绩考核、内生性环境规制与污染产业转移:基于中国285个地级以上城市面板数据的实证分析[J]. 山西财经大学学报,2019 (5):1-15.

[25]陈景华. 区域产业转移对环境质量影响的机理分析[J]. 东南学术,2019 (1):123-130.

[26]秦炳涛, 葛力铭. 相对环境规制、高污染产业转移与污染集聚[J]. 中国人口·资源与环境,2018, 28(12):52-62.

[27]张峰, 薛慧锋, 宋晓娜. 国家高效生态经济战略区承接产业转移能否兼顾环境效益?[J]. 经济体制改革,2020 (3):181-186.

[28]丁斐, 庄贵阳. 环境规制、工业集聚与城市碳排放强度:基于全国282个地级市面板数据的实证分析[J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2020,20(3):90-104.

[29]沈坤荣, 周力. 地方政府竞争、垂直型环境规制与污染回流效益[J]. 经济研究, 2020,55(3):35-49.

(责任编辑:李 琪)