中国绘画中的“蜀笔”

2021-04-27符菱雁

符菱雁

一、“蜀笔”简说

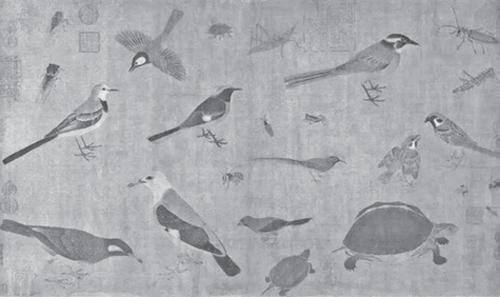

所谓“蜀笔”,最早是对五代十国时期成都的“后蜀”皇家画院掌门人黄筌的绘画艺术风格的概括,后来延伸为对四川绘画艺术特征的的评价标准。如宋代范成大的《题张希颜纸本牡丹》一诗,就是因为画家是蜀人,所以有“洛花肉红姿,蜀笔丹砂染。生绡多俗格,纸本有真艳”评语,可以说把“蜀笔”解说得很清楚了。诗中的意思是:天下最美的牡丹在洛阳,但只有四川画家高妙的技巧和颜色运用,才能画出超越凡俗的真正艳美!“蜀笔”大意为设色艳秾,用笔精细等绘画技巧手法,以及多选取珍禽、瑞鸟、奇花、异石等作为“高端艺术”意象呈现的形象营造意绪;还有“俗不愁苦,忘凶年忧”,追求世俗享乐价值理念的传递。其既有精妙逼真的形象展现,更有意境深邃和蕴意深远的神韵等艺术风格特征。宋代沈括在《梦溪笔谈》中说:“诸黄(指黄筌及其子黄居寀、黄居宝等)画花,妙在赋色,用笔新细,殆不见墨痕,似以轻色染成。”中国美术史家多认为:“黄派代表了晚唐、五代、宋初时西蜀和中原的画风,成为院体花鸟画的典型风格。”

宋代成都华阳人邓椿的《画继》卷一记载,以“瘦金体”书法震响至今的宋徽宗赵佶,曾经自己承认:“朕万几余暇,别无他好,惟好画耳”。宋徽宗笔下的花鸟自成一家,如《芙蓉锦鸡图》《池塘秋晚图》《红蓼白鹅图》等,美术史家认为其画有“冠绝古今之美”。宋徽宗的花鸟画是沿袭了黄筌的艺术道路。他的珍藏品中如黄筌的《写生珍禽图》,就有瘦金体“天下一人”题款和签章。宋徽宗亲自主持编辑的《宣和画谱》,收录有黄筌的《花禽图》《桃花戏猫图》《鸡冠草虫图》《折枝花图》《群猫图》《萱草百合图》等24件作品,并且还有“世俗多以蜀画为名家”“(黄)筌,(黄)居寀画法,自祖宗以来图画院为一时之标准,较艺者视黄氏体制为优劣去取”等专门论述。宋代书画大师米芾的《画史》也说“今院中作屏风,画用筌格”,说黄筌的作品“人收甚众,好事家必五七本”。今天的中国美术史学者还强调说:北宋前期皇家画院,在体制设置上照搬前后蜀宫廷画院的体制,原西蜀画院入宋的画家则构成了这一时期北宋画院的创作中坚。也就是说,宋代绘画艺术是在以“蜀笔”艺术为主要技法、由蜀中画家为主要创作队伍的前提下,发展运行的。“蜀笔”的“黄体积色”花鸟画与高文进的“敷色体”佛道人物画,在北宋画坛占有绝对的统治地位。再加上皇帝(赵佶)的推波助澜,中国的文人画尤其是花鸟画一时蔚为大观,余风至今尤烈。

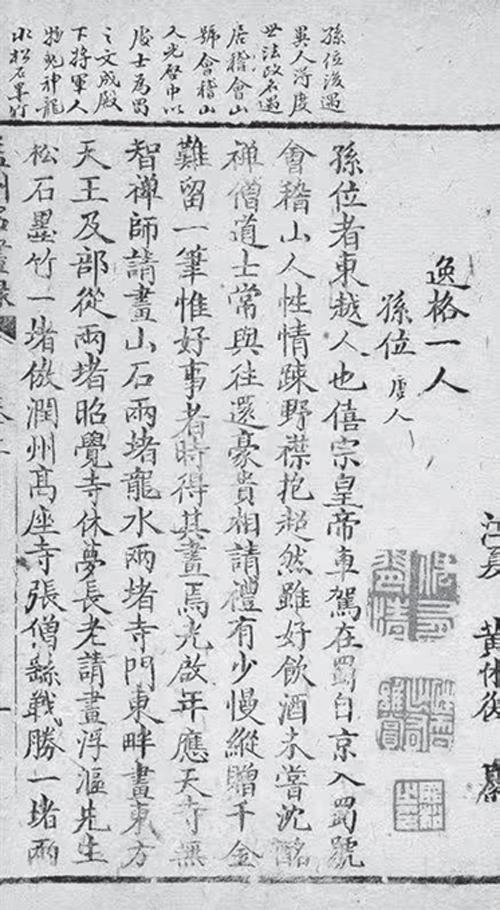

邓椿《画继》对王、孟的前后蜀时期四川绘画的情况评说道:“予虽生承平时,自少归蜀,见故家名胜。避难于蜀者十五六,古轴旧图,不期而聚。而又先世所藏,殊尤绝异之品。散在一门,往往得免焚劫,犹得披寻。故性情所嗜,心目所寄,出于精深,不能移夺”;并且“蜀虽僻远,而画手独多于四方。李方叔载德隅斋画,而蜀笔居半。德麟,贵公子也。蓄画至数十函,皆留京师,所载止襄阳随轩绝品,多已如此。蜀学其盛矣哉”;还有如“蜀之童祥,许中正人物、仙佛,丘仁庆花,王延嗣鬼神,皆名笔也”。确实,在成都的贯休、石恪、李文才、徐德昌等,都是中国绘画史或美术史难以忽略的“名笔”。李廌与秦观、黄庭坚、张耒、晁补之、陈师道并称为“苏门六君子”,其《德隅斋画品》共计22题,对唐、五代及宋的名画评定品位,考证作者和阐发画理,多有精辟的见解。

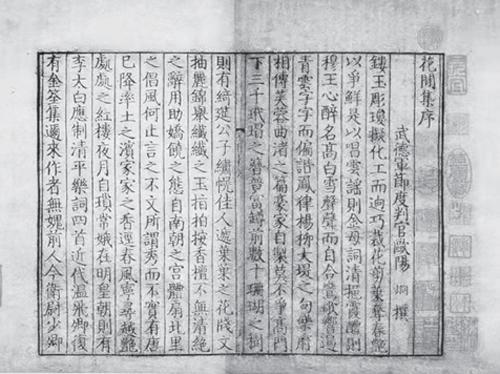

二、技艺渊源

先秦时期,四川远古艺术的华贵艳丽和精美等特色,已经积淀在三星堆遗址和金沙遗址的出土文物中。秦汉以来巴蜀漆器以及蜀锦蜀绣等物质形态的艳秾华美,是四川地域美学物态化的又一种呈现方式。晚唐五代西蜀“镂玉雕琼,拟化工而迥巧;裁花剪叶,夺春艳以争鲜”的花间词得以大行其道,也是从语言艺术的角度传达出时代精神和地域美学的传统沿承。后蜀王朝“长笛宰相”欧阳炯在《花间词序》中,把晚唐五代时期四川文化美学风气解说得很清楚:“芙蓉曲渚之篇,豪家自制。莫不争高门下,三千玳瑁之簪;竞富尊前,数十珊瑚之树。则绮筵公子,绣幌佳人,递叶叶之花笺,文抽丽锦;举纤纤之玉指,拍按香檀。不无清绝之词,用助娇娆之态。”再联系到后蜀皇帝孟昶下令,在成都全城遍植芙蓉,满城繁花鲜艳夺目,也就是說,其时的四川尤其是成都街头,满眼所见都是花团锦簇,姹紫嫣红;充盈于耳的是“只应天上有”(杜甫语)的美妙音乐;读到的全是“依红偎翠”的花间词;生活中使用的都是色彩艳丽制作精细的漆器蜀锦。黄筌等蜀中画家的“蜀笔”艺术呈现方式,就是这种地域美学影响的自然结果。

宋代黄休复《益州名画录》(又名《成都名画记》)有虞曹外郎致仕李畋《序》(景德二年,1005年)称:“盖益州多名画,富视他郡,谓唐二帝播越,及诸侯作镇之秋,是时画艺之绝者,游从而来,故其标格模楷,无处不有。”该书记载在蜀中从事绘画艺术创作的,多达58人,基本上都是孟蜀皇家画院的成员;其中本土艺术家将近40人,并且大多是当时中国一流艺术家。作序者李畋是成都华阳县人,太宗淳化三年(公元992年)进士,学术人品都受人赞誉,有《孔子弟子传赞》《道德经疏》《张乖崖语录》《谷子》及歌诗杂文等,很受当时益州知州兼成都知府张咏的器重。他的诗句如“红沽村落酒,肥鲙海乡鱼”,充盈着亮丽的色彩,具有绘画的色彩之美。他的“序”中,梳理了唐代两任皇帝入蜀引发的绘画艺术家涌入蜀中的情况,以及四川“多名画,富视他郡”等浓郁的艺术氛围。如刚到成都的杜甫就慕名往访曾经名震京师的画家曹霸,有《丹青引》及《韦讽录事宅观曹将军画马图》两首诗,赞誉曹霸高超的艺术技巧。

《益州名画录》记载,黄筌在蜀王宫的墙壁上画有六只不同姿态的仙鹤,或啄苔、或唳天、或整羽,由于形象和色彩过于逼真,以至每到傍晚时分,宫苑里豢养的仙鹤都要飞到壁前,与壁画上的仙鹤挨挨擦擦,相聚作伴。黄筌在宫殿壁上画的花竹、雉鸡、兔子,因精致的工笔和形态色调等过于地“写生”,也被猛禽误认为是现实生活中真实的捕猎对象,多次振翅展爪搏击画上的动物。据说有一次“五坊节级罗师进呈雄武军先进者白鹰”,即在蜀宫大殿向蜀主孟昶进献白鹰,“其鹰见壁上所画野雉,连连掣臂,不住再三,误认为生类矣。上嗟叹良久”,遂令欧阳炯撰写《壁画奇异记》记录、表彰此事。

三、师法自然

还必须看到,绘画艺术是表现自然之美,即历代藝术家强调的“师法自然”。人们常说“天下之山水在蜀”,引来中国众多的绘画艺术家都要到四川寻访美丽山水自然景色,以求获得艺术灵感。南朝梁时的张僧繇之笔,被世人讲述为“画龙点睛、破壁飞去”的神话。太清(公元547—549年)初年,苏州人张僧繇受梁武帝(萧衍)指令,专程到蜀地去作画。唐代张鷟《朝野佥载》记载说:江苏镇江兴国寺佛像,常常被栖息于屋梁上的鸠鸽粪便玷污。张僧繇于是东壁画一鹰,西壁画一鹞,皆侧首向檐外看,从此吓得鸠鸽等不敢再来,其生动传神如此。张僧繇所处之时正是中国绘画体系走向完善的时代。他到四川观摩山水作画的艺术活动,对其艺术风格的形成,以至对中国绘画体系成型的影响,是值得注意的。唐代四川人、中国著名的天文学家梁令瓒,仿临张僧繇画风而作的《五星二十八宿神形图卷》,每星每宿一图,或作女像,或作老人,或作少年,或兽首人身,皆生动传神,现珍藏于日本大阪市立美术馆。据《图绘宝鉴》记载,宋代名画家李伯时赞扬梁令瓒的人物画,称其能和当时的名画家吴道子相媲美。

吴道子,因为太上皇唐玄宗“忽思蜀道嘉陵江水”,遂令他前往四川绘景以慰藉思蜀之念。由于当年吴道子曾随玄宗避难四川,这次再入川对美丽山水感受更深。他回京后向玄宗表明“臣无粉本,并记于心”,然后在大同殿墙壁上挥毫作画,纵横三百里的嘉陵山水“一日而毕”,完成《嘉陵三百里旖旎风光图》巨幅长卷。据说他因此画而被朝野人士誉为“画圣”。唐玄宗亦感叹说:“李思训数月之功,吴道子一日之迹,皆极其妙也。”有材料说,17岁的吴道子曾经随韦嗣立到四川双流县,居蜀三年而得以“遍写蜀道山水”,终成一代宗师。史籍所谓其绘写蜀中山水“一日而毕”,其实是以大量艺术积淀作为基础的。而李思训也曾随从玄宗入蜀,只是对秀丽的巴山蜀水感受领略稍弱,遂需用几个月的时间去完成“巴蜀山水图”。吴道子擅长人物画,所画佛像的衣褶线条柔和,形神兼备,恍若风吹飘举飞动,后人赞誉为“吴带当风”。唐代张彦远《历代名画记》是中国第一部系统完整的绘画通史。它明确指出吴道子的艺术风格形成,主要还是“因写蜀道山水,始创山水之体,自为一家”;并且其艺术影响极为深远,即所谓中国绘画艺术的“山水之变,始于吴”。20世纪著名绘画大师傅抱石、林风眠、徐悲鸿、吴作人、唐一禾等等,他们都在四川生活过多年,青城、峨眉、夔门三峡、剑阁蜀道等呈现的“蜀江水碧蜀山青”之胜景,都是催生其佳作的艺术之源。它们都在许多方面影响着中国绘画的发展。

据我看,20世纪80年代初,以“乡土现实主义”为特色的“四川画派”,似乎已成为中国“新时期画坛美学”的标志性符号。2016年在香港,四川人张大千的《桃源图》拍出了2.7亿港币的天价,堪称中国价值最贵的画家和“蜀笔”当代辉煌之印证。

作者:成都文理学院艺术学院视觉传达设计教研室讲师