高中化学“物质的量”项目式教学设计*

2021-04-27徐曼玲朱永飞

徐曼玲,朱永飞,b

(南宁师范大学 a.化学与材料学院;b.广西天然高分子化学与物理重点实验室,广西 南宁 530100)

0 引言

“物质的量”是《高中化学(必修一)》第一章的内容,其是连接宏观物质与微观粒子的桥梁。对“物质的量”的知识,单从梳理历年高考有关考点来看,其分布应用就十分广泛,如:(1)求混合气体的原子数;(2)求可逆反应中生成物的粒子数;(3)求金属与氧化性强弱不同的酸反应时转移的电子数目;(4)求共价化合物的共价键数;(5)求弱酸的水解离子总数;(6)求生成价态不同的物质转移的电子数目;(7)求不同质量数的核素的微观粒子数;(8)求特殊物质与水反应转移的电子数目;(9)求二氧化氮与四氧化二氮转化反应的分子个数;(10)求一个离子与同一个物质电离出的离子都反应转移的电子数目;(11)求反应物浓度变稀的化学反应中转移的电子数目;(12)求基团与离子团所含的电子数,等等。可见,“物质的量”是贯穿整个高中的较难的知识点。在传统教学中,教师往往只重视概念性知识教学,仅点明概念,对学生核心素养的落实关注不够,有意无意间把学生作为一个接受知识的容器,忽视了学生学习的主动性,致使很多学生在学习这一知识点时感到非常吃力,需要花很长时间才能掌握其概念内涵,导致实际教学效率较低,这一状况亟需改变。基于此本文提出“基于问题驱动的项目式学习教学设计”。

1 教学设计的理论基础

1.1 课标要求

《课程标准》是各科教学的纲领性文件,是课堂教学必须遵循的规范。《普通高中化学课程标准(2017年版)》对应本章节的教学要求为:认识摩尔是物质的量的基本单位,掌握物质的量的概念,熟悉计算式并能用于进行简单的计算,体会化学中定量研究的方法[1],新课标中重点突出了“宏观辨识与微观探析、变化观念与平衡思想、证据推理与模型认知、科学探究与创新意识、科学态度与社会责任”等化学核心素养要求。课标作为课堂教学的纲领,要求师生活动必须以此为旨归。师生在教学活动中如能全面贯彻并落实课标要求,除了能完成“三维目标”外,也可落实课程思政,培养国家需要的人才。

1.2 项目式学习

对项目式学习的表述,不同学者提法不同,克拉耶克(Krajcik, J.S.)认为,“基于项目”的科学教学是指教师通过设计驱动性问题引导、开展学生学习活动,使学生在相互交流、参与探究中解答问题[2];李玉霞认为,“项目式学习”是指根据课程标准, 全面考虑学生已有经验去设计驱动问题, 学生自行去查找资料, 确定要解决的问题, 开展问题探究活动,展示探究成果[3]。二者阐述不同,但都指出:常规的项目式教学均包括了“根据新课程标准去设计真实问题及情境,让学生主动地去思考、交流以解决疑惑等内容”。可见,运用项目式学习能够让学生处于积极思考的状态、能很好地培养学生的探究精神。

1.3 认知同化理论

根据认知同化理论,学生的学习与其先前的认知结构有很大的关联。知识有了关联,才能实现“意义学习”。“意义学习”(meaningful learning)是认知心理学家David P.Ausubel倡导的最重要教育理念之一。他认为:学生的学习,如果要有价值,应该尽可能地“有意义”。要使学习“有意义”,就要引导学生把新学的内容与自己已有的知识结构联系起来,使学习的内容变得有组织、有条理[4]。“物质的量”的学习自然也受这一心理规律支配。“意义学习”是将新知识与已有的知识进行关联,从而内化为自身知识的一个过程。

目前,对于“物质的量”的研究大多集中在学习困难分析、概念学习和理解水平的测查、知识结构分析、“物质的量”相关重难点的突破等方面[5-8],其中有的研究虽有涉及“物质的量”教学的设计,但很少有从核心素养角度去进行设计教学的,并且在讲解“物质的量”这一知识点时,多数教师占了大部分时间去讲述概念,但因“学生是否掌握了知识”并不是外显的,所以教师无法实时检测自己的教学效果,而只能在学生后续的学习中才会发现这种传统教学设计的问题,致使这种传统教学设计的课堂教学效率普遍不高。但若通过创设问题情境、合作交流,促进学生思考与回答,就能在理解“物质的量”概念的同时,培养学生的化学核心素养。

基于上述理论,教师如能基于问题、利用项目来改进教学设计,根据学生已有的知识与“待发展的认知”,通过精心设计的教学帮助学生将新旧知识进行重构与主动建构,并且经过个体同化,将会帮助学生不断达成“有意义的学习”。

这样就能通过“物质的量”的新的教学设计,发展学生“宏观辨识与微观探析、变化观念与平衡思想、证据推理与模型认知、科学态度与社会责任”等核心素养。

2 核心素养指导下的项目式课堂

2.1 细化教学目标

高中化学要实现“知识与能力、过程与方法、情感态度价值观”这三维目标,但课标中的三维目标表述往往是比较概括和宽泛的,课标中虽有发展学生的能力方面的描述,但针对具体教学内容发展哪方面能力却没有细讲的,需要教师备课处理,许多教师对如何在课堂上落实这一目标不是十分明确,因此,有必要结合具体的课程来对教学目标的描述进行细化,根据认知同化理论和建构主义的“意义学习”理论,结合《普通高中化学课程标准(2017年版)》要求,本节课的课程目标可细化为:

(1)能利用生活中的宏观物质作为一个集体进行类比,得出微观世界中微粒集体数的意义,树立“聚少成多,聚微成宏”的集合思想,掌握微观粒子数与宏观质量之间的关系,跨越学科界限,实现学科整合——落实课标“宏观辨识与微观探析”目标。

(2)掌握原子失去或得到电子变化前后质子数与电子数之间的关系,理解微观粒子数与物质的量之间的关系。最终落实课标“变化观念与平衡思想”目标。

(3)通过物质微粒的质量求得摩尔质量,推出摩尔质量的概念,建立概念认知的模型,为以后学习电解质的概念树立认知模型观念——落实课标“证据推理与模型认知”目标。

(4)通过氢气与氧气探究物质微粒数与宏观质量之间的关系,经过“步骤呈现式”问题进行推导与总结,懂得利用“物质的量”把它们联系在一起——落实课标“科学探究与创新意识”目标。

(5)学习宏观物质与微观粒子的桥梁——“物质的量”,树立宏微结合的思想,感受化学世界的奥妙,激发探索微观世界的欲望,培养热爱科学、热爱祖国的情感——落实课标“科学态度与社会责任”目标。

2.2 问题驱动的项目式教学设计

2.2.1 课前预设,设置阶梯式驱动问题

课前精心预设,课堂巧妙生成,课前预设可以在一定程度上避免课堂可能会出现的一些问题;根据学生学情制订教学设计,学生学习的内容应基于上一层级的学习内容,设置阶梯式驱动问题,有利于保持学生的积极思考与学习自信。

参照认知同化理论和“意义学习”理论,结合《普通高中化学课程标准(2017年版)》,可设计在课前给学生看《化学大师》中关于“物质的量”的视频,并提醒同学们注意有关“物质的量”的知识点。至此,教师可依据观看的视频与学生已有的知识,根据人类“感知-理解-记忆-巩固-运用”的一般认知过程,设计以下问题:

【驱动问题1】提问同学们生活中是如何买大米的?为什么不买一粒大米或者几粒大米?图片展示一包大米,实物展示一盒粉笔、一包纸巾。

这是生活中的例子,根据生活中的常识,思考米粒的数量在生活中的意义,让学生明白应把一定米粒的数量看成一个整体,才可以在生活中产生一定的意义,而所用的一盒、一包的量词是利用了“聚少成多、聚微成宏”的集合思想。引导学生初步意识到:人类认识世界时一般要凭借“概念”等手段进行指称,这就是提出“物质的量”这一概念的现实意义,这一设计可帮助学生对“物质的量”概念形成初步感知。

【驱动问题2】生活中有哪些类似于物质的量的名词呢?

通过学生列举与“物质的量”类似的例子,如班级、女排等名词。启发学生联系身边的事物,利用“物质的量”与班级集体进行类比,让“物质的量”这个概念变得通俗易懂,易于理解。这一设计可在类比和联系中帮助学生对“物质的量”概念进行深入理解和强化记忆。

2.2.2 课中定位:核心概念逐渐显现

课堂上要掌握的内容较多,教师应捕捉知识的作用,聚焦知识点,从长远的眼光落实学生的学科核心素养,以培养学生的必备品格和关键能力。

(1)物质的量的概念

【驱动问题3】班级集体的定义怎么描述的?推断出物质的量的定义?

引导学生对班级集体进行定义,通过类比、总结的方法得出化学上也有含有一定数目微粒的集合体,那就是“物质的量”,形成“物质的量”的概念,并在此基础上点明“班级”是宏观的量,“物质的量”是微观的量。形成宏观辨识与微观探析”的核心素养。

(2)“物质的量”的单位——摩尔的概念

【驱动问题4】按照这两个定义,一个班是由多少个人组成的?“物质的量”这个集体又是由多少微粒构成的?

学生先前查找相关资料:1摩尔物质中所含的微粒数目与0.012千克12C中所含的碳原子数目相同。

【驱动问题5】12克12C中含碳原子数又是多少呢?为什么国际上规定1摩尔物质中含有的微粒数目与12克12C中含碳原子数相等呢?

学生通过自己的运算得出1摩尔物质中所含的微粒数目为6.02×1023,并让学生通过比较1个氧原子的质量、10 000个氧原子的质量、1012个氧原子的质量及6.02×1023个氧原子的质量,让学生自己发现6.02×1023是一个又很奇妙的数字,用它来表示物质的量的本质原因,这一设计可以发展学生的推理能力,在问题探究、概念呈现的进程中教会学生掌握化学知识的方法,授之以渔。

【驱动问题6】请描述6.02×1023是怎样的一个数值,再次回想刚才买一粒大米或几粒大米的意义,其表示宏观物质对人们的生活用处大不大?

通过学生自己联想把阿伏伽德罗常数用于宏观物质,发现在生活中用此数值意义不大,从而得出摩尔单位的适用条件。

(3)阿伏伽德罗常数的概念

【驱动问题7】通过计算1摩尔物质中所含的微粒数目为6.02×1023,并把1摩尔物质中所含的微粒数目叫做阿伏伽德罗常数,其数值约等于6.02×1023。

在此运用数学上的圆周律来做类比,即联系圆周律(π)计算结果为3.14这先期已学会的知识与阿伏伽德罗常数、NA、6.02×1023进行类比,这一设计通过知识活用,可以发展其跨学科、全面系统的学习方法。

(4)摩尔质量的概念

【驱动问题8】同学知道了1摩尔物质中含有的微粒,延伸考虑1摩尔的物质中质量,再延伸探究2个氢气分子与1个氧气分子反应生成2个水分子与4克氢原子与32克氧原子反应得到36克水的中微观粒子与宏观质量之间的关系。

通过一个原子的质量推导出含有“阿伏伽德罗常数”这么多个原子的质量,并得出1摩尔物质所含微粒数目的质量,进而得出“摩尔质量”的定义,这一设计可以通过对概念性知识进行定义,建立概念模型,更新学生原有的学习方法,形成与发展学科核心素养中的证据推理与模型认知”。

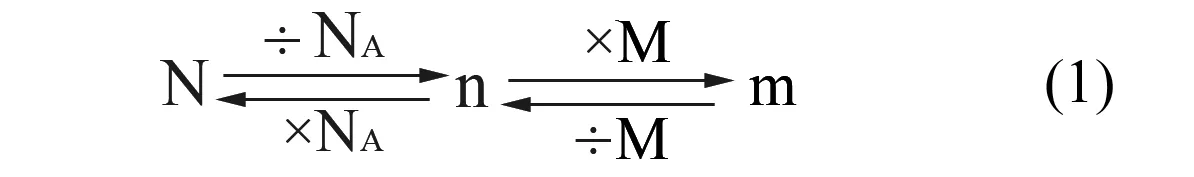

【驱动问题9】讨论微粒数、质量、物质的量之间到底含有的关系

在此建立一个连接微观世界与宏观世界的一个小式子如式(1),为以后学习气体摩尔体积、物质的量浓度与物质的量之间的关系打下基础。

设置下列的课堂习题,学生计算原子与其离子的质子数和电子数,计算微观的粒子数,形成原子转换成离子,质子数不变,电子数改变的变化观念与平衡思想,这一设计可以通过习题巩固并落实“变化观念与平衡思想”核心素养。

(1) 2 mol H2SO4含____ 个H2SO4分子,可电离出__ mol H+,可电离出__mol SO42-,共含________个 原子。

(2) 1moI Na变成Na+失去____ mol电子.

通过问题层层推进,在学生了解到1摩尔物质中含有的微粒数目,进而深入了解物质的质量有多少,在计算离子的摩尔质量时,运用摩尔质量在数值上等于其相对原子质量或相对分子质量,在此,很多学生对原子失去电子转变成离子,对离子摩尔质量的数值不知所措。因此教师需要分析不管其是离子还是原子,摩尔质量不是相对原子质量或相对分子质量,摩尔质量只是在数值上等于其相对分子质量或相对原子质量,这一情境可把微观粒子数与宏观物质的质量联系起来,这一设计突出了知识活用与拓展延伸,主要针对化学核心素养中的宏观辨识与微观探析”“证据推理与模型认知”等目标。

2.2.3 课后巩固:多重练习,养成核心素养

习题是课堂知识点的延伸与巩固,核心素养存在于系统知识点中,通过习题解答可以培养核心素养。

例题:(1)含有6.02×1023个H2SO4分子的物质的量是_________。落实“宏观物质与微观探析素养”。

(2)将0.5mol Al2(SO4)3溶于水配成溶液,溶液中硫酸根离子的物质的量_______;铝离子的质量为______。落实“变化观念与平衡思想”素养。

(3) 一个碳原子的质量为1.993×10-23g,1mol C原子的质量为______,2mol C原子的质量为_____,其摩尔质量为_____。落实“证据推理与模型认知”素养。

(4)64克SO2分子中含有___个SO2分子,含有____个O原子。落实“科学态度与社会责任”素养。

以上习题利用在习题中隐含的核心素养去检测学生的学习结果,可以提高学生的素养观念。这一设计突出了新知识的强化、巩固和应用,能全面落实教学目标。

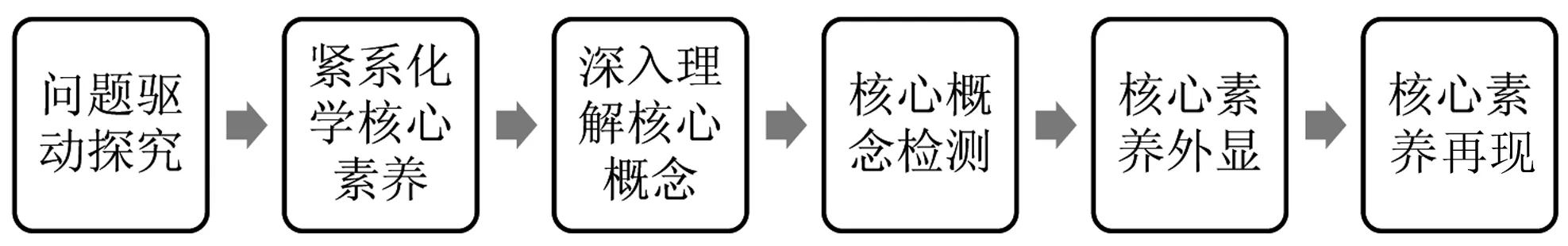

3 理论提升,形成教学模式

教学模式是在一定理论指导下,为实现特定教学目标而设计的比较稳定的教学程序及其实施方法的策略体系[9]。构建一套有推广价值的教学模式对于提高教学质量和教学水平具有重要的意义。如李雁冰曾指出:教学模式既是教学过程理论体系的具体化,又是教学实际经验的系统总结。相对于教学的基本理论而言,它是低层次的,因而具体、简明、易于操作;相对于教学而言,它又是高层次的,因而概括、完整和系统,便于教师理解和掌握,有利于提高教学质量。教学模式一般具备整体性、理论性、简明性、可操作性、创新性等优点,能直接为教师选择合适的教学法和出色完成教学任务提供许多有益的帮助[9]。本节教学设计是根据课标的要求、项目式学习理论、认知同化理论,结合“物质的量”课例,从知识点与习题两方面去落实核心素养,根据美国学者布鲁姆提出的人们学习过程一般包括理解、记忆、应用、分析、评价、创造这六个阶段[10],结合学生的能力培养,设计的教学模式,如图1所示。

图1 核心素养下的教学模式

通过问题驱动的方式让学生主动去探索“物质的量”的知识,让学生从被动接受转为主动思考、主动发现,一步一步深入思考与推导,深入学习“物质的量”的核心概念,并且让学生在掌握知识点、巩固核心概念的进程中继续思考与核心素养相关的其他问题,最后由习题检测核心素养是否落实,这就能使之由隐性知识转为显性知识,因此这一“问题探究驱动-紧系化学核心素养-深入理解核心概念核心概念检测-核心素养外显-核心素养再现”的教学模式,可以使学生自主探究并检测核心素养的达成。

4 结 语

利用问题驱动法的项目式教学设计可使学生的知识延伸至创造阶段,在整个课堂中学生一直在通过查找相关资料回答各种问题,这一设计做到了既尊重学生的思考主动性,又利于教师把握学生知识学习的进程,使“物质的量”项目式学习的结果更加外显化,最终能提高教学效率。