职业使命感的研究述评及新时代展望

2021-04-26李雪杰

作者简介:李雪杰(1988-),女,汉族,河南南阳人,西安工程大学马克思主义学院2018级研究生,主要研究方向为思想政治教育。

摘 要:近年来,职业使命感研究备受关注,把职业视为使命可以激发个体内在的担当力量,这对职业创新和社会发展具有重大价值。中国文化语境下,职业使命感是社会导向的,更多源自国家和社会的需求,倾向于指个体对特定时代背景下国家和社会赋予使命的感知、认同和自觉践行。目前,职业使命感研究表现出测评工具多样化、影响因素综合性的特点。国内不仅在部分高校进行了专业使命教育的有益探索,而且从“不忘初心,牢记使命”主题教育活动、“梦桃精神”的价值引领、“西迁精神”的使命传承三个方面创新了使命教育的路径。未来需要进一步明晰职业使命感的概念,开发本土化的测评工具,通过纵向追踪研究分析使命感的形成机制,多种途径拓宽使命感的培育路径。

关键词:使命;使命感;职业使命感;使命教育

中图分类号:F24 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.15.023

马克思认为:“作为确定的人,现实的人,你就有规定,就有使命,就有任务,至于你是否意识到这一点,那是无所谓的。这个任务是由于你的需要及其与现存世界的联系而产生的。”这段话表明,现实社会的人肩负使命是必然的。这由人们所处的“现存世界”决定。就当下中国而言,“现存世界”是新时代的中国社会。新时代赋予人们新使命,新使命呼唤新作为。人们对美好生活需求的日益增长,激发了对职业更高层次的精神追求。新时代人们已经不再简单视工作为赚钱工具,而是把工作作为实现自身价值、为社会做贡献的努力途径,希望通过积极工作来获得更多的使命感。

虽然西方的使命与党的十九大报告中“使命”产生于不同的文化背景,但却有着紧密的内在联系。内涵表述上,西方学者认为使命源自于社会需求。东方视角下的“牢记使命”是指为中华民族谋复兴的政治使命,两者都强调为国家和社会做贡献。功能选择上,西方使命是受上帝或权力所命行其事,东方是受国家、社会、榜样或家庭的指引做某事,两者都受外在宏观力量的推动。具体到某一特定职业,东西方学者都认为,职业使命不仅强调外部力量推动,更强调内在力量引导。结合已有研究,本文认为中国文化语境下,职业使命感是从微观角度去探索个体对自身职业使命的感知、理解与认同,是一种以“我的梦”积极融入“中国梦”的价值追求。可见,职业使命感是一种在微观中彰显宏观意义的概念,具有重要的时代价值和现实意义。

1 职业使命感的学理解读

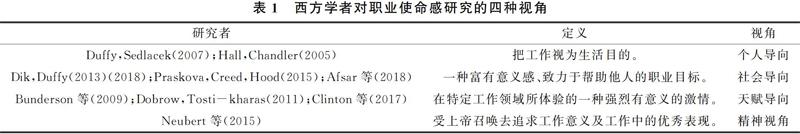

使命一词,译自英文calling。西方使命研究最早出现在宗教领域。随着时代发展,宗教含义逐渐淡化。自使命感被具体化为职业使命感后,便呈现出了多元化研究视角,包括个人导向、社会导向、天赋导向、精神导向四种视角(如表1所示)。目前,大部分西方学者主要倾向于从社会导向和天赋导向界定使命感,大致都认同职业使命感指个体在工作中为社会做贡献,实现自我价值,同时也能体验到意义感。具体形成了以下共识:(1)职业使命感既可能源自社会需求,也可能源自内心真实自我;(2)既包含强烈的意义感,也体现人生价值;(3)还具有利他或亲社会性倾向。使命感高的个体会有一种主动帮助他人、服务公共利益甚至整个社会福祉的意愿。

东方使命一词源于传统的儒道文化。近年来,东方学者从不同角度对Calling进行阐述。表2可看出,学者对Calling的翻译和定义有着不一样的理解和表述,但大多数把Calling指向特定的职业领域,突出对国家和社会的贡献。也有学者认为个体不仅受外在激励(如国家的需要、家族荣耀、榜样指引等),还强调内心真实意愿(如兴趣、激情、价值观等)。

基于上述定义,我们认为中国文化语境下,职业使命感是社会导向的,更多源自国家和社会的需求,倾向于指个体对特定时代背景下国家和社会赋予使命的一种感知、认同和自觉践行。

2 职业使命感的实证测评

概念的明晰也促进了测量的研究,职业使命感的测评方面呈现出测评工具多样化、影响因素综合性的特点。

2.1 测评工具多样化

目前,职业使命感测量工具分为单维和多维两类(如表3所示)。

由表3可知,学者从多个视角开发了职业使命感量表。其中,最具代表性的是Dobrow和Tosti-Kharas(2011)的单维量表、Dik等(2012)及张春雨(2015)的多维量表。大多数学者通过探索性因子分析和验证性因子分析,依据研究对象的职业特征,编制了与之相适应的量表。目前,国内基本使用的是多维度测量工具,以四维度量表居多,研究对象主要集中在大学生、企业员工、教师等不同群体。虽然不同学者提出的维度构成各不相同,但多数学者都认同意义感、目的感以及亲社会倾向这三个基本特征。

2.2 影响因素综合性

学者分别从前因变量、结果变量以及中介和调节变量等多个方面探讨了职业使命感对个体生活态度和工作行为的综合影响。前因变量包括性格优势和社会支持等,其中性格优势的运用(例如,积极人际关系、自我控制能力、创新能力等)能预测职业使命感的高低;家庭成员、上级领导、同事朋友对个体工作态度及支持程度等会影响个体职业使命感的高低,这些因素对职业使命感的影响起到积极的促进作用。而职业使命感的结果变量在大学生群体和特定职业群体之间表现出一定差异性。大学生群体的研究主要关注职业使命感对职业决策、职业发展等的影响。其中Praskova等人(2015)研究表明,高使命感大学生会更加努力地寻找工作,体现出较高的就业能力。张春雨(2013)等发现师范生的职业使命感可以显著正向预测其人生意义、学业满意度和生活满意度。而关注特定职业人群的研究发现,职业使命感不仅可以提高员工的工作投入、工作满意度和职业承诺,而且可以降低离职倾向和职业倦怠。田红彬、田启涛(2019)还证明,工作重塑是服务型领导与员工职业使命感间的中介变量。张明、陈改等人(2020)证明了全纳教育教师的自我效能感在职业使命感对工作幸福感的影响中起部分中介作用。需要特别指出的是,Evgenial等人(2018)在研究中證实了职业使命感具有双刃剑作用。职业使命感不仅可以对就业能力产生积极关系,而且由于职业的不灵活性等因素,也会导致对就业能力产生消极影响。

3 职业使命感的培育路径

国内学者除了辨析职业使命感的概念,展开实证研究以外,部分学者还立足于立德树人这一根本任务,分别从专业使命教育、“不忘初心,牢记使命”主题教育活动、“梦桃精神”的价值引领、“西迁精神”的使命传承四个方面进行了有益的实践探索,为职业使命感的培育提供了宏观的使命教育路径。

3.1 地方高校专业使命教育的有益探索

国内最早进行专业使命教育研究的是北京物资学院。专业使命教育的开展旨在围绕“立德树人”这一任务,将思想政治教育融入专业使命教育中,增进学生对所学专业的认同,明确职业目标,培养大学生的专业荣誉感以及以“专业梦”践行“中国梦”的使命感,帮助大学生依托所学专业在民族复兴的伟大事业中做出应有贡献并更好地实现自我价值。以此逐渐形成了其独特的实践模式。

具体来说,通过探索凝练,逐渐构建了“三进”的专业使命教育路径。所谓“三进”,是指“进支部、进课堂、进企业”。“进支部”,一方面发挥教师党支部的先锋模范作用,带动全体教师主动参与大学生专业使命教育。另一方面,建立全覆盖的学生专业社团,由教师党员担当专业实践先锋,采取多种形式搭建专业使命教育平台。“进课堂”,把专业使命教育融入各门专业课程中去,强化价值观引导、社会责任、创新精神、职业素养的培养,加强意志品质、社会责任感、人文精神等方面的教育,促进专业教育与思想政治教育的深度融合。“进企业”,采取“请进来”与“走出去”的模式,深化校企合作,锤炼大学生的专业技能,培养他们的专业使命感。

3.2 创新职业使命感的培育路径

3.2.1 “不忘初心,牢记使命”主题教育活动的开展

自从党的十九大报告提出“不忘初心,牢记使命”重大命题以来,使命教育如火如荼地开展起来。目前,在社会化教育活动中,逐渐形成了以“学习强国”为载体,紧抓“人”的政治觉悟和个人使命的新学习模式。具体可借鑒的做法有:通过深入学习马克思主义经典理论以及习近平新时代中国特色社会主义思想、了解党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,开展理论学习教育;以重温入党誓词,重忆入党经历,寻找初心激励使命,开展党员自身学习教育;参观先进事迹,红色文化纪念馆,继承和发扬革命斗争中的艰苦奋斗精神;运用对党忠诚、担当作为、干事创业的先进典型开展先进典型教育;剖析违法乱纪的典型案例开展反面典型警示教育,稳固信仰之基;针对不同行业领域的党员进行分类指导学习教育,引导中国人民以及党员干部深刻认识自身的职责与使命,做担当作为、干事创业的新时代典型,激活各级人士的进取思想、奋斗思想、党性思想,增强他们在各自工作岗位上的使命自觉意识和责任担当意识。

3.2.2 “梦桃精神”的价值引领

2019年11月13日,习近平总书记对陕西咸阳纺织集团赵梦桃小组进行亲切勉励并展开使命教育活动。具体可借鉴的做法有,以赵梦桃为劳动模范,讲述赵梦桃小组的先进事迹和奋斗历程,带领企业党员干部参观赵梦桃纪念馆,瞻仰赵梦桃雕像,聆听赵梦桃组长的生前录音等。活动中以“赵梦桃小组”为榜样,教育引导新时代的奋斗者能在“梦桃精神”上汲取力量,在梦桃小组的优良传统中悟到精髓,融入血液。将梦桃精神代代相传,激励新时代的员工和大学生加强对职业理想和职业使命的认知,在工作中能够勇于创新、甘于奉献、精益求精,做新时代最美的奋斗者。

3.2.3 “西迁精神”的使命传承

“西迁精神”是“胸怀大局,无私奉献,弘扬传统,艰苦创业”。2020年4月,习近平总书记在陕西考察期间指出,西迁精神的核心是爱国主义,精髓是听党指挥跟党走,与党和国家、与民族和人民同呼吸共命运。西迁精神是西部发展中,由一代代知识分子传承下来的,体现了知识分子的职业使命感。其中有以下几点:(1)理想维度,“胸怀大局,无私奉献”体现了“与党和国家同呼吸共命运”的政治使命感和“集体利益高于个人利益”的社会使命感;(2)历史维度,“弘扬传统”体现了知识分子的历史使命感;(3)实践维度,“艰苦创业”体现了“以奋斗追求崇高理想”的专业使命感。

可见,西迁精神为新时代大学生提供了鲜活的使命教育资源。具体做法有,通过举办“西迁精神”专题报告会、开展“西迁精神”主题教育活动、“西迁精神”座谈会、“西迁精神”专题培训班,讲述交大西迁历史,聆听西迁故事,以老一辈“西迁人”爱国敬业作为典范和楷模,引领广大知识分子领悟“西迁精神”的时代内涵,激发党员干部在新时代干事创业的激情;在网上开设“西迁专栏”“西迁视频”“西迁印象”“西迁文化产品”等关于“西迁精神”的专题栏目,目的是激发全社会弘扬“西迁精神”,激发大学生担负民族复兴大任的使命担当。此外,组织参观西迁历史博物馆,在大学生群体中建立“西迁精神”宣讲团,让学生担任传播使者,引导大学生认识不同时代背景下的创业使命,激励新时代大学生做西迁精神的时代新传人。

因此,“不忘初心,牢记使命”主题教育活动、“梦桃精神”和“西迁精神”三者从不同视角补充、拓展、丰富了职业使命感的内涵和培育路径,为新时代大学生使命感培育提供了鲜活的使命教育资源。

4 新时代职业使命感的研究展望

4.1 进一步明晰职业使命感的概念

不同视角下职业使命感概念缺乏统一性;由于东西方文化差异,使命感概念还需进一步的辨析、对比和深入界定。未来研究需要构建适合我国国情的本土化使命感概念,并开展更多跨文化一致性的分析。

4.2 进一步厘清职业使命感测评维度

西方学者主要依靠Dik等的多维量表以及Dobrow和Tosti-Kharas的单维量表,但两个量表在不同人群中的适应性有待进一步检验。东方测量工具则更多呈现多维发展态势。后续研究应该进一步厘清维度框架,开发适应我国国情的本土化测量工具。

4.3 进一步探讨职业使命感影响因素及形成机制