基于专利分析的中国餐厨垃圾饲料化技术态势研究

2021-04-26陆黎梅吴东庆方凯陈新准

陆黎梅,吴东庆,方凯,陈新准

(1.广州科技职业技术大学 外语外贸学院,广东 广州 510550;2.仲恺农业工程学院 a.计算科学学院;b.经贸学院,广东 广州 510225;3.广州奥松电子有限公司,广 东 广州 510530)

一、文献综述及问题的缘起

餐厨垃圾饲料化是指将餐厨剩余食物经高温脱水后,再经灭菌和粉碎处理制成动物蛋白饲料原料,或者在对餐厨剩余食物进行高温灭菌处理的基础上,再经微生物发酵或者昆虫过腹化处理,制成生物蛋白饲料的一种废物资源化处理工艺。我国《废物资源化科技工程“十二五”专项规划》明确指出,餐厨垃圾资源化利用的技术重点是利用餐厨剩余食物制备动物蛋白饲料的无害化处理技术与设备。因此,餐厨垃圾饲料化技术作为废物资源化处理的重要手段之一而备受业界的关注,研发热度也高涨不下。目前餐厨垃圾饲料化技术工艺主要有三种:脱水处理法、生物发酵法以及昆虫过腹化处理法。

脱水制蛋白饲料技术工艺是指先将餐厨剩余食品进行脱水,再通过高温干燥、杀菌和粉碎处理,最后制成动物饲料原料。脱水处理法的主要问题是同源污染,即动物食用了用此种方法制成的蛋白饲料后,可能引起潜在的不确定性疾病的风险。一些国家也因此禁止由餐厨剩余食物经脱水工艺制备而成的饲料产品作为动物饲料重新进入人类食物链。因此,目前该工艺大多用于生物发酵或其他处理工艺的预处理阶段。脱水制蛋白饲料技术工艺的关键点在于加热工艺的加热温度和持续时间,湿热法效率略高于干热法。施军营等发明了一种餐厨垃圾自动化预处理系统,把物料经蒸汽加热后分离出固体和液体,分离后的物料再进入后续的处理工艺流程,如厌氧发酵等[1]。

生物发酵制蛋白饲料技术工艺是指先把餐厨垃圾原料通过高温杀菌、脱水等预处理,再把益生菌种入固体物发酵后,经烘干、粉碎等处理,最终制成蛋白饲料添加剂。生物发酵制蛋白法利用有益菌如乳酸菌、芽孢菌、酵母菌等,分解餐厨剩余食物中的各种成分,一方面可杀灭或抑制餐厨垃圾中的有害细菌,降解其毒素,另一方面可以改善饲料的气味和外观,提高蛋白饲料的安全性和适口性。通过该工艺制成的生物蛋白饲料不仅安全性有所提高,而且富含活性蛋白,是实现餐厨垃圾资源化和生态化的有效途径之一。庄禧懿等利用枯草芽孢杆菌、酵母菌等有益菌处理餐厨垃圾,制成富含有益微生物和多种酶的生物蛋白饲料,实现了餐厨垃圾的“减量化、无害化处理和资源化利用”[2]。目前生物发酵制蛋白工艺已经走向成熟,但该技术仍然存在一些问题。其一,由于餐厨垃圾成分复杂,生物作用时间短、增殖条件限制等问题,产品依然存在同源性污染的风险。其二,目前该工艺技术的生产规模较小、处理技术单一,难以实现高产、高效率资源化处理。因此,生物制蛋白饲料技术未来的研究重点在于优化生产过程,实现综合联产处理,并加大对生物蛋白饲料的安全风险评估。

昆虫过腹化制备蛋白饲料是通过养殖昆虫对餐厨垃圾进行生态化处理的一种工艺。该工艺主要有两个步骤:第一步,先将餐厨垃圾进行预处理,即高温杀菌、脱水,再经生物发酵、干燥粉碎后制成预处理物料。第二步,把预处理物料用于养殖昆虫,昆虫幼虫采食预处理物料后,排出虫粪,虫粪可用作有机肥。同时,昆虫在采食预处理物料的过程中,还能产出大量富含蛋白质的昆虫幼虫,幼虫是一种优质的生物蛋白饲料原料。经昆虫过腹化处理所得的动物蛋白饲料安全性和营养价值都很高,能带来良好的经济效益和环境效益,是当前餐厨垃圾饲料化技术的热点研究方向。国内外学者在这方面了很多研究。Heppard等发明了一种使用黑水虻幼虫制成蛋白饲料的管理系统,制成的动物饲料富含蛋白质和脂肪,可减少家蝇的滋生,抑制有害微生物的生长[3]。Nguyen等研究用黑水虻处理餐厨垃圾,并收获虫蛹用作动物家畜的蛋白饲料[4]。Jozefiak等研究发现,来自双翅目(黑水虻、家蝇)、鞘翅目(粉虫)和直翅目(蝗虫、蟋蟀)昆虫的幼虫可用作家禽膳食中的饲料材料,从而提高家禽的产量和营养价值[5]。胡新军研究利用大头金苍蝇幼虫处理餐厨垃圾,从而产出优质的昆虫蛋白和生物有机肥,实现餐厨垃圾的无害化、资源化处理[6]。尹靖凯等利用黑水虻处理餐厨垃圾,研究发现在最佳生产性能下黑水虻的餐厨垃圾转化率最高,幼虫的蛋白质和脂肪含量都有较大的提高[7]。

综上所述,已有的研究大多采用文献分析或实证研究的方法对餐厨垃圾饲料化技术的特点、应用和发展状况进行探讨,为该技术领域的发展提供了理论基础,但鲜有学者从专利分析角度对我国餐厨垃圾饲料化技术进行深入研究。专利分析是通过深入挖掘专利的技术信息,从技术趋势、技术分布、技术热点和核心技术等多角度了解技术研发的态势,为技术创新活动提供情报、监测和评价等信息。为了更全面、更深入地了解餐厨饲料化技术领域的发展状况,本文通过专利分析和数据挖掘的方式跟踪我国餐厨垃圾饲料化技术的发展脉络、技术分布和发展态势、核心技术以及该领域的研究热点等信息,以期为该产业的技术创新提供借鉴。

二、我国餐厨垃圾饲料化技术发展态势分析

本文针对中国国内范围的餐厨垃圾饲料化技术专利,利用ISpatent专利检索平台以及中国国家知识产权局专利检索系统数据库进行检索。通过编写检索式得到2000年1月1日至2019年8月31日共计20年间中国餐厨垃圾饲料化技术的专利数据,以此分析我国餐厨垃圾饲料化技术的发展态势。

(一)中国餐厨垃圾饲料化技术专利布局情况

1. 专利申请趋势分析。截止到2019年10月15日,中国共申请餐厨垃圾饲料化技术专利830件,其中发明专利620件,实用新型专利208件。由于专利公开存在滞后性,2017年至2019年的专利申请数据仅供参考。2000—2009年,中国的餐厨垃圾饲料化技术研究尚处于探索阶段,专利申请量总体较低;2010年以后,中国在该领域的专利申请量逐年上升,于2017年达到了101件的最高年申请量。这种良好的发展态势与我国的政策支持有很大关系。2016年我国把城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理列入“十三五”发展规划,餐厨垃圾的无害化、资源化处理相关政策的扶持极大地促进了餐厨垃圾饲料化技术专利的发展。同时,人们的知识产权意识的增强也是该领域专利申请量快速增长的一个重要原因。

2. 中国各省专利布局分析。中国本土申请人中,广东省、江苏省和浙江省的专利申请量分别达到了122件、87件和86件,位居国内省区市前三名,属于全国该领域研究的第一梯队。这些省份都是我国的人口大省,餐厨垃圾处理负荷量大,而且科技和经济实力较强,拥有众多创新能力强的企业及科研院所,同时重视知识产权保护和布局,因此在餐厨垃圾饲料化技术领域发展较快。位于第二梯队的是山东省、北京市、安徽省和四川省,其专利申请量均高于40件,也是该领域的重要技术产出地。这些省市除人口众多的因素外,还得益于政府对专利技术成果的重视,鼓励自主创新。其他省份也有部分申请,但规模不如前面的省份大。说明目前我国餐厨垃圾饲料化技术发展不均衡,创新主体主要集中在东部沿海经济发达地区,其他如东北和西北地区的技术创新能力与知识产权保护意识有待提高。

(二)专利的竞争力分析

1. 优势申请人分析。我国餐厨垃圾饲料化技术专利的主要申请人以企业为主,集中在环保和农业领域;其次是高校和个人。华南师范大学、华中农业大学和武汉工程大学等3所高校上榜。排名前三的是深圳华云生物科技有限公司、山东巧宾农业科技有限公司和华南师范大学,专利申请量分别为14件、10件和9件。深圳华云生物科技有限公司的专利技术主要围绕黑水虻处理餐厨垃圾相关的系统设备开展研发,山东巧宾农业科技有限公司主要利用美国大蠊来消化餐厨垃圾并将死亡的美国大蠊制成高级蛋白饲料,华南师范大学主要利用黄粉虫与蚯蚓来实现餐厨垃圾饲料化,以上三位优势申请人的技术专利均属典型的昆虫养殖处理技术。个人申请中,张超和刘刚的申请数量最多,分别为8件和6件。另外,排名前10位主要申请人的专利申请数量占比较大且以企业为主,专利技术主要集中在昆虫养殖处理和微生物处理技术领域。从上述分析可看出,生物发酵制蛋白饲料工艺仍占我国餐厨垃圾饲料化技术研发的主流,技术专利也集中在一些大型生物或环保科技公司手中。由于该工艺的投资成本较大、工艺复杂而且回收周期长等原因,小规模的企业无法承担投入风险。另外,有部分企业投入该技术领域的设备开发,如深圳华云生物科技有限公司,显示了该技术工艺目前备受关注。总体来说,我国餐厨垃圾饲料化技术已经形成较为成熟的需求体系,高校和科研院所的研究成果部分实现了产业化,但总体技术创新水平不高。

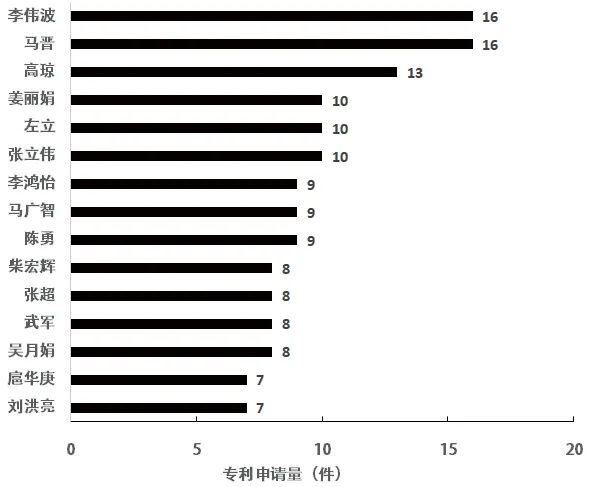

2. 优势专利发明人分析。如图1所示,在148项专利中,共涉及15位发明人,其中约50%的专利集中在前6位发明人的手中。大部分发明人来自专利优势单位,多数来自企业,少数来自高校和个人,跨领域研究人员较少。例如排名前三的李伟波、马晋、高琼均来自深圳华云生物科技有限公司,这批专利均转入深圳市伟创力拓实业发展有限公司;紧随其后的姜丽娟、左立、张立伟、李鸿怡来自山东巧宾农业科技有限公司,是其自然人股东;马广智是华南师范大学的生命科学学院院长。可见上述发明人都是各自单位的主要研发力量,他们所在的公司或单位都极其重视技术发明,通过各种方式留住人才,以创新带动企业的发展。同时,从以上数据也可看出,我国餐厨垃圾饲料工艺的创新主体呈现“两头大、中间小”的态势。中、大型企业专注于投入研发大型餐厨垃圾资源化的预处理设备,个人和研究院所则投入研发小规模的昆虫养殖处理技术,而研发综合联产技术工艺或设备的企业较少。餐厨垃圾成分复杂,单一的处理方式往往难以达到理想的资源化效果,因此,研发能综合物理、化学、生物等多种处理工艺的设备或技术工艺十分必要。

图1 中国餐厨垃圾饲料化技术专利优势发明人排名(前15名)

(三)法律状态分析

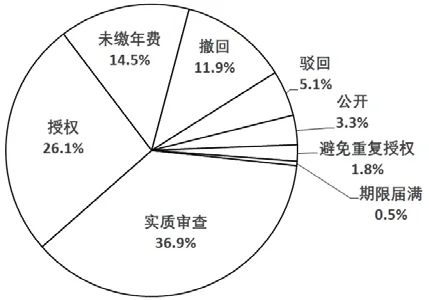

由图2可知,该领域处于实质审查阶段的专利占比最多,达到36.9%,而处于有效(授权)状态的专利占比达到26.1%,说明该领域后续研究持续跟进,整体研发情况较为活跃。该领域已失效的专利比重为33.7%,主要的失效理由是未缴年费与撤回,分别达到14.5%与11.9%。餐厨垃圾饲料化技术工艺是近年来的研发热点,新技术、新工艺不断涌现,同时也淘汰掉一些传统的技术工艺。另外,餐厨垃圾资源化技术的前期投入较大、回收周期长,也因此淘汰一部分产能落后的企业,同时也催生了有实力的企业和科研院所投入新的技术工艺研发。

图2 中国餐厨垃圾饲料化技术专利法律状态分布

(四)IPC分布及趋势分析

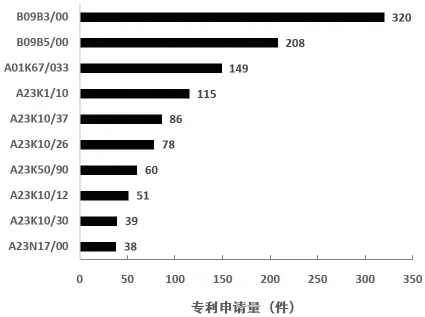

由图3的餐厨垃圾饲料化技术专利IPC排名可知,我国餐厨垃圾饲料化技术主要集中在固废处理、餐厨垃圾无害化处理、无脊椎动物的饲养或养殖和饲料生产四个领域,例如,B09B3/00(固体废物的破坏或将固体废物转变为有用或无害的东西)、B09B5/00(固体废物处理)、A01K67/033(无脊椎动物的饲养或养殖)、A23K1/10(从肉类、鱼类或骨;从厨房废料来生产动物饲料)。此外,制备动物饲料的装置A23N17也是餐厨垃圾资源化处理的主要技术,其中的餐厨垃圾联产处理系统可以实现餐厨垃圾资源化综合处理,提高餐厨垃圾资源化的效率。可以看出,餐厨垃圾处理技术相关分类号比较分散,显示了该技术的复杂程度。B09B固体废物处理技术专利申请量最大,占总申请量的16.3%,该领域的技术主要涉及餐厨垃圾资源化的预处理技术,如分选、分离、干燥、粉碎、杀菌等技术[8]。固体废物处理技术也是国内大型生物、环保企业的投资、研发重点,如深圳市朗坤环境集团股份有限公司研发的LHP超高压分离技术设备,能把餐厨垃圾的有机物和无机质进行有效分离,在实现餐厨垃圾减量化的同时,资源化利用率也得到大幅度提高[9]。

图3 中国餐厨垃圾饲料化技术专利IPC排名(前10名)

(五)专利技术热点分析

高温干燥法、微生物发酵法和昆虫养殖处理法是中国餐厨垃圾饲料化技术的主要发展方向。三个技术方向在2000—2008年的发展形势基本一致,昆虫养殖处理法的研究热度略低于高温干燥法和微生物发酵法。2009年以后,昆虫养殖处理技术专利申请数量和申请人逐渐增多。该技术由于其具有投资少、效果好、安全性高等优点受到了研发人员的青睐,研究热度一路走高,专利申请量于2015年达到51件,大幅超越其他分支,2016年达到最高的102件,成为当前的热点技术方向。同期高温干燥法和微生物发酵法专利申请量总体保持在40件左右,涨幅较小。2018年昆虫养殖技术专利申请量达到了历史最高峰,占总申请量的23.4%,远远高于生物发酵法和高温干燥处理法。昆虫养殖处理技术制成的动物蛋白饲料具有安全性高、营养丰富等特点,能带来良好的经济和环境效益,是餐厨垃圾实现无害化、资源化的有效途径。

餐厨垃圾饲料化的昆虫养殖处理法主要有黑水虻、蟑螂、蚯蚓和黄粉虫等的养殖处理技术。利用餐厨垃圾养殖黑水虻技术是目前该领域的主流研究技术,当前专利申请量达到了115件,远超过其他昆虫养殖处理技术。该技术出现较晚,第一件专利申请出现在2010年,由中山大学申请,名为“利用黑水虻幼虫处理餐厨垃圾的方法及物料配方”;2015年以后该技术申请量激增,最高年申请量为32件。由于专利公开的滞后性,2019年的申请数量偏低。而在利用黑水虻处理餐厨垃圾的技术中,最受关注的是其装备技术,专利比重达到了41.7%。黑水虻的养殖设备相较其他种类昆虫养殖设备简单,不需要复杂的分离预处理和隔离设备,投入成本较低,一般的实验室规模即可通过该技术工艺进行餐厨垃圾饲料化处理。另外,利用黑水虻取食餐厨垃圾以及禽畜粪便可生成昆虫蛋白源饲料,同时还可抑制病原微生物的滋生,因此,该技术的经济效益和环境效益都非常显著,是餐厨垃圾饲料化的研究热点[10]。

(六)核心专利分析

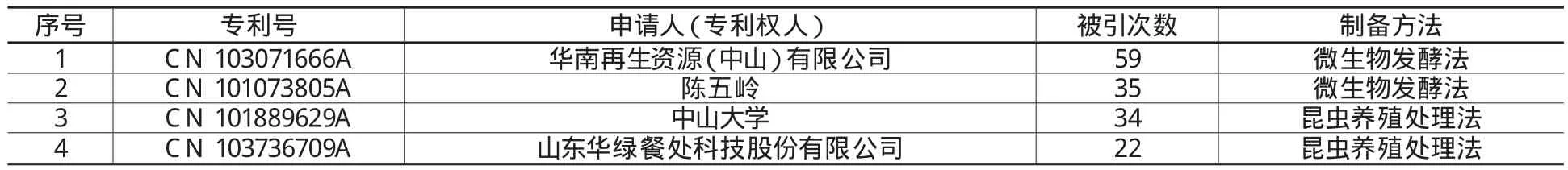

核心专利是指某个技术领域所必须使用的,无法通过设计规避等手段绕开的技术专利。是否拥有核心专利以及拥有核心专利的数量多少决定了一个企业的创新能力水平的高低。一般而言,核心专利都会有一些共性,比如被引次数多、同族专利多、诉讼次数多等。我们通过综合运用同族专利分析、专利引证分析、法律状态分析等方法,挖掘出中国餐厨垃圾饲料化制备领域的相关核心专利(见表1)。

表1 中国餐厨垃圾饲料化技术的相关核心专利

由表1可见,目前我国的餐厨垃圾饲料化技术仍然集中在微生物发酵法,其中华南再生源(中山)有限公司所申请的CN 103071666A被引次数最多,排名第一。该公司从2007年至今,共申请了40项相关专利,研发实力较强,是该技术领域内的龙头企业。昆虫养殖处理技术的核心专利中,被引次数最多的是中山大学申请的CN 101889629A,该专利主要是利用黑水虻处理餐厨垃圾的方法。不管是微生物处理法还是昆虫养殖处理法,掌握核心技术的仍然是大型环保和生物科技公司,不排除有个人及少量高校和科研院所。

三、结论与建议

本文在检索中国餐厨垃圾饲料化技术相关专利的基础上,利用专利挖掘和专利分析的方法对其进行研究,得出以下结论及建议。

(一)中国餐厨垃圾饲料化技术已趋向成熟,但创新水平不高

现阶段我国餐厨垃圾饲料化技术主要集中在微生物发酵法,该技术已趋向成熟并在上海、北京、武汉、济南等城市推广应用。然而,通过该技术实现的动物蛋白饲料存在一定的同源性污染风险,安全性有待评估。而昆虫过腹化技术利用昆虫取食餐厨垃圾生成的动物蛋白饲料源富含蛋白质和脂肪,而且安全性高。因此,建议企业和科研院所加强对这两种技术的联产技术研发和投入,在提高餐厨垃圾处理量的同时又能兼顾动物饲料源的安全性;要加强有关餐厨垃圾饲用的安全性及其有害物质防除性的研究,政府相关部门应制定相应的政策和监管体系,保障餐厨垃圾源饲料的安全性及营养价值,以促进餐厨垃圾资源化和无害化处理产业的有序健康发展。

(二)昆虫过腹化处理法成为中国餐厨垃圾饲料化技术领域的研究热点

昆虫过腹化处理法起步较晚,但由于其具有投资少、效果好、运行费用低等优点备受业界和研发人员的青睐。2009年以后该技术的研究热度一路走高,专利申请量持续增加,于2015年达到51件,大幅超越高温干燥法和微生物处理法,2016年更是达到102件的最高申请量,成为当前我国餐厨垃圾饲料化的热点技术。同期高温干燥法和微生物发酵法专利申请量总体保持在40件左右,涨幅较小。经昆虫过腹化处理法制备的动物蛋白饲料安全性和营养价值都较高,能带来良好的经济和环境效益。但该技术工艺相对于其他传统处理工艺如高温干燥法和生物厌氧法而言,处理规模较小。建议科研院所和企业加强对多种工艺联产技术的研发,同时政府主管部门应加大对该技术的政策扶持力度,以增强我国餐厨垃圾处理能力。

(三)利用黑水虻实现餐厨垃圾饲料化近年来备受业界关注

利用餐厨垃圾养殖黑水虻实现餐厨垃圾资源化处理是目前该领域的热点技术。截止到2019年8月31日,已检索到的专利申请量达到了115件,远超过其他类型的昆虫过腹化处理技术;该技术出现较晚,第一件专利申请出现在2010年,由中山大学申请,名为“利用黑水虻幼虫处理餐厨垃圾的方法及物料配方”;2015年以后专利申请量激增,最高年申请量达32件。在利用黑水虻处理餐厨垃圾的技术中,最受关注的是其装备技术,如深圳华云环保科技发展有限公司开发的黑水虻全自动均匀布料系统(CN 205463583U),通过餐厨垃圾的全自动螺旋进料提高了黑水虻养殖效率。另外,广东昆虫研究所研发的滚筒式黑水虻生物处理器(CN 102350433A),对提高餐厨垃圾饲料化的转化率效果显著。黑水虻过腹化处理餐厨垃圾技术开发潜力巨大,实现的经济效益可观。然而,该技术工艺的研发规模较小,大多处于实验室研发阶段。建议高校和科研院所加强对黑水虻养殖技术的研发力量,以实现重点技术突破,同时加强与企业的合作,以促进技术创新的产业化,提升核心专利的市场价值。

(四)当前我国餐厨垃圾饲料化技术研究主要分布在东部沿海地区

2010年以来,中国餐厨垃圾饲料化技术的专利申请量快速上升,2017年达到最高年申请量101件,说明该领域近年来受到研发人员的广泛关注。国内本土申请人主要集中在华南和东部沿海经济较为发达的地区,例如,广东、江苏和浙江的专利申请量分别以122件、87件和86件荣登国内省区市前三名,属于全国该领域研发的第一梯队,其他的东北和西北地区的技术创新能力较低。建议各省份加强区域间合作,整合专利技术,突破技术瓶颈,做好专利布局,从整体上提高我国餐厨垃圾资源化处理技术水平,实现整个行业的健康可持续发展。

(五)我国餐厨垃圾饲料化技术专利申请人分散,创新规模尚未形成

在中国餐厨垃圾饲料化技术领域的申请人中,69%来自企业、高校和科研院所,个人申请占29.3%,研发主体较为分散,行业内尚未出现占据绝对领先地位的申请人。建议企业积极探索新的研发路径,对关键技术进行升级改进,同时加大企业与高校之间的产学研合作,促进研发成果的转化和推广,有效实施创新技术的产业化,加快培育出一批拥有核心技术、市场竞争力强的领军企业。