爱引猧儿鹦鹉戏

2021-04-25徐博文

徐博文

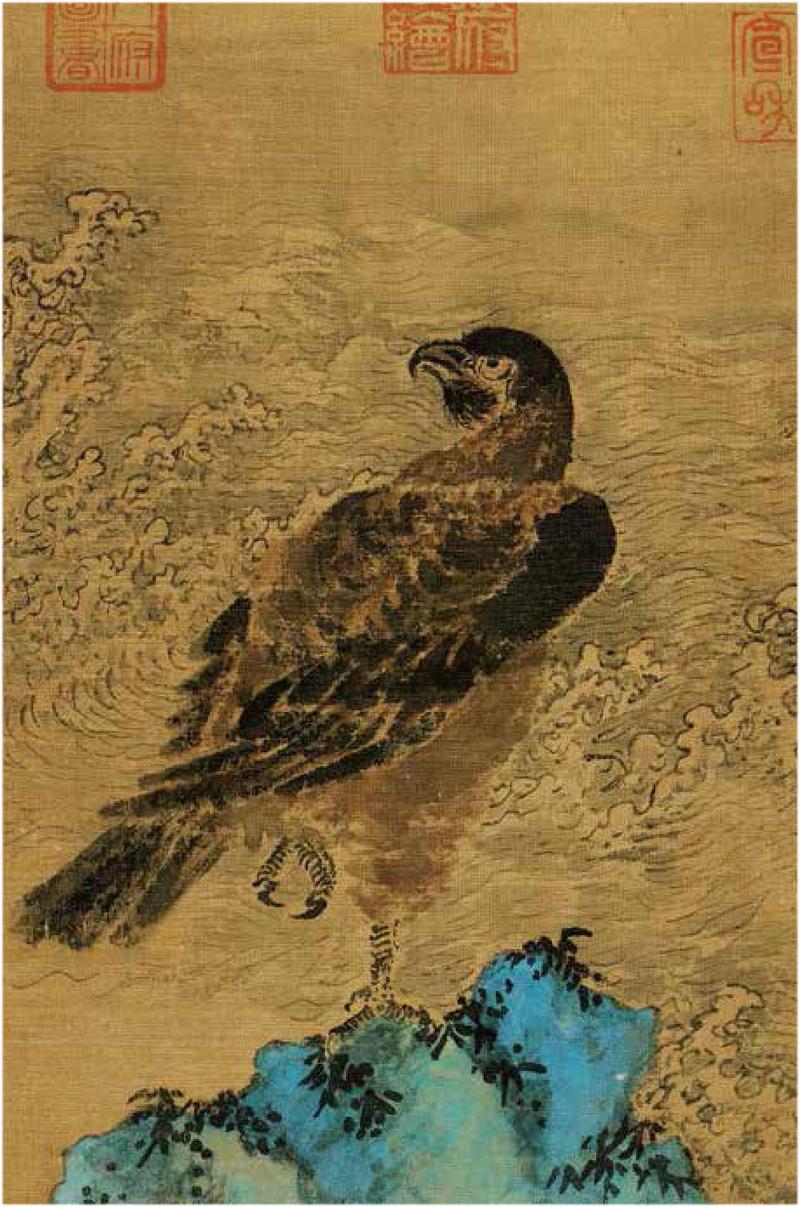

鹰击天鹅图 绢本设色 158×89.6cm 明 殷偕 南京博物院藏

鹰掣撼金铃

唐代的宠物史上有一则流传甚广的故事。唐太宗李世民曾得到一只上佳的鹞子,爱不释手,时常将它置于胳膊上把玩。有一次,太宗玩得正高兴时,远远望见大臣魏徵走过来,情急之下只能将鹞子藏在怀里。魏徵故作不知,大谈古代帝王追求逸乐而亡国之事,旁敲侧击劝诫太宗不可玩物丧志。魏徵说得没完没了,太宗自知理亏,不敢打断,鹞子最后竟被捂死在太宗怀里。

這件事体现了太宗对诤臣的宽容,也从侧面透露了唐代帝王对飞禽的独特偏好。当然,飞禽本身就容易引发人们自由烂漫的想象,这与唐人浪漫感性的精神气质恰好契合。无论是唐代的诗歌、书画、音乐、舞蹈,还是日常生活领域,都散发着一种朝气蓬勃、自由奔放的潇洒气息。这种气息,也自然而然地渗透到唐人的宠物文化中。

唐人对飞禽的偏爱,多少与南北朝时我国北方和西域民族对鹰隼的热爱有关。那时的人们崇尚英雄,对翱翔于高空的鹰隼十分钦佩。北魏时期,皇家就设有专门饲养猎鹰的机构—鹰师曹,鹰师即驯鹰的人。到了隋朝,这种风气发展更甚,隋炀帝兴建的东都宫城里就设有鹰坊。东都建成后,大业四年(608年)九月,隋炀帝即“征天下鹰师悉集东京,至者万余人”。这次鹰师大会轰动一时,极大地推动了隋朝养鹰、玩鹰风气的兴盛。

到了唐代,宫中专门设立了饲养和管理宫廷宠物的机构—五坊。据《新唐书·百官志》记载:“开元初,闲厩马至万余匹,骆驼、巨象皆养焉……闲厩使押五坊,以供时狩:一曰雕坊,二曰鹘坊,三曰鹞坊,四曰鹰坊,五曰狗坊。”在鹰坊的基础上,又增设了雕坊、鹘坊、鹞坊、狗坊,其中雕、鹘、鹞、鹰都是猛禽。可以看出,飞禽在这个机构中占据非常重要的位置。

唐太宗并不只钟爱鹞子,据《太平广记》记载,他还养了一只白鹘,取名“将军”。这只白鹘在驯养师的调教下极其灵慧,不但随太宗狩猎时能抓捕鸟兽,还能作为信差投递书信。它曾将太宗的信件带给魏王李泰,并捎来回信,有时一日之内往返数次。因此,它极受太宗喜爱。

除了皇帝之外,唐代王公将相、贵族豪富也嗜禽成风。据唐史《定命录》记载,唐玄宗的宠臣姜皎珍藏有一只极其珍稀的鹞子,价值两万两白银。每次出行,姜皎必肩负鹞子,自认为极有气派。当时经过驯养的良禽珍品极其昂贵,已然成为贵族炫耀身份和地位的奢侈品。王公贵族为了得到优良鹰隼,无不处心积虑四海淘换。

立鹰图 绢本设色 55×41cm 宋 赵佶

当时,能够培训珍禽的驯养师也身价倍增,有着不菲的酬劳。唐代笔记小说集《朝野佥载》中有一则有趣的故事。汝州司户杨楚玉饲养禽鸟极有经验,训练鹰隼捕猎也很有一套。武则天喜爱白喜鹊,宠臣张易之的弟弟张昌期就找杨楚玉想办法。杨楚玉将自己豢养的几十只鹞子于白喜鹊栖息的树林中放飞,白喜鹊被擒获数只却无一损伤。原来,为了不弄伤白喜鹊,杨楚玉早就在鹞子的爪子上涂满了白蜡。此捕鹊方法深得天后赞许。

民间也有好鹰之人,常带着自己的爱鹰参加聚会,互相之间交流饲养和训练心得。还有举行猎鹰评选大赛的,从体重、体形、羽毛色泽、捕猎能力等方面对参赛的猎鹰进行评比。但上好的猎鹰毕竟不是凡庸之物,饲养和训练都需要投入大量的资金,盲目跟风导致家道败落的人屡见不鲜。

鎏金鹦鹉纹提梁银罐高24.2cm 口径12.4cm 足径14.3cm 唐 陕西历史博物馆藏

玉钩调鹦鹉

除猛禽外,唐代宠物里最具代表性的飞禽,莫过于鹦鹉。鹦鹉是一种羽毛艳丽、“能说会道”的慧鸟。唐人认为鹦鹉能通神、预知未来,是祥瑞之鸟。从贞观初年开始,鹦鹉就被海外诸国当作向朝廷进贡的珍禽,频繁地充当着中外文化交流的媒介。

贞观五年(631年),林邑(古国名,今越南中部)向唐王朝进贡白鹦鹉和五色鹦鹉。唐初史学家李百药遵太宗之命为林邑所献五色鹦鹉作赋,称其“能言之擅美,冠同类以称奇”。林邑还进献过一只红鹦鹉,白居易写诗赞其“色似桃花语似人”。在关于中晚唐历史的文献中,也出现了大量异域贡奉鹦鹉的记载,如《旧唐书·天竺国传》记载:“(开元)八年,南天竺国遣使献五色能言鹦鹉。”《旧唐书·宪宗下》记载:“元和十年,诃陵国遣使献僧祗僮及五色鹦鹉、频伽鸟并异香名宝。”

杨贵妃教鹦鹉图(局部) 70cm×230cm 辽 内蒙古赤峰阿鲁科尔沁旗博物馆藏

据《太平广记》载,唐天宝年间,岭南进献了一只白鹦鹉。这只鹦鹉聪明灵慧,善识人语,极得唐玄宗和杨贵妃的宠爱,为其取名“雪衣女”。唐玄宗吟诵词臣的诗篇,几遍以后,“雪衣女”便能出口无误。杨贵妃教它《多心经》,它也记诵颇精,日夜吟咏,似在为贵妃祈祷。

唐玄宗常和杨贵妃、诸王弈棋,当唐玄宗稍露败象,左右侍从就呼唤“雪衣女”。它便会立即跃上棋盘,双翅翻飞搅乱棋局,有时甚至啄咬嫔妃及诸王的手,使其无法获胜。一次,“雪衣女”与杨贵妃在殿中玩耍时,突遭猎鹰袭击而死。杨贵妃为此叹息良久,命人将其埋在御花园中,并立起一座鹦鹉冢。

内蒙古赤峰宝山辽贵族墓中的壁画《杨贵妃教鹦鹉图》,描绘的就是杨贵妃与“雪衣女”的故事。此图用工笔重彩绘制,具有晚唐风格。画中的杨贵妃云鬓高髻,手持拂尘,端坐于高背椅上,显得雍容华贵、典雅秀美。贵妃身边有侍臣、侍女共六人。前面条案上经卷平展,鹦鹉“雪衣女”站立一旁,羽毛洁白,长尾如带,钩喙点红,显得俊俏灵秀。在壁画右上角竖框内,有墨书榜题诗:“雪衣丹嘴陇山禽,每受宫闱指教深。不向人前出凡语,声声皆是念经音。”

鸚鹉衔枝绶带纹铜镜唐 上海博物馆藏

唐代民间女子之中也流行驯养鹦鹉以为娱乐。白居易《邻女》云:“娉婷十五胜天仙,白日姮娥旱地莲。何处闲教鹦鹉语,碧纱窗下绣床前。”能学人语的鹦鹉除了能带给女子快乐外,还可陪伴女子左右,听她们倾吐心事,聊慰深闺寂寞。

今天,人们在唐人所用的金银器、漆器、瓷器、铜镜及织物上,常能看到琳琅满目的鹦鹉纹饰。陕西历史博物馆藏有一件鎏金鹦鹉纹提梁银罐,通体以鹦鹉为主体装饰,周边环绕折枝花,鹦鹉展翅飞于花丛间,丰满可爱,与饱满的团花相配,给人以富贵喜庆之感。上海博物馆藏有一件唐代鹦鹉衔枝绶带纹铜镜,镜面上一对鹦鹉首尾相对,口衔挂满果实的绶带翩然起舞。鹦鹉造型灵动鲜活,栩栩如生。

明皇弈棋图 绢本设色 27×105.6cm 元 钱选 美国弗利尔美术馆藏

厅前猧子吠

猧子是唐代由西域传入中原的一种供人玩赏的宠物狗,其天性温良,聪明乖巧,身披华贵的长毛,十分惹人喜爱。唐人王涯曾写过一首《宫词》,说的就是猧子:“白雪猧儿拂地行,惯眠红毯不曾惊。深宫更有何人到,只晓金阶吠晚萤。”看起来,这猧子确实极有贵族名犬的气质。

猧子是公认的闺阁最佳玩伴。唐代敦煌曲子词《倾杯乐》云:“年二八久镇香闺,爱引猧儿鹦鹉戏。”《渔歌子》则云:“绣帘前,美人睡。厅前猧子频频吠。雅奴卜,玉郎至。扶下骅骝沉醉。”这两首曲子词生动体现了猧子在盛唐少女生活中的地位。

簪花仕女图(局部) 唐 周昉 辽宁省博物馆藏

唐人段成式的《酉阳杂俎》里记载了聪明的杨贵妃借助爱宠猧子,在唐玄宗与哥舒翰下棋将输之时,搅乱棋局,获得皇帝欢心的故事。“上(玄宗)夏日尝与亲王(哥舒翰)棋,令贺怀智独弹琵琶,贵妃立于局前观之。上数枰子将输,贵妃放康国猧子于坐侧。猧子乃上局,局子乱,上大悦。”这个典故被后人称为“康猧乱局”。

反映唐代贵族女性生活的诸多画卷中,那些婉丽丰腴、气质娴雅的女子们固然顾盼生姿,不过,最引人注目的竟是那引美人回首的猧子。中唐画家周昉所绘的《簪花仕女图》中,画面右侧一位身披紫色纱衫的贵妇,右手轻挑纱衫,左手执一拂尘,侧身转头,正在逗弄一只摇尾吐舌欢跳着的猧子;画面左侧另有一贵妇正低头回望,其脚下也有一只脖子上系着红色丝带的猧子。《唐人宫乐图》中,仕女们围坐于案前宴饮作乐,案下则趴着一只乖巧的黑色猧子。可见时人已经有意识地将宠物狗作为人物画的装饰,乃至形成一种绘画风尚。

孔雀纹银方盒 唐 陕西历史博物馆藏

唐人宫乐图(局部) 唐 佚名 台北故宫博物院藏

猧子也是唐代儿童最喜欢的玩伴之一。敦煌文献《敦煌变文集·父母恩重经讲经文》中就有儿童与猧子玩耍的记载:“捉蝴蝶,趁猧子,弄土拥泥向街里……婴孩渐长作童儿,两颊桃花色整辉;五五相随骑竹马,三三结伴趁猧儿。”这段经文提及了捉蝴蝶、趁猧子、玩沙土、骑竹马等儿童爱玩的游戏。“趁”有追逐、追赶的意思,“趁猧子”即孩童和猧子相互追逐、嬉戏。

在陕西西安市南郊何家村出土的唐代窖藏遗宝里,有一件孔雀纹银方盒,侧面所装饰的“童子戏犬”图案,呈现的便是孩童追赶猧子的画面。新疆吐鲁番市阿斯塔那187号墓出土的绢画《双童图》,也表现了唐代儿童与猧子玩耍的情景:画中两个孩子身穿彩条背带裤,其中左侧的孩子右手高举指着天空,而他的左手中抱的正是一只黑白相间的猧子。

猧子之所以得宠,除了它自身的确乖巧可爱之外,更为重要的是,它们与主人之间互相陪伴,特别是在患难时刻彼此守护,从某种意义上来说,它们早已是主人不可或缺的精神寄托。成彦雄《寒夜吟》中的诗句“猧儿睡魇唤不醒,满窗扑落银蟾影”所体现的,正是无数个孤独寂寞、独守空闺的女子与猧子相依为命的生活写照。

双童图 绢本设色 唐 新疆吐鲁番市阿斯塔那187号墓出土

在唐代,并没有所谓“宠物”的称谓,唐人与草木、花朵、禽鸟、猧儿进行着无声的对话。唐诗给我们描绘了一个开阔、诗意的世界,让我们在极致浪漫中学会审美。唐人与各类宠物的互动史,也像一首首动人的诗歌,带给后人一种天马行空的盛世想象。