临汾市城市生态文明建设与旅游产业发展耦合关系及协调发展研究

2021-04-25吴雪玲田欣宁

吴雪玲, 田欣宁, 阎 晓

(1.山西师范大学 地理科学学院,山西 临汾 041000;2.山西财经大学 资源型经济转型协同创新中心,山西 太原 030000)

生态文明是人与自然和谐共存的新文明范式[1],城市生态文明是在一定行政区域内以生态文明意识、科学发展观、可持续发展等科学理论为指导依据,遵循自然、社会发展规律,采用先进生态技术,提倡绿色创新理念,构建合理健康的产业体系和经济发展结构,实现区域社会、经济、自然三者协调平衡、相互促进、全面发展的良好格局的和谐城乡统一体[2]。城市生态文明代表着人类进步的精华,旅游是现代城市的重要功能,旅游产业环境依托、资源消耗的产业属性决定了旅游经济与生态环境有着密不可分的联系。旅游产业对城市的社会及环境影响越来越受到学者的关注[3]。如何在城市化进程中协调二者关系,实现旅游经济的可持续发展,一直是学者研究的热点。

国外学者对城市生态文明与旅游产业相结合的研究较早,Ienciu等认为旅游项目开发不仅对当地环境影响较小,而且可以促进经济发展和环境优化[4]。还有学者认为,城市生态文明建设客观地促进了当地旅游产业发展[5]。国内相关研究主要集中在以下三个方面,第一,城市生态文明与旅游产业的关系研究:初期以省会城市为主,对旅游与环境协调发展程度进行分析[6-8];后来,认为旅游产业与城市生态文明建设存在互动关系[9-11]。第二,城市生态文明指标体系构建研究:主要从经济、文化、制度、自然环境和社会环境五个方面构建一级指标体系[12];二级指标体系主要以城镇化率、单位GDP能耗、城市生活垃圾无害化率、工业固体废物综合利用率、工业SO2排放量、R&D投入占比等指标为主[13-17]。第三,城市生态文明与旅游发展方式研究:舒小林等[18]在对生态旅游、大众旅游、循环经济等几个主要旅游发展方式对比的基础上,提出SCELL旅游发展方式。

综上所述,学者们注重旅游产业与城市生态文明某个因素的研究,缺乏对城市发展中经济生态、社会生态、文化生态等多方面关联性的研究。本文以临汾市为例,对旅游产业与城市经济、社会、文化、生态等方面进行多因素的协调发展研究,通过构建耦合模型评价城市生态文明系统与旅游产业系统的动态关系,分析城市生态文明与旅游产业的协调性,优化两者协调水平,以期为临汾市和其他城市可持续发展提供指导和借鉴。

1 研究区概况

临汾市(35°23′N—36°57′N,110°22′E—112°34′E),位于山西省西南部,黄河中游,面积占全省13%。临汾市地形轮廓大体呈“凹”字型分布,四周环山,中部为平川,全境分山地、丘陵、盆地三大地形单元。临汾市地处半干旱、半湿润季风气候区,属温带大陆性气候,四季分明,雨热同期,冬寒夏热。截至2018年底,临汾市常住人口450.03万人。2018年,临汾市地区生产总值1 440.0亿元,城镇新增就业5.49万人,年末城镇登记失业率2.87%,居民人均可支配收入20 192元,比2017年增长7.6%。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

本文通过对原始数据进行标准化处理,使用熵权法确定各指标权重,利用线性加权法计算出城市生态文明系统和旅游产业系统的综合评价指数,通过耦合协调度模型得出二者的耦合协调度,最后使用障碍度模型分析出二者发展的障碍因子。

熵权法是一种客观确定指标权重的方法,能很大程度避免主观因素造成的误差。熵值计算为

(1)

采用线性加权法构建系统综合评价函数,分别计算城市生态文明系统和旅游产业系统各自的综合发展程度:

(2)

式中ui(i=1,2)分别代表城市生态文明和旅游产业的系统综合评价指数,即系统综合发展水平。

本文建立了适应二元系统关系研究的协调度模型,分析城市生态文明与旅游产业系统的协调度:

(3)

式中C指城市生态文明系统与旅游产业系统的协调度。由于城市生态文明与旅游产业两个系统是多变的复杂系统,协调度模型难以全面展现出两系统的实际状况,因此,研究进一步构建了耦合协调度模型评价两系统之间耦合关系的协调状况。耦合协调度模型的计算公式为

(4)

式中D表示两系统的耦合协调度数值,T=αu1+βu2表示两系统综合评价指数,α、β为待定系数。由于两系统之间相互作用的程度存在差异,并且旅游产业系统本身就从属于城市生态文明系统,因此,结合相关文献[19]的研究,将α赋值为0.6,β赋值为0.4。

为了直接反映城市生态文明系统和旅游产业系统的耦合协调度,根据近年来城市生态文明系统与旅游产业系统划分标准,对其进行等级分类[20],如表1所示。根据u1和u2的关系,将耦合协调度划分为三种类型:旅游产业发展滞后型(u1>u2)、城市生态文明发展滞后型(u1

表1 城市生态文明与旅游产业系统耦合协调度等级与类型划分标准

为厘清城市生态文明系统与旅游产业系统发展的影响因子,有重点地对二者发展进行调整。引入贡献度模型对二者的发展水平进行诊断,公式为

(5)

式中Zij为第i个系统第j项指标的障碍度,Zij越大表示该指标对系统的制约程度越大。

2.2 数据来源

研究所采用数据来源于2002—2019年《临汾市统计年鉴》《临汾市社会经济发展统计公报》《中国城市统计年鉴》。

3 临汾市城市生态文明与旅游产业耦合协调关系

3.1 指标体系的建立

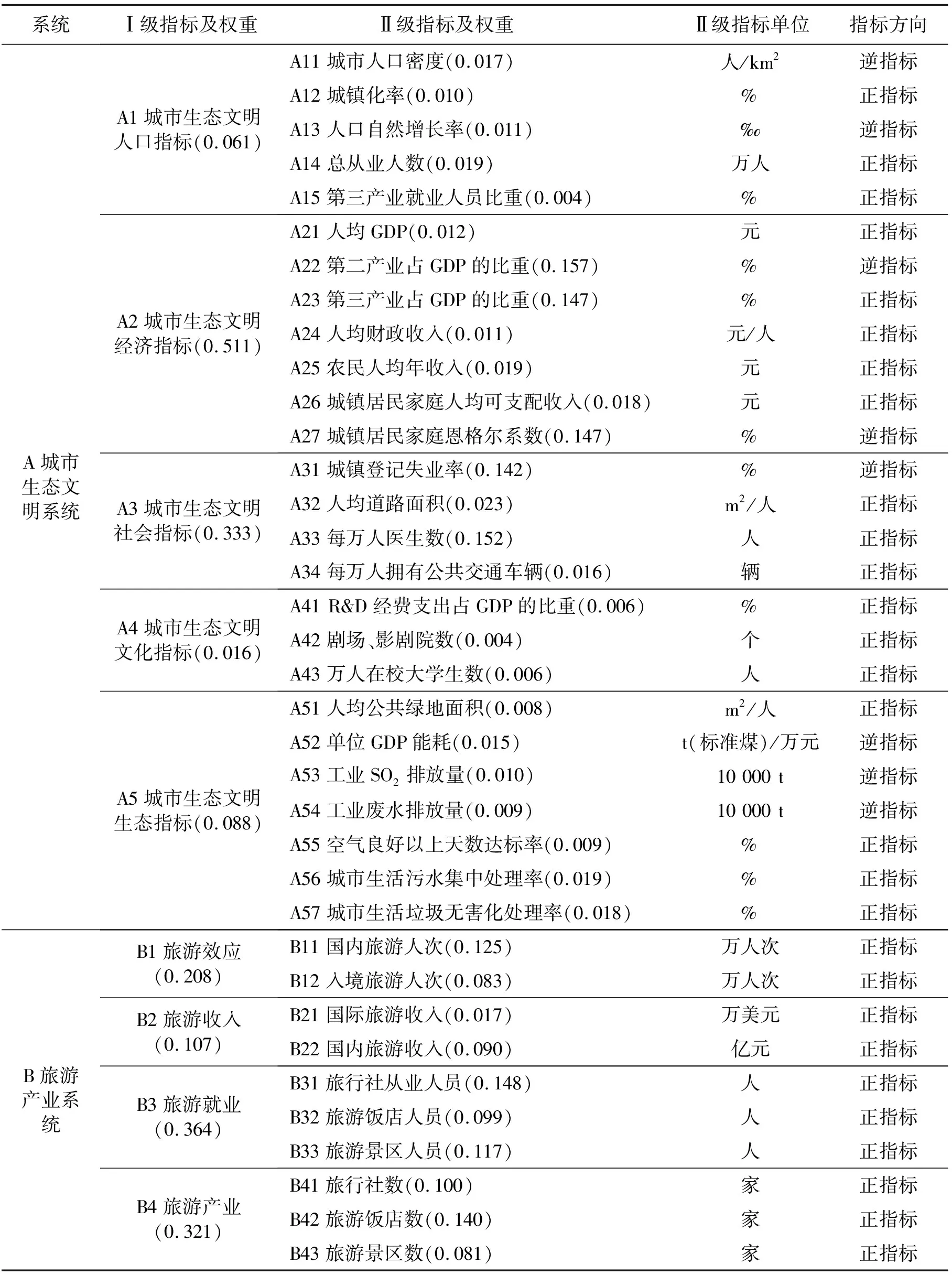

城市生态文明系统和旅游产业系统涉及到经济、社会、文化、人口、环境等方面,采用理论分析法和近年来中国知网(CNKI)数据库关于“城市生态文明”“新型城镇化”使用的高频率指数,归纳总结出适用于本文的指标体系。城市生态文明指标体系主要包括人口指标、经济指标、社会指标、文化指标和生态指标5个Ⅰ级指标。旅游产业系统主要包括旅游效应、旅游收入、旅游就业和旅游产业4个Ⅰ级指标。系统各指标及其权重如表2所示。

表2 临汾市城市生态文明子系统与旅游产业子系统中各指标权重

结合临汾市近年来发展现状,分析指标权重。城市生态文明系统Ⅰ级指标中,经济指标权重最大(0.511),社会指标权重次之(0.333),人口、文化、生态指标权重较小,说明经济建设和社会建设对城市生态文明建设有重要影响。Ⅱ级指标中,第二产业占GDP的比重权重最大(0.157),因此工业发展水平是衡量城市生态发展水平的重要因素;在人口指标中,总从业人数、城市人口密度权重较大(0.019、0.017),说明全部劳动力就业情况和人口密集程度是人口发展水平高低的重要体现;经济指标中,第二产业、第三产业占GDP的比重权重较大(0.157、0.147),目前,临汾市的经济建设中,第二产业对经济的主导作用强于第三产业。每万人医生数、城镇登记失业率在社会指标中权重较大(0.152、0.142),城镇医疗服务水平和就业状况是城市社会发展的重要因素;文化系统各指标中,R&D经费支出占GDP的比重、万人在校大学生数权重较大(0.006、0.006)说明居民文化程度和科技投入强度对文化发展水平影响很大;城市生活污水集中处理率、城市生活垃圾无害化处理率在生态指标的Ⅱ级指标中权重较大(0.019、0.018),城市生活污染物处理能力制约城市生态环境建设的优劣。旅游产业系统中旅游就业的权重最大(0.364),Ⅱ级指标中,旅行社从业人员权重较大(0.148),旅游从业人员的数量对旅游产业的发展起支撑作用。

3.2 城市生态文明系统综合发展水平

临汾市城市生态文明系统发展水平整体呈上升趋势(见图1),临汾市生态文明系统综合发展水平整体呈上升趋势,2001—2018年,整体水平由0.169增长到0.877。按增长速度可大致划分为以下三个阶段:(1)缓慢发展阶段(2001—2003年),城市生态文明系统综合发展水平由0.169上升到0.221,上升幅度较小。(2)较快发展阶段(2004—2012年),城市生态文明系统综合发展水平由0.290上升到0.464,上升幅度加快,尤其2005—2006年、2008—2009年上升明显。万人医生数发展指数增加了0.071,增速最快,市政府扩大城镇基础性就业岗位,城镇登记失业率这一逆向指标降低,第三产业占GDP的比重较快增长,可见城市医疗保障体系的日趋完善和就业问题的缓解以及第三产业的发展是这一阶段城市生态文明发展水平提高的关键因素。(3)疾速上升阶段(2013—2018年),城市生态文明系统综合发展水平由0.539上升到0.877,这一阶段在整个发展阶段中上升最快。万人医生数发展指数增加了0.018,增速最快,在此期间,城市道路修建及扩建,人均道路面积发展指数增速第二,第三产业占GDP的比重发展指数也明显增加,说明城市医疗服务人员供给量的增多、城市道路建设和第三产业的发展极大地促进了城市生态文明建设水平的提高。

图1 临汾市生态文明和旅游产业系统综合发展水平与协调度变化趋势

3.3 旅游产业系统综合发展水平

临汾市旅游产业系统发展水平呈现前期缓慢上升、后期快速上升的发展趋势(见图1)。2001—2018年,整体水平由0.002增长到0.990。按增长速度将其划分为三个阶段:(1)缓慢发展阶段(2001—2007年),旅游产业系统发展水平由0.002上升到0.223,增速稳中上升。旅游景区数发展指数增速最高,增加了0.041,旅行社数发展指数次之,旅游饭店人员发展指数第三,说明旅游景区数的增加和旅行社数、旅游饭店人员的增加是这一时期旅游产业发展水平提高的主要因素,在此期间,“十五”和“十一五”规划顺利实施,临汾市加大旅游产业开发力度,解决“食、住、行、游、购、娱”的综合配套问题。(2)较快发展阶段(2008—2010年),旅游产业系统发展水平由0.289上升到0.410,上升幅度加快。国内和国际旅游收入发展指数增速较快,分别增加了0.041、0.019,国内旅游人次发展指数也明显增加。(3)高速发展阶段(2011—2018年),这一阶段旅游产业系统发展水平发展迅猛,系统发展水平由0.492上升到0.990。国内旅游人次发展指数增速最高,旅游饭店数发展指数增速次之,“十二五”规划以来,完善旅游安全系统、环境卫生系统,拉伸城市交通,规范旅游购物市场,客观上促进了游客数量的增加,表明客流量的增加和旅游服务业的发展是促进这一时期旅游产业发展水平提高的重要因素。

3.4 城市生态文明与旅游产业系统耦和协调度

2001—2018年临汾市生态文明系统和旅游产业系统的耦合协调度在0.082~0.687之间变化,两个系统耦合协调水平整体呈优化趋势。其耦合协调度分为七个阶段:(1)2001年为极度失调阶段,耦合协调度仅为0.082;(2)2002年为严重失调阶段,城市生态文明和旅游产业的耦合协调度为0.172;(3)中度失调阶段(2003—2004年),两者的耦合协调度由2003年的0.258上升到2004年的0.292;(4)轻度失调阶段(2005—2007年),两者的耦合协调度由0.312上升到0.371;(5)濒临失调阶段(2008—2012年),两者的耦合协调度由2008年的0.403上升到2012年的0.499,2010年7月出台《关于加快旅游产业发展的意见》后,旅游产业发展水平逐渐提升;(6)勉强协调阶段(2013—2014年),耦合协调度由0.537上升到0.568;(7)初级协调阶段(2015—2018年),两个系统的耦合协调度由0.608上升到0.687,从2016年开始,耦合协调度明显加快,但仍处于低水平的协调期。

良好的城市生态文明环境能够促进旅游产业的发展,旅游产业的发展反过来又对城市生态文明环境提出更高的要求,刺激其进一步提高。二者耦合协调发展、相互支撑,才能形成良性循环。当城市生态文明系统发展滞后,城市基础设施及公共服务等对旅游业的支持不足,旅游业的持续发展难以为继;当旅游业发展滞后,对城市生态文明系统的刺激性较弱,城市生态文明系统外部发展动力不足,发展速度也会受到一定的影响。从耦合度协调关系类型看,临汾市在2001—2010年为旅游产业发展滞后型,2011—2014年为城市生态文明发展滞后型,2015年,城市生态文明发展水平低于旅游产业发展水平0.006,2016年城市生态文明发展水平低于旅游产业发展水平0.025,两系统差距在0.03以内,因此,2015—2016年属城市生态文明与旅游产业同步发展型。2017—2018年则属于城市生态文明发展滞后型,旅游产业发展优于城市生态文明发展,且对城市生态文明的引领作用逐渐显现。

4 临汾市生态文明建设和旅游产业发展的影响因素

4.1 临汾市生态文明建设的影响因素

2001—2018年,临汾市生态文明建设首位影响因素及其贡献度不断变化(图2)。2001—2007年,城市人口密度(A11)是影响城市生态文明建设的首要因素,贡献度除在2005年略有回升,整体呈逐渐降低的趋势,由于其属逆向指标,说明人口密集程度对城市生态文明建设的制约逐渐减小;2008—2009年,空气良好以上天数达标率(A55)是影响城市生态文明建设的首要因素,贡献度略有上升,因此城市大气质量状况是影响城市生态文明建设的关键因素;2010年,首位影响因素变为工业废水排放量(A54);2011—2012年,首位影响因子变为城市生活污水集中处理率(A56),表明城市生活污水集中处理能力是影响城市生态文明建设的重要因素;2013—2014年,单位GDP能耗(A52)成为城市生态文明建设的首位影响因子,由于工业废水排放量(A54)和单位GDP能耗(A52)属逆向指标,因此,工业对水资源污染程度和能源利用效率是制约城市生态文明建设的关键原因。2015年,第三产业占GDP的比重(A23)是影响城市生态文明建设的首要因素,说明产业结构升级水平是城市生态文明建设的主要影响因素。2016—2018年,交通设施水平对城市生态文明建设的影响加大,人均道路面积(A32)持续影响城市生态文明建设,且贡献度由15.26%上升到18.00%,达到历年首位影响因子最高值。

图2 临汾市城市生态文明系统首位影响因素及贡献度

4.2 临汾市旅游产业发展的影响因素

2001—2018年,临汾市旅游产业系统首位影响因素及其贡献度不断变化(图3)。2001年,国际旅游收入(B21)是影响旅游产业的首要因素,说明国外游客带来的旅游收入对旅游产业发展产生较大影响。2002年,旅行社从业人员(B31)是影响旅游产业系统发展的首要因素,说明旅行社工作人员的数量是影响旅游产业系统发展的主要原因。2003—2007年和2009—2011年,旅游景区数(B43)成为影响旅游产业发展的首要因素,表明景区数量是旅游产业系统发展的关键影响因素。2008年,首位影响因子是旅游饭店人员(B32),旅游饭店服务从业人员的数量对旅游产业发展有重要影响。2012—2016年,国际旅游收入(B21)成为持续影响旅游产业系统发展的首位影响因素,且贡献度逐年上升,因此国外游客带来的旅游收入对旅游产业发展的影响增大。2017—2018年,国内旅游收入(B22)成为持续影响旅游产业系统发展的首位影响因素,且贡献度上升,2018年达到历年首位影响因素最高值22.05%,因此国内游客带来的旅游收入对旅游产业发展的影响增大。

图3 临汾市旅游产业系统首位影响因素及贡献度

5 结论及建议

通过对临汾市旅游产业与城市生态文明系统耦合协调关系进行分析,得出以下结论:

(1)2001—2018年,临汾市城市生态文明系统与旅游产业系统的综合发展水平总体呈上升趋势。城市医疗保障体系的日趋完善和就业问题的缓解以及城市道路建设的发展是城市生态文明建设水平提高的关键因素。旅游产业系统的发展水平呈前期缓慢上升,后期快速上升的发展趋势,客流量的增加和旅游服务业的发展是旅游产业发展水平提高的重要因素。

(2)临汾市城市生态文明系统和旅游产业系统的耦合协调度由极度失调逐渐发展为初级协调,相互作用逐年增强,但仍处于低水平的协调期。二者的耦合协调类型在2001—2010年为旅游产业发展滞后型,2011—2014年为城市生态文明发展滞后型,2015—2016年属城市生态文明与旅游产业同步发展型。2017—2018年则属于城市生态文明发展滞后型,旅游产业发展优于城市生态文明发展,且对城市生态文明的引领作用逐渐显现。

(3)不同时期,临汾市城市生态文明系统和旅游产业系统发展的首位影响因素不同。2001—2007年,人口密集程度是影响城市生态文明建设的主要因素;2008—2014年,主要影响因素转变为生态类指标;2015—2018年,转向经济类指标和社会类指标。在旅游产业系统中,2001—2011年,主要受旅游产业类指标影响;2012—2018年,主要受旅游收入类指标影响。

根据以上结论和存在的问题,提出以下建议:

(1)加快城市数字化建设,为城市空间有效利用提供智能化手段;大力发展第三产业,加快农业产业化集约化生产,为解决劳动力就业问题奠定良好的现实条件,从而夯实城市生态文明建设的经济基础;健全城镇医疗保障体系,促进社会系统发展水平的提升;加大对教育事业投入力度,完善公共文化设施,兴建剧场、影剧院,为文化传播提供更便捷、多样的途径;完善城市集中供热系统和绿色出行系统,倡导公交优先,提高大气质量,促进生态系统发展。

(2)加强旅游产业与生态、文化等产业的融合。政府和企业家应在对旅游资源实行保护性开发的基础上,加大对景区的宣传力度,为吸引国内外游客奠定扎实的基础。提高旅游服务业的服务品质,扩大旅游饭店、旅行社等规模。旅游景区和旅游服务业的发展,对促进客流量增加,实现旅游收入的提高,最终实现旅游产业系统的良性循环起到至关重要的作用。

(3)加强对城市生态文明系统与旅游产业系统的动态评估,以便及时调整二者的协调度。在尊重数据客观性、真实性的基础上,注意系统评价指标的衔接性。区域发展过程中,应把发展水平较为滞后的系统,尤其是其限制因素的发展,作为下个阶段发展的重点,克服短板效应,促进二者优质协调发展。