跨学科对话的思考

——以“初诣”传统与明治神宫营建关系的讨论为例

2021-04-24陈昭

陈昭

社会的高流动性——信息技术的通达与物质人口的高频移动,快速消解了既有的边界,塑造了世界景观的现代性[1]。由中立空白的“背景”演变为学术意识中的“焦点”,围绕“景观”的研究,其发展过程本身,亦可理解为对现代化进程的一种学术表达。现代性本质对突破既有学科壁垒的思考提出要求,围绕景观的跨学科对话成为必然。

不同知识背景下的景观学科与文化人类学对话,其可能的基础是什么,有何课题,如何从中汲取对学科发展的启示。从上述问题意识出发,本研究通过讨论日本新年初始的参拜祈福——初诣这一传统与明治神宫营建之间的关系,揭示影响景观生成的多种力量互动的动态,希望为探索跨学科对话的可能途径抛砖引玉。

1 跨学科对话的基础与课题

跨学科对话的探索需要对各自学科内的概念进行梳理[2-3]。基于此,本研究探讨景观学科与景观人类学对话的学科共识是什么,作为对话基石的概念其可能与局限是什么。

首先,不再将景观视为单纯的客体,而是重视其作为主客体互动的媒介性质,探讨景观中所蕴含的“意义”,是“文化转向”[3]下的景观学科与景观人类学的共同视角。深受文化相对论的影响,这种视角的研究常以基于“文化”概念(或类似概念群)的分析而得以合理化并发展。于“文化”的合流,是当下景观学科与景观人类学对话时最广泛的共识。

但是,“文化”这一概念本身,现今看来却又是饱受争议的“烫手山芋”。从人文社科的角度来看,争议主要来自2个方面:一方面来自文化人类学内部对文化描述实践背后的一系列不平等权力关系以及文化描述的修辞学的批判[4],这场批判成为文化人类学内部对异文化表象反思的契机;另一方面,来自本体论转向思潮对“文化”“社会”概念失效的批判[5-6],这促使文化人类学不断探索超越表象、非僵化、结构化的概念。

同时,在更广义的景观研究中,以文化为轴承的分析往往与上述文化人类学内部的反思呈现差距。这种反差在中国近年来的景观相关研究中尤为突出。笔者在与河合洋尚的共同研究中发现其中最显著的研究手法是从历史、民俗的角度对景观中的象征体系进行解读①。这种手法的背后隐含着一种相对静态的社会文化观,不禁让人联想到20世纪80年代文化人类学文化表象危机爆发时的情景。景观的“文化转向”[3]与文化人类学的“空间转向”[3]的合流,需要建立在对“写文化”这一表象工作的内省之上。

此外,我们还发现在这些研究中,基于长期田野调查的内在的、微观的景观(“场所”视角)研究很少。这也是造成景观研究中静态文化意象的原因之一。文化人类学方法论对克服这种弊端具有优势。正如河合指出,景观人类学中的“场所”与“空间”并不是对立的存在,宏观与微观的辩证统一是未来景观人类学的课题[2]。充分借鉴既有研究,未来的跨学科对话需要在内外景观统筹、微观与宏观统筹的视角下,进一步结合各个学科特点以发挥取长补短的合作优势。

2 案例讨论:初诣传统的确立与明治神宫营建的关系

2.1 背景与视角:景观生成的“调和”

随着海外旅游业的发展,“文化体验”替代了“走马观花”,成为近年来自由海外行的新风尚。就日本游而言,利用元旦假日赴日、体验日本新年的游客不断增加。“在日本的年俗中,初诣是颇为重要的一项”[7],“这项和风浓郁的新年习俗,在涌动人潮中得以传承……是日本新年最美丽的‘风物诗’”[8]。因东京是海内外游客新年旅游的热选地点之一,初诣时接待的日均游客量超过300万人次的明治神宫常居“初诣人气场所”的榜首。习俗的传统与神圣的场所,演绎东京新年固有的“地方感”。不过笔者想表达的是与上述景象不同的明治神宫的侧面——一个关于明治神宫初诣的“非传统的、充满争议的”故事。

初诣并非如我们想象那般是日本“自古以来”的“传统”。民俗学家菅丰在对日本现代节日形态的分析中指出,初诣是在大约100年前因国家政策而建构出来的[9]。菅的观点是基于高木博志的研究,高木是最早论述初诣这一传统的创造性的学者。1873年日本改以元旦取代旧历正月为新年。高木指出初诣正是在强调元旦重要性的官方意图下产生的。19世纪80年代末—90年代初,日本皇室宫每年都会举行新年拜贺活动,与此同时学校也引入新年节日活动,以此为媒介将庆贺元旦的意识逐渐向国民浸透,并由此形成了在新年元旦当天去神社参拜的传统——初诣。高木还指出初诣与近代日本国民国家意识之间的关系[10]。高木揭示了自上而下的国家性意图形塑“神社初诣”的过程,阐释了日本新年风物志空间(外在景观)生产的逻辑。

但国民性的新年传统仅仅是对自上而下的秩序植入的适应吗?国家层面的意识引导真的足以让初诣传统持续至今,使其成为吸引万众海内外游客的节日亮点吗?平山升近年来对于初诣的研究,展示了初诣传统生成的更复杂的力学动态[11]。

如今被视为传统的初诣一开始并非是全民参与的国民性节日传统。初诣圣地——明治神宫建造之初也曾争议不断。平山运用详实的史料刻画了初诣确立与明治神宫营建之间的有趣交汇[11],二者在争议中彼此成就,展示了景观生成中“空间与场所”的“调和”[12]②。

2.2 案例:初诣确立与神社营建

在明治时期(1868—1912年),初诣作为国民传统确立之前,日本民间流行的是“吉方参拜(恵方诣)”,即根据天干地支推算可为自己带来利好的具体方位,并就近前往位于此方位上的神社寺庙祭拜祈福。明治末期,随着铁道交通的发展以及铁道公司的揽客宣传,民众参拜地由散落于城市各处的小型寺庙神社,逐步转向郊区的大型寺庙神社。改用西洋历后,元旦作为国民假日的重要地位得以提升,近郊出行的便利化以及城市发展背景下人们对于郊野风光之美的渴望,使随周期变化的吉方参拜逐渐隐退。约在19世纪80年代以后,以东京和大阪为中心,在元旦假日以娱乐为目的造访近郊寺庙以及神社的初诣逐步确立。需要强调的是,在当时,如今常有的“初诣是去神社祭拜”的印象尚未形成,而大正九年(1920年)才得以建成的明治神宫也尚未登场。

初诣与明治神宫得以交汇的契机是明治天皇因病抱恙终逝世。1912年7月21日媒体报道了明治天皇病情加重的消息③,随后在寺庙神社教堂等各种宗教场所,出现了祈祷天皇康复的祈愿活动,特别值得一提的是在皇居外的二重桥之上的祈愿活动。男女老少不论昼夜自发聚集于此,不拘泥于某一特定的宗教形式,他们或念经打坐或磕头跪拜,祈求天皇康复,万众齐心的场面肃穆壮观,极富感染力。媒体纷纷报道并赞美这些行为,其中最频繁出现的“感情美”一词代表了当时的舆论态度[11]74。“感情美”所表达的是无论是否赞成祭拜这一行为,其背后蕴含的百姓真心至诚的情感是值得肯定的。祭拜祈福本是庶民的习俗,在崇尚西方文明的明治维新时期,知识分子等社会上层阶级往往视其为迷信,参与甚少。而对“感情美”的认同使国民之间形成了精神共鸣[13],使得一部分知识分子对参拜行为的态度得以转变。

精英阶层也用其自身的方式来表达对天皇的情感。以涩泽荣一、阪谷芳郎为代表的社会精英向政府请愿希望在东京建造纪念明治天皇的神社④。赞成派虽占据优势,但也有不少反对声音。平山以当时的新闻报道为素材梳理了论战经过[14]。有意思的是二重桥祈愿中所展现的“感情美”再一次成了焦点。赞成派重提“感情美”,主张修建神社以满足民众诉求,对此反对派批判这种情感为“非理性/知性”。在民众深受二重桥祈愿“感情美”的感染、社会普遍对“感情美”肯定的背景下,反对派意见遭到了激烈的反扑,“非理性/知性”的观点未能得到广泛响应。而恰恰是在与反对派的论战过程中,“感情美”得以被赞成派再解释(重提和拓展其含义),成为合理化明治神宫建立的重要舆论基础。在此前,被媒体赞美的,祈求天皇康复的祈愿行为中的“感情美”,对其的表达并不局限于特定的参拜形式与场所。而在对是否进行神社建设的论战过程中,“感情美”与神社逐渐形成一对一的关系,“齐心”逐渐演变成了“齐心+齐形”[15]。

而这场关于神社建设的论战,同时也为初诣成为国民性传统起到了作用。上文已指出,此前知识分子视参拜为迷信因而鲜有参与,如1887年在川崎大社最早出现成规模的初诣,当时的新闻报道中鲜有社会上层的身影。而“感情美”的发现,以及以此为基础对明治神宫是否建立的论战,使得“迷信的部分”转变为对“感情美”的表达方式,让以知识分子为主的社会上层阶级也参与到初诣中来。在这样的背景下,东京的明治神宫(內苑)于1920年竣工,当年访客就络绎不绝。东京初诣圣地——明治神宫的营建无疑推动了初诣这一传统在全日本的确立。

此外,明治神宫的初诣与东京的城市发展也密不可分。平山指出,知识分子的加入在一定程度上弥合了当时东京城市内部存在的阶级分裂[11]136⑤。笔者认为这可以进一步理解为跨越阶级的庆典——初诣的出现催生了“东京市民”意识的诞生。当时东京社会正处于对社会生活新风尚的渴求中,特别是以儿童教育为导向的健康的家庭生活成为东京市民的生活目标。优美的自然环境、清新静谧的氛围、“感情美”唤起的国民意识,使得明治神宫成为市民携全家庆祝新年的好去处。笔者认为,如果说“感情美”的发现与再解释为初诣的确立奠定了基础,那么新都市生活赋予初诣的另一层普世价值,则是初诣作为广泛的社会传统得以持续的重要因素。

最后必须提及的是,铁道交通作为物质基础设施,在初诣这一传统确立过程中所起到的催化作用[16]。比如初诣最初在城市郊区的寺庙神社中进行就得益于轨道交通发展,以及城市化发展下人们对于郊区田园风景体验的需求。明治神宫建成后,东京城市内轨道交通与外部轨道交通的联通发展,东京西部板块的城市化开发,使得明治神宫无论是对于东京市内的居民还是从地方来的居民,都处于非常有利的交通位置,吸引了大量访客。而明治神宫的巨大吸引力无疑也反过来强化了初诣这一传统的地位。

2.3 总结与启示:打开景观营建的黑匣子

以上对初诣的确立与明治神宫营建的互动的分析,让我们了解了初诣的确立是包括自上而下的秩序引导在内的,多种力量参与的复杂过程。这种对多要素之间的能动关系的分析展示了统合“空间”与“场所”视角的可能性与必要性。同时,案例表明明治神宫营建在文化传统确立过程中起到的巨大作用,这也给了我们一个重要提示,即关注在景观生成中景观营建这一实践本身的必要性。景观营建,在本研究中暂且定义为城市规划、风景园林、建筑等相关学科指导下的环境建造(改造)行为。

景观营建在景观人类学的系谱里占据非常重要的地位。一方面,20世纪90年代,在对文化描述的批判使得文化人类学自束手脚之时,景观人类学是以“书写文化”批判的“表象”为前提,提出新的问题意识,由批判表象转而研究具体表象如何变成现实[17]35,从而为后现代人类学的发展开辟了道路。而这种“表象”的重要的提供者,就是景观营建的专家们。城市的开发、旅游地的规划设计甚至运营,都是以专业化的景观营建为基础的,可以说,景观人类学中的空间生产论是以此为大背景发展而来的。但另一方面,在景观人类学的民族志研究中,正面聚焦景观营建专业化实践的研究甚少。有从景观视角切入对造园专业的研究,但偏向于景观思想史的研究[18],缺乏基于田野调查对实践行为共时性剖析,倾向于解读构筑物背后的含义而非关注实践过程,这在设计人类学中也很突出[19],因此景观营建在设计人类学范畴内也未得到充分探索。因此,在景观生成的过程中景观营建非常重要,但其本身作为一个行动项,到底如何作用,则一直是一个黑匣子。

正如河合在最近的研究中所指出的,如何与景观实践对话合作是景观人类学今后研究工作的重点[20]。笔者认为,为加深对景观生成机制的认识,有必要将景观营建实践本身这一黑匣子打开,将其纳入景观人类学与景观学科的对话之中,这既可规避文化概念的陷阱,亦可统筹景观生成分析中的宏观与微观的视角。此外,明治神宫营建的这一关键要素的可视化,揭示了景观营建实践本身纳入景观研究的重要性,这种视角的拓展也为未来的跨学科对话提供了新的可能。下文中,笔者以明治神宫造林的争议为案例,尝试将文化人类学探照灯引入景观营建的实践内部。

3 延展讨论:体验背后的营造实践

上述案例中有另一条重要的伏线,就是亲身体验在传统形成中所起到的重要作用。无论是二重桥祈愿中肃穆壮观的“感情美”,还是明治神宫建成后清新静谧的家庭活动,超越语言的感受所带来的巨大张力是毋庸置疑的。这也是以反理性为由反对神社建设失败的原因之一。新年于神社的初诣行为所唤起的,是在外部景物、氛围、与同行者的关系等综合要素影响下产生的,超越主客体二分的主体间性经验。从这个意义上,完全可以展开有关初诣的“场所”[2]、“本体论”[2]、“知觉性”[3]的景观研究。受本专题主题所限,本研究就此想讨论的是唤起身体性体验的物质性基础——特别是明治神宫内的林地的生成过程。

当初围绕明治神宫的选址进行讨论时,林业专家本多静六、本乡高德对选址东京代代木御料地⑥(现明治神宫所在地)持反对意见[21]。代代木御料地当时的场地现状为草地,在此修建神社意味着需要种植“镇守之林”⑦。当时神社林地的常见树种有日本柳杉、日本扁柏、日本冷杉⑧等常绿针叶林,树形高耸、挺拔、齐整,得以彰显神社庄严。而本多等人持反对意见,也是因为这些树种难以在空气污染严重的城市环境下生存[22]。当最终落定选址东京后⑨,等待众人的是在工业化的都市环境下建造理想百年神社的难题。

为实现这个目标,本多静六、本乡高德、上原敬二提出了一个全新的“镇守之林”方案,即不以森严壮丽的常绿针叶林为标准,而是按照实际场地的纬度条件、生态环境,改用常绿阔叶林为主要树种,搭配种植,遵循林地的自然演替规律,最终营造理想的神社林相[21]150,153(图1~3)。以生态学理念为基础的全新种植思路,一开始遭到了政府官员的反对,他们认为只有整齐划一的针叶林才能营造出幽邃深远的神社意境。专家们通过实地种植对比实验,证明种植环境的适应性以获得方案的支持。上原在后续进一步指出,“镇守之林”应遵循植被演替的自然规律,林地内禁伐禁入,杂草落叶等都应任其自然发展而不予干预。于此,上原将生态演替林地之“自然”与镇守之林“神圣”性进行了衔接[22]82。在明治神宫项目之后,新的神社种植模式作为一种新范式在日本各地的神社建造中得以运用。

1 初始林相阶段各树种排列的模型图解Model illustration of the arrangement of tree species at first phase of plantation

2 林相演变预测图Forecast of the change of forest structure and physiognomy

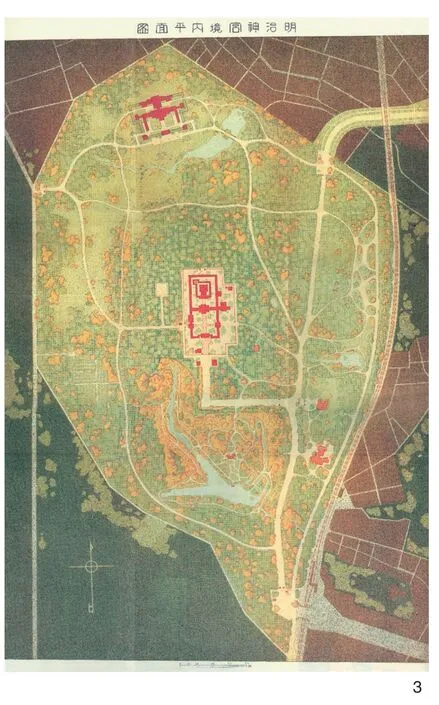

3 明治神宫境内平面图Floor plan of the Meiji Shrine

神社林地以阔叶林取代针叶林的背后,是日本近代造园学中森林美学的建立[23]。这种理念深受以萨里施为代表的德国林学思想的影响[24-25]。森林美学对自然本身的价值建构,与日本的近代化进程息息相关。彼时的日本工业迅猛发展,随之而来的层出不穷的社会问题,暴露了物质文明与精神文明的失衡。上原曾表达,既然我们无法在这来自西方的近代化潮流中逆流而行,那么为何不赋予神社之林以永久的生命力,让它与潮流持恒呢?[22]86换句话说,神社之林的种植模式的转变,赋予了自然本身以神圣含义,这是近代日本知识分子在与迎面而来的西方文化的碰撞中,对自我的发现、探索和寻求平衡的心路历程,而这不正是“初诣”传统诞生所共享的时代脉搏么?

此外,明治神宫营建也是日本近代景观学科知识生产的过程。当时日本的造园学并未真正确立,明治神宫项目中的实验与实践,为日本近代造园学科的确立奠定了基础[26]。共同参与该项目的林学与农学背景的专家彼此交流,促成了造园实践中林学背景偏向国立公园、农学背景偏向城市公园的分工格局的形成[27]。不仅如此,明治神宫的建设对同时代的建筑、城市规划等学科的发展都具有重要作用[21,28]。

综合本文2、3节的讨论与阐释,林地环境、造林专业知识、美学意识、环境体验、国家意识、西方文化的冲击、对自身文化认同的求索,这一系列人与非人要素的相互作用,使初诣传统与明治神营造彼此成就。同时,对充满反复与纷争的景观实践进行反身性思考至关重要。景观营建中专业性的知识生产与实践的过程,本身就是创造意义符号、提供精神动力的过程。景观营建是景观生成的重要参与者,与更宏观的景观生成联动,塑造我们“看到的世界”,提供我们“看世界”的方式。

4 结语:面向跨学科对话的新场域

一方面是初诣传统确立与神社营建的互构,另一方面是神社营建实践背后关于专业知识的生产,2条线索彼此交汇共鸣。铁道铺设的声音、都市生活的熙攘、舆论的争论、初诣的人潮、专业实践的焦点……它们汇组成一首奏鸣曲,诉说明治维新以来日本近代化进程中社会秩序建构的探索与挣扎。

回到本文的出发点,2条线索的交汇,为我们提供了规避静态文化表象陷阱,统筹宏观与微观、认识论与本体论的分析思路;同时提示我们:对于景观实践本身的聚焦,一种反身性的思考方式为建构景观学与文化人类学对话新场域提供了可能。从设计的角度来看,这也为景观人类学与设计人类学的进一步深入合作创造机遇。

注释(Notes):

① 研究成果于2019年9月13日在中央民族大学召开的《中日人类学学术交流研讨会》上发表。

② 参考河合提出的“相律”概念。

③ 同年7月29日明治天皇病逝。

④ 请愿一开始是希望明治天皇陵墓设于东京,陵墓决定设于京都后,转为在东京建立纪念神社。

⑤ 此前的东京是等级森严的阶级社会。接受良好教育的社会上层主要居住于地势高的台地(现东京山手线一代),其中不乏从地方移居于此的士族后人。而一般庶民则主要居住在地势较低的下町。分区而居以及阶级、习俗上的差异使得这两个群体之间存在隔阂。

⑥ 御料地指皇室所有地。

⑦ 镇守之林指位于神社境内与周边,环绕神殿、参道、道场的林地。日语为“鎮守の森”或“鎮守の杜”。

⑧ 日文俗称分别为ス(Ⅱ)、ヒノfft、(ⅴⅲ)ey。

⑨ 关于明治神宫选址讨论的详细经过,请详见参考文献[21]。

图片来源(Sources of Figures):

图1~3引自《明治神宮叢書(第13巻)》。