对民间美术内涵的探究

2021-04-24朱孝岳

朱孝岳

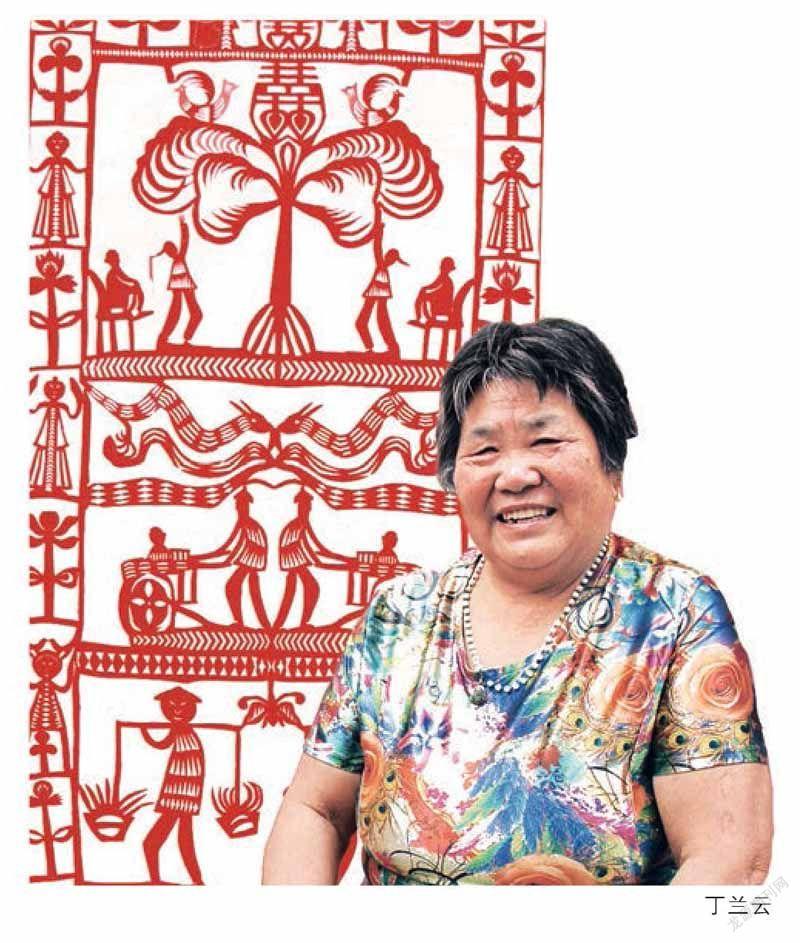

安徽财经大学陈国栋博士赠我多幅淮北艺人丁兰云的剪纸。观赏良久,十分震撼,拟以此为题作点探究。

丁兰云,女,生于1949年,淮北市濉溪县四铺乡人。自幼从太祖母学习剪纸、并以制作嫁衣、寿衣、儿童鞋帽、婚庆剪纸等手工艺为生。丁氏不识字,更没有什么美术基础,想到什么剪到什么,居然创作出如此美好的作品,个中缘由值得深思。

一、丁氏剪紙与道教意识

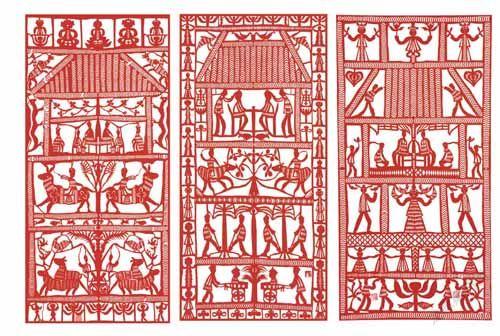

丁氏的剪纸作品中许多描绘有神仙形象。神仙为女性,头戴花冠,据她说是王母娘娘。中国民间崇敬王母娘娘的风俗十分普遍,王母娘娘是谁?丁兰云说出几种神仙名字:无极老母、太极老母、黄(或皇)极老母、观音老母等。她自己也不确定。可能是祖传下来的说法。这几位神仙都出自道教。她娘家是河南鹿县人,鹿县古称苦县,相传是老子的出生地。如今当地还有据说是老子的诞生地“太清宫”。道教称老子为始祖,但道教始于汉代,与春秋时的老子并无联系。为了使道教有名声壮声势,即将五百年前的老子神化为先祖,称为“太上老君”。老子的《道德经·五十九章》:“有国之母,可以长久,是谓深根固柢,长生久视之道。”,这里的“有国之母”和“长生久视”的字眼,正与道教崇敬老母与求长生不死的观念相符。老子的道家思想被道教作了宗教性的诠释,从此又演绎出炼丹、符、打醮等等道教仪礼。汉代道教认为西王母是由先天阴气凝聚而成的母神,在民间便称为“王母娘娘”。汉画像石和画像砖中多次出现西王母的形象,则与长生、转世等观念相联。出现在民间剪纸中当然是很自然的事。

丁氏剪纸中的王母形象煞是可爱。宽袖长袍,面目可亲,戴的是高高的花冠。与《山海经》中的“豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜”相去甚远。汉画像石中的西王母形象较多是戴着左右两枚“胜”,但后期有少数是戴三叉花冠的。如徐州画像石中汉代晚期的西王母即是。从戴“胜”转化为高髻,更转化为三叉花冠,这是受民间艺人审美愿望所驱。西王母左右或上下拥着数羽凤凰。西王母有一帮贴身随从:九尾狐、玉兔和凤鸟。《山海经·海内北经》说:西王母“梯几而戴胜,其南有三青鸟,为西王母取食“,原来凤鸟是西王母的厨师。故剪纸中的西王母左右各有高冠展翅三只凤凰,或是一对凤凰分列两旁。有的剪纸中西王母左右还有两位女神,或三位女神并列。“三”这个数在中国传统中十分重要。三即“天、地、人”,《道德经》:”一生二,二生三,三生万物“。许多民间习俗和成语中有太多的”三“:三跪九叩、三生有幸、三教九流等等,道教中有三女神,说法不一:”无极老母、太极老母、皇极老母””西王母、九天玄女、女娲娘娘“”西王母、黎山老母、九天玄女“等等。民间传说对三女神分不大清。只是认为三女神更有仙气。

中国社会中的宗教观念很特殊,纯粹的宗教本意只是载于经文,由少数宗教人士钻研并掌握,到了民间,即转为功利性的民间宗教。如佛教中的观世音菩萨,在印度称为“阿婆卢吉低舍婆罗”(音译),是阿弥陀佛的左胁侍。到了中国,逐渐转化为慈祥美丽的女性,名号称为”大慈大悲救苦救难验证灵感观世音菩萨“。人们若有遭受种种苦恼恐怖,如果他能够称念观世音菩萨的名号,就可以免除种种痛苦烦恼。道教也是如此,其宗旨是“仙道贵生,无量度人”,仙道即成仙得道。神仙生活是逍遥无碍,长存不亡的,而成仙得道就是通过自我的修行,达到“长生久视”。所以,道教虽奉老子为始祖,但离老子的道家思想“清静无为”已很远。传至民间,则更为单一而充满功利性,王母娘娘能主管人间的婚姻和生儿育女之事。承受天命,专职责罚散播瘟疫灾难的人,赏善罚恶。故逢王母庙会人们就要崇拜王母娘娘,并且要演戏,游行,伴随各种杂耍、小吃和商贩活动,成为一场热闹的盛会。丁氏剪纸正与中国所有的民间美术一样,它不属于道教,却与道教在仪礼、偶像崇拜等方面有着丝丝联系,它是一种民间崇拜。相对于正统道教,民间崇拜更为自由、更富创造性,而且从虔诚的崇拜走向乐观的审美表达。丁兰云并不是道教中人,但她会说:“这几个老母保存着这个天下,叫这些人多做好事,多做善事,多孝敬父母、不要做坏事儿。”此时,剪纸担负着消灾祈福的任务,带有巫术意味,但更多时新剪纸则成为渲染气氛、美化环境、抒发感情的媒体。前者对社会有益无害,随着科学知识的普及,它会慢慢从迷信活动转化为民俗活动,后者,则进入了艺术天地,更有着大众审美价值。

二、丁氏剪纸与婚恋祈子

一幅十分有趣的剪纸作品:上端正中是一个站在高台上的孩子,两边是花和鸟,下方中间是一朵莲花,两旁是两条鱼。两侧有着长尾的小兽。这类“鱼戏莲”的题材意思是媾合祈子,这在民间图案中很普遍,但像如此直率的表现却不多。

鱼在中国传统纹样中占极重要的地位。半坡彩陶的鱼纹经专家们论证为母系社会部落的图腾。寓意是鱼多子,象征繁殖。鱼在水中,《易经》云:“鱼为阴物。”鱼自然是属女性。但是战国时出现了“河伯”,形象是鱼尾人身。屈原《九歌·河伯》“子交手兮东行,送美人兮南浦。”对此历来解说纷纭,但有一种解为是河伯与女神相恋的故事,在这里,鱼又成了男性。鱼纹从女性变成男性,个人猜测是母系社会转化为父系社会,主体鱼应该是男性了。既然是男性,应该有一个配偶,那便是莲。莲花在民歌中多数是女性:唐代王昌龄《采莲曲》“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。”莲花谢了会变成莲蓬,莲蓬中有许多莲子。莲为什么会生子呢?因为鱼戏了她。汉乐府:“江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”分明是男欢女爱之景。传统纹样中多子祈福就成了“鱼戏莲”的主旨。剪纸底部大鱼旁的两只对称的小兽有四足和一条长尾。此兽应是狐,确切地说是九尾狐。这里将九条尾化成一条尾,但在丁氏的其他作品中就有三条尾的狐。大概受尺幅局限,以三代九也是说得过去。九尾狐是西王母的随从之一,有说法它的职能是管理子孙繁衍。汉代班固《白虎通义·五》:“狐九尾何?……九妃得其所,子孙繁息也。于尾者何?明后当盛也。”狐在古时有两种象征意义,在正统经书中,狐是瑞兽之一,《宋书·符瑞志》:“白狐,王者仁智则至。”而在志怪传奇中,狐又成了“花妖狐魅”,到清代《聊斋志异》中,狐成了魅惑人们的妖精,但无论褒义或贬义,狐总与爱情与繁殖有着关联。剪纸中的孩子站在坛上,坛形又像一座城门,孩子从城门中出来,这是鱼戏莲的成果。两旁花朵盛开,凤凰展翅欢迎。如愿得子,喜气洋洋。

自然,丁兰云大妈对以上复杂的推演不会全部知晓,这些形象是从上辈和上上辈学来的。民间艺术之所以可贵,正因为它们是无数代人们的知识、情感、技能、审美成果的积淀、每一代承传者和每一位个体在传习过程中有所取舍,有所创造,最后,披沙沥金,铸成尽善尽美的艺术形象。这中间,一切民族的、宗教的、伦理的、艺术的观念被浓缩、萃取、蒸馏、纯化,成为沉甸甸的文化遗产。这就是丁氏剪纸引起我们震愕的原因。

三、丁氏剪纸与“皇极老母”

农业社会中,五谷丰登、六畜兴旺是最普遍的愿望,丁氏剪纸以此为题材的作品极多。但是有意思的是,没有一幅作品是直接描绘稻谷成堆人欢马叫的丰收场面,而是歌颂劳动之快乐、劳动之美。一幅剪纸,上方是两位荷锄农夫,手中牵的好像是羊羔,举止洒脱,步履轻快。中间有一位凤髻长裙的女神,这是农神。据丁兰云说,是“皇极老母”,她说:“这个皇极老母,你看这天下,这要是不收成的话,一片就是荒地,这就是灾,大灾大难,这可能就是不收成呢,你没听说吗?面朝黄土背朝天,这就是老农民的事儿。“据传说,皇极老母用泥土捏成人形,化为人,教人类耕作、种植、畜养等生存手段,才有了完整的宇宙和人类。皇极老母两旁是手执篮子的女孩,下方是正在为棉花培土的农夫,棉株上结满棉铃。两旁的边饰自上至下是果树、头顶庄稼的女神、果树、头顶花鸟的小女孩、胖姑娘。好一幅乐乐融融的农家景象。歌颂农事的出色作品还有养猪、养鸡、锄地、舂米、挑担,以及单个的牛、羊、猪等。更有趣的是出现不少次含烟杆的农民,烟杆上挂着烟袋。农民头戴斗笠,神情悠然自得。这才是真正的“农家乐”。

庄稼人明白,老农民的事儿本是“面朝黄土背朝天”的苦活,但丁氏剪纸中偏将农事描绘得如此可爱,如此富有诗意。这是中国人特有的乐观主义。封建社会自给自足的生产方式,使人们满足于一个家庭、一块土地,日出而作,日没而息。安宁、平和、小小的幽默,这便是长期以来中国农民真正的理想,也是那位含烟杆农夫脑袋中的美景。当然,安于现状、知足长乐,缺少忧患意识,使中国的封建社会延续如此之长,直至孙中山先生提出“唤起民众”的口号以后,才开始了国家命运的转变。但回过头来说,乐观精神也使中国人培养起坚韧不拔、永不言败的民族性格。值得关注的是,丁氏剪纸中的乐观精神没有一点做作和浮夸,不像“亩产两万斤”那时画的“玉米变大树”“花生壳当船”这类胡天胡地的吹嘘,而是认认真真的实景描画。這种乐观精神在中国民间艺术中比比皆是,例如“喜相逢”“花好月圆”“一团和气”之类都是,是民间艺术永恒的主题。甚至在士大夫山水画一味追求的“淡泊”“超然”意境中也可以找到它折射的影子。

四、丁氏剪纸中的“物与我”

丁兰云剪纸的题材全是眼中所见的农村景物,即使是神仙,也没有魔幻式的恐怖,而只是一位穿长袍的乡下妇女而已,更不用说是农夫、孩童、牛、羊、猪、鱼和房舍、小桥等等了。但是一切事物到了丁兰云眼中,都会起化学变化。锄草的女孩头上停了两只鸟儿,还是草帽化成了两只鸟?一位跳舞的女子双腿居然是两条大鱼,同样表现出曼妙的舞姿。猪身上开出美丽的四叶花。牛身上有大大的“福”字……对丁大妈来说,这一切是可以有的。耕牛与福当然是有联系的,水中自由游动的鱼儿不是很像跳舞的姑娘吗。在这里“自然的人化”与“人的本质力量的对象化”这深奥的哲学命题,得到了朴实的诠释。

有种理论说,民间艺术与原始艺术相似,都是不能将主观意识与客观对象分辨开来。这种说法不对。民间艺术是自觉的创造,有着明明白白的功利性和指定的观者对象。对民间艺人来说,重要的不是要描绘的客观对象,而是由对象引起的联想和期盼。这里有一幅类似“全家福”的剪纸,房顶上有三位老母庇护,屋内双亲端坐,孩童或跪侍、或嬉戏,下有皇极老母保障丰收,群女翩翩起舞,最基层是鱼戏莲,子子孙孙世代兴旺。这样的家庭恐怕现实中是找不到的,但却是千万农家的理想世界,是幻想中的极乐园。

五、丁氏剪纸的视觉空间

学问家们说,视觉空间是视觉源点(观察者)与外界空间的相对关系。通俗地说,是观察者从一定视点出发所发现的空间。在绘画中,古典的说法是在一个固定视点所见到的空间情景。为了使绘画的视觉空间十分准确,要求视点固定,更要求对象固定。这就是‘焦点透视“。美术学院的练习便是这样进行的。但是设身处地想一下,要求画者固定一点,还要求对象一动不动。这不是太苛刻了么。民间艺术家没有也不必要这样做,她们可以前后左右地看,可以从外到内地看。丁大妈的剪纸《养猪》中,喂奶的母猪是正视,四只吃奶的小猪是侧视,非这样画不出猪家族的亲密关系。在食槽边有四头猪在进食,大妈则采取了俯视。使人们看到食槽两边各有两头猪。那么如何剪出食槽呢,如果也是俯视,怎么也表现不出石制食槽的质感,就采取了侧视。这样的多视角合在一张作品中,不但不别扭,而且很可爱。一幅女孩舂谷子的剪纸。如果完全是侧视,那么石臼就成为一块实体,女孩就成在打铁了。于是石臼便剪成透明,我们可以透过石臼看到臼杵。这种游动的视觉空间可能就是中国画“散点透视”滥觞,在西方则称为“立体主义”。一切就这么简单。

如今许多人开始欣赏起民间艺术了。他们觉得民间艺术有“稚拙感”,在欣赏了太多的“正宗”作品后,感到民间艺术很清新可爱,似乎吃了太多的大鱼大肉后,赏一口青菜觉得很爽口。这种想法很自然,然而不正确,根本上还是持一种猎奇式的蔑视态度。这里只是对丁兰云的剪纸作一些粗浅的分析,如果能多学习一些民间艺术,作一些深入探讨,便会发现民间艺术是一切艺术的根。所有的宫廷艺术、宗教艺术、文人艺术,以至如今的学院派艺术,都可以在民间艺术中找到本源性的东西。这大概是“艺术起源于生活”的一种最好的解释吧。