哈尔滨中央大街

2021-04-23水星

水星

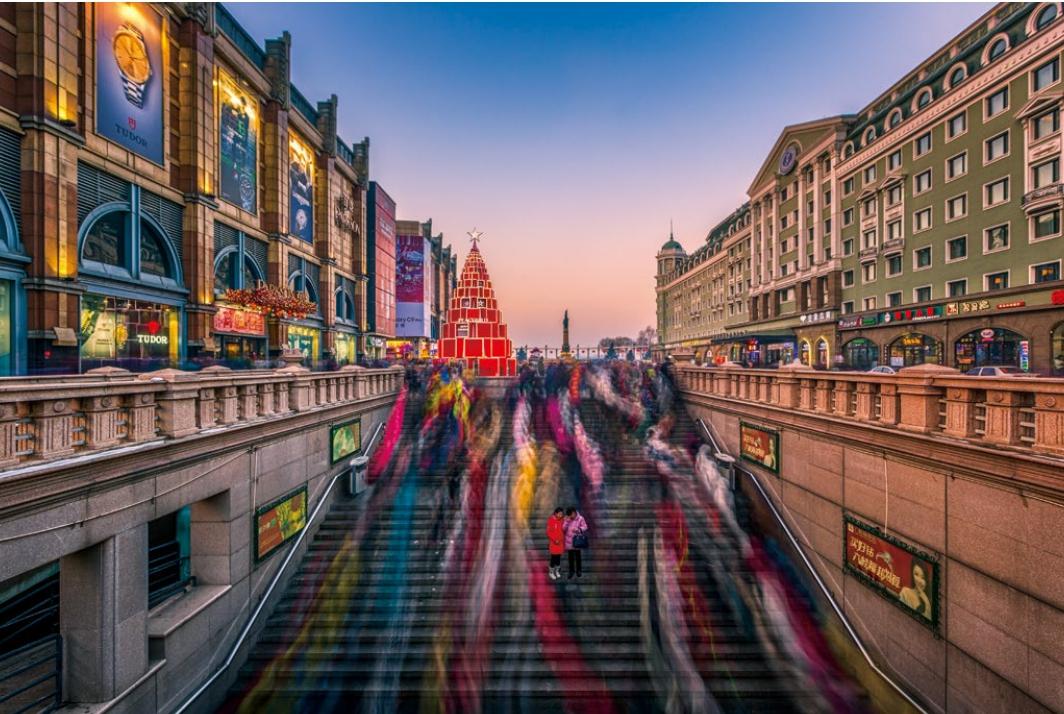

“没到过中央大街,就不能说来过哈尔滨。”一百多年来,哈尔滨中央大街不仅是一条历史老街、建筑艺术博览群,更是一条繁华热闹的商业步行街,充满了北国浓厚的生活气息。

历久弥新的岁月传奇、积淀深厚的文化底蕴、独具气质的欧式风情、流光溢彩的梦幻夜景……这些元素构建了中央大街唯美浪漫、高贵典雅、时尚繁华的形象,更是哈尔滨人永远迷恋的情结。

从“中国大街”到“中央大街”一条街是一座城市的缩影

很多人来到哈尔滨,行走在中央大街宽阔齐整的街道上,一边欣赏着路旁充满异国风情的西式建筑,一边摩挲着脚下光滑锃亮的方石路,都会情不自禁感叹其美丽。作为哈尔滨的著名地标,长期以来,中央大街都被认为是这座城市的缩影,因为这条街道不仅代表着哈尔滨的面貌和风情,更是与整座城市的历史发展息息相关。

将时光倒流200多年,回到18世纪中后期。那时,整个东北地区还存在着大片的自然荒地,随着清朝国力日臻鼎盛,乾隆皇帝下令实施了“京旗移垦”和“开禁放荒”的政策。于是,大量百姓开始向北移居,其中一部分便沿着松花江畔,来到了如今的哈尔滨地区。数十年后,当地出现了大大小小几十个村屯,有超过3万人居住,与此同时,交通、贸易等活动也逐渐繁荣,为城市的形成与发展奠定了良好的基础。

转变出现在1898年。这一年,清政府和沙俄共同协定的“中东铁路”正式开工,这条铁路的整体规划如下:西起满洲里,东到绥芬河,南至辽宁旅顺,如同一个“丁”字一般,横亘在我国广袤的东北地区;而哈尔滨,恰恰是“丁”字的中心,这“一横”“一钩”的交汇点。

于是,轰轰烈烈的铁路建设和哈尔滨的城市建设,就这样开始了。伴随着中东铁路的铁轨一路延伸,凡经过之地,平原、湿地、草场和森林都悉数消失在浓烟阵阵中,取而代之的,是一片片工厂、房屋和一架又一架桥梁。与此同时,在江畔的低洼地段,原本有一片荒凉而泥泞的草甸,但运送铁路设备的马车日复一日地从此经过,竟开辟出了一条土道来。

结合各种因素考量之后,中东铁路工程局将这条土道及周围的荒地划分出来,专门拨给工人以及其他散居哈尔滨的中国人居住——从此,哈尔滨有了一条“中国大街”,它便是未来“中央大街”的前身。

到20世纪初,中东铁路建成,此时的哈尔滨不仅具备了近代城市的规模,还摇身一变,成为了北满经济中心以及著名的国际性商埠,新增了10多个国家的领事馆,以及30余个国家的16万侨民,可谓相当繁华。而这时,曾经被认为是“荒凉地带”的“中国大街”,却因为迅猛的城市扩张,反而来到了市中心的位置;因为当地人口众多,又吸引了大量外国人前来进驻经商、大兴土木,各种风格的欧式建筑开始拔地而起。从此,在贸易日趋繁荣、经济飞速发展的背景下,“中国大街”成为了哈尔滨最著名、最核心的商业一条街。

1924年,“中国大街”再次迎来重大改进。5月,经过俄国工程师科姆特拉肖克的设计和监工,在街道上特意铺了俄式的方石块,使得整条街道的面貌焕然一新,西方风情也愈发浓郁。但这样一来,“中国大街”這个名字似乎越来越不搭调,于是在1928年7月,“中国大街”正式改名为“中央大街”,这个名字以及这条街道的主要面貌,也就一直保留了下来。

北国风光相映成趣欧洲风情的建筑艺术长廊

建成后的中央大街,全长1450米、宽21米,总占地面积超过94公顷,既气势雄伟,又美观大方。在此后的一百多年中,中央大街和整个哈尔滨一起,走过了激变震荡的风云岁月,并最终保存至今。

直到今天,中央大街最珍贵、也最值得一览的,仍然是那一栋栋充满异国风情的历史建筑。据统计,整条中央大街上共有欧式及仿欧式建筑71栋,汇集了15至16世纪的文艺复兴风格、17世纪的巴洛克风格、18世纪的折衷主义风格,以及19世纪的新艺术运动风格等。可以说,这些都是西方建筑史上最具影响力的流派,集中涵盖了西方建筑艺术的百年精华。

在一众欧式建筑中,最受游客欢迎的,当属坐落于中央大街57号的“皇家珠宝”了。“皇家珠宝”建于1923年,原為哈尔滨犹太国民银行,是一栋典型的文艺复兴风格建筑。在造型上,它复兴古罗马时期的形式,采用了以穹隆为中心的建筑形体,并加入大量的古典柱式比例、半圆形拱券;同时,它将折线与曲线结合,使整体的建筑轮廓显得极富变化。作为砖混结构,这栋建筑的墙体以仿石块砌筑处理,共建造有两楼:一楼采用落地窗;二楼为竖向圆拱的窄窗,还带有几方小巧的阳台,阳台造型优美,上面又时常点缀着花草,显得非常精致。

巴洛克风格的建筑,是中央大街的又一亮点,其代表作,是坐落在中央大街120号的教育书店。这栋建筑建于1918年,原为日本商人开设的一家松浦银行,设计师为俄国人米亚可夫斯基。该建筑共有5层,造型富丽堂皇、极富动感,大门上方竖立着显眼的大理石人像柱,每一个窗洞外都装饰着精美的浮雕,出挑的半圆形阳台犹如花萼盛开;尤其是3层到4层的墙体外,精心设计有科林斯壁柱,在其上方,半圆穹顶、深红色阁楼和孟莎式屋顶共同组成了优美的天际线……巴洛克风格建筑的瑰丽梦幻,被展现得淋漓尽致。

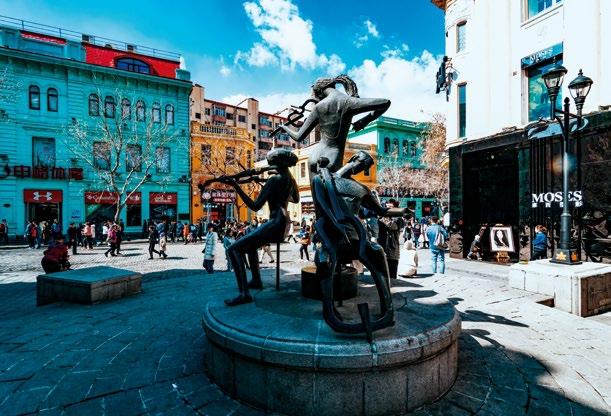

此外,中央大街上出彩的欧式建筑还有很多,例如折衷主义风格的建筑有“杰西卡”(原伊格莱维纤商店)、“欧思”(原阿格夫洛夫银行),新艺术运动风格的建筑有“马迭尔宾馆”“雅戈尔”(原犹太人兄弟商会)……它们错落有致地分布在整条街道上,形成了一条令人惊叹的建筑艺术长廊。

人们脚下的这条街道本身,其实也很有特色。因为它还有一个名称——“用黄金铺成的老街”。1924年,在俄国工程师科姆特拉肖克的设计下,当局采购了大量昂贵的“面包石”,悉数用来铺设在“中国大街”的地面上。这些石块为统一标准,长18厘米、宽10厘米,形状大小犹如俄式小面包,整体精巧、密实、光亮、边角圆润,使得铺设完成的地面平整又美观。据说,当时一块石头就价值一个银元,够拮据的家庭吃上一个月,而整条街道铺上了超过87万块,难怪有了“用黄金铺成”这一说法。

但在今天看来,这些石砖无疑是相当值得的,因为不仅实用,并且散发出浓郁的欧式风情。尤其是在冬季,地处北国的哈尔滨笼罩在一片冰天雪地之下,人们行走在上个世纪铺就的石砖路上,穿梭于一座座欧式建筑之间,聆听着远方教堂隐约传来的悠扬钟声……这种将欧洲风情与北国风光完美结合、相映成趣的浪漫,只此一份。

跻身“亚洲第一街”繁华的商业步行街

中央大街的发迹,与我国东北地区近代经济的发展有着密不可分的关系。尤其是在建立了埠头区以后,随着哈尔滨跻身东北亚地区的国际大城市,中央大街也越发繁荣,甚至享有“亚洲第一街”的美誉。

而街道上人气最集中的,自然是那一家家店面,包括银行、商店、旅店、饭店、酒吧、舞厅等诸多行当。这些商铺的招牌花样百出,上面写着不同国家的语言,在店中往来穿梭忙活个不停的,也大多是洋人面孔,犹如外国城市一般。选择一家热闹的商厦随便逛逛,便能见到来自世界各地的“高级货”,如英国的呢绒、德国的药品、法国的香水、瑞士的钟表、日本的棉布、俄国的皮草、美国的食品罐头……这些琳琅满目的商品摆满了货架,犹如参加一场国际商品博览会,令人眼花缭乱。

在林立的店铺中,有一家生意做得最大,甚至在整个远东地区都具有一定影响力——它就是赫赫有名的道里秋林分公司。作为一家历史悠久、驰名中外的老字号跨国企业,秋林集团创建于1900年,而道里秋林分公司则是最早到中央大街落户的商家之一。以中央大街当时规模最大的百货商场为基础,道里秋林的业务不断扩张,涉及到商行、服装、设计等,后又建立了前店后厂式的品牌服务,突出经营高档商品。在数十年里,道里秋林先后由沙俄资本家、英国汇丰银行、日本商人和前苏联政府经营,生意始终火热兴隆;1953年,被移交中国政府后,至今依旧活跃在市场上,续写着传奇故事。

光阴似箭,日月如梭。百年光影匆匆掠过,今天的中央大街依然繁华热闹,甚至更甚从前。从1997年成为我国第一条商业步行街以来,中央大街被不断改进,在保持原本由欧式建筑、方石街道构成的整体面貌的情况下,还形成了集休闲、娱乐、旅游、购物为一体的城市新风景。在整条商业步行街,入驻有各类商户数百家,其中精品店铺林立,不乏众多世界知名品牌。近年来,商家们纷纷重新装饰门面,贴金镶银,张灯结彩,把中央大街打扮得富丽堂皇,尤其是每当夜晚降临,整条长街流光溢彩,游人如织,更有一番特色。

为了吸引更多的游客和消费者,中央大街还会定期举办各种特色品牌活动,如狂欢节、婚庆节、服装节、街头文化节等,尤其是每年7月举办的国际西餐文化节,更是场面盛大、人气兴旺。在国际西餐节上,活动方会邀请俄罗斯、意大利、法国等西餐主流国家的知名厨艺大师来到现场,亲手制作旺销的西餐美食,同时,还有精彩的俄罗斯歌舞上演。

之所以会在中央大街举行国际西餐文化节,是因为这里拥有全国最地道的西餐风味。例如外地游客到此,总要前往有着百年历史的马迭尔西餐厅,在体验正宗俄式西餐之余,还可以品尝大名鼎鼎的马迭尔冰棍。此外,还有一家名为“露西亚”的西餐厅,是私人办的哈尔滨俄侨纪念馆,不仅味道极佳,据说背后还隐藏着关于一个俄罗斯女人的故事……

据统计,中央大街每年的日均人流量超过30万。这条历史悠久而又繁华热闹的街道,以它独特的魅力展示着哈尔滨的迷人风采,令每一个到访的人流连忘返。