财政分权、扭曲效应与制造业产业集聚

2021-04-23唐晓华李静雯

唐晓华 李静雯

[提要]为了揭示财政分权与制造业产业集聚的关系及其传导机制,选取2001-2018年中国30个省级行政区的面板数据,运用系统GMM估计方法实证考察了财政分权对制造业产业集聚的作用。结果表明:(1)财政分权对制造业产业集聚产生了扭曲效应。(2)进一步机制检验发现,财政分权对制造业产业集聚的抑制作用主要通过挤占财政科教支出、扭曲税收竞争行为以及引发土地财政扩张等路径实现的。为了缓解财政分权对制造业产业集聚的扭曲效应,本文提出优化现有地方政绩考核机制,转变地方“重生产、轻科教”支出偏好,有效约束地方税收竞争行为,以及建立健全地方土地管理体制是实现制造业产业集聚的财政分权改革的重要举措。

一、引言与文献综述

党的十九届五中全会提出:“加强财政资源统筹”,这将成为建立现代财政体制的应有之义。近年来,中央经济工作会议也连续强调要加强财政资源统筹。可见,财政资源统筹已经引起了国家和社会的广泛关注。作为发挥国家重要职能的财政分权是影响财政资源统筹的重要制度因素之一。国家关于财政分权的制度安排能够通过调动地方政府的积极性来对产业集聚产生重要影响。产业集聚不仅仅是市场选择的结果,也是政府推动的结果。在影响产业集聚的诸多重要因素中,地方政府行为具有重要的特殊地位(陈柯等[1],2020)。值得关注的是,中国财政分权制度能够深刻地影响政府行为决策,刺激地方政府更多地关注本辖区的经济发展,由此产生的“财政分权化”效果为地方政府在经济建设中发挥积极作用提供了可行性(张曙霄和戴永安[2],2012)。进一步说明了地方政府财力越强,财政自主程度越高,越有能力和积极性通过征地用地、新建开发区、招商引资、提供生产补贴和税收优惠等方式促进产业发展和经济增长(王文剑和覃成林[3],2008)。那么,制造业产业集聚作为经济增长的一种重要经济行为,是否会受财政分权制度的影响呢?鉴于此,本文重在探讨财政分权对制造业产业集聚的影响效应及其传导机制,这是本文试图研究和探讨的重要问题。

产业集聚一直是学术界研究的热点问题,也是一个重要的经济现象。现有文献表明,自然资源[4]、资源要素[5]、规模经济[6]、市场规模[7]、市场开放[8]等成为影响产业集聚的重要因素。除此之外,政府政策及其行为本身对工业产业集聚产生重要影响(李世杰[9],2014)。关于财政分权与工业产业集聚相关研究主要表现在:财政分权对工业产业集聚起到正向激励作用。如Commendatore[10](2008)通过修正新经济地理的“中心—外围”模型,发现政府财政支出能够促进工业产业集聚,并从理论层面做出一定论证;梁琦和吴俊[11](2008)研究发现,财政转移支付会显著促进工业产业稳定地向上级行政区域集聚;胡晨光等[12](2011)的研究结果与上述观点基本保持一致,认为产业政策、公共投资建设、市场制度是影响工业产业集聚的重要机制,并指出政府适当干预是产业集聚的“外在动力”。随后一些专家学者采用面板数据进行实证检验,如踪家峰和朱佳佳[13](2013)研究发现,生产性财政支出对产业集聚具有显著促进作用;詹新宇和王素丽[14](2018)研究表明,财政支出分权增强了区域产业集聚,但二者之间呈现稳定的“U”型关系;阎川和雷婕[15](2019)以制造业和生产性服务业为例,发现财政分权对其都具有显著促进作用,但对二者之间协同集聚呈现出倒“U”型关系。随着相关研究不断深入,一些专家开始关注财政分权对产业集聚的影响机制,认为地方政府通过增加财政支出,使得生产性基础设施不断完善,地区边际成本不断下降,集聚要素不断流动(Bernard et al.[16],2006),外部效应不断凸显(沈鸿和顾乃华[17],2017),尤其是财政科技、教育支出对产业集聚产生了明显促进作用(储德银和建克成[18],2014)。但也有一些研究对于财政分权与工业产业集聚关系持有一定怀疑态度。如Lichtenberg[19](2008)研究发现,财政支出波动性与工业产业集聚以及产业结构升级具有显著负相关关系。金煜等[20](2006)基于省级行政区的面板数据、陈建军等[21](2009)选择地级市行政区的面板数据、赵勇和魏后凯[22](2015)基于16大城市群的面板数据实证检验分析,发现财政支出水平对工业产业集聚具有显著抑制作用,认为减少政府干预,以促进产业聚集水平的提升。

综合分析可见,由于样本数量、模型设定、估计方法、指标选取等方面有所差异,导致已有文献尚未达成一致性结论,亟需进一步实证检验财政分权对制造业产业集聚的影响,但现有文献的研究视角、理论基础及实证方法为本文的研究提供了重要参考。与已有文献相比,本文的研究贡献在于:(1)在理论层面,本文进一步探讨财政分权影响制造业产业集聚的理论机理,并揭示了二者之间的传导机制。(2)在实证层面,本文采用系统GMM估计方法,可以有效缓解遗漏变量导致的内生性。在此基础上,进一步选取不同变量定义和估计方法进行稳健性检验,较好地克服了内生性问题。

二、理论分析与研究假说

财政分权是地方政府发挥作用的重要激励机制,刺激地方政府更多地关注本辖区的经济发展而采取扩大辖区招商引资规模,加强基础设施建设和扶助中小企业发展,以实现地方经济“为增长而竞争”提供“援助之手”,继而迅速增长,又会因实现个人利益最大化而选择“攫取之手”,被认为是经济社会发展的“绊脚石”。地方政府围绕实现预期财政收入和增加地方官员晋升机会,为经济增长而进行激烈竞争,以GDP增长为核心的地方经济发展为竞争目标。制造业不仅是本地区经济的命脉,也是快速实现经济增长、扩大税基的核心部门,同时也是政府集中干涉且全面控制的领域(王贤彬和陈春秀[23],2019)。制造业集聚作为地方经济增长的一种重要方式,并在这种行为目标的引领下,地方政府具有了吸引产业投资、形成产业集聚的行为逻辑(刘彦军[24],2016)。然而,在政绩考核压力下,地方政府普遍具有短视化投资偏好,会产生一些异化行为,也会扭曲制造业集聚的市场机制资源配置功能。由此,财政分权对制造业集聚具有挤出效应有其内在的必然逻辑。

这里,本文进一步基于地方政府实施产业政策效果的收益与成本的视角,参照席建成和韩雍[25](2019)的做法,引入衡量中央和地方财政分权的变量,试图建立和解释财政分权与产业政策实施效果之间的关系。假定制造业产业集聚为地方政府实施产业政策的效果。在中国式分权治理模式下,中央政府作为“委托人”委托地方政府即“代理人”负责辖区内主要经济社会事务,并掌控相对一定的财政支出自主权。

假定短期内中央政府将产业政策实施效果和经济增长作为地方政府政绩考核的两项内容,并以制造业产业集聚和经济增长为主要任务,即用模型表述为M=m1x1+m2x2,x1代表地方政府在推动产业集聚方面所实现的收益,x2代表地方政府在推动经济增长方面所实现的收益;m1和m2表示中央政府对产业集聚和经济增长的双重考核权重。M表示地方政府官员的晋升机会,且M取决于地方制造业产业集聚水平和地方政府在追求经济增长方面的综合效果。通常M越大,地方政府官员晋升的概率就越高。

虽然地方政府并非制造业产业集聚的直接主体,但地方政府在当地制造业集聚过程中的收益是将产业政策资源配置到不同类型的行业主体所实现的产出。假定地方政府在制造业产业集聚和经济增长方面产出是其努力投入的线性函数,同时地方政府在产业集聚和经济增长方面努力投入的增加等价于产业集聚水平和经济增长效果的优化,说明地方政府在促进制造业产业集聚和推动经济增长方面努力投入对产业集聚和经济增长效果的一次线性函数系数为1,即xi=ti+εi,i=1,2,t1表示地方政府在推动制造业产业集聚方面的努力投入规模,t2表示地方政府拉动经济增长方面努力投入规模,εi表示“产出”不确定性。

地方政府的收益W(x)主要包括政治收益M和经济收益N两部分。政治收益是中央政府为追求政治晋升概率M的最大化,以不同任务上的考核权重为导向的收益。经济收益主要表现在两个方面:一方面,地方政府在财政分权体制下往往具有追求经济增长而实现预期的地方财政收入的内在动机;另一方面,地方政府在协助本辖区企业经济发展过程中,地方政府官员为实现辖区经济增长以寻求内在激励。即地方政府的收益为:

W(x)=M+N

(1)

地方政府经济收益N与地区经济增长x2、中央与地方财政分权程度δ密切相关,即N=δx2,整理(1)式为:

W(x)=m1x1+(m2+δ)x2

(2)

假设地方政府属于风险规避型,表明地方政府的效用函数服从负指数效用函数,即:

U=E(-e-r[w(x)-c(t)])

(3)

r为绝对风险厌恶系数。将(2)式代入(3)式并线性化,求出地方政府“确定性等价报酬”(简称CE):

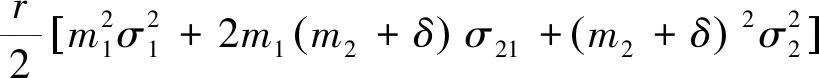

(4)

进一步,假定地方政府促进制造业集聚和经济增长方面产出是相互独立的,即σ12=σ21=0。此外,设定地方政府成本函数为二次函数形式,即:

(5)

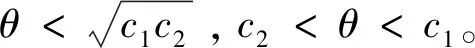

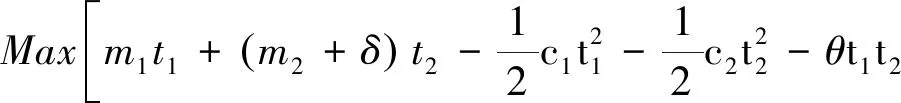

基于上文设定的场景,在效用最大化条件下,地方政府最优努力投入的目标函数为:

(6)

对(6)式的t1、t2求偏导,可得:

(7)

由(7)式得出,地方政府在制造业集聚和经济增长方面最优努力投入水平与中央与地方财政分权程度δ,不同任务努力投入的边际成本c1、c2,以及两项任务之间努力投入的替代效应θ有关。

(8)

由(8)式得出,财政分权与制造业产业集聚的努力投入具有负向相关关系,说明随着财政分权程度的提高,降低了地方政府在产业集聚方面的努力投入,进而不利于制造业集聚水平的提高。据此,本文提出研究假说1:中国式财政分权引致地方政府在制造业产业集聚方面投入规模减少,进而阻碍了制造业产业集聚水平的提升。

根据上述理论逻辑,财政分权下地方政府可能因财政支出偏好、税收竞争及土地财政依赖引致制造业产业集聚方面投入的减少,进而对制造业产业集聚产生了扭曲效应。具体内容如下:第一,财政分权因地方政府“重生产、轻科教”支出偏好而抑制了制造业产业集聚水平的提高。由于财政分权难以约束地方政府“重生产、轻科教”的自利性投资偏好(吴延兵[26],2019),这样会减少地方政府对外部性较强的科教活动的财政支出(李政和杨思莹[27],2018),使短期内难以产生收益的财政科教支出被其他项目支出挤占,地方政府更加偏爱短期内见效快的生产性投资,意味着财政分权对财政科教支出产生的“挤出效应”,以及财政支出结构异化所导致的制造业企业行为扭曲。长期以来,财政资金支持制造业企业从事研发和技术创新的“汲水功能”也正在不断削弱,在很大程度上阻碍了制造业企业技术进步和创新能力的提升,一定程度上削弱了制造业生产效率和规模经济,进而影响制造业产业集聚的形成。据此,提出研究假说2:财政分权会抑制地方政府科教支出偏好,对财政科教支出的挤出效应阻碍了制造业产业集聚。

第二,财政分权是在既有制度框架下中央政府赋予地方政府一定税收自主支配权,地方政府为了实现预期财政收入而采取低税策略招商引资的税收竞争行为愈发普遍(王玮和曾智涵[28],2020),促使地方政府投资偏好更加倾向于对财政收入和经济增长具有显著促进作用的制造业企业,但一定程度上抑制了具有周期长、见效慢、风险大的高新技术制造业,从而也阻碍了制造业企业的技术进步。一些地区招商引资策略或模式存在一定盲目性,存在“规模大、质量低”的现象,大量引进制造业企业无法有效适应该地区经济发展环境,相对不完善的公共基础设施及相关配套措施不健全一定程度上降低了制造业企业效益,既有资源难以得到有效配置。另外,制造业企业的附加值普遍偏低,易于被模仿和复制,尤其是不规范的税收优惠政策激励下,地区间税收竞争进一步吸引企业向中心地区靠拢,加剧重复建设,一定程度上抬高了制造业生产要素的成本,阻碍了新兴制造企业发展,一些制造业企业仍然采用传统工艺技术水平参与市场竞争,会出现低端制造业产能过剩的现象。据此,本文提出研究假说3:财政分权加剧了地方税收竞争行为,影响制造业企业的资源配置,弱化了地方税收对制造业集聚的引领作用,阻碍了制造业产业集聚水平的提升。

第三,在分税制改革和“标尺竞争”的驱动下,地方政府具有实施土地财政策略的激励和动力。一般意义上,相比于服务业来说,制造业劳动生产率以及对城市基础设施和人力资本水平的要求相对较低。目前,以GDP为核心的政绩考核体系下,出于政治锦标赛目的,地方政府强烈偏好于制造业发展(邵朝对等[29],2016),可能选择大量出让低价工业用地、建设工业园区等方式招商引资,这种以地谋发展的模式可能促使制造业短期内超常规发展,且地方政府将大量的建设用地用于工业用地,导致其他产业用地供给相对不足,由此可能促使制造业过度发展,一定程度上加剧制造业产业结构扭曲程度和非合理化发展。由于制造业进入门槛相对偏低而促使地区大量中低端制造业进入该地区投资,在造成地区产业投资低水平重复的同时,难以有效形成制造业集聚的空间格局。据此,本文提出研究假说4:财政分权加剧了地方政府对土地财政的依赖程度,地方政府实施土地财政进一步固化“重生产、轻服务”支出偏好,而这种支出偏好阻碍了制造业产业集聚水平的提升。

三、变量、数据与方法

(一)变量定义

被解释变量:制造业产业集聚(indconc)。现有文献关于产业集聚的测度方法主要有:总体经济活动测度方法、空间自相关方法、距离空间测度法(张琳彦[30],2015)。限于运用省级行政区的面板数据实证分析制造业产业集聚效应,所以选择总体经济活动作为制造业产业集聚水平的测度方法,包括了区位熵、空间基尼系数、G指数、赫芬达尔指数等。本文主要借鉴阎川[31](2019)的测度方法,采用区位熵作为制造业产业集聚水平的指标,运用《中国城市统计年鉴》中制造业的就业人数计算城市制造业的区位熵,其计算公式如下:

(9)

其中,cyi、yi分别表示i地区制造业就业人数和i地区全部就业人数,cy和y分别代表全国制造业就业人数和全国就业人数。一般意义上,indconc值越大,说明制造业产业集聚水平越高。

解释变量:财政分权(fd)。从中国政治实际运行看,税收分成成为影响各级政府关系的核心问题(吕冰洋等[32],2016),增值税和企业所得税是规模最大的两个主体税种,且属于中央和地方共享税种(毛捷等[33],2018),并在此基础上,建立了税收总分成率。因此,选择增值税分成(vat)、企业所得税分成(cit)和税收总分成(tis)作为财政分权的指标参数。一般认为,税收分成占比越高,表示地方政府自主支配财政资源的能力越强。

中介变量:财政科教支出(fte)、宏观税负(mtb)、土地财政(if)。其中,选择财政科教支出占一般公共预算支出比重作为财政支出结构的参数;运用税收收入占GDP比重衡量宏观税负水平,以及采用土地出让金收入占一般公共预算收入比重表示地方政府土地财政依赖度。

为了缓解遗漏变量的内生性问题,借鉴国内现有文献,本文控制了如下变量:(1)产业发展水平(ind),采用第三产业增加值占地区GDP比重测度,实际表示产业结构高级化。(2)经济发展水平(pgdp),采用地区人均GDP测度。(3)对外开放水平(fdi),采用实际利用进出口贸易额占GDP比重作为外资规模的指标参数。(4)制造业平均工资水平(wage),用省份城镇单位制造业平均工资的对数值衡量。(5)金融发展水平(fin),用年末金融机构存贷额占地区GDP比重衡量。

(二)数据说明

限于数据的可得性和完备性,剔除数据缺失严重的年份,以及数据波动性偏大的西藏自治区,最终选取2001-2018年30个省(市、自治区)作为样本区间,样本量共540个。本文的原始数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国财政年鉴》《中国税务年鉴》《中国金融年鉴》《中国国土资源统计》及各省统计年鉴和统计公报。需要特别说明的是,2007年我国政府收支科目统计口径发生一定变化,2000-2006年财政科技支出与《2007年政府收支分类科目》中的解释近似地加以衔接。各变量的定义与描述性统计见表1。

表1 变量定义与描述性统计

(三)模型构建

为了检验前期理论分析并验证相关理论假说,财政分权与制造业产业集聚之间可能存在一定的路径依赖,以及遗漏变量可能带来内生性问题,可能导致回归估计结果出现偏误现象。鉴于此,为了进一步提高财政分权对制造业产业集聚的回归估计结果稳健性,本文加入制造业产业集聚滞后一阶考察其动态变化,其动态面板模型如下:

indconci,t=α0+α1indconci,t-1+α2fdi,t+α3xi,t+εi,t

(10)

其中,indconc为制造业产业集聚,i表示省(市、自治区),t表示年份,fdi,t为财政分权,xi,t为一系列控制变量,εi,t为随机误差扰动项,α0为常数项,α1、α2、α3为各变量的回归估计系数。

四、结果分析

(一)整体估计结果

基于前文的理论预期和计量模型的设定,运用STATA15.0软件对相关参数进行估计,财政分权与制造业产业集聚的动态面板计量模型(GMM)结果见表2。Sargan的检验结果表明,该模型不存在过度识别问题,在整体上该模型工具变量使用是有效的。表2显示滞后一期制造业产业集聚水平的回归估计系数在1%置信水平上显著为正,说明滞后一期制造业产业集聚水平每增加1个单位,当期制造业产业集聚水平将增加0.7个单位左右,说明制造业产业集聚尚未出现反复与短暂回调现象。模型(1)-(3)显示税收总分成、增值税分成、企业所得税分成的回归估计系数在1%置信水平上显著为负,说明财政分权阻碍了制造业产业集聚水平的提高,财政分权每增加1个单位,制造业产业集聚程度下降0.1个单位左右,意味着随着地方政府拥有更多的财政自主权,一定程度上会降低制造业产业集聚水平,验证了前文的研究假说1,这与童鑫[34](2020)研究结果基本保持一致。其主要原因可能在于:财政分权体制下地方保护主义可能对制造业产业集聚产生阻碍作用,使得地方政府更加关注本辖区制造业发展,减少了地区间集聚要素流动,一定程度上加剧了地方保护主义,以及受到唯GDP论政绩考核压力和官员晋升激励的双重约束下,导致了制造业难以有效形成产业集聚效应。

表2 整体估计结果

(二)稳健性检验

为了使研究结论更具稳健性,本文采取更换指标的方式进行相应的稳健性检验。

1.产业集聚指标

Ciccone & Hall[35](1996)认为,人口和就业密度较高是经济集聚现象的一个重要表现,经济集聚现象表现为一种区位效应。本文借鉴杨浩昌等[36](2016)的做法,采用制造业就业密度(万人/平方公里)作为制造业产业集聚的另一个衡量指标,来衡量我国省级层面制造业产业集聚程度,其具体计算公式为:

(3)

其中,Ei,t为地区i在t年份的制造业就业人数(万人),Si,t为地区i在t年份的土地面积(平方公里)。一般意义上,该指标数值越大,表明制造业产业集聚水平相对较高。本文采用固定面板模型进行估计。表3报告了税收总分成、增值税分成、企业所得税分成与制造业产业集聚的实证结果。结果表明:税收总分成、增值税分成与制造业产业集聚在5%和1%的置信水平上显著为负,但企业所得税分成对制造业产业集聚不显著,一定程度上仍然能够说明财政分权与制造业产业集聚具有相对稳定的负向相关关系,进一步验证了研究假说1。

2.财政支出分权

一般意义上,财政支出分权更能反映中央向地方政府下放的经济权力,中央和地方财政支出责任划分相对明确,地方政府预算支出范畴相对稳定,支出分权能够更准确、一致地刻画财政分权度。本文采用人均地方本级财政支出占人均地方本级财政支出与人均中央本级财政支出之和的比重表示财政支出分权(fd),财政支出分权指标数值越大,说明财政分权程度越高。为了克服内生性问题,这里,本文继续采用系统GMM估计财政支出分权对制造业产业集聚的影响(见表3)。模型(4)显示了财政支出分权对制造业产业集聚在1%的置信水平上显著为负,说明财政分权不利于促进制造业产业集聚水平的提升。可见,无论从更换财政分权还是制造业产业集聚的指标,还是建立固定面板模型或动态面板模型,都表明了财政分权阻碍了制造业产业集聚水平的提升,意味着本文的研究结果是稳健的。

表3 稳健性检验

五、进一步分析:传导机制检验

(一)模型设定

要找到财政分权扭曲了制造业产业集聚的原因,需要进一步了解财政分权对地方财政行为的约束与激励。由此,财政行为及其衍生影响引起了学术界的广泛重视。这里,本文选择财政科教支出、宏观税负及土地财政三个方面分析财政分权对制造业产业集聚的传导机制。为此,本文借鉴温忠麟和叶宝娟[37](2014)的中介效应检验方法,加入相应的控制变量,设定如下经济计量模型:

indconc=β1+c*fd+λX+ε1

(11)

Mi=β2+a*fd+λX+ε2

(12)

indcono=β3+b*Mi+c'*fd+λX+ε3

(13)

其中,Mi为中介变量,即财政科教支出(fte)、宏观税负(mtb)和土地财政(if);xi,t=[indi,t,pgdpi,t,fdii,t,wagei,t,fini,t]为控制变量,其中系列向量系数λ=[λ1,λ2,λ3,λ4,λ5];a,b,c,c'为估计参数;ε为随机误差项。

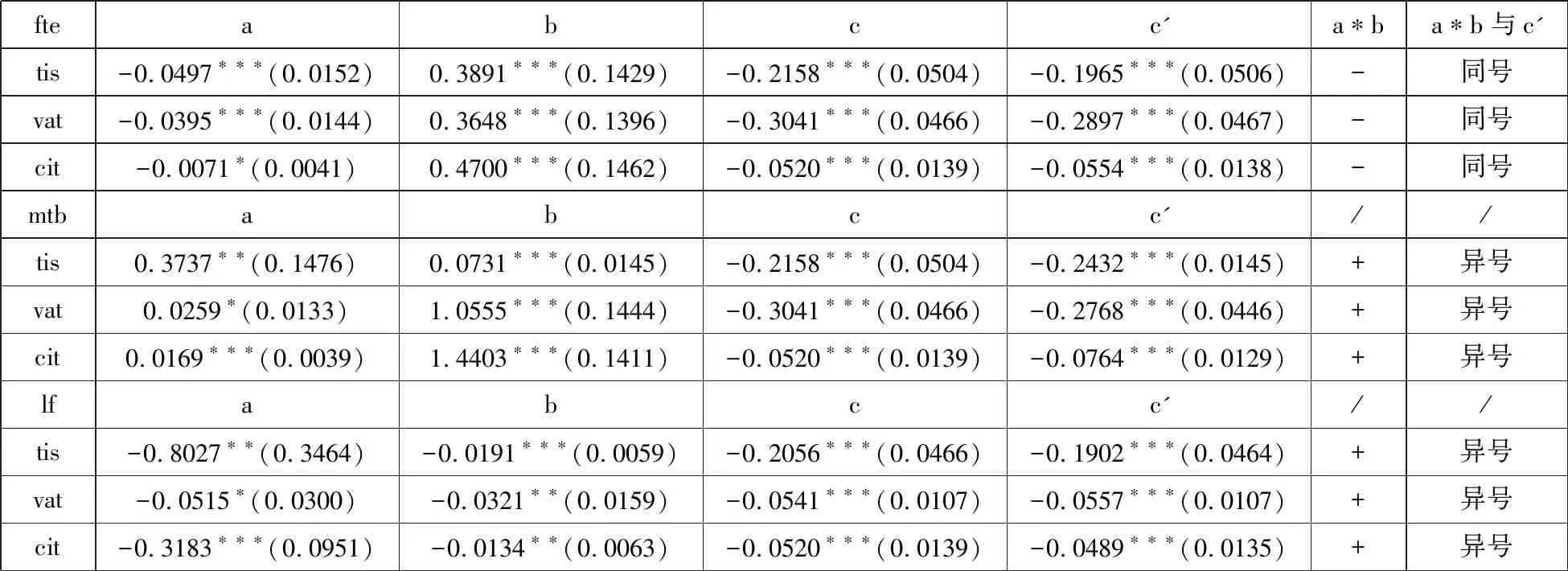

(二)结果分析

本文运用Stata15.0对财政分权对制造业产业集聚的传导机制进行检验(见表4)。首先,财政分权下地方政府通过调整财政科教支出变化,影响制造业产业集聚水平。表4报告了财政分权对制造业产业集聚的回归系数在1%置信水平上显著为负,且回归系数c分别为-0.2158、-0.3041、-0.0520,说明财政分权对制造业产业集聚具有显著的负向影响。但财政分权显著抑制财政科教支出水平,即a分别为-0.0497、-0.0395、-0.0071,意味着财政分权尚未约束地方官员财政科教支出责任,抑制了地方政府科教支出偏好。进一步研究发现,财政科教支出显著促进了制造业产业集聚水平的提高,即b分别为0.3891、0.3648、0.4700,说明提高财政科教支出规模将有利于改善制造业集聚效果,但财政分权仍然抑制制造业产业聚聚,即c'分别为-0.1965、-0.2897、-0.0554。可见,其回归估计系数a*b符号为负,且与c'同号,说明财政科教支出对制造业产业集聚的影响属于部分中介效应,意味着加大财政科教支出力度实现制造业集聚水平的提高是一条可行的路径,验证了前文假设2,财政分权抑制了地方政府科教支出偏好,阻碍了制造业产业集聚水平的提高。

其次,财政分权下地方政府通过调整宏观税负水平变动,进而影响制造业产业集聚效应。表4显示财政分权对制造业产业集聚的回归系数在1%的水平上显著为负,且回归系数c分别为-0.2158、-0.3041、-0.0520,说明财政分权对制造业产业集聚具有显著的负向影响。财政分权对宏观税负水平的影响显著为正,a分别为0.3737、0.0259、0.0169,说明财政分权加剧了地方宏观税负负担。进一步检验发现,财政分权回归系数在1%的水平上显著为正,宏观税负的回归系数在1%水平上显著为正。上述实证结果显示回归估计系数a、b符号为正,则a*b符号为正,且与c'符号相异,说明宏观税负对制造业产业集聚存在“遮掩效应”,但一定程度上验证了前文假说3,财政分权提高了地方宏观税负水平,实现了地方财政预期收入,但政府间税收竞争行为影响了制造业企业的资源配置,阻碍了制造业产业集聚水平的提升。

最后,财政分权下地方政府通过实施土地财政策略,影响制造业产业集聚水平。表4显示土地财政的中介检验结果。(1)财政分权对制造业产业集聚的回归系数在1%的水平上显著为负,其回归系数c分别为-0.2056、-0.0541和-0.0446。(2)财政分权对政府土地财政收入的回归估计系数在1%的置信水平上显著为负,说明财政分权并不是导致地方政府扩张土地财政行为的原因,即回归系数a分别为-0.8027、-0.0515、-0.3183。(3)检验财政分权和土地财政对制造业产业集聚在1%的置信水平上显著为负,表明土地财政抑制了制造业产业集聚水平的提高。可见,a*b符号为正,且与c'符号相异,说明地方政府的土地财政行为对制造业产业集聚的影响存在一定“遮掩效应”,一定程度上验证了前文假说4。

表4 中介检验结果

六、结论与政策启示

从财政分权与制造业产业集聚关系这一问题为出发点,利用动态面板模型和中介效应模型实证检验和科学研判财政分权对制造业产业集聚的作用及其传导机制。结果表明:(1)财政分权是造成制造业产业集聚扭曲行为的重要原因之一。(2)进一步,机制检验结果发现,财政科教支出、税收竞争和土地财政成为财政分权影响制造业产业集聚水平的重要传导机制。因此,对财政分权改革、制造业产业集聚及其关系提出如下意见:

(一)优化现有地方政绩考核机制。一是要加强对地方官员的横向监督,应充分发挥人大、政协、新闻媒体和公众的协同监督作用,抑制地方政府一些短视化的投资行为。二是应建立相对合理的多维考核体系,一定程度上弱化制造业发展规模考核比重,同时必须逐渐改变以GDP增长为导向的绩效考核内容,防范因地方政绩考核压力而追求短期经济绩效的动机,进而造成了制造业产业集聚的扭曲现象。

(二)转变地方“重生产、轻科教”支出偏好。一是强化财政科教支出预算约束和绩效管理,进一步明确中央和地方政府间科教领域的事权和支出责任,进一步增强地方公共科教服务保障能力,为制造业产业集聚提供重要的智力支持和创新驱动。二是注重财政科教支出对制造业产业集聚的长期投资效应,从中央到地方要继续提高财政科教支出规模,提高人力和技术资本存量,进而实现制造业产业集聚水平的提高。

(三)有效约束地方税收竞争行为。税收作为影响制造业产业集聚的重要因素之一。若想提高制造业产业集聚水平,需要尽可能降低地区税负负担水平,严格限制地方税收竞争行为,才能更好地发挥税收支持制造业产业集聚的发展。此外,通过立法落实税收法定原则,确保税率、征税对象和计税依据等基本税收要素的法定,进而有效约束地方“攫取之手”,减少地方政府对制造业产业集聚的行政干预,真正让市场在资源配置中起决定性作用。

(四)建立健全地方土地管理体制。一是应将土地市场交易引入竞争机制,进一步弱化地方政府拥有土地资源配置的绝对垄断权。二是应将土地财政收入完全纳入政府预算体系中,进一步约束和规范政府性基金收支行为,并规范其支出结构。三是中央层面也要健全土地相关管理体制,强化土地资源监管力度,尤其是加大土地资源配置方面违法违规行为的惩罚力度,坚决打击土地贪污、腐败违法行为,压缩地方官员土地寻租空间,为营造良好的产业集聚生态环境提供重要制度保障。