中国人腰椎间盘突出后重吸收发生率的Meta分析

2021-04-22王一李冷鋾王澜洁戴国钢

王一,李冷鋾,王澜洁,戴国钢

(1.四川省骨科医院,四川 成都 610041;2.成都体育学院运动医学与健康学院,四川 成都 610041)

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH)是椎间盘组织突出后窦椎神经和神经根受到刺激或压迫而导致一系列症状的疾病[1]。LDH的治疗方法分为手术和非手术治疗两大类[2],手术治疗存在发生手术并发症的风险[3],非手术和手术治疗的远期疗效无明显差异,但是需要较长的恢复时间[4-6]。

1984年Guinto等[7]首次报道了腰椎间盘突出后重吸收现象。重吸收后突出椎间盘组织缩小,神经根受压状态改善,是非手术治疗后LDH症状得以缓解的重要机制。北美脊柱协会关于LDH的诊治指南指出,多数突出的椎间盘随着时间迁移会发生重吸收,并且多数患者的临床症状会随突出椎间盘的重吸收而缓解[8],但是该指南没有指出重吸收的发生率。2020年国内出版的《腰椎间盘突出症诊疗指南》指出,大部分突出的腰椎间盘会逐渐缩小[9],但该指南也没有指出国人腰椎间盘突出后重吸收的发生率。国内现有的关于腰椎间盘突出后重吸收的文献[10-29],大多样本量较小,不宜作为判断国人腰椎间盘突出后重吸收发生率的参考数据。为探讨中国人腰椎间盘突出后重吸收的发生率,我们以国内现有相关文献为基础进行了Meta分析,现总结报告如下。

1 资料与方法

1.1 文献纳入标准①国内公开发表的中文文献;②研究对象为国内LDH患者;③干预措施为非手术疗法,是否设置对照组不限;④结局指标中包括以影像学方法判定突出椎间盘体积变化情况。

1.2 文献排除标准①干预措施为椎间盘内注射的文献;②综述类文献;③样本量<15例的文献;④重复发表的文献。

1.3 文献检索计算机检索中国知网、万方数据库、维普网,检索时限均为2010年1月至2020年5月。在各数据库中用专业检索方式进行检索,并从相关综述类文献的参考文献中手工搜索相关文献。中国知网检索式为:(TI=“椎间盘” or TI=“髓核” or TI=“坐骨神经痛”) AND (AB=“吸收”+“回纳”+“回缩”+“消失”+“减小”+“缩小”);万方数据库检索式为:(题名:“椎间盘”+题名:“髓核”+题名:“坐骨神经痛”)*(摘要:“吸收”+摘要:“回纳”+摘要:“回缩”+摘要:“消失”+摘要:“缩小”+摘要:“减小”);维普网检索式为:(M=椎间盘+M=髓核+M=坐骨神经痛)*(K=吸收+K=回纳+K=回缩+K=消失+K=缩小+K=减小)。

1.4 文献筛选及数据提取将所有检索记录导入Endnote软件(X9.3.3),去除重复记录后按照文献纳入和排除标准进行筛选。文献筛选完成后,从入选文献中提取作者姓名、出版时间、研究类型、年龄、突出节段、腰椎间盘重吸收判定方法、影像检查方法、随访时间、发生重吸收患者数量、随访患者总数。文献筛选和数据提取均由2名研究者独立进行,意见出现分歧时由第3名研究者判定。

1.5 纳入研究的偏倚风险评价随机对照试验采用Cochrane风险评价工具[30]进行风险评估,主要包括随机序列的产生、分配隐藏、受试者和研究人员的盲法、结局盲法评价、结局数据完整性、选择性报告研究结果、其他偏倚。将随机对照试验的风险分为高、低、不明确。任何1项被评估为高风险代表该研究为高风险;不超过2项被评估为“不明确”,则该研究的偏倚风险为低风险;2项以上被评估为“不明确”,则该研究的偏倚风险为不明确。在手术和非手术治疗的随机对照试验中,对实施者和受试者均无法实现盲法,我们将所有研究的“受试者和研究人员的盲法”视为低风险。其他类型研究均采用MINORS评价法[31]评价研究的偏倚风险。由于目前对重吸收发生的时间尚无统一认识,故该评价法第6条“随访时间是否充足”不纳入评估,满分为14分。偏倚风险评价由2名研究者独立进行,意见出现分歧时由第3名研究者判定。

1.6 数据统计采用R软件3.6.1的Meta程序包进行统计分析。重吸收发生率根据最终随访时发生重吸收的患者数与最终随访到的患者总数进行计算。对于重吸收事件数为0的研究,分子和分母分别加0.5后纳入Meta分析[32]。采用Q检验和I2判断各研究间的异质性,若P≥0.1且I2≤50%,则采用固定效应模型Meta分析;若P<0.1且I2>50%,则采用随机效应模型Meta分析。按不同研究类型、定性或定量判断重吸收进行亚组分析。采用Meta回归分析探究异质性来源。通过逐项排除所纳入研究进行敏感性分析,验证Meta分析结果的稳定性。采用Egger’s test检验发表偏倚。

2 结 果

2.1 文献检索及筛选结果共检索到2301篇文献(中国知网956篇、万方数据库1221篇、维普网124篇),排除重复文献后共得到1309篇,通过阅读文献题目、摘要,初筛后得到107篇,通过阅读全文后排除88篇,通过手工检索补充1篇,最终纳入20篇文献[10-29]。

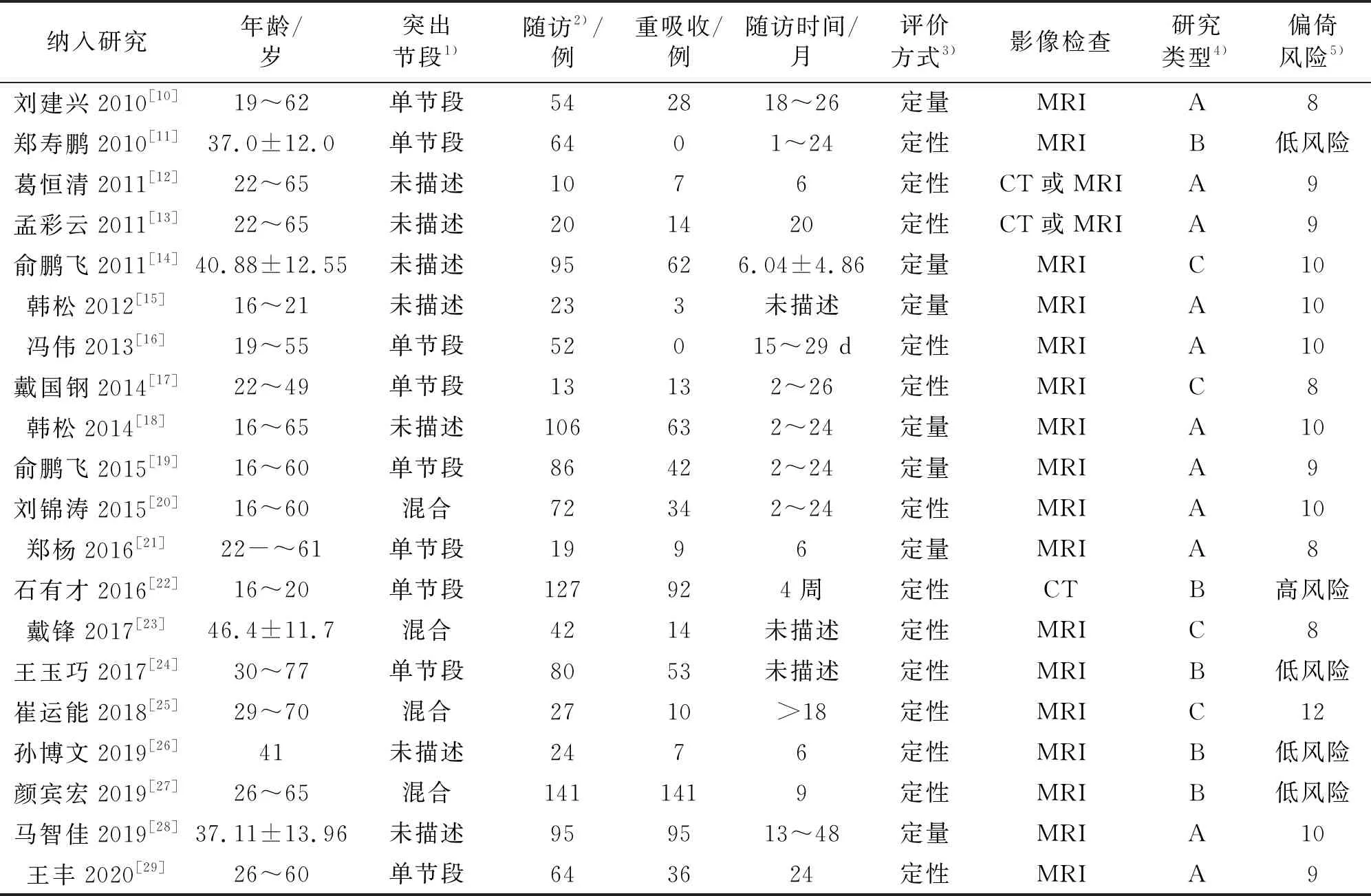

2.2 纳入研究的基本特征和偏倚风险评价结果20项研究共随访1214例患者,723例发生重吸收;其中随机对照试验5项,前瞻性非随机对照试验11项,回顾性研究4项;7项研究采用定量方法判断重吸收情况,13项研究采用定性方法判断重吸收情况。纳入研究的基本特征和偏倚风险评价结果见表1。

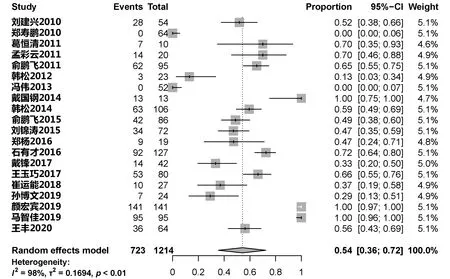

2.3 Meta分析结果随机效应模型分析结果显示,腰椎间盘突出后重吸收的发生率为54%[I2=98%,P=0.000;95%CI(0.36,0.72)]。亚组分析显示,随机对照试验、前瞻性非随机对照试验、回顾性研究的重吸收发生率比较,差异无统计学意义(Q=0.30,P=0.86);采用定量和定性方法判断重吸收情况的研究,重吸收发生率比较,差异无统计学意义(Q=0.14,P=0.70)。见图1至图3。

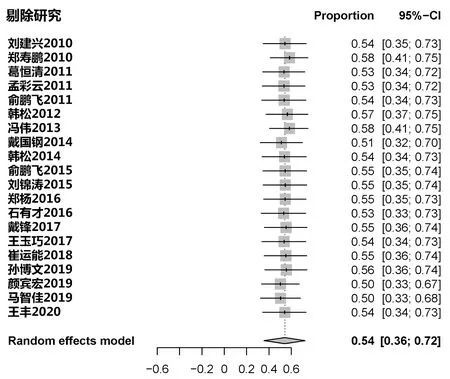

2.4 敏感性分析结果通过逐个剔除纳入的研究进行敏感性分析,结果显示腰椎间盘突出后重吸收发生率在50%[95%CI(0.33,0.67)]至58%[95%CI(0.41,0.75)]之间(图4),提示Meta分析结果稳定。

表1 纳入研究的基本特征和偏倚风险评价结果

图1 腰椎间盘突出后重吸收发生率Meta分析森林图

图2 不同类型研究腰椎间盘突出后重吸收发生率Meta分析森林图

图3 定量评价和定性评价的腰椎间盘突出后重吸收发生率Meta分析森林图

图4 逐项剔除所纳入研究后腰椎间盘突出后重吸收

发生率Meta分析森林图

2.5 异质性检验和发表偏倚分析结果Meta回归分析显示,研究类型(R2=0,P=0.820)和采用不同方法判断重吸收(R2=15.34%,P=0.740)均不是异质性来源。Egger’s test未检测到发表偏倚存在(P=0.130)。

3 讨 论

本研究在主要的中文数据库中全面检索了公开发表的关于中国人腰椎间盘突出后重吸收的文献,提取并合并这些文献中的数据进行Meta分析。本研究属于单组率的Meta分析,我们纳入了随机对照试验、前瞻性非随机对照试验和回顾性研究,共纳入20篇文献,涉及LDH患者1214例,是现有的同类研究中样本量最大的一个。Meta分析结果显示,腰椎间盘突出后重吸收发生率为54%。Zhong等[33]在其Meta分析文献中报道的重吸收发生率为66.66%,该研究共纳入了11篇文献,但没有纳入随机对照试验。另一篇系统评价纳入了9篇文献进行了重吸收发生率的定量合成,发现游离型、突出型、膨出型和挤压型的重吸收发生率分别为96%、70%、41%和13%[34]。我们纳入的研究大部分没有对不同类型的LDH分别报道,因此没有研究不同类型LDH重吸收发生率的差异。

我们纳入的研究中,有2项研究在影像复查时未观察到重吸收发生,分别由郑寿鹏和冯伟等[11,16]报道,其随访时间分别为1~24个月和15~29 d。纳入的这些研究中,单个研究所报道的重吸收发生率最高为100%,随访时间为9个月[27]。由于所纳入研究报道随访时间的形式不同,而且部分研究没有报道随访时间,我们无法对重吸收发生率和时间的关系进行分析,只能大致看出重吸收通常发生在非手术治疗后数月内,但其时间趋势并不明确。

研究结果表明,采用定量和定性方法判断重吸收的发生率没有差异。采用定量方法判断重吸收的研究,以毫米或厘米为单位记录椎间盘的面积或体积,即使很轻微的吸收现象也会被发现;采用定性方法判断重吸收,通常采用视觉评估的方法,毫米级的吸收通常很难被发现。俞鹏飞等[19]计算突出物体积时,先在矢状位MRI上计算突出物面积,然后纳入层间距和层厚计算突出物体积,以体积为依据判断重吸收。El等[35]用打分的方法来判断是否发生重吸收,1分表示确定有、2分表示很有可能、3分表示有可能、4分表示确定没有。定量和定性判断重吸收的方法都有各自的优缺点。我们纳入的研究中,判断重吸收的影像检查方法包括CT和MRI,2种检查方法提供的都是断层影像。对于定量判断,最大的问题是无法保证治疗前后2次的影像在完全相同的平面;对于定性判断,由于椎间盘是立体组织,视觉评估法难以综合不同平面的影像进行整体评估,平面上观察到的面积缩小也有可能是因突出组织在空间的位移而出现的假象。亚组分析显示研究类型和判断重吸收所采用的方法对重吸收率没有明显影响。Meta回归显示研究类型和判断重吸收所采用的方法并不是异质性来源。从临床角度来看,患者的年龄、身高、体质量、民族、是否吸烟、是否饮酒、病程、是否合并神经症状、是否合并其他疾病、具体治疗手段等因素均有可能是异质性来源,但受限于所纳入的研究没有报道或者没有完整报道这些数据,无法对这些因素进行分析,还有待将来进一步研究。

现有的证据显示,中国人腰椎间盘突出后重吸收的发生率为54%,临床上在选择手术治疗前应充分考虑腰椎间盘突出后重吸收的可能性。受限于纳入文献的数据,未能对重吸收产生影响的因素逐一分析,以后仍需就这些影响因素展开进一步研究。