劳弗“蜡筒”中的历史回声

2021-04-21凌嘉穗

萧 梅 凌嘉穗

内容提要:伯特霍尔德·劳弗在1901-1904年主持开展了“雅各布·希夫中国远征项目”(The Jacob Schiff China Expedition),在诸多运回美国的物件中包括了502卷蜡筒录制的中国声音。百多年后这批录音返回中国,并开始了中美合作的研究。尽管这一研究刚刚起步,但这批被认为是“中国最初录音”的早期的蜡筒,对中国音乐史、音乐人类学、社会学、录音技术,以及西方人类学的中国研究所具有的深远意义,日渐清晰。更重要的是,如何让作为历史档案的“蜡筒录音”真正被赋活、具备其自身的生命力,进而让“物”在其与人的互动中(无论是研究还是消费)获得本体论意义上的生长,是每一个档案实践者要思考的问题。

在20世纪伊始上海和北京的弄堂胡同里,一个蓝眼睛白皮肤但会说汉语的德国青年,拎着一台哥伦比亚唱片公司最新生产的留声机,穿梭在街头里巷和戏院茶馆,将时下流行的或歌或乐都收进了一枚枚的蜡筒里。这个人就是德裔美籍人类学家和历史地理学家伯特霍尔德·劳弗(Berthold Laufer,1874-1934),他被认为是同时代最杰出的汉学家,也是美国东亚学的奠基人。

在人类学家弗朗茨·博厄斯(Franz Boas,1858-1942)的推动下,劳弗在1901-1904年主持开展了“雅各布·希夫中国远征项目”(The Jacob Schiff China Expedition),先后将7500余件他认为能代表和象征中国文化的物件寄运回美国,包括大量服饰、绘画、乐器、皮影、戏剧木偶等物件。除此之外,最有代表性的“中国声音”被他用502卷蜡筒录制了下来,其中399卷目前由美国印第安纳大学的传统音乐档案馆(The Archives at Traditional Music of Indiana University,后文简称ATM)收藏,成了“劳弗特藏”(The Laufer Collection)。另有67卷藏于柏林音响档案馆(The Berlin Phonogramm-Archiv)①,但国内学界却一直未能接触到这批录音。

一、“中国最初录音”

“劳弗特藏”最初由美国自然历史博物馆(American Museum of Natural History,后文简称AMNH)所藏,于1961年转存于ATM后,前后进行了三次转录(1972年、1984年和2017年),并于2017年基本完成数字化建档。ATM成熟的档案保存工作,得以让我们聆听到将近120年前中国的声音,让这批珍贵历史录音成为“中国最初录音”②。虽然早在19世纪末蜡筒录音技术就在中国出现,并出现有录制于宁波的诗歌朗诵录音等,但“劳弗特藏”仍然是目前所能回放的、中国最早实地采录的音乐类录音。

关于劳弗及其中国录音的研究并不多见,目前已知最早的是德国学者埃里希·菲舍尔(Erich Fischer)撰于1910年的博士论文《留声机对中国音乐研究的贡献》③中对于劳弗录音材料的记谱与分析,英文世界的研究是在21世纪初才逐步展开。同样,直至上世纪末中文学界才有学者开始关注这批历史录音,如金经言撰于20世纪90年代中期的《关于现存于德国的一批中国音乐唱筒的报告》等文章④,对劳弗及其中国录音的基本情况作了介绍;宫宏宇在其研究中也对这批录音有所提及⑤。但是基于录音的学术研究是基本空缺的,国内学者难以接触和获取录音是造成研究缺失的重要原因。

2019年4月25日,上海音乐学院亚欧音乐研究中心与“贺绿汀中国音乐高等研究院”主办了“百年前的劳弗中国录音特藏暨音乐档案建设圆桌会议”,正式与ATM合作“中国最初录音:1901-1902年伯特霍尔德·劳弗音响特藏”项目,旨在对藏于ATM的399卷劳弗录音作内容识别与描述、档案管理与评介、学术分析与研究,计划出版基于录音的学术论文汇编和配套CD。

ATM的馆长艾伦·伯德特(Alan Burdette)博士与“中国最初录音”项目负责人魏小石博士在会议中介绍道,“劳弗特藏”以集成方式保存了二十世纪初期流存于上海和北京的诸多音乐品种,记录了当时民歌、滩簧戏、京剧、秦腔等多种传统音乐体裁的存续状态。会上播放了劳弗原始记录中的《十八摸》《卖花束》《五台山》等音乐片段,当即引起了与会的专家学者和民间爱好者针对曲名、曲调和体裁的讨论,江明惇教授提出《十八摸》实际是五更调的曲调,《卖花束》应是本滩东乡调《卖花球》;上海知名民间唱片收藏家邬光业则提出作为申曲和沪剧前身的本滩,在20世纪初应该称“上海小曲”;金桥副教授则对其中一段胡琴录音很感兴趣,认为劳弗录音是勾连中国传统音乐和新音乐的重要桥梁。可以说,这次会议正式开启了“劳弗特藏”的“归家之旅”。

二、“失败”的中国远征

“雅各布·希夫中国远征项目”并非是劳弗的首次中国之行,他第一次踏上东方的土地是在1898年,他加入了“杰瑟普北太平洋远征队”(The Jesup North Pacific Expedition)——由时任AMNH民族学与人体学助理研究员的弗朗茨·博厄斯领衔、针对太平洋西北海岸原住族群长达五年的考察项目,由11人共同完成,也留下了约136卷珍贵的蜡筒录音。彼时这位二十出头的年轻人刚刚以西藏文化为研究对象取得了博士学位,加之他曾先后在柏林和莱比锡学习法律、文学史、艺术史,以及民族学、汉语等亚洲语言的背景,故而被引荐给博厄斯,并随队前往萨哈林岛和阿穆尔江(即今黑龙江)河口地区,主要负责对当地阿伊努、鄂温克、那乃(赫哲)、雅库特等族群的语言和文化的考察。

劳弗东亚语言方面的优势,及其在初次考察项目中所展现的出色的田野和研究能力,让博厄斯颇为赏识他,于是在1901年又命他独立开展了“雅各布·希夫中国远征项目”,并延续了在前一远征项目中发展起来的记录、收集和研究相结合的综合性的作业方式。二人通信中明确指出此次远征旨在收集“能代表中国习俗、信仰、工业、生活方式的物件”⑥,以此“在东亚展开科学考察”⑦。对于这趟远征,劳弗满怀憧憬与抱负,如其所书:“我要把这个国家的民族志和考古学推置一个全新和坚实的基础上,我将以人类学家的身份征服中国,中国不再是旅行者和汉学家的专属领地,因为他们的观点和研究都是狭隘和片面的,中国将向所有对人类学感兴趣的人敞开了大门。”⑧

图1 劳弗与博厄斯的信件

诚然,此次项目既将劳弗与美国人类学界联系起来,也确立了他作为同时代最出色的汉学家的地位,更是被视为美国东亚研究脉络中至关重要的一环。然而,劳弗及其中国之旅之于人类学的重要性是近年来才被重提。早在20世纪后半叶的人类学学科史脉中,劳弗作为博厄斯“门生”的身份几乎被忽略,甚至都未被纳入人类学“圈子”中来。莫里斯·弗里德曼(Maurice Freedman)不仅将中国人类学的探索视为相对晚近的事情,且在其论述中对劳弗只字未提。⑨

这很大程度是与这一次项目被认为“失败”有关。究其原因:虽然博厄斯一直怀抱着以纽约为中心开展亚洲研究的雄心和愿景,但一定程度上他们从“民族志整体主义”(ethnographic holism)出发的考察观念,忽略了中国在地理范围、人口多样性、文化历史深度等方面的庞大规模与高度复杂性,民族志意义上的“中国”主题,最终与不断演化的民族志学科观念渐行渐远;其二,则是项目赞助方在中国的商业利益与扩张目的与博厄斯东亚研究的宏伟理想,尤其是与劳弗对于中国历史、文化和艺术的热爱产生了一定冲突。通过博厄斯的游说和努力,他在1900年前后策划成立了东亚委员会(the East Asiatic Committee),由对亚洲感兴趣的商人和学者组成,当时纽约著名的银行家和慈善家、劳弗此次中国远征的赞助人雅各布·希夫(Jacob Schiff,1847-1920)亦在此列。希夫非常赞赏博厄斯亚洲研究事业的企图心,然其出发点却与博厄斯和劳弗有所龃龉:“即使不是为了领土扩张,若是想扩大我们的商业和工业活动,想要与其他人群密切接触并进行贸易,我们就应该加深对他们风俗习惯的了解。”⑩尤其在劳弗“流连”于中国的古董、民间艺术、语言文化很长时间后,博厄斯开始催促他将重心更多放在工业和制造业上。在劳弗中国之行的最后一年伊始,博厄斯更是明确表达了对于劳弗的不满:“你的系列几乎没有展示什么我所想要的东西,比如纺织、刺绣、木雕等手工业方面东西……我们应该有各种各样的织物、线、绣绸、染料、纺纱设备、织机等……还有其他行业,如农业、木制品、金属制品、皮革制品、漆器制品等等”。最终,希夫撤资该项目,东亚委员会也以解散告终。

1908年和1923年,劳弗前后又完成了两度赴华考察,并进入西藏地区,收集了大量民俗物件和珍贵书籍,这些工作都为其美国东亚学奠基人的地位打下了坚实的基础。他先后出版的《蒙古文学简史》(1907)、《满洲文学简史》(1908)及其代表作《中国伊朗编》(1919)、《东方戏剧》(1923)都在各领域成为经典之作。但可惜的是,完成“希夫远征”后,劳弗并没有机会着手处理和研究他带回美国的中国藏品,因为AMNH决定将研究重点投向美洲原住族群,并把亚洲藏品束之高阁了。

近年来,博厄斯和劳弗的这次远征项目回到了人类学的视野中,例如“中国最初录音”项目组成员、现任美国自然历史博物馆人类学部主任罗瑞尔·肯德尔(Laurel Kendall),在参加上海音乐学院主办的“太平洋地区音响档案的保护策略国际工作坊”时,就在其题为“劳弗、博厄斯,以及‘中国远征’计划的失败”的发言中提到,该项目是两个独特而出色的人类学家相遇的产物,代表着一种当时行将就木的人类学作业方式,也恰恰是一个特殊的历史时刻的结果⑪。作为一名民族志工作者,劳弗中国远征项目在美国人类学正史中是为何以及如何被遗忘的,这是值得回顾和反思的。透过劳弗及其中国之行的挖掘和研究来回顾美国人类学学科脉络,或将改变学界对于早期学科史不关注东亚的认识,也让我们看到人类学自其专业化的那一刻起,就在与历史文化深厚的民族和社会打交道。而劳弗对中国历史文化的“杂食”和“狂热”,恰恰为当前逐步成熟的中国研究提供了珍贵资源。

三、劳弗的录音实践

不同于唱片公司注重表现音乐的录制方式,劳弗是从人类学学者的视角出发,在茶馆、戏院甚至妓院等日常生活的场景中进行录音,很好地呈现出了20世纪初期中国社会的音乐生活和民俗生活的声音景观。正如萧梅在接受澎湃新闻的采访时所说:“我们听他的音响,会觉得现场感特别强。不像后来很多音乐家采录,要求声音特别干净,录下来的是一段很美的音乐。我们听劳弗的东西,感觉自己就在上个世纪初北京和上海街头。”⑫因此萧梅将之喻为“声音的清明上河图”。可以说,“劳弗特藏”记录了当时京沪地区的民俗生活,这399卷蜡筒录音,与大量老照片、皮影、服饰、绘画、风筝等手工艺品共同组成了120年前中国的社会生活图景,劳弗档案亦将因其人类学属性而愈见其价值。

在追求录制环境的生活化和真实性之余,劳弗也格外重视录音的完整性。与所有模拟介质一样,蜡筒也有录音时长的限制,通常是三分钟左右。历史录音中比较常见的做法是为了适应介质的时长,对演唱内容进行控制甚至压缩,但劳弗并未如此。在其原始记录中有一组被标注为“五台山系列”的录音,通过将录音与当代京剧《五台山》全本唱本的仔细比对,我们发现他一共用了14卷蜡筒(录音编号SCY 2861-2874)将整出戏完整录制了下来。在与博厄斯的通信中,他解释道:“这些唱段大多采录自舞台表演,要理解这些唱段,必须理解整部戏剧。”⑬正是基于对于中国戏曲完整性的重视,劳弗写道:“我要安排一个剧班,让他们把一些完整的戏剧唱到机器里去,而且还要想办法拿到乐队完整的乐谱。”⑭

关于劳弗是如何实现连续录制的,他本人并未给出描述和记录。“中国最初录音”项目组成员、美国印第安纳大学的声音工程专家帕特里克·费斯特(Patrick Feaster)在其研究中提出,当一个表演需要被拆分为两个或多个蜡筒时,劳弗时常会中断表演过程,并让表演者从中断处稍稍后退一点再重新开始表演和录制⑮。证据之一,是费斯特在修复和数字化蜡筒时留意到,当一卷蜡筒在即将耗尽时,最后会传来一声喊叫,他认为极大可能是劳弗向乐手们发出停止的信号;此外,费斯特还发现了前后接续的录音在头尾处出现了短小的内容重叠,且重叠处表演的微小差异,也推翻了起初的另一假设,即劳弗用两台留声机接力进行录音。这一方面是劳弗中断和控制表演节奏、以更换蜡筒来保存完整表演的有力佐证,也体现了中国传统民间音乐长久以来的“演奏(表演)活化”的音乐生成、存在和表演机制⑯。

更重要的是,在保证内容完整的基础上,劳弗更试图在录音中尽可能呈现出音乐表演现场的“声音全貌”。2020年10月25日,“中国最初录音”项目组几位成员——项目出版物主编韦慈朋教授(Witzleben J.Larry)、萧梅教授、金桥副教授、帕特里克·费斯特和凌嘉穗以专题组形式在民族音乐学会(The Society for Ethnomusicology,后文简称SEM)年会上发言。其中,费斯特题为“伯特霍尔德·劳弗中国录音中的留声机运用”的发表,介绍了他发现和复原劳弗立体声录音的过程,从录音技术和音响分析的角度展示了劳弗通过留声机和录音装置的运用,在录音中造成了立体声的音响效果。费斯特认为这极有可能是世界上最古老的、真正的立体声录音。

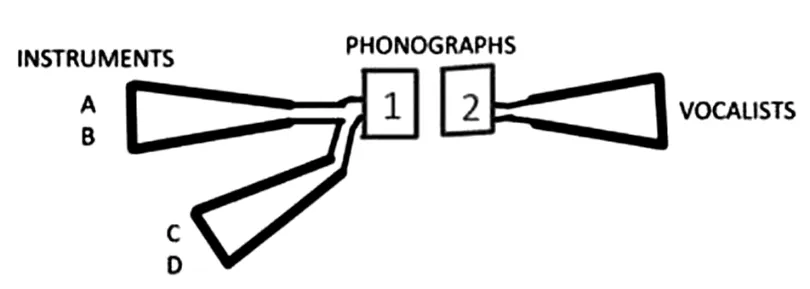

如同劳弗所写:“我请了一队女演员,在她们剧院的舞台上演出。我用了两台同时工作的机器,一台用于乐队,另一台用于声乐。这样两个蜡筒相互对应,歌曲的编号是28-52,对应的编号是28a-52a。乐队由四种乐器组成,一把弹拨乐器,一把拉弦乐器,一个鼓和响板。我有一个双漏斗(double funnel,双收音通道),这样所有的乐器都可以很容易地进去,两边各有两个乐器。”⑰(参见图片)

图2 编号对应的蜡筒(由帕特里克·费斯特提供)

图3 双漏斗录音装置示意图(由帕特里克·费斯特提供)

“立体声”这个概念经常被认为是西方电气公司在1928年发明的,因此劳弗录音中的立体声被费斯特定义为一个“偶然立体声”的例子⑱。由于劳弗录音时两台留声机的速度设置并非完全相同,且各条录音的数字化传输都是独立进行、没有前后比对,其速度选择基本都是根据技术人员的耳朵来决定的。因此,在费斯特合成立体声的过程中,重点和难点是将每一组、即前后两条录音彼此对应。费斯特的做法是,在录音起始处找到一个在两个蜡筒上都能听到的乐音——通常是锣声,测量其频率,通过调整其中一个蜡筒的转动速度,使两个圆柱体的声音频率相同。

劳弗不同寻常的录制手段也引起了安东尼·西格的兴趣,他赞叹劳弗出众的“听觉感知想象力”。⑲至于他为何采用如此的录制方式?其理念和目的为何?目前暂无定论。但可以推测的可能性,一是与其人类学的整体观念有一定关联;二是为了对录音作记谱和文本抄录,以便最终的出版——“我打算翻译并出版这些戏剧,并通过音乐的记谱加以说明”⑳。

但如前所述,回到美国后的劳弗却没有机会完成他预想的抄录和出版的工作。巧合的是,前文提到的德国学者埃里希·菲舍尔在其博士论文中对劳弗的部分录音做了记谱,并将单独录制的人声和器乐部分的记谱相结合、以类似总谱的形式呈现出来,这恰恰是劳弗的初衷。

图4 埃里希·菲舍尔记谱示例(由帕特里克·费斯特提供)

四、蜡筒里的历史之声

在人类学和音响工程等研究视角之外,上海音乐学院亦集结院内外多位学者在经过一年多的研究后,从不同角度下探讨“劳弗特藏”之于中国传统音乐和中国音乐历史研究的重要价值。

劳弗录音由于录制时间较早,得以录制和保留了诸如京剧《大香山》等许多今天已经失传的剧目和音乐,同时录音涉及的音乐品种极为丰富,通过音乐界学者的辨析识别,发现“劳弗特藏”中涵盖了当时流传于上海和北京地区的滩簧戏、秦腔、京剧、鼓词、吹打乐、各地民歌小曲等等体裁。

其二,透过劳弗录音,我们可以窥见诸多音乐体裁定型前的“史前史”,或是其发展演变的历史过程。例如“中国最初录音”项目组成员、上海音乐学院戏曲研究资深学者张玄,在2020年7月7日在线召开的中国传统音乐学会第二十一届年会的小组发言中,对“劳弗特藏”中录制于上海的蜡筒中的戏曲录音做了研究。通过统计她发现劳弗在上海录制的京剧数量远比发源于江浙地区的滩簧要多,这恰与史料互证,呈现出京剧自1867年传入上海后,造成所谓的“令沪人若狂”的现象。在仔细分析唱腔后她发现,劳弗录音中戏曲部分不仅展现出诸腔杂糅的特征,还常有民歌小调穿插其间,这反映出来当时尚未定型的京剧的样貌,及其逐步走向成熟的历程。[21]

虽然同时期也出现了百代唱片公司等灌制的传统音乐唱片,但唱片公司与人类学家的关注点并不相同,从“纪实”目的出发的“劳弗特藏”中,可以观察到中国音乐当时的演变。如萧梅所言:“我们在劳弗录音中听到的很多东西,大家都觉得似是而非,到底是戏曲,还是戏曲成型前的东西呢?比如《大香山》,是京剧失传剧目,但这段录音里又有滩簧,滩簧里还用了很多当时苏白的念白内容。从这些音频资料中,我们可以听到一个民歌或者小调的演变过程,看到一些音乐体裁的早期形态”[22]。

其三,特藏中的器乐录音反映出当时乐器的运用场合、演奏技法与风格,深化了学界对当时器乐发展的认识,引发对中国近现代音乐史的重新思考。例如其中一首胡琴独奏录音(录音编号SCY 2931),精巧的音乐结构和精湛的演奏技艺吸引了有二胡演奏背景的金桥副教授的关注。通过对乐曲调式调性、旋律发展、音乐结构、演奏技法等方面的记谱与分析,打破了学界对于胡琴在当时仅做戏曲伴奏之用的认识,将之定义为一首经过精巧构思的胡琴独奏曲;其丰富且具有表现力的演奏技法更是让我们对20世纪初民间艺人演奏水平的高度成熟有了新的认知[23]。恰如乔建中教授所言:“劳弗特藏中涉及很多‘未知的民间音乐大师’。”

金桥在SEM完成题为“石破天惊,二弦传奇”的小组发表后,美国威士利安大学郑苏教授指出该录音所用琴制是值得关注的,鉴于当时包括二胡在内的诸多民间乐器都未完成“标准化”定型,乐器多见出自其乐师或民间乐人之手,而非来自对形制、音色有着标准化要求的乐器工厂,故而她认为劳弗档案的研究是我们真正接近和“拥抱”20世纪早期中国音乐史的切入口。

实则关于这首胡琴曲,国内音乐界不同学科方向的多位学者针对乐器属性、音调来源、乐曲性质等问题展开了激烈的讨论——乐器是二胡还是板胡?是独奏曲还是戏曲伴奏?是来源于京剧还是梆子戏?在学界不同观点的激发下,上海音乐学院的博士候选人郭羿努亦对该曲展开分析,将之与京剧和河北梆子《拾玉镯》“喂鸡、扯线”情节中的曲牌进行比对,发现该胡琴曲基本是由[洞房赞][海清歌][一马三箭]和[花梆子]几个曲牌连缀而成,揭示出民间[音乐内生]的结构张力与创造力。[24]

值得一提的是,在唱片藏家邬光业先生的协助下,目前可知早期商业黑胶唱片的戏曲器乐录音中,多为单牌子的录音,而曲牌连缀的录制直到20世纪20年代中期才出现,然而这一形式在录制于1901年的“劳弗特藏”中就有呈现,这更是体现了“劳弗特藏”中所蕴含的传统音乐的民间性和真实性。在思考劳弗原始标记中的“五台山系列”中为何出现这样一条胡琴独奏录音时,我们也曾经基于前文分析过的劳弗之录音方式,认为该录音是否也对应着另外一条戏曲的人声录音?但这个想法很快被否定。一则我们并未能在“劳弗特藏”中找到任何与《拾玉镯》相关的录音;二则是这一录音片段实际是《拾玉镯》中的一段做工戏,即没有唱词,仅通过念白、表演和身段动作与乐队的配合来刻画人物和表现剧情;三则,与其他戏曲伴奏录音以乐队形式出现,这一段却仅有“独奏”。这不免引发我们对劳弗为何在此处“安插”一段胡琴独奏的猜想(该系列中还出现了另外一段双笛演奏):是否与他西方背景对于乐器和器乐曲的认知和偏好有关?譬如中国民间的任一乐器都能像西方管弦乐队中的或长笛,或小提琴一般,独立演奏既定的音乐“作品”?或者在他的录音对象中,也有如早期唱片中出现过的“冯二狗”等民间艺术家,在街头能以“十八般武艺”徜徉于不同音乐品种,能演奏不同乐器,进而“耍”上一段呢?这些都是我们需要进一步探究的。

针对上述学界热议的问题,虽然目前暂无定论,但能不断生发和激起对话与讨论,即是延续甚至是赋予历史档案生命力的最佳途径之一。

五、“劳弗特藏”的“反哺归家”

“遣返”(repatriation)是近年来学科内,尤其是在档案领域讨论较为重要的议题之一。萧梅曾在2017年上海音乐学院主办的“反哺归家:中国早期录音的历史与意义”工作坊中说,“遣返”一词本身带有一定的负面或殖民的色彩。当我们在档案语境中讨论“遣返”时,指的是让老录音回家,是一个满含情感的、采录者对被采录者、学者对文化当事人的一种“反哺”,因而她更愿意将“遣返”理解和译为“反哺归家”。

自2019年圆桌会议开启“劳弗特藏”的归家之旅以来,为了让它更全面、更深入地被学界和公众所了解和认知,“中国最初录音”小组不断拓展以往传统的研究方法:例如金桥副教授的研究就是采用记谱分析与乐器复奏实践相结合的研究手段,利用二胡多年的演奏经验和音乐学背景,在记谱的基础上,通过自身的复奏触及“历史知情表演”(Historically informed performance,HIP)的实践,来挖掘胡琴录音中的历史价值;其二是进行跨境、跨机构、跨学科合作,不同国家、不同机构的音乐学者、历史研究者、人类学和音响工程领域的学者通力合作,不断深化对于“劳弗特藏”所涉及之其人、其乐、其时空、其方法、其学科的理解与认知。其三,则是避免“闭门造车”,走出学院、走向民间,与唱片收藏家、业余爱好者合作,在促进学界和社会公众互动的同时,让这批珍贵历史录音能够回归社会、反哺民间。

来自民间的力量也是推动项目开展的重要环节。许多民间藏家和传统音乐文化爱好者,都以不同形式参与到项目中来,他们在内容的甄别和管理上,给我们提供了不少重要信息。例如通过民间爱好者的辨识,发现包含72条录音的“五台山”系列中不仅有京剧、还包含了流行于江浙地区的滩簧、滑稽戏、天津时调等元素,这非常鲜活地为我们展现了20世纪初上海滩上南来北往的戏班曲社相互交融的情势,更显示出作为当时“新世界”的上海城市的丰富性和包容性。

此外,我们也利用新闻节目、社交媒介向公众发布了部分录音,很快在爱好者、票友的圈子里引起了轰动。例如在“江南雅韵”微信平台上发布的劳弗原始标记为双笛子合奏的京剧曲牌的录音(录音编号SCY 2930),随即有民间爱好者留言“曲子是京剧曲牌《汉东山》,不过我觉得有疑点的是板眼太不稳了,不像是专业场面的录音”。[25]实际上,这类情况在劳弗录音中并不少见。诸多唱段和器乐演奏都会给今天早已习惯精准、专业演奏的耳朵造成“不太专业”的聆听感受,这一方面与当时乐器形制、表演风格有关;另一方面则如前述,与彼时在上海滩“闯江湖”“跑码头”的乐人们为生计追求一专多能但或因多能而不精的“万金油”般的手艺相关;其三,这也与劳弗大部分录音来自街头里巷的戏院茶馆而没有刻意追求“专业”的演奏和录音效果有关。正因如此,劳弗录音恰恰呈现出了20世纪初上海滩街头音乐生活的底层性、复杂性和不稳定性,而这正是其鲜活的生命力所在。

更重要的是,如此与民间的互动,不仅是一种各有“反哺”意涵的“遣返”,更是为历史档案注入了新的内涵。正如萧梅和凌嘉穗在SEM合作完成题为“‘劳弗’归家”的发表后,民族音乐学家安东尼·西格(Anthony Seeger)所言,劳弗回家让我们看到了“遣返”不仅仅是让录音回到其源生地,更重要的是通过学术研究、通过和社会的互动,让“遣返”更具有实际意义。此外,露丝·斯通(Ruth Stone)等学者也相继提出了上海音乐学院是否是“劳弗特藏”的“家”?电子文件替代物质实体的“归家”是否有效等问题,而她也强调,目前上海音乐学院通过自媒体发动公众参与研究的方法,是美国学者应该借鉴的。

实际上,“反哺归家”所强调的,是围绕老录音产生的情感意义,以及学者对文化当事人的一种反向的滋养。这不禁引发我们的思考,录音的“归家”、与文物的遣返有何异同、又有何特殊?这些珍贵老录音何以归家?如何归家?又何以为家?如何突破物理层面的遣返,真正实现情感上、精神上、文化上的反哺?又如何让档案真正被赋活、具备其自身的生命力,进而让“物”在与人的互动中(无论是研究还是消费)获得本体论意义上的生长,是每一个档案实践者要思考的问题。

注释:

①Hartmut Walravens,“Popular Chinese Music A Century Ago:Berthold Laufer's Legacy,”Fontes Artis Musicae,Vol.47,No.4(October-December 2000),pp.345-352.在金经言和宫宏宇的文章中指出,1906年劳弗委托比较音乐学家霍恩博斯特为其制作金属复版的唱筒,故而将103个母版唱筒寄往了德国柏林。

②Hartmut Walravens,“Popular Chinese Music A Century Ago:Berthold Laufer's Legacy,”FontesArtis Musicae,Vol.47,No.4(October-December 2000),pp.345-352.

③Beiträge zur Erforschung der chinesischen Musik nach phonographischen Aufnahmen.

④金经言:《几部研究中国音乐的西文著作》,载《中国音乐》,1995年第3期,第15-16页;金经言:《关于现存于德国的一批中国音乐唱筒的报告》,载《多声世界——金经言音乐文集》,文化艺术出版社,2008,第3-17页,原载《音乐研究》,1996年第3期。

⑤宫宏宇:《“礼失求诸野”——海外留存中国音乐资料及其研究述略》,载《中国音乐》,2015年第2期,第22-31页。

⑥见博厄斯与劳弗书信,1902年10月27日。

⑦见劳弗与博厄斯书信,1900年1月7日。

⑧见劳弗与博厄斯书信,1903年8月12日,引自Laurel Kendall,“‘China to the Anthropologist’:Franz Boas,Berthold Laufer,and a Road Not Taken in Early American Anthropoligy,”inAnthropologists and Their Traditions across National Borders(Histories of Anthropology Annual,Volume8),edited by Regna Darnell and Frederic W.Gleach,2014,Histories of Anthropology Annual Series,p.1.

⑨Laurel Kendall,“‘China to the Anthropologist’:Franz Boas,Berthold Laufer,and a Road Not Taken in Early American Anthropoligy,”inAnthropologists and Their Traditions across National Borders(Histories of Anthropology Annual,Volume8),edited by Regna Darnell and Frederic W.Gleach,2014,Histories of Anthropology Annual Series,p.3.

⑩Laurel Kendall,“‘China to the Anthropologist’:Franz Boas,Berthold Laufer,and a Road Not Taken in Early American Anthropoligy,”inAnthropologists and Their Traditions acrossNational Borders(Histories of Anthropology Annual,Volume8),edited by Regna Darnell and Frederic W.Gleach,2014,Histories of Anthropology Annual Series,p.6.

⑪Laurel Kendall,“‘China to the Anthropologist’:Franz Boas,Berthold Laufer,and a Road Not Taken in Early American Anthropoligy,”inAnthropologists and Their Traditions across National Borders(Histories of Anthropology Annual,Volume8),edited by Regna Darnell and Frederic W.Gleach,2014,Histories of Anthropology Annual Series,pp.1-40.

⑫《美国人类学家400卷蜡筒唱片,记录下100年前的中国声音》,载《澎湃新闻》,2019年4月26日。

⑬见劳弗与博厄斯书信,1901年9月19日。

⑭同⑬。

⑮Patrick Feaster,“Berthold Laufer's Chinese Stereo Recordings of 1901,”April 28,2020.https://griffonagedotcom.wordpress.com/2020/04/28/berthold-laufers-chinese-stereo-recordings-of-1901/

⑯萧梅:《民族器乐的传统与当代演释》,载《中国音乐学》,2020年第2期,第74-92页。

⑰见劳弗与博厄斯书信,1901年9月27日。

⑱Patrick Feaster,“Berthold Laufer's Chinese Stereo Recordings of 1901,”April 28,2020.https://griffonagedotcom.wordpress.com/2020/04/28/berthold-laufers-chinese-stereorecordings-of-1901/

⑲出自他在SEM专题小组发言后的提问环节。

⑳见劳弗与博厄斯书信,1901年9月19日。

[21]该文详情可参见本专栏即将发表的张玄撰写的另一篇论文。

[22]同⑫。

[23]金桥:《石破天惊、二弦传奇——“伯特霍尔德·劳弗档案”胡琴演奏曲探析》,载《中国音乐》,2020年第2期,第54-59转72页。

[24]参见本专栏即将发表的郭羿努的论文。

[25]见微信公众号网址:https://mp.weixin.qq.com/s/hftxu0Vi_bF1zWOA2yIbJQ,2020年5月2日。