多效唑对不同高度粉蕉植株的矮化效应研究

2021-04-20何海旺莫天利

赵 明,邹 瑜,何海旺,武 鹏,龙 芳,莫天利,黄 相

(广西农业科学院生物技术研究所,南宁,530007)

粉蕉(MusaABB Pisang Awak)属于芭蕉科芭蕉属真蕉亚属植物,是重要的香蕉栽培种[1],又名西贡蕉、安南蕉和奶蕉等,其品质好、种植效益高,深受消费者和种植者的青睐,对丰富香蕉产业品种结构及产期调节起着重要的作用,具有广阔的发展前景。粉蕉属大型草本作物,营养生长期长、假茎高大,是现有粉蕉主栽品种的共同特点。在广西产区,粉蕉生育期一般比普通香蕉长4~6个月,株高达4.5~5.0 m[2],导致生产上容易出现诸多问题,表现为田间管理期长,成本投入高,台风等自然灾害风险大,是多年来粉蕉产业面临的一大挑战。降低粉蕉植株高度对粉蕉安全生产、降低生产成本、提高种植效益都具有重要意义,粉蕉矮化栽培已成为多年来研究者广泛关注的研究热点。目前,生产实践中采用截茎等物理方法来实现缩短生育期,降低植株高度,该方法在生产中发挥了一定的作用,但存在劳动量大,技术要求高,生产成本较高,影响产量等缺点,与高产、稳产、优质的栽培目标相矛盾。

多效唑(PP333)是一种高效、低毒的植物生长延缓剂,主要通过抑制植物体内赤霉素的合成前体(甾醇类物质)的产生[3],调控营养吸收、积累和分配,影响植物的形态结构,抑制植物营养生长[4],常用于控制苹果、荔枝、龙眼及杧果等木本果树的营养生长,促进成花,提高着果率等,可部分代替修剪。多年来,本项目组一直致力于多效唑在粉蕉上安全合理使用控制技术的研究,针对生产中常用的多效唑施用方式,开展多效唑对粉蕉农艺性状、产量及品质的影响及其在粉蕉果实和土壤中最终残留量等研究[5-6]。但是多效唑对不同高度粉蕉植株的矮化效应鲜见报道,基于此,本研究以4个不同高度范围的“金粉1号”粉蕉苗为试材,进行多效唑相等单株用量淋施树盘处理,观察其株高、假茎粗、叶长、叶厚等形态指标以及果梳数、果指长、果指粗、株产等产量指标,以期得到多效唑矮化粉蕉的适宜植株高度, 为粉蕉矮化栽培技术管理提供技术指导,促进该项技术在粉蕉生产上的推广应用。

1 材料与方法

1.1 材料

试验在国家香蕉产业技术体系南宁综合试验站基地进行,地点位于广西玉林市福绵区樟木镇,选取健康的“金粉1号”粉蕉第一代组培苗作为试材。试验地采用水田宽窄行栽培,株距2.2~2.4 m,宽行距2.8~3.0 m,窄行距2.3~2.5 m,种植密度为110~120株/667 m2,蕉园管理、病虫害防治等常规栽培管理参照赵明等方法[7]。多效唑为有效成分含量25%的悬浮剂,江苏七洲绿色化工股份有限公司生产。

1.2 方法

试验选取4个不同植株(假茎)高度梯度范围的粉蕉苗,每处理对应1个植株高度范围,即T1,60 cm≤假茎高<90 cm;T2,90 cm≤假茎高<120 cm;T3,120 cm≤假茎高<150 cm;T4,150 cm≤假茎高<180 cm。每处理均施用多效唑2次,第1次在试验开始时进行,第2次在第一次施用后30 d,每次施用多效唑悬浮剂单株用量(有效成分)为2.0 g/株,将多效唑悬浮剂用适量清水稀释混匀,距植株约40 cm树盘处环形均匀淋施,每处理15株,重复3次,对照为同一地块各处理对应株高不使用多效唑植株,分别为CK1、CK2、CK3、CK4。

多效唑第2次施用后30 d,测定相关指标,测定新抽生叶片的叶间距,统计新抽生叶片数,计算平均叶间距、叶间距减少量。收获期测定植株假茎高度、茎基围,计算茎干比;测量倒5片叶的叶长、叶宽、叶柄长和叶片厚度,计算平均值;测定平均果穗梳数、每梳果指数、果指长、果指周长和株产等指标,测定方法参照《香蕉种质资源描述规范和数据标准》。

平均叶间距=新抽生叶片的叶间距之和/(新抽生叶片数-1),叶间距减少百分比(%)=(对照新抽叶平均叶间距-处理新抽叶平均叶间距)/对照新抽叶平均叶间距×100,茎干比(%)=茎基围/株高×100。

1.3 数据分析

使用Excel 2007及SPSS 13.0对试验数据进行单因素方差分析,Duncan检测进行多重比较,p<0.05表明差异显著。

2 结果与分析

2.1 多效唑对粉蕉新抽生叶片叶间距的影响

试验结果看出,多效唑处理的叶间距之和显著低于其相应对照,是植株矮化、株高降低的原因,多效唑处理叶间距之和比对照降低33.1~46.3 cm。4个多效唑处理叶间距之和从高到低依次为T4>T3>T2>T1,其中T1叶间距之和最小,为48.9 cm,与其他多效唑处理差异显著;对照中以CK1叶间距之和最小,与其他对照相比差异显著。多效唑处理新抽生叶片总数显著高于对照,叶片数比对照增加0.6~1.9片,说明多效唑处理加快了叶片的抽生速度,使得相同时间内抽生叶片数量增加,不同植株高度处理间抽生叶片数量差异不显著。平均叶间距与叶间距之和及新抽生叶片数直接相关,多效唑处理平均叶间距显著低于对照,比对照降低5.3~6.0 cm,4个多效唑处理平均叶间距从高到低依次为T4>T3>T2>T1,排列顺序与叶间距之和相一致,其中T1平均叶间距最小,为5.0 cm,显著小于其他多效唑处理。多效唑处理平均叶间距与相应的对照比较均明显降低,叶间距减少百分比从高到低依次为T1>T3=T2>T4,其中T1叶间距减少百分比最大,达51.7%,显著高于其他处理,T2、T3、T4叶间距减少百分比相近,差异不显著(见表1)。说明在一定范围内,多效唑对蕉苗高度最小的T1新抽生叶片叶间距的矮化效应较T2、T3、T4明显。

表1 多效唑对不同高度粉蕉苗叶间距的影响

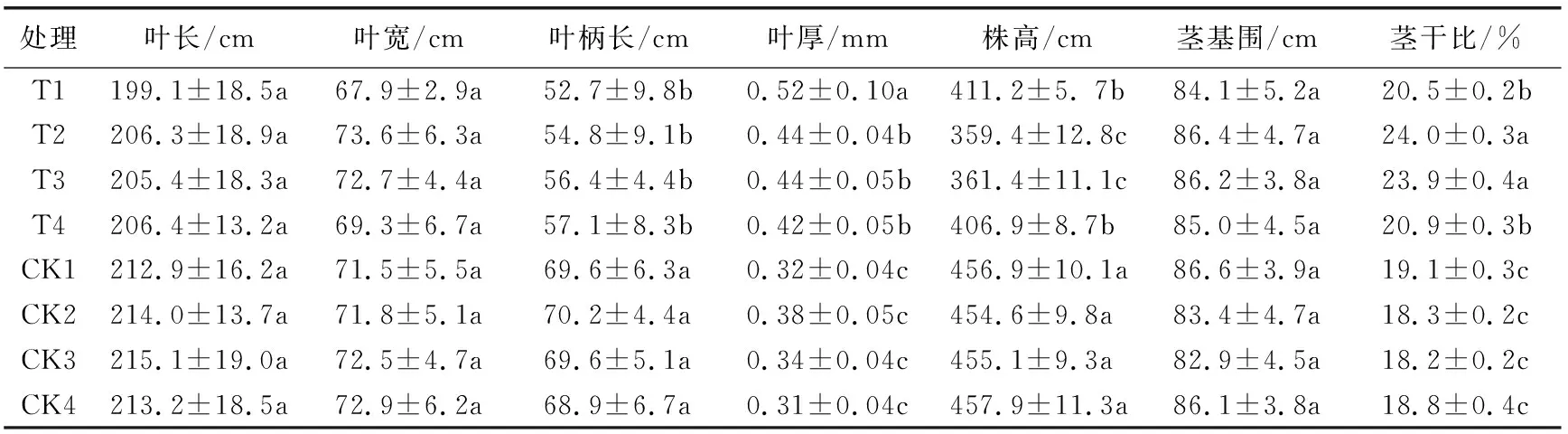

2.2 多效唑对收获期粉蕉植株形态的影响

试验结果看出,多效唑淋施处理对粉蕉叶片影响较明显。果实收获期4个多效唑处理叶片长度较对照略有降低,差异不显著,T1叶长最短,较其对照CK1短13.8 cm;各处理叶片宽度与对照基本一致,差异不显著,T1和T4分别较CK1和CK4均窄3.6 cm,T2和T3分别较CK2和CK3宽1.8 cm和0.2 cm。4个多效唑处理间叶柄长差异不显著,但均显著小于相应其对照,比对照短11.8~16.9 cm,其中T1叶柄长最短,为52.7 cm。4个多效唑处理叶片厚度均显著高于对照,比对照厚0.06~0.20 mm,T1叶片厚度最大,为0.52 mm,显著高于其他处理, T2、T3、T4之间叶片厚度差异不显著。说明适量的多效唑处理能够使粉蕉叶片增厚,叶柄变短,叶片长、宽与对照差异不显著(见表2)。

多效唑对粉蕉的植株高度具有明显的抑制作用,茎干比显著增加。多效唑处理粉蕉株高均显著低于其对照,比对照降低45.7~95.2 cm,其中T2、T3矮化效果尤为明显,二者无显著性差异,株高分别较对照降低95.2 cm、93.7 cm,株高降低率分别为20.9%、20.6%;其次是T1和T4,植株高度显著高于T2和T3,二者无显著性差异,株高分别较对照降低45.7 cm、51.0 cm,株高降低率分别为10.0%和11.1 %。4个多效唑处理茎基围与对照基本一致,大小在84.1~86.4 cm之间,差异不显著。各处理粉蕉茎干比均显著高于对照,其中T2、T3茎干比增加尤为明显,二者无显著性差异,茎干比均较对照增加5.7个百分点, T1和T4茎干比显著低于T2和T3,二者无显著性差异,茎干比分别较对照增加1.4个百分点、2.1个百分点(见表2)。说明在一定蕉苗高度及适量的多效唑范围内,多效唑处理能够使粉蕉植株高度降低,且植株形态趋向“矮壮”,其中T2、T3高度范围“矮壮”效应较明显。

表2 多效唑对收获期不同高度粉蕉植株形态的影响

2.3 多效唑对产量性状的影响

试验结果看出,多效唑淋施处理对粉蕉产量影响不显著。4个多效唑处理和对照果梳数为7.8~8.2梳,处理间差异不显著;单梳果指数为17.2~17.6个,差异不显著;果指长、果指周长分别为13.7~14 .3 cm、14.0~14.3 cm,差异不显著。T2、T3、T4果指长及果指周长比对照稍有减小,差异不显著,T2、T3、T4株产也较对照略低(见表3),但多效唑处理和对照株产间均不存在显著性差异,表现出该品种良好的丰产特性,说明在一定蕉苗高度及施用范围内,多效唑对粉蕉产量的影响不显著。

表3 多效唑对不同高度粉蕉植株产量性状的影响

3 结论与讨论

前期研究表明,粉蕉苗过小或过大施用多效唑均会对植株生长及产量造成不利影响。当植株高度小于60 cm,即使选用小剂量的多效唑(1.5 g/株左右)进行处理,处理后30 d甚至更长时间内,新抽生的叶片会表现出生长不正常的现象,叶尾部出现小面积皱缩、畸形等症状;若施用剂量大不仅抑制营养生长也不利于生殖生长,当选用偏大剂量的多效唑(总量大于6 g/株)进行处理时,不仅新抽生叶片异常,还会使挂果期株高过矮,严重影响产量和品质,达不到生产的要求。当对苗高超过180 cm的粉蕉进行多效唑处理,收获期株高与对照差异不显著,达不到矮化的效果,且容易使果指变短,产量降低。因此,生产上对粉蕉进行多效唑矮化处理时,选择适宜的苗高,即使用时期尤为重要,不宜过早,也不宜过迟。因此,本研究在前期研究基础上选取植株高度大于60 cm,小于180 cm粉蕉苗作为试验材料,多效唑施用量为4 g/株、分两次施用的试验方案来筛选多效唑使用剂量和粉蕉最适用株高组合,以研究矮化效果。

多效唑是一种高效、低毒的植物生长延缓剂,能够抑制植物的纵向生长,促进其横向生长[8]。本研究结果表明,经适量多效唑处理后,粉蕉苗叶间距明显缩短,叶间距减少量达43.1%~51.7%,使得处理株高显著低于对照,且以蕉苗株高为90~120 cm和120~150 cm(T2和T3)两处理矮化效果最明显,且茎干比均显著增加,植株形态趋向“矮壮”。有报道指出,多效唑能够缩短果树节间长度,降低果树高度[9],本研究结果与之结果一致。多效唑处理油菜使其植株株高降低,地上部鲜质量增加[10];多效唑能有效抑制紫穗槐的纵向生长,使基径粗度增加,提高叶片的长宽比[11];武荣花等报道,多效唑使盆栽月季叶片长和宽显著变小[12];这些研究结果表明,外源多效唑处理对不同植物种类的植株形态作用效果存在差异。本研究多效唑处理的粉蕉苗叶长、叶宽与对照差异不明显,而叶柄长显著减小。任永峰等在藜麦上开展不同化控剂应用相关试验,其中多效唑可显著提高藜麦植株叶片叶绿素含量,促进其进行光合生产[13],结果与喷施多效唑能显著提高烟苗叶片叶绿素含量一致[14]。本研究发现,多效唑处理增加了粉蕉叶片厚度,且处理的叶片叶色较对照深绿,是否施用多效唑也促使粉蕉叶片的叶绿素含量增多,在光合作用上起到一定的积极作用,可做进一步研究。适量多效唑虽然能够缩短粉蕉叶间距、降低粉蕉高度,但对粉蕉果指长和株产的影响并不显著,这与多效唑在水稻、小麦上的研究结果相一致[15]。

施用剂量、施用时期、施用方式、施用对象的长势长相以及环境因素等都将影响多效唑的使用效应,并产生截然不同的结果。研究中发现,在粉蕉苗株高为60~90 cm (T1)时使用一定量多效唑后,叶间距显著低于其他处理,叶间距减少量显著高于其他处理,但在收获时株高却较高,显著高于T2、T3。其主要原因可能是越小的粉蕉苗对多效唑的敏感度越高,叶距缩短效果越明显;但在后期生长过程中,随着多效唑药效逐渐减小,前期积累的大量营养促使植株生长加快,形成“补偿式”生长,导致收获期株高较高。在粉蕉苗株高为120~150 cm (T3)时使用一定量多效唑后,矮化效果明显,但果指长和产量较对照略有降低,很可能是第2次多效唑抑制生长作用的时期接近花芽分化期。因此,在对该高度范围粉蕉苗进行矮化处理时,可考虑在多效唑总使用剂量不变的情况下,将2次矮化处理合并成1次施用,减小多效唑对花芽分化期的影响,保证产量不受影响。在粉蕉苗株高为150~180 cm(T5)时使用一定量多效唑后株高较高,可能是处理时植株已接近生殖生长期,其本身积累的生物量大,对多效唑的响应敏感度降低,在一定范围药量内,其矮化效果不明显,且果指长和株产较对照稍小,因此,当粉蕉苗株高150~180 cm时已经不宜进行多效唑矮化处理。

综上所述,多效唑对粉蕉的矮化作用效果显著,在粉蕉苗高度90~120 cm时树盘淋施多效唑1次,30 d后施用第2次,单次单株用量(有效成分)为2.0 g/株,矮化效果较理想。生产应用前一定要根据环境条件以及所要达到的生产目的,因地制宜综合选择使用;在不影响香蕉产量及品质的前提下实现植株矮化,有利于粉蕉的日常田间管理和果实采收,降低风害对其造成的影响,减少劳动力的投入,降低生产成本。