超早期去骨瓣减压术对大面积脑梗死老年患者神经功能及血小板活化能力水平的影响

2021-04-20赵俊涛杨元慧

赵俊涛,杨元慧

大面积脑梗死是由于脑动脉主干阻塞导致的脑组织严重损伤的常见疾病,在老年人中发病率高[1-3],其往往可引起意识障碍、偏瘫、脑疝等严重并发症。大骨瓣减压术因能增高颅腔容积,降低颅内压水平,增加脑灌注量等特点已成为治疗该疾病的有效手段[4-6]。然而手术时间的选择是关键,目前多数学者主要结合其CT表现倾向于发病24~48 h内予以手术治疗,但36%的患者脑梗死后水肿高峰期出现在24 h内且同时伴有神经功能恶化[7],或许在此时予以去骨瓣减压术有效。基于此,本研究将探讨超早期(发病24 h内)去骨瓣减压术对大面积脑梗死老年患者神经功能及血小板活化能力水平的影响。现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

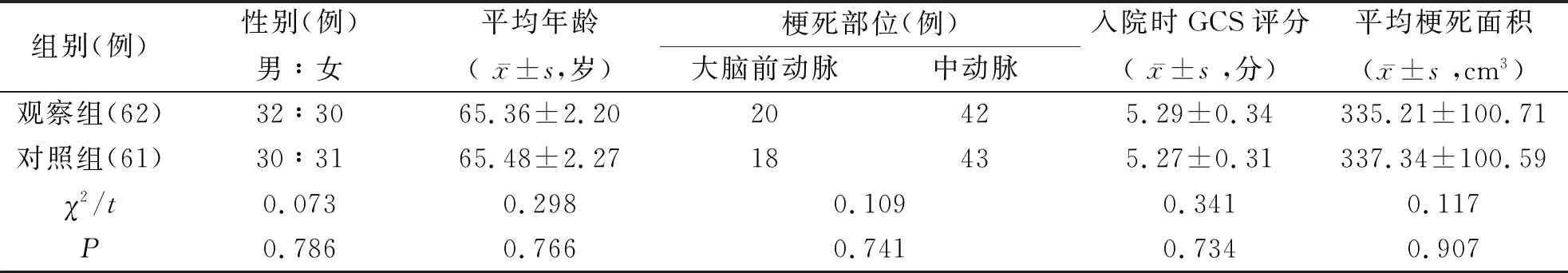

经患者家属同意且医院伦理委员会批准,选取郑州中康医院2018年6月至2019年6月收治的123例患者,收集其性别、年龄、梗死部位、格拉斯哥昏迷量表评分(GCS)、平均梗死面积等基本信息。按照手术时间分为对照组(发病24~48 h内行去骨瓣减压术)61例,观察组(发病24 h内行去骨瓣减压术)62例。纳入标准:①符合《大面积脑梗死治疗指南(2015)》中[8]关于大面积脑梗死诊断标准且经头颅CT确诊者;②入院时GCS评分3~15分者;③合并意识障碍、偏瘫等临床表现;④手术指征明确者。排除标准:①近期存在致残性神经系统疾病者;②合并自发性颅内出血者;③合并颅内感染等全身性感染者;④双侧脑梗死;⑤合并脑干损伤者;⑥脱落病例。

1.2 方法

两组患者入院后均行术前评估并予以去骨瓣减压术,对照组发病24~48 h内行去骨瓣减压术,观察组发病24 h内(超早期)行去骨瓣减压术。

手术方法:去除骨瓣的大小约12 cm×14 cm。减压窗顶部边缘位于中线内侧3 cm,额、颞部边缘尽可能低,骨窗前、下缘平前、中颅窝颅底,尤其强调必须咬除颞骨达颧弓水平,让中颅窝底得以充分暴露。咬除或磨除蝶骨嵴直至硬膜皱摺,一方面可以防止眶脑膜动脉出血,另一方面可以解除侧裂内动静脉血管骨性压迫,充分减压,从而改善侧裂内部动脉供血和静脉回流。使侧裂上下的额叶和颞叶脑组织恢复血供和回流,减轻局部肿胀压迫,避免出现缺血-脑肿胀-缺血加重-脑肿胀再加重的恶性循环,致使出现恶性颅高压。保护侧裂血管也使疾病恢复期血管再通成为可能。硬脑膜剪开方式为交叉状,严格止血后,视减压状况决定是否敞开硬膜,或用人工硬脑膜行硬脑膜减张缝合,皮下置引流管,接无菌引流袋持续引流。对于颞肌发达的患者还要切除部分颞肌作颞肌下减压,然后逐层缝合颞肌及头皮切口,结束手术。

两组患者术中及术后常规抗生素预防感染,术后48 h内拔除引流管,术后常规给予脱水、神经营养药物、抑酸药等对症支持治疗。术后随访6个月。

1.3 观察指标和评价标准

①疗效[9]:神经功能缺损评分减少46%以上为显效;神经功能缺损评分减少18%~46%为有效;神经功能缺损评分减少18%以下为无效;②神经功能:术前、术后1个月末、术后6个月末采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)(总分42分)评价神经功能,得分越高神经功能越差;③血小板活化能力水平:术前和术后1周末抽取静脉血5 mL采用流式细胞仪(型号:CytoFLEX)检测血小板淋巴细胞聚集体(PlyA)、血小板-单核细胞聚集体(PMA)、血小板-白细胞聚集体(PLA)及血小板中性粒细胞聚集体(PNA)的百分比;④手术并发症情况:急性脑膨出、迟发性脑血肿及感染情况。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 观察组与对照组患者的基本资料比较

观察组与对照组基本信息比较详见表1。

表1 观察组与对照组患者一般资料比较

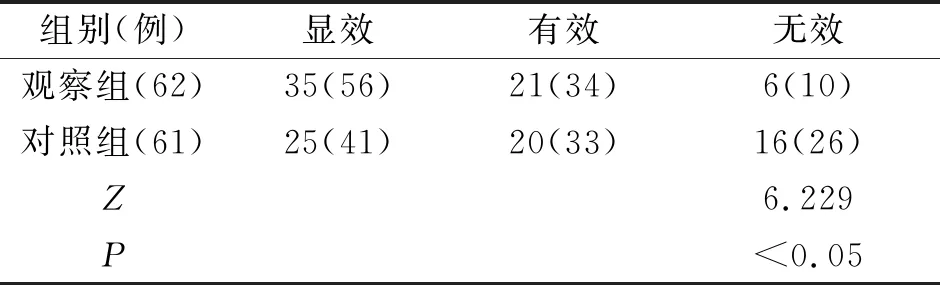

2.2 观察组与对照组患者的手术疗效比较

经手术治疗后,观察组患者的神经功能缺损疗效优于对照组(P<0.05),差异有统计学意义。结果详见表2。典型病案举例见图1、2。

图1 患者张某,男,63岁,以意识不清3 h为主诉入院,意识昏睡。术后24 h复查CT,虽减压充分,但患者术后意识加深,为浅昏迷。A:术前CT见左侧额颞顶枕叶大面积梗死;B:发病后48 h行去骨瓣减压手术。

表2 观察组与对照组患者的手术疗效比较[例(%)]

2.3 观察组与对照组患者的NIHSS评分比较

观察组术后1个月、6个月末NIHSS评分较对照组低(P<0.05),差异有统计学意义。结果详见表3。

表3 观察组与对照组患者手术前后的NIHSS评分比较分)

2.4 观察组与对照组患者的血小板活化能力水平比较

观察组术后1周末PLA、PMA、PNA 及PlyA水平较对照组低(P<0.05),差异有统计学意义。结果详见表4。

表4 观察组与对照组患者手术前后的血小板活化能力水平比较

2.5 观察组与对照组患者的手术并发症情况比较

观察组中出现1例急性脑膨出,2例迟发性脑血肿,1例感染,发生率为6%(4/62);对照组中出现5例急性脑膨出,5例迟发性脑血肿,2例感染,发生率为20%(12/61)(χ2=4.630,P<0.05)。

图2 患者贾某,女,年龄65岁,以失语、左侧肢体偏瘫2 h为主诉入院,意识模糊。A:术前CT见右侧额颞顶部梗死;B:发病后12 h行去骨瓣减压手术。

3 讨论

大面积脑梗死的致残、致死率极高,因大脑中动脉梗死后会对大脑前后动脉供血区域造成严重影响,进而扩大梗死范围,导致疾病呈进行性发展。去骨瓣减压术因能快速降低颅内压,解除颅内压危象,中断脑水肿恶性循环,挽救缺血半暗区已成为目前治疗该疾病的主要手段[10]。然而缺血半暗区变化受缺血时间和缺血严重程度等多种因素影响。准确把握手术时间是决定大面积脑梗死手术效果、改善预后的关键。脑梗死后水肿高峰期在2~5 d,68%的患者在发病后48 h出现症状[11-13],故以往临床更倾向于发病24~48 h内行去骨瓣减压术,但仍有部分患者脑梗死后水肿高峰期出现在24 h内,若在发病24~48 h内予以手术,可能会导致神经功能恢复缓慢,进而影响预后[14]。为此,超早期(发病24 h内)予以去骨瓣减压术成为近年研究重点。

超早期去骨瓣减压术是在发病24 h内予以手术治疗,相较于发病24~48 h内,能在水肿高峰期尚未形成时改善皮层血流灌注状态,抑制水肿高峰,迅速降低颅内压,避免继发性脑梗死面积的增大,进而缓解脑疝和脑水肿之间形成的恶性循环;同时梗死面积减少后进一步减少其组织内自由基和内毒素的含量,保护梗死区域神经细胞,进而促进神经功能的改善。

本研究中,经手术后,观察组神经功能缺损疗效优于对照组,此结果与罗春等[15]的研究相符,说明超早期去骨瓣减压术可提高大面积脑梗死老年患者的治疗效果,其可能与超早期手术可尽快解决颅内占位效应,避免继发性脑梗死面积增大有关。另外,观察组并发症发生率较对照组低,说明超早期去骨瓣减压术可减少大面积脑梗死老年患者手术并发症,其可能与超早期手术治疗早期降低颅内压后能促使受压脑组织血管舒张和充血达到最大状态,改善颅内占位效应,及时抑制肿胀的脑组织造成持续性的压迫,进而降低急性脑膨出、迟发性脑血肿、感染发生率有关。

NIHSS评分是临床用于评价神经功能缺损程度的量表,其得分越高则说明神经功能缺损程度越重,本研究中,观察组术后1个月、6个月末NIHSS评分较对照组低,说明超早期去骨瓣减压术可改善大面积脑梗死老年患者神经功能,大面积脑梗死后因大脑前后动脉供血区域出现障碍,脑组织迅速产生不可逆损伤,且随着发病时间的延长,梗死面积逐渐扩大[16-18],在脑水肿达到高峰之前予以去骨瓣减压术能通过快速减压减轻肿胀的脑组织对其他组织产生的持续性压迫,进而有效地避免恶性循环,使梗死区域脑神经细胞早期得到保护,以改善神经功能。

脑梗死是由脑组织供血动脉血管壁血栓形成或血管管腔狭窄出现局部组织供血不足所致[19],血小板为血液中的主要成分,具有保持毛细血管壁完整性的作用,同时血小板活化后与纤维蛋白原聚集血管中,导致血管内形成大量血栓并逐渐增大而导致血管闭塞,加重疾病[20]。为此,采取早期予以合理手段抑制血小板活化是改善预后的关键。PLA、PMA、PNA及PlyA表达水平代表血小板活化能力。本研究中,观察组术后1周末PLA、PMA、PNA 及PlyA水平较对照组低,说明超早期去骨瓣减压术可降低大面积脑梗死老年患者血小板活化水平。超早期去骨瓣减压术在水肿高峰期尚未形成时通过开放颅内空间,使颅内病灶占位效应得到缓解,减轻颅内其他结构受压程度,进而改善皮层血流灌注状态,抑制水肿高峰,减少其组织内自由基和内毒素的含量,避免脑梗死区域进一步增加;同时早期维持颅内压灌注处于正常水平,利于脑组织血流循环,进而降低血小板活化因子表达水平。本研究病例纳入数量较少,对患者术后的随访时间较短,可能对研究结果的可信度造成影响,在后续研究中,仍然需要进一步增加病例纳入数量,延长术后的随访时间,明确手术的远期疗效及并发症发生率,为临床诊治提供更为可靠的参考依据。

综上所述,超早期去骨瓣减压术可降低大面积脑梗死老年患者血小板活化表达水平,改善神经功能,提高治疗效果及减少手术并发症。