《文选》五臣注对《古诗十九首》及其拟作的不同态度

2021-04-20吕宇婷

吕 宇 婷

(西北大学 文学院, 陕西 西安 710000)

唐朝有多家为《文选》做注,影响较大的主要是李善注与吕延祚主持的五臣注(五臣:吕延济、刘良、张铣、吕向、李周翰)。李善继承汉代以来的经学传统,将注释重点放在征引文献解释典故上。吕延祚的《进集注〈文选〉表》指出,“往有李善,时谓宿儒,推而传之,成六十卷。忽发章句,是徵载籍,述作之由,何尝措翰?使复精核注引,则陷于末学”[1]3042。吕延祚认为李善注没有表明“述作之由”,故“陷于末学”,其认为:“刊书启衷,有用广华。实昭圣代,辄极鄙怀。……后世元龟,为学之师,豁若撤蒙,烂然见景。”[1]3042可知,吕延祚主持的五臣注《文选》是为了启迪民智,发挥教化作用,也是为参加科举的士子启蒙,而且是通过挖掘诗文“秘旨”来实现“有用广华”的。通过分析五臣注中对《古诗十九首》原作和拟作的注释,可以看出他们将实施教化、启迪后人这一任务主要放置在了原诗上,对于大部分拟作,五臣采取的注释态度是依据诗的表层意义进行注释,并没有去探究其“秘旨”。

一、对《古诗十九首》原诗与拟诗的不同态度

《古诗十九首》的拟作可以分为两类:一类像“拟行行重行行”这样直接标明所拟的作品,一类是以“拟古诗”为名的作品。钟嵘《诗品》中提到:“陆机所拟十二首……其外,‘去者日以疏’四十五首。”[2]75这说明,钟嵘所在的齐梁年间,传世的古诗除去陆机所拟的12首,还有45首。可见,萧统编撰《文选》时,也一定不止19首古诗。所以,《文选》中收录的名为《拟古诗》的作品,虽然有些与《古诗十九首》风格相像,但并不能确定是拟《古诗十九首》的。因此,笔者在分析《古诗十九首》的拟作时,将范围定在第一类——标明所拟具体篇目的作品。《文选》中收录这样的拟作有陆机的12首与刘铄的2首。《文选》五臣注对于这些诗篇的原诗和拟作,无论是解题还是诗句注释都有很大的不同。

(一)解题不同

在《文选》收录的《古诗十九首》中,《回车驾言迈》《驱车上东门》《去者日以疏》《生年不满百》等4首诗没有拟作,所以对其题解不作进一步分析。

1.爱情题材

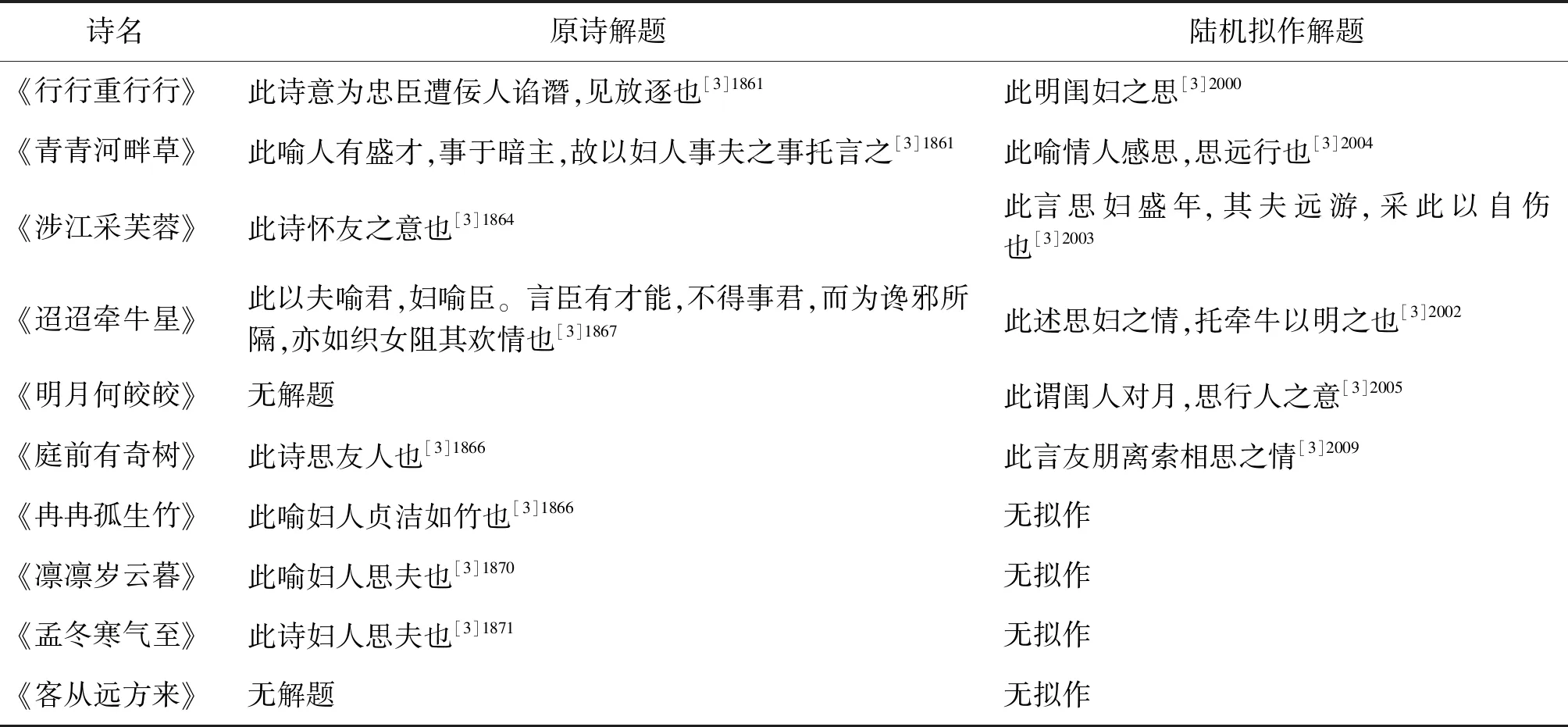

从表面意义上来看,《古诗十九首》中占比最多的是表达男女爱情的诗作,拟作中也是如此。五臣对于这些诗作的解题反映出他们的注释态度。刘铄拟作《行行重行行》解为“此篇为闺人思远之意”,拟作《明月何皎皎》解为“此篇为远人未还,中闺感月而叹”。陆机拟作与原诗的解题对比如表1。

表1 原诗与拟作解题对比表

《古诗十九首》中,表面意义上为爱情题材的作品,10首原诗中只有2首被直接解题为“妇人思夫”。而陆机的6首作品中,5首就被直接注为男女相思之情,且刘铄被收录在《文选》中的2首拟作都被解释为妇人思夫之意。

而结合《进集注〈文选〉表》中所说的“刊书启衷,有用广华”的撰著目的来看,五臣在注释《古诗十九首》原诗时,出于教化目的,有意规避“爱情”进行解题,将读者向有益于教化的方面引导。这主要表现在以下几方面。

一是视男女为君臣。五臣在注释时,将原诗的男女爱情引向政治比兴的解题方法是最常用的。由表1可知,《行行重行行》《青青河畔草》《迢迢牵牛星》等原诗都解释为隐喻“君臣政治关系”的作品,而拟作却直接被解释为“中闺思妇”之作。

二是视爱情为友情。《涉江采芙蓉》《庭前有奇树》等被解为“思友人”之作。以《涉江采芙蓉》为例,原诗解题为“此诗怀友之意也”[3]1864,拟作诗解题为“此言思妇盛年,其父远游,采此以自伤也”[3]2003。《涉江采芙蓉》诗为:

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。采之欲遗谁?所思在远道。还顾望旧乡,长路漫浩浩。同心而离居,忧伤以终老。[3]1864

《拟涉江采芙蓉》诗为:

上山采琼蕊,穹谷饶芳兰。采采不盈掬,悠悠怀所欢。故乡一何旷,山川阻且难。沈思钟万里,踯躅独吟叹。[3]2003

拟作与原诗是对应的,无论是“涉江”还是“上山”,“采芙蓉”还是“采琼蕊”,都是主人公的一种行为动作。两诗紧接着描述自然景色,所在之地都是“芳草(兰)”茂盛繁多。然后,由采摘的动作与茂盛的香草引发了主人公的幽思,“所思在远道”与“悠悠怀所欢”都是在说主人公心里想着一个人,难以忘怀。紧接着,拟作与原诗都开始感叹故乡渺邈、长路漫漫,与所思之人难以重逢。最后,主人公发出“忧伤终老”和“踟蹰孤吟”的哀叹。那么,如此相似的两首诗,五臣注中为何会有“友情”与“爱情”的分流?吉川幸次郎评注《行行重行行》时说,“这首诗无疑是思慕远人之作。但到底是游子思慕家人,还是家人思慕游子;或到底是同性之间的思慕,还是异性之间的思慕,看法就言人人殊了”[4]。《涉江采芙蓉》也是如此,原诗被注解为“友情”,拟作却被注解为“爱情”。这些与五臣的注释态度是有关系的——在原诗的解题中有意规避爱情,使其发挥教化作用,而在拟作的解题中却无意如此。

三是化思妇为节妇。五臣对《冉冉孤生竹》原诗的注释也是规避男女爱情,引导诗作向有益于教化方面发展的代表。其诗:

冉冉孤生竹,结根泰山阿。与君为新婚,兔丝附女萝。兔丝生有时,夫妇会有宜。千里远结婚,悠悠隔山陂。思君令人老,轩车来何迟!伤彼蕙兰花,含英扬光辉;过时而不采,将随秋草萎。君亮执高节,贱妾亦何为?[3]1866

诗篇开头,李周翰解题为:“冉冉,渐生进貌。此喻妇人贞洁如竹也。”[3]1866便将整首诗歌的意蕴导向赞誉妇人贞洁。诗中,“与君为新婚”点出主人公是一位新婚少妇,因为与丈夫分离,所以担心自己年华逝去、青春不再。“令人老”的思念之情无处排遣,只能自我安慰“君亮执高节,贱妾亦何为”。“竹”与“泰山”、“兔丝”与“女萝”都是男女关系的比喻,“蕙兰花”是女子自我比喻。在这三对比喻中,五臣注中却偏偏选择了“孤生竹”作更进一步的阐释——妇人贞洁如竹,而对其他的意象并没有进一步深挖“秘旨”,这是因为“竹”意象的高洁正好与他们想要彰显的“贞洁”可以对应。最后两句是表达思妇思念之情无处排解的无可奈何之感。隋树森评价这两句:“想见其柔肠宛转,百折千回,真觉无计回天处。”[5]95但五臣在注释这两句时,依旧是对女子贞洁的赞扬。吕延济注释为:“言君执贞高之节,其心不移,则贱妾亦何为忧也。”[3]1866注释中没有阐释女子对男子千回百转的思念之情,反而将思妇的无奈之情转释为豁达开明之意。

2.其他题材

五臣注《文选》中,对《古诗十九首》中非爱情题材的5首原诗的解题与对其拟诗的解题也有差别。《东城高且长》原诗解释为政治比兴,“此诗刺小人在位,拥蔽君明,贤人不得进也”[3]1868。对陆机的拟作只是根据诗的表面意义直接解题,“言高城长存,而人易老,不如早为行乐”[3]2007。《青青陵上柏》原诗根据诗意解题为“人生促迫多忧,将追宴乐之理”[3]1862,而对陆机拟作的解题只是简单介绍了“柏”的特点,指明以此喻诗:“柏生于高陵而色青蒨。言得性而不可仰攀。”[3]2006五臣在注释《今日良宴会》《明月皎夜光》《西北有高楼》及其拟作时,对原诗与陆机拟诗的解题相差不大。《今日良宴会》原诗解为:“此诗贤人宴会,乐和平之时,而志欲仕也。”[3]1863陆机拟作《今日良宴会》解题为:“劝人仕进,以趋欢乐。”[3]2001但这也只是根据诗作表面意义直接注释,诗中“人生无几何。为乐常苦晏。譬彼伺晨鸟,扬声当及旦。曷为恒忧苦,守此贫与贱?”已经表达了人生苦短,当摆脱贫困及时行乐之意。原诗《西北有高楼》解题为:“此诗喻君暗,而贤臣之言不用也。”[3]1864陆机拟作《西北有高楼》解题为:“此明贤才不见用也。”[3]2008拟作中“不怨伫立久,但愿歌者欢。思驾归鸿羽,比翼双飞翰”等诗句以一举千里的“鸿鸟”为喻,述明了作者惟愿冲破束缚、与知己同去的意愿。原诗《明月皎夜光》解题为:“此诗刺友朋贵而易情也,述时而后发其志。”[3]1865陆机拟作《明月皎夜光》解题为:“此喻权臣用事。时气迅速,人情渐坏,在贵忘贱之意。”[3]2010拟作中“畴昔同宴友,翰飞戾高冥。服美改声听,君悦遗旧情”已经写出了五臣注题解中的“人情渐坏,在贵忘贱之意”。所以,在非爱情题材诗中,五臣注的解题也只是直接注明题意,没有深挖“秘旨”。

五臣注中,对原诗的解题偏向于述明“述作之由”,深挖甚至建构诗作中的“秘旨”,引导读者朝着有益于政治与社会教化的方向理解诗作意义。而对拟作诗的解题只是阐明诗作表面所表现出来的意义。

(二)意象注释不同

五臣注释《文选》时,对《古诗十九首》原作和拟作的不同态度不仅表现在解题上,还表现在对诗句的意象上。

1.自然现象

《文选》中的“风”“云”“雨”等自然现象在五臣注中经常被解释为政治现象,但多出现在对原诗的注释中,对拟作的注释却不是如此。如《东城高且长》中“东城高且长,逶迤自相属”,张铣注为:“东,春也,所以养生万物。城,所以居人,比君也。高且长,喻君尊也。相属,德宽远也。”[3]1868张铣将“东城”解释为国君,对“高且长”与“逶迤”的注释则是变具象为抽象,使其成为人世间地位和品德的象征。又如“回风动地起,秋草萋已绿”,吕向注为:“回风,长风也,风为号令也。地,臣位也……秋草既衰,盛草绿,为政化改易疾也。”[3]1868吕向将“风”这种自然现象解释为朝堂之上的“号令”,将“草”的荣枯解释为“政治”的盛衰。再如“四时更变化,岁暮一何速”,李周翰注为:“此亦寄情于政令数移之速也。”[3]1868四时变化的自然现象被注释为政令的变迁。而在这首诗中被解释为有着政治意喻的自然意象和天气状态,在拟作中却并不这样解释。陆机拟作《东城一何高》,“高山何其峻,曾曲郁崔巍。零落弥天坠,蕙叶凭林衰”。吕延济注释为:“峻,高。崔巍,高大貌。”[3]2007吕延济并没有像注释原诗一样,将“高”“崔巍”解释为君主的尊贵。“蕙,香草也。凭,依也。言零落遍天而下,香草皆依林而衰悴”[3]2007。拟作中蕙叶凋零、草木枯衰的自然现象也没有像注释原诗一样将其注为政治变革。

2.动植物

五臣注释《古诗十九首》原诗时,一些地方采用了“善鸟香草以配忠贞,恶禽臭物以比谗佞”[6]2的说法,但在拟诗的注释中则很少采用。如《涉江采芙蓉》原诗中的“涉江采芙蓉,兰泽多芳草”,李周翰注为:“芙蓉,芳草,以为香美比德君子也。”[3]1864把“芙蓉”与“芳草”注释为“有德之君子”。而陆机拟作中,不仅题目中的“芙蓉”直接被解释为“水草,其花美”,而且“上山采琼蕊,穹谷绕芳兰”一句,注为:“琼蕊,玉英也。芳兰,香草也。”[3]1864也是根据表面意思直接注释,并没有像注释原诗一样作政治比附。又如原诗《东城高且长》结尾一联“思为双飞燕,衔泥巢君屋”,刘良注:“燕,驯善之鸟,故人臣自比。愿得亲君。”[3]1868将“燕”这种动物注释为“人臣”。但陆机拟作《东城一何高》最后一联“思为河曲鸟,双游丰水湄”,刘良却注为:“河曲鸟,谓鸳鸯。比鸟常双游。言我思美人同游,如河曲之鸟。”[3]2007可见,同样的动植物在原诗与拟诗的注释中完全不一样。

由上面分析可知,五臣在注释原诗时,对于诗作“秘旨”的深挖、“述作之由”的揭示与政治社会教化有关。陈延嘉认为:“《吕表》赞美五臣注‘载谓激俗,诚惟便人’。‘激俗’之‘俗’,是指那些为参加科举而准备学习《文选》的广大士子。他们有学习《文选》的需要和欲望……吕延祚和五臣就是要激发他们学习的积极性,就是要把那层窗户纸捅破,使士子们‘撤蒙’,豁然开朗。”[7]416参加科举的文人士子通过考试进入统治阶层,那么,他们的思想观念将在很大程度上影响之后国家政策的制定与社会风气的形成。作为启蒙读物,五臣注《文选》要引导文人、士子向有益于政治与社会教化的方向思考,《古诗十九首》原诗的注释便体现了这一点。但是,五臣对于拟作的注释却没有向这个方向靠拢,这不仅体现在《古诗十九首》的拟作中,也体现在《文选》收录的其他拟作中。

二、对其他诗作及其拟诗的不同态度

《文选》“杂拟”类共收录诗歌63首,除去陆机12首、刘铄2首直接点名所拟之作的诗歌,剩下49首拟作中的7首“拟古诗”无法确定其所拟具体对象,暂不做分析。而五臣在注释剩下的42首拟作时,也表现出与注释原诗不一样的态度。

以收录在“杂拟类”的江淹《杂体诗三十首》为例,严羽《沧浪诗话》评价道:“拟古惟江文通最长,拟渊明似渊明,拟康乐似康乐,拟左思似左思,拟郭璞似郭璞。”[8]191然而,得到严羽如此称赞的拟作,似乎并未得到五臣的重视。五臣在注释《杂体诗三十首》时,大部分未深挖“秘旨”、揭示“述作之由”,只是按照字面意思直接进行注释。如对江淹的拟作《古别离》与《阮步兵〈咏怀〉籍》的注释,与对原作的注释差别很大。

《古别离》没有明确写明所拟对象,但是根据诗作内容分析,应是模拟古诗《行行重行行》。《古别离》中“黄云蔽千里,游子何时还”“君在天一涯”“妾身长别离”等诗句与《行行重行行》中“浮云蔽白日,游子不顾反”“各在天一涯”“与君生别离”等诗句颇为相似。但是,五臣注释中明确指出《行行重行行》是一首政治比兴之作——“此诗意为忠臣遭佞人谄谮,见放逐也”[3]1861,却认为江淹《古别离》只是一首男女相思之作。并且,《行行重行行》中“浮云蔽白日,游子不顾返”一句,刘良注为:“白日,喻君也。浮云,谓谗佞之臣也。”[3]1861而《古别离》中的“黄云蔽千里,游子何时还”只注为“黄云,谓尘埃与云相连而黄也。蔽,暗也。何时还,言未还也”[3]2052,并没有如同注释原作一样作政治的生发。“云”这一意象,在《文选》选录的多首原诗中,五臣注都给予政治比兴的含义。如阮籍诗“寒风振山冈,玄云起重阴”,五臣注为“风振云阴,喻晋王专权而冒上”[3]1420;曹丕诗“西北有浮云,亭亭如车盖”,五臣注为“西北浮云,自喻也”[3]1889。

《阮步兵〈咏怀〉籍》是江淹拟阮籍的《咏怀诗》。《文选》中收录阮籍《咏怀诗》共17首。由于阮籍诗歌“归趣难求”的特点,在注释这17首原诗时,五臣给予诗作大量的政治比兴之义,而对江淹的这首拟作却只是按照表面意思注解。如诗第一句“青鸟海上游,鸒斯蒿下飞”,注为:“青鸟,海鸟也。鸒斯,小鸟也。”[3]2066而五臣在注释阮籍原作时,鸟类总是被比拟为更深沉的含义。如“孤鸿号外野,翔鸟鸣北林”,吕向注为:“孤鸿,喻贤臣孤独在外。翔鸟,好回飞,以比权臣在近侧。”[3]1413

对于谢灵运的《拟魏太子邺中集八首》,很多学者认为《邺中集》原诗并不存在,谢灵运的诗不是“模拟”,而是“虚拟”。刘则鸣认为:“《拟邺中》不是一般的拟诗,它不着意于对前人创作范式、艺术特色和艺术风格的模仿与学习。而是着意仿拟前人之境,借前人之境来抒自我之情。”[9]无论原诗集存在与否,谢灵运的拟诗应该有自己想要抒发的情感,这是毫无疑问的。可是,五臣在注释这8首诗时,全部是直接按照诗句表面意思进行注释,没有深挖谢灵运自己在诗作中想要表达的意义。如谢灵运拟王粲诗中“整装辞秦川,秣马赴楚壤”,张铣注为:“谓粲避西京之乱,投荆州也。”[3]2015可见,张铣只是就所模拟对象——王粲的立场、王粲当时所处的环境解释这首诗作,并没有深挖谢灵运想要借诗作表达的内容。

由此可见,五臣在注释《文选》时,“相与三复乃词,周知秘旨,一贯于理,杳测澄怀”的原则在大部分原作的注释上是适用的,并渴望通过这种揭示“述作之由”的方式来实现“刊书启衷,有用广华”的政治及社会教化的目的,但是在对大部分拟作的注释中,五臣却没有秉持这样的注释原则,这与他们对拟作的认识与态度密不可分。

三、《文选》五臣注与初盛唐时期的文学观念

吕延祚等人注释原作时深挖作品“秘旨”以期实行政治与社会教化的做法,与初盛唐时期盛行的“文学需发挥政治教化作用”的观念有着密切的联系。而五臣在努力揭示作者“述作之由”时对“拟作诗”的不重视也与当时许多文学批评者提出的观点不谋而合。

(一)五臣注释原作的态度与《五经正义》

唐初,为了统一政治与思想,唐太宗诏令孔颖达与诸儒共同撰写《五经正义》,以解决“教者烦而多惑,学者劳而少功”[10]196的问题,于是,《五经正义》带上了一定的政治教化色彩。“永徽四年,颁孔颖达《五经正义》于天下,每年明经依此考试。自唐至宋,明经取士,皆遵此本”[10]198。故而,《五经正义》中的观念必定会影响这个时期的文人士子。

《五经正义》的5篇序中都含有“政治教化”的观念。《毛诗正义序》中说:“夫〈诗〉者,论功颂德之歌,止僻防邪之训,虽无为而自发,乃有益于生灵。”[11]3直接指出了诗“论功颂德”“止僻防邪”的作用。《周易正义序》中说:“若用之以顺,则两仪序而百物和;若行之以逆,则六位倾而五行乱。”[12]2将《周易》的作用与天地万物的祥和联系在了一起。《春秋正义序》中说:“国之大事在祀与戎,祀则必尽其敬,戎则不加无罪,盟会协于礼,兴动顺其节,失则贬其恶,得则褒其善。此《春秋》之大旨,为皇王之明鉴也。”[13]3孔颖达认为《春秋》的主旨在于论述国家的得与失,是可供君王借鉴的政治宝典。《礼记正义》中说,“述《曲礼》以节威仪,制《周礼》而经邦国……顺之则宗祏固,社稷宁,君臣序,朝廷正”[14]3,将《礼记》与经邦治国、国家兴亡联系到一起。《尚书正义序》中说:“夫《书》者,人君辞诰之典,右史记言之策。……得知则百度为贞,失之则千里斯缪。”[15]2也是将《尚书》与政治紧密结合在一起。由此可知,《五经正义》将政治教化融入经学,势必会对当时的文学观念产生影响,诗歌自然包括在内。

孔颖达在注疏《毛大序》时,体现出其维护“教化”、巩固“政治”的理论思想。比如,在注疏“故风发乎情,止乎礼义”一句时,“正义曰:作诗止于礼义,则应言皆合礼。而变风所陈,多说奸淫之状者,男淫女奔,伤化败俗,诗人所陈者,皆乱状淫形,时政之疾病也,所言者,皆忠规切谏,救世之针药也”[11]15。孔颖达认为诗作应该合乎礼仪,并认为男女爱情、相思之情实在伤风败俗,不应该被写进诗中,不然就是“时政之疾病”,而诗中的“忠谏规劝”是“救世之药”。孔颖达将诗歌与政治直接连接起来,这与五臣注释原诗时着意规避爱情的态度如出一辙。又如《采葛》:“彼采葛兮,一日不见,如三月兮!”从字面意思看,这应是一首写男女爱情的诗作,而《毛诗正义》注释为:“彼采葛草以为纟希绤兮,以兴臣有使出而为小事兮。其事虽小,犹惧于谗,一日不得见君,由三月不见君兮,日久情疏,为惧益盛,故以多时况少时也。”[11]266将男女的缠绵爱情演化为君臣之间的亲疏关系,这是在有意规避爱情,以向教化君主、士子及百姓的方向发展。

《五经正义》充分继承了汉代经学的“诗教”之说。初盛唐时期的文学理论、文学批评中也有大量类似的观点。如王勃、骆宾王、刘知几等人提到“文学与政治”的关系。王勃多次提出文章要发挥教化作用,其在《上吏部裴侍郎启》中说:“故魏文用之而中国衰,宋武贵之而江东乱。”[16]301王勃论述了文章与政局的紧密联系。杨炯在《王子安集序》中说,“谈文者以篇章为首,而不问之以经纶。而奔竞相因,遂成浮俗”[16]74,批判前代文学弊端对社会的影响。骆宾王在《和学士闺情诗启》中说:“宏兹雅奏,抑彼淫哇。澄五际之源,救四始之弊。固可以用之邦国,厚此人伦。”[17]223将文学与社会教化、国家兴衰相提并论。即便狂放如李白,也会吟出“大雅久不作,吾衰竟谁陈”[18]91的诗句。可见,“文学需有益于社会政治”的观念在当时是很盛行的。因此,五臣在注释《文选》时势必会受到这些观念的影响,所以,在注释原作时大量使用“政治比兴”以发挥文学的教化作用。

(二)五臣注释拟作的态度与对模拟的批评

五臣在注释拟作时,为何不采取与原作同样的注释态度,而是对大部分的拟作直接解释,这应该与当时的文学观念——反对模拟有关。

卢照邻在《乐府杂诗序》中说:“言古兴者多以西汉为宗,议今文者或用东朝为美。《落梅》《芳树》,共体千篇,《陇水》《巫山》,殊名一意。……辛苦逐影,更似悲狂;罕见凿空,未曾先觉。潘颜陆谢,蹈迷津而不归;任沈江刘,来乱辙而弥远。”[19]62这是批评晋宋以来,许多文人都模拟汉魏乐府,造成了“共体千篇”“殊名一意”的现象。这些模拟之作、模拟之人见识寡陋,追随前人,不知开拓创新,只是一味模拟前人,或拟旧题,或拟古意,误入迷津,越走越远。卢照邻排斥一味仿效前人的做法,希望后人能够另辟蹊径。

皎然在《诗议》中说:“顷作古诗者,不达其旨,傚得庸音,竞壮其词,俾令虚大。或有所至,已在古人之后,意熟语旧,但见诗皮,淡而无味。”[20]374这是说效仿古人的诗作一般达不到原诗的主旨,即便是有所至,也已排在古人之后了。皎然又说:“凡诗者,虽以敌古为上,不以写古为能。立意于众人之先,放词于群才之表,独创虽取,使耳目不接,终患倚傍之手,或引全章,或插一句,以古人相粘二字三字为力,厕丽玉于瓦石,殖芳芷于败兰,纵善,亦他人之眉目,非己之功也,况不善乎?”[20]375可见,皎然论诗主张创新,反对模拟古人、依傍古人,认为即便是有一个好的立意,若模拟引用了古人之作便如同鱼目混珠,不伦不类,无论诗作得好与不好都不可取。皎然在《复古通变体》一文中又提出写作诗文必须要知晓复变之道,如果只是复古、拟古则就会走入“相似之格”,落入下等。“复”的东西太多,则诗作便是病入膏肓,无药可治了。如果不知创新,不知提高自己的写作水平,一味复古,反倒伤己之力。可见,皎然不赞成模拟复古,希望有所创新,有所改变。

李白在《古风·第三十五》中写到,“丑女来效颦,还家惊四邻。寿陵失本步,笑煞邯郸人”[18]156,也是强调诗歌应自然而然,不该一味模拟。刘知几的《史通》虽是一部论史之作,但也反映了不少的文学问题,对于模拟之弊也有陈述。刘知几在《叙事》中说:“洎乎中代,其体稍殊,或拟人必以其伦,或述事多比于古……而史臣撰录,亦同彼文章,假托古词,翻易今语。”[21]153这是在批评自汉代以来文章多用古典,以至于史书都无法避免这种恶习。刘知几又说,“持彼往事,用于今说”,“斯则虚引古事,妄足庸音,苟矜其学,必辨而非当者矣”,“直以事不类古,改从雅言,欲令学者何以考时俗之不同,察古今之有异?”[21]153这些都表明了刘知几对于盲目拟古的反对,他希望一个时代的作品应该有一个时代的特色,拟古使后世无法考证古今异同,实在不应该盲目拟古。刘知几在《模拟》中论述了模拟了的两种途径:“一曰貌同而心异,二曰貌异而心同。”[21]202并举例批评了一些模拟问题,“当春秋之时,列国甚多,每书他邦,皆显其号。至于鲁国,直云我而已。如金行握纪,海内大同,君靡客主之殊,臣无彼此之异。而干宝撰《晋纪》,至天子之葬,必云‘葬我某皇帝’。且无二君,何我之有?以此而拟《春秋》,有所谓貌同而心异也”[21]202。可见,刘知几不看重盲目模拟之作。《史通》虽为论史学之作,但对文学观念的一些论述,折射出时人不看重拟作的现象。

由上可知,其时文坛上有许多人是反对模拟的,他们希望新变而反对一味复古。钟嵘在《诗品》中说:“陆机所拟十二首。文温以丽,意悲而远。惊心动魄,可谓几乎一字千金!其外,‘去者日以疏’四十五首,虽多哀怨,颇为总杂。”[2]75钟嵘所在的齐梁年间,对陆机拟作评价还是很高的。而初盛唐时期的这种反对模拟的文学观念体现了这一时期文学观念的发展变化——对拟古行为从肯定到否定。在这种观念影响下,五臣注释《文选》时势必会对模拟之作不重视,这就造成了对注释原作与注释拟作时不同的态度。

四、结 语

五臣在注释《古诗十九首》时,对于原诗与拟作采取了不同的态度,对大部分的原诗采用“政治比兴”的注释方法,而对拟作却是根据诗的表面意义直接进行注释。不仅对于《古诗十九首》如此,五臣对《文选》的原作与拟作的注释也有很大不同。吕延祚等人希望《文选》注释发挥“有用广华”的作用,即培养思想统一的政治精英,教化平民百姓以便形成良好的、有利于政治统治的社会风气。五臣注中采用大量“政治教化”的方式注释《文选》与当时“重视诗教”的文学观念息息相关,这与唐初孔颖达等人注疏《五经正义》的目的一致。而五臣对大部分拟作的直接注释表明了他们对于拟作的态度——拟作无足轻重。这种态度与初盛唐时期的卢照龄、刘知几、皎然、李白等人的看法是一致的。这说明不重视“拟作”是当时普遍的文学观念。所以,五臣注释《文选》时对于原作和拟作不同的注释态度与当时的文学观念密不可分。