踝关节外侧韧带的形态学分型及临床意义

2021-04-19周云烽徐达政陈仲姚伙生张琮达李卫平沈慧勇宋斌

周云烽,徐达政,陈仲,姚伙生,张琮达,李卫平,沈慧勇,3,宋斌

1.中山大学孙逸仙纪念医院骨科,广州 510120;2.中山大学中山医学院解剖学实验室,广州 510080 3.中山大学附属第八医院骨科,深圳 518033

踝关节外侧韧带主要包括距腓前韧带(anterior talofibular ligament,ATFL)、和跟腓韧带(calcaneofibular ligament,CFL)、外侧距跟韧带(lateral talocalcaneal ligament,LTCL)和距腓后韧带(posterior talofibular ligament,PTFL)。ATFL 从腓骨远端前下缘向距骨体外侧延伸,CFL 从腓骨前下缘向后下止于跟骨外侧结节,PTFL 起自腓骨后缘的外踝窝,向后内侧止于距骨外侧结节,LTCL 则从外侧连接距骨和跟骨,两端止点分别位于ATFL 距骨止点下方和CFL 跟骨止点前方[1]。ATFL 是外侧韧带中最易损伤的结构,发生在超过73%的外侧韧带损伤病人中;单独的CFL损伤较少见,约有20%的病例同时发生ATFL 和CFL损伤;PTFL 损伤较少见,总发生率小于10%,且多见于踝关节脱位时[2]。当外侧支持结构受损后,部分病例会出现迁延不愈而发生慢性踝关节不稳,继而踝关节功能进一步受损而使踝关节骨性关节炎发生的概率增加、程度加重[3]。掌握正常解剖结构是指导临床诊断和治疗的前提,近年来很多解剖学研究已证实ATFL 分束、LTCL 形态以及ATFL 和CFL 止点位置均存在一定差异[4-6]。但以国人踝关节标本的解剖学报道相对较少,考虑到人种、观察方法、样本量等可能对研究结果造成一定影响,对国人踝关节的解剖研究可能有助于更全面地掌握踝关节外侧韧带的生理结构、更好地指导骨科医生认识、诊断及治疗外侧韧带损伤[7~9]。我们在解剖过程中,发现各韧带及止点形态上也存在着一定差异,遂将其予以总结报道。鉴于PTFL 位置较深,临床上损伤病例少见,本研究重点对ATFL、ATFL 和CFL 止点以及LTCL 的形态进行观察并描述其分型特征,期望通过此研究丰富对外踝稳定结构及其相互关系的认识,更全面地了解国人踝关节外侧稳定装置的解剖特征,以利于临床评估外踝韧带损伤程度,指导诊断和治疗。

1 材料与方法

1.1 实验标本

经10%福尔马林溶液防腐保存的尸体共28 具(43 踝),其中左踝19 例、右踝24 例;男性踝关节标本34 例,女性踝关节标本9 例;年龄未知。所有研究标本形态完好,无明显畸形及其他病理破坏;所有标本由中山大学中山医学院解剖实验室提供。

1.2 解剖工具

常规解剖器械(手术刀、组织剪、止血钳、组织钳、齿镊、平镊),数码相机(PowerShot SX700 HS,日本佳能),刻度尺、标记工具等。

1.3 方法

将尸体固定于斜侧卧位,使待解剖的踝关节位于上方并使踝关节前外侧暴露于视野中央,在小腿内下方垫以原木使踝关节悬空以便于解剖操作。逐层切除外踝周围足够范围的皮肤、皮下组织、肌腱等组织,小心显露直至关节囊,切开关节囊并分离显露踝关节外侧韧带。小心清理韧带表面及周围滑膜及薄层纤维组织等,完整暴露出ATFL、CFL,和LTCL(若存在时)以及各韧带附着于骨的起止点。

1.4 观察指标

对所有经解剖显露的踝关节留取照片。观察并记录ATFL 的纤维分束,重点观察分析ATFL、CFL 在腓骨附着部位上的形态、纤维分布特点及相互关系。根据ATFL 组成的纤维分束数目对ATFL 进行分型;根据ATFL 和CFL 在腓骨止点的表层-深层和上-下的位置关系,对其止点形式进行分型。若LTCL 存在时,观察其走行及与邻近ATFL、CFL 的关系,对LTCL的有无和形态进行分型。

对同一踝关节标本的评估由两名观察者单独完成,当结果存有异议时,则由两人复评讨论决定。

2 结果

2.1 ATFL 分型

对ATFL 的分型主要依据踝关节上ATFL 的纤维分束数目,即当ATFL 是单束时,将其归为Ⅰ型;ATFL存在有两条纤维束时,将其定义为Ⅱ型;若发现由3条纤维束组成ATFL,则定义为Ⅲ型。最终发现,Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型ATFL 分别有12 例、28 例、3 例,分别占全部解剖踝关节标本数的27.9%、65.1%和7%。

2.2 ATFL 和CFL 在腓骨上止点分型

所有标本均解剖出ATFL 和CFL。ATFL 存在分束(如上述),CFL 为单束,二者均起源于腓骨远端前缘。ATFL 向前内侧走行,止于距骨体部外侧;CFL 在腓骨上的起点相对靠下,韧带纤维向后下方止于跟骨。根据二者在腓骨上的纤维排布,分型如下:

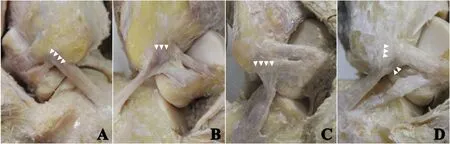

2.2.1 按表层—深层位置关系 如图1 所示,在43 例踝关节中:浅表型共8 例,占18.6%;平行型共19 例,占44.2%;深层型共9 例,占20.9%;混合型共7 例,占16.3%。其中,在Ⅰ型ATFL 中共有3 例(25%)浅表型、7 例(58.3%)平行型和2 例(16.7%)深层型;在28例Ⅱ型ATFL 踝关节中,共有5 例(17.9%)浅表型、11例(39.3%)平行型、6 例(21.4%)深层型和6 例(21.4%)混合型;Ⅰ型ATFL 中,深层型、平行型和混合型各有1 例,分别占33.3%。

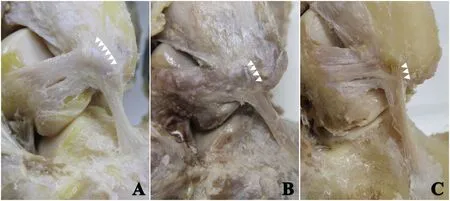

2.2.2 按止点上—下位置关系 当CFL 在腓骨上止点的最上缘与ATFL 最上缘基本平齐时,定义为完全型;如果CFL 附着部位的最上部纤维位于ATFL 止点的上缘以下,但超过ATFL 在腓骨上足印区中点时,定义为上部型;若CFL 纤维最上端在ATFL 足印区中点以下,则称为下部型(图2)。在总体踝关节标本中,4 例踝关节呈完全型(9.3%),其中有3 例在Ⅰ型ATFL 踝关节,余下1 例在Ⅱ型踝关节中;共有15 例(34.9%)止点呈上部型,其中5 例在Ⅰ型、9 例在Ⅱ型、1 例在Ⅲ型ATFL 踝关节中;下部型止点共有24 例,占全部标本的55.8%,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型踝关节中分别有4、18、2 例。

图1 ATFL-CFL 止点的浅-深层分型A:浅表型,即CFL 纤维被覆于止点的表层B:平行型,即CFL 纤维与ATFL 纤维平行走行,无明显分层关系C:深层型,即CFL 止点位置被ATFL 纤维被覆D:混合型,即同时出现2 种或以上的纤维止点类型Fig.1 Classification by surface-deep position of the insertions of ATFL-CFLA: surface type,the CFL fiber was covered on the surface of the insertion; B: parallel type,CFL fiber and ATFL fiber inserted in parallel without obvious hierarchical relationship; C:deep type,the CFL insertion was covered with ATFL fibers; D:mixed type,two or more types appeared simultaneously

图2 ATFL-CFL 止点的上-下部分型 A:完全型B:上部型C:下部型Fig.2 Classification by superior-inferior attachment of the insertions of ATFL-CFLA:total type; B:superior type; C:inferior type

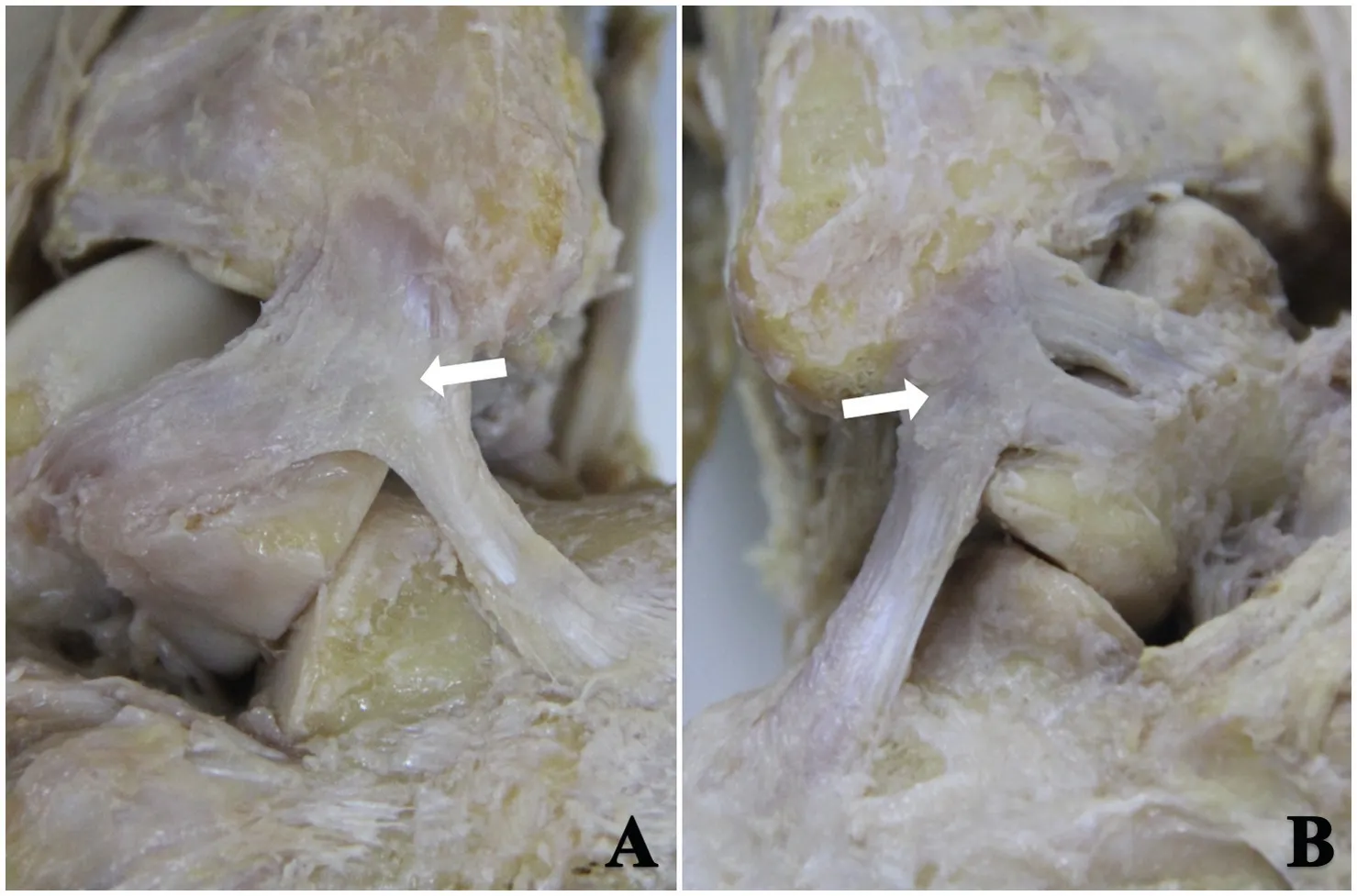

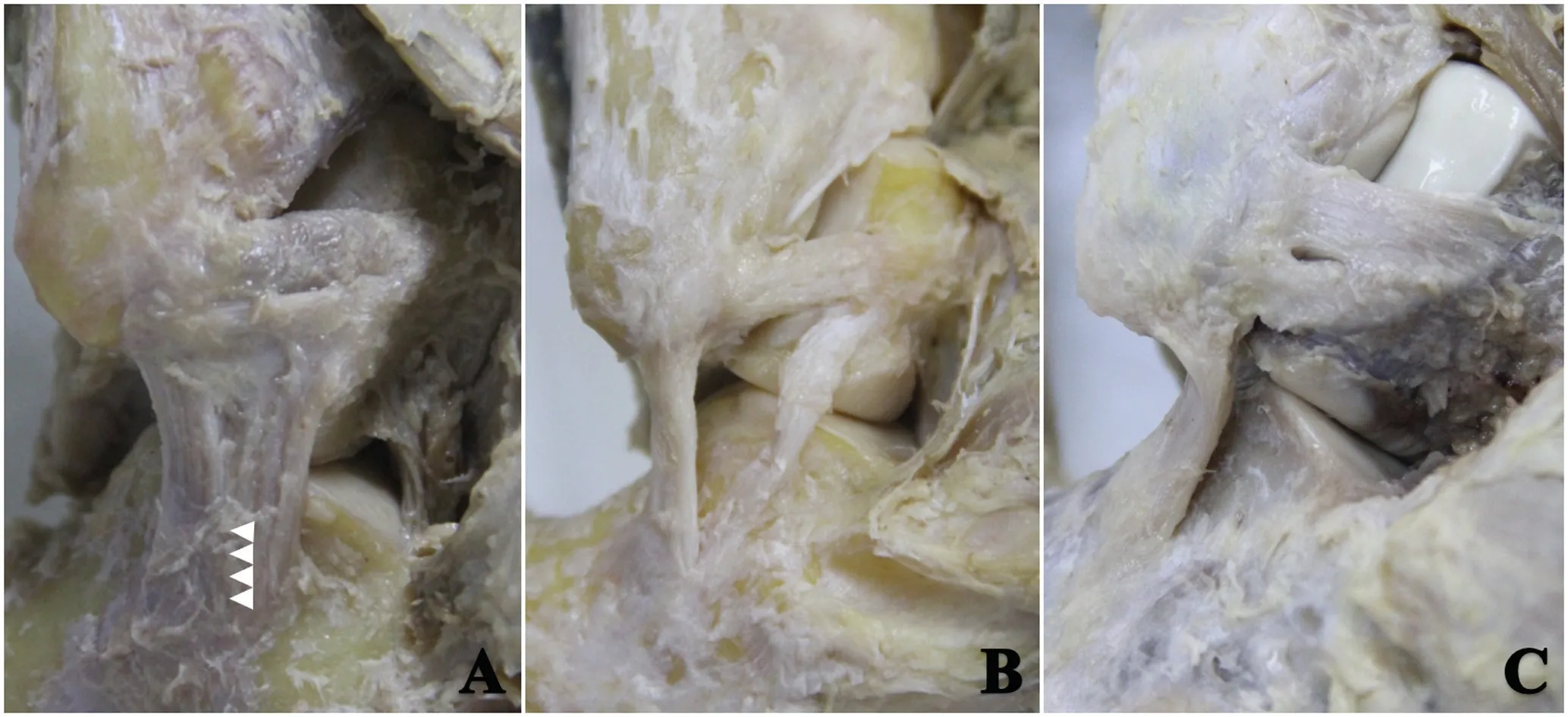

2.2.3 复合体结构 通过解剖发现,部分标本的ATFL 和CFL 在腓骨上以共同的韧带纤维止于腓骨,两韧带在接近腓骨处出现纤维融合,我们称其为复合体结构(图3)。在Ⅰ型踝关节中,两韧带呈一束从腓骨发出,然后分别向距骨和跟骨走行。在25%(3/12)的Ⅰ型踝关节中发现此结构。Ⅱ型ATFL 的踝关节中,ATFL 下束和CFL 表现出复合体结构,而上束在腓骨上的止点独立。该结构存在于4 例Ⅱ型踝关节中,占14.3%。Ⅲ型踝关节中未发现此复合体结构。

2.3 LTCL 分型

LTCL 连接于距骨和跟骨之间,距骨起点位于ATFL 距骨止点下方,止点位于CFL 跟骨止点前方。根据是否存在LTCL 及其与CFL 纤维的联系将其分为(图4):(1)A 型:LTCL 存在,且其近跟骨止点处与CFL 存在纤维联系;(2)B 型:LTCL 存在但独立走行,与ATFL 和CFL 无明显纤维联系;(3)C 型:无明显LTCL 结构。踝关节标本中共有20 例(46.5%)存在LTCL:其中A 型11 例,占25.6%;B 型9 例,占20.9%。Ⅰ型踝关节中共有A 型4 例、B 型3 例、C 型5 例;Ⅱ型踝关节各有6 例、6 例、16 例;Ⅲ型中有1 例A 型LTCL者,余下2 例LTCL 缺如。

3 讨论

3.1 ATFL 的形态学特点及临床意义

研究证实ATFL 存在一定程度变异,就其分支数目而言,大都在一束至三束之间,且越来越多的研究证实双束是ATFL 的主要形式[5,6,10,11]。本研究中双束占65.1%,与之前解剖国人踝关节标本的研究结果相似[7~9]。同时,本研究在国人标本中首次发现了三束ATFL 的存在,共有3 例,约占7%。这与国外的研究结果较为接近[5]。既往研究证实,踝关节处于不同体位时,不同分束的紧张度不同:足跖屈时下束松弛而上束绷紧,足背屈位时相反[1]。考虑到ATFL 损伤多发生在踝关节跖屈内翻位,此时上束可能遭受更大的张力而更容易受损。因此在临床诊断和治疗中需考虑到这一特性,有针对性地对ATFL 上束或上部纤维进行干预,以提高诊断和治疗效果。

图3 ATFL-CFL 的复合体结构 A:单束ATFL(Ⅰ型) B:双束ATFL(Ⅱ型)Fig.3 Complex structure of ATFL-CFLA:single-bundle ATFL(type Ⅰ); B:double-bundle ATFL(type Ⅱ)

图4 LTCL 分型 A:A 型B:B 型C:C 型Fig.4 Classification of LTCL A:type A; B:Type B;C:Type C

3.2 ATFL 和CFL 止点的纤维分布特点及临床意义

踝关节扭伤时,约有20%的病例会同时遭受ATFL 和CFL 损伤[2]。通过解剖发现,两束韧带在腓骨上的附着点形态表现出较大变异性。从纤维走行的层次来看,以平行型附着最常见,即ATFL 和CFL的纤维平行走行并止于腓骨远端。日本研究者Edama发现浅表型居多,约占总踝关节标本的一半[10]。由于在踝关节发生扭伤时,ATFL 在腓骨端受到直向的牵拉力,其与CFL 韧带交互方式可能会影响在CFL 上的应力传导。理论上两韧带纤维平行分布时,彼此的影响最小;而在混合型中,深浅交互的纤维可能会使ATFL 遭受的应力被传至CFL,所以加重了CFL 损伤的可能。同样,当CFL 在腓骨上的纤维止点高于ATFL 足印区时,意味着CFL 附着面积相对更大,理论上可以提供足够大的抗牵拉力;而当其附着部位过低时,其有限的附着面积可能会增大在扭伤时发生CFL损伤的可能性。本研究中,我们发现超过50%的止点呈下部型,且在双束和三束ATFL 中更多,这可能是由于ATFL 双束或三束的在腓骨上的止点足印区更大[10],使得CFL 的止点位置相对偏低的缘故。同时,部分标本中还存在复合体结构。由于在此种结构中,ATFL 和CFL 以共同止点起于腓骨,因此发生二韧带同时损伤的可能性更大。但在Ⅱ型ATFL 中,仅ATFL下束与CFL 存在关联,这一结果与Vega 等的发现类似[11]。本研究发现了ATFL 和CFL 在腓骨止点的形态存在多样性和变异性,但其具体的相互关系并不明确。在相同扭伤作用力下,ATFL、CFL 损伤的可能性和严重程度与两韧带的止点形态的关系尚需进一步研究,生物力学研究可能为揭示此问题提供有价值的线索。

3.3 LTCL 的解剖学特点及临床意义

对LTCL 的研究相对较少,既往研究[4]表明该韧带可限制距下关节的过度旋后运动,与距下关节的稳定性有关,同时兼有限制内收和外展的作用。Trouilloud 等[12]报道该韧带存在于58%的踝关节中,其中A 型占35%、B 型占23%;白露等[8]在26 例国人踝关节标本中发现53.8%的标本存在此韧带,其中A 型19.2%、B 型34.6%;Edama[4]对100 具下肢标本解剖发现,A 型LTCL 占18%,B 型LTCL 占24%,余下58%无LTCL。这与本研究中46.5%(A 型25.6%、B 型20.9%)的LTCL 存在率基本一致。同ATFL 一样,LTCL 与CFL 在止点处的纤维连接可能易于发生应力传导,扭伤时由于发生应力卸载可能更利于保护韧带组织。有研究者采用LTCL 作为替代物进行CFL 重建以恢复踝关节稳定性,短期随访疗效满意,为治疗陈旧性外侧踝关节不稳提供了新的思路[13]。近来,有医生报道了一种同时重建ATFL、CFL、LTCL 的方法,拟将LTCL 作为手术治疗外踝不稳的常规操作,但其疗效尚不明确[14]。结合当前研究,LTCL 出现的概率为42%~58%[4,12],在临床上无论是将LTCL 作为CFL 替代物或是作为修复外踝不稳的增强韧带都缺乏解剖学依据。对其解剖和功能的深入探究,提高在活体上的识别该韧带的准确性,可能利于更精准地指导临床对LTCL 的处理。

综上所述,本研究通过对国人踝关节标本的解剖观察,发现主要外侧韧带结构在形态上存在一定变异性。了解国人踝关节中各韧带及其止点结构的形态学分型,可更全面地认识外踝稳定装置的解剖结构,有助于此类损伤的临床诊断和治疗。同时,本研究为更深入地探讨各韧带的功能提供了解剖学依据。