蚯蚓粪施用量对黄土区典型土壤团聚体及其有机碳分布的影响

2021-04-15李彦霈邵明安

李彦霈,邵明安,王 娇

(1. 中国科学院水利部水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,杨凌712100; 2. 中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与模拟重点实验室,北京100101; 3. 中国科学院大学,北京100049;4. 中国科学院第四纪科学与全球变化卓越创新中心,西安710061)

0 引 言

在半干旱地区,土壤质量退化是影响农业生产的重要因素之一,土壤肥力、土壤结构和水土流失等均会对土壤质量产生影响[1-2]。土壤团聚体是土壤的基本构成单位,不同粒级团聚体的数量分布和稳定程度会对土壤养分物质的循环和微生物活动产生显著的影响[3-4]。土壤有机碳是促进土壤团聚体形成的良好胶结物质且对农作物生长有显著促进作用,可有效提高农作物产量及质量[5]。因此促进团聚体形成,提升土壤有机碳含量对提高土壤质量,改善生态环境有着积极意义。在土壤中施用生物有机肥料代替化肥,以此来改善土壤结构,提高土壤有机质含量[6-7],是目前农业生产过程中采用的较为普遍的措施之一,可有效确保资源合理化利用,减少化学物质投入,对环境保护有着重要意义。

近年来随着蚯蚓的工业化饲养,作为其副产品的蚯蚓粪产量也得到了大幅度的提升。蚯蚓粪是蚯蚓的排泄产物,其比表面积大,颜色较深,呈均一、多孔结构[8]。由于蚯蚓体内的消化作用,较其他有机肥料而言,蚯蚓粪在理化性状、生化特征和营养成分方面更具有优势,且其产量大,价格低廉,因而作为生物有机肥得到了广泛的应用[9]。目前,有研究表明施用蚯蚓粪会对土壤理化性质产生影响,例如改善土壤结构,提高土壤保温透水性能[10]。但由于蚯蚓种类、所取食的有机物以及蚯蚓消化程度不同,蚯蚓粪的理化性质有所差异[11],对土壤理化性质产生的影响不同。

已有研究表明,蚯蚓粪中含有丰富的腐殖质,有利于促进土壤团粒结构的形成[8]。孙喜军等[12]指出连作土壤施用适量蚯蚓粪可有效增加土壤微团聚体数量和有机质含量;Li等[13]通过室内培养试验证明了施用蚯蚓粪对微团聚体结合碳稳定性的改善作用大于大团聚体结合碳,但并未阐明蚯蚓粪施用量对土壤团聚体和有机碳的影响。因此,本文以中国黄土高原地区常见的3种土壤为研究对象,通过室内土柱培养试验,分析了不同蚯蚓粪施用量处理条件下土壤团聚体及其有机碳分布特征,为利用蚯蚓粪改良土壤结构和合理培肥制度的建立提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

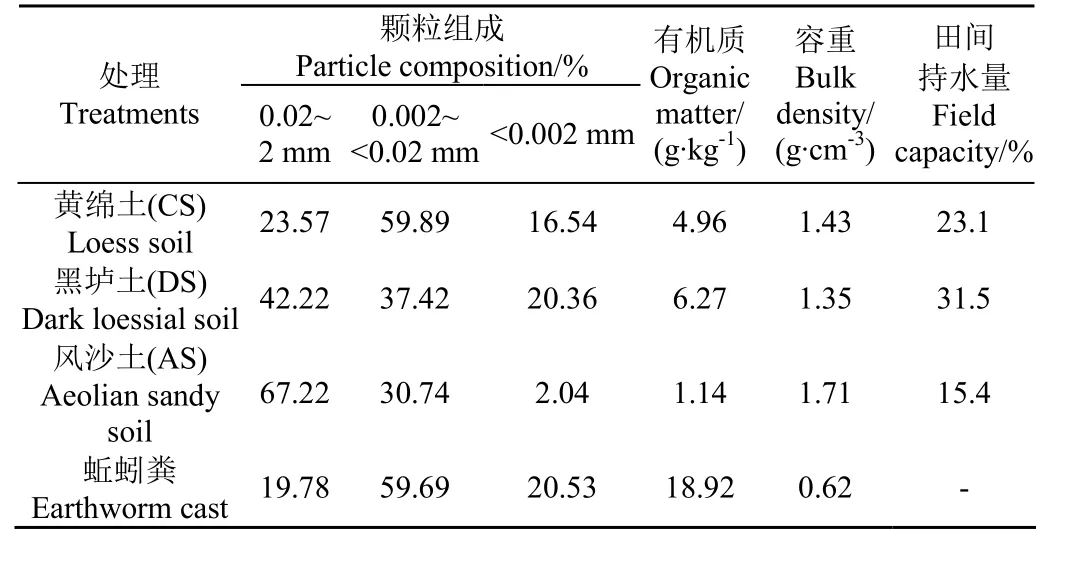

本研究以黄土高原不同气候区的3种典型土壤(黄绵土、黑垆土、风沙土)为研究对象,分别采自安塞(109°19′E,36°51′N)、长武(107°78′E,35°21′N)和神木(110°52′E,38°83′N)农田,耕作制度均为春玉米连作。2018年10月玉米收割后采集0~20 cm的土壤样品,清除根系等杂质后自然风干,过2 mm筛备用;同时利用100 m3环刀采集未扰动土壤样品测定容重和田间持水量。供试土壤及蚯蚓粪基础理化性质如表1所示。

表1 供试土壤及蚯蚓粪基础理化性质Table 1 Basic physicochemical characteristics of soils and earthworm casts used in this study

供试蚯蚓粪为赤子爱胜蚓(Eisenia foetida)所产,蚯蚓购于杨凌绿方生态公司。赤子爱胜蚓为黄土高原地区常见的表栖类蚯蚓,该物种在成虫期的平均长度约为11 cm,直径约为0.5 cm。蚯蚓粪具体收集方法如下:将3 kg粉碎的树叶,1 kg苹果渣,5 kg玉米秸秆混合放入圆形培养箱中(直径50 cm×高度30 cm),发酵20 d直到混合物颜色变黑,降温后接种蚯蚓。试验共计5个蚯蚓培养箱,每个培养箱接种40条成年蚯蚓。将装有蚯蚓的培养箱放置在25 ℃的温度下,保持培养箱中湿度保持在50%~65%。每隔7 d从培养基质表面采集蚯蚓粪,自2019年1月25日起持续采集3个月,并根据收集日期进行标记。将该期间收集的蚯蚓粪混合均匀后用于测试分析和培养试验,以减少试验误差。

1.2 试验方法

为更好地控制试验条件,本研究采用室内土柱培养法进行。试验于2019年在中国科学院水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室内进行。试验共设置12个处理,包括3种土壤类型:黄绵土(CS)、黑垆土(DS)和风沙土(AS);4种蚯蚓粪施用量:0、1%、3%和5%(蚯蚓粪质量占其与土壤质量之和的比),蚯蚓粪施用量为0的处理作为对照(CK),每个处理设置3个重复。农业生产中常用有机肥用量为5~35 g/kg,其中有机质质量分数为25%~35%,蚯蚓粪施用量根据有机肥中有机质含量确定。采用土柱填装的方法使其接近田间条件下土壤容重。根据试验处理将土壤样品和蚯蚓粪混合均匀,按照田间测定容重装入直径为25 cm,高度为25 cm的PVC管中,管底密封防止补给水分渗漏,共36个土柱。填装完毕后置于室内进行培养,室温为(22±3)℃,培养时间为5月15日-9月15日共计4个月。添加水分使各处理的土壤含水率为田间持水量的75%,根据测定结果确定CS、DS和AS的初始土壤含水率为17.3%、23.6%和11.5%。培养期间每3 d称取土柱质量,计算水分损耗量并进行水分补充,以保持土壤水分达到初始水平。培养结束后,采用破坏性取样的方法采集土壤样品,将采集后的土壤样品自然风干,并在风干过程中沿自然结构面轻轻地用手掰成直径约为1 cm左右的小土块,避免受到机械压力。

1.3 指标测定和计算

采用干筛法对采集的风干土壤样品的团聚体粒级分级进行测定,即依次使用0.25、0.5、1、2和5 mm套筛将土壤样品进行分离。土壤水稳性团聚体分级采用Yoder湿筛法[14]测定。另取土壤样品经过去除有机质,脱钙和去除氯离子后,采用激光粒度仪(Mastersizer 2000)测定其土壤颗粒组成。土壤有机碳测定方法参照文献[15]。土壤易氧化碳采用333 mmol/L高锰酸钾氧化法测定。

土壤团聚体的稳定性采用平均重量直径(Mean Weight Diameter, MWD, mm)、几何平均直径(Geometric mean diameter, GMD, mm)以及粒径大于0.25 mm团聚体含量(R0.25, %)来描述,计算公式如下[16]:

各粒级团聚体结合碳对土壤有机碳的贡献率(CR,%)计算公式如下:

式中ai为各粒级团聚体有机碳含量,g/kg;bi为不同粒级土壤团聚体含量,%;c为土壤有机碳含量,g/kg。

为了进一步分析蚯蚓粪对土壤团聚体稳定性的影响,试验测定了土壤团聚体的分形维数。土壤的分形维数(D)计算公式如下[17]:

式中Mr<xi为粒径的团聚体的含量,%;xmax为团聚体的最大粒径,mm。

1.4 数据处理

采用双因素方差分析检验蚯蚓粪施用量和土壤类型对土壤团聚体粒级分布和稳定性以及团聚体结合碳数量和稳定性的影响。不同处理之间的多重比较采用Duncan新复极差法(α=0.05),所有统计分析均使用SPSS 20.0软件进行,利用Origin 8.5完成制图。

2 结果与分析

2.1 施用蚯蚓粪对土壤团聚体组成的影响

图1为不同蚯蚓粪施用量处理的团聚体粒级分布。与CK(不施蚯蚓粪)相比,施用蚯蚓粪使3种土壤中粒径>0.50~1.0 mm的土壤团聚体含量均显著增加(P<0.05);3%和5%用量可使>1.0~2.0 mm团聚体增多,但使粒径≤0.25 mm团聚体含量降低,CS、DS和AS中该粒级团聚体含量较CK分别减少了15.6%~24.7%、13.0%~21.3%和25.9%~34.0%。1%蚯蚓粪用量下CS和DS中≤0.25 mm团聚体含量也发生了显著降低,比CK减少了9.2%和7.0%。对于>0.25~0.50 mm团聚体,CS和DS中3%和5%用量蚯蚓粪处理的该粒径团聚体含量低于CK,而AS中这2个处理则高于CK,1%用量下DS中该级团聚体无显著变化。CS中施用蚯蚓粪后>2.0~5.0 mm团聚体显著减小,1%用量蚯蚓粪对DS和AS中该级团聚体无显著影响,但3%和5%用量下该级团聚体分别呈现增加和减少的趋势。施用蚯蚓粪使CS处理中>5.0 mm团聚体的含量增加,但使DS和AS中该粒级团聚体含量减少,3%和5%用量效果不存在显著差异(P<0.05)。结合土壤团聚体总量发现:1%用量对3种土壤团聚体总量无显著影响,当用量达3%时,土壤团聚体总量才会显著增加。

2.2 施用蚯蚓粪对土壤水稳性团聚体的影响

3种土壤各蚯蚓粪施用量处理下的各级水稳性团聚体含量如图2所示。在本研究中,1%用量蚯蚓粪即可显著提升CS和AS水稳性团聚体总量,而当用量达到3%后DS的水稳性团聚体总量才显著增加。从不同粒径团聚体来看,施用3%用量蚯蚓粪后CS各级水稳性团聚体含量较CK均有显著提高(P<0.05),但1%用量处理与CK间未表现出显著差异,而用量增加到5%后≤0.25、>0.25~0.50和>0.50~1.0 mm水稳性团聚体质量分数并未显著提高。施用蚯蚓粪对DS中除>0.25~0.50 mm外各级水稳性团聚体含量的增加具有积极作用,3%和5%用量可使>0.25~0.50 mm水稳性团聚体含量显著增加,较CK分别增加了16.7%和28.4%,5%用量处理的>0.25~0.50和>5.0 mm水稳性团聚体显著多于3%用量处理,在其他粒级未表现出显著差异。在3种施用量中,3%和5%用量处理下AS的水稳性团聚体含量较CK均增加但5%增加最多,其中>0.50~1.0 mm粒级增长幅度最高,比CK增加了9.2%。

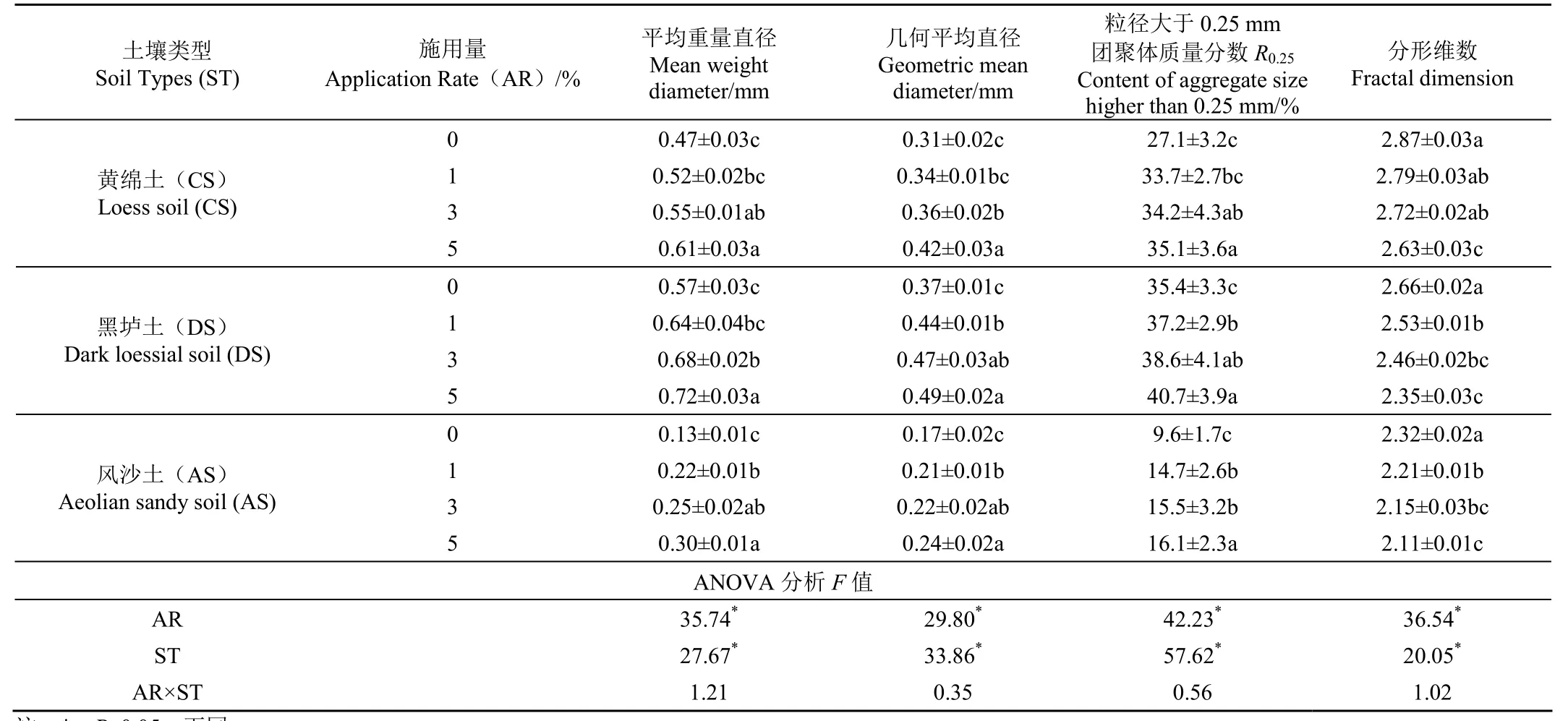

如表2所示,土壤类型和施用量对MWD、GMD、R0.25和D有显著影响(P<0.05),但二者交互作用对团聚体稳定性指标无显著影响(P>0.05)。在3种土壤中,施用3%和5%用量蚯蚓粪后MWD、GMD和R0.25值均显著增大(P<0.05),1%用量处理对AS团聚体稳定性指标有显著影响。3%施用量处理下MWD,GMD和R0.25值在CS中分别比CK高17.0%,16.1%和26.2%;DS中该数值为19.3%、27.0%和9.0%;AS中该数值为92.3%、29.4%和61.5%,施用量增加至5%后,3个指标并未都继续增大。DS和AS土壤团聚体D值在施用蚯蚓粪后显著减小(P<0.05),CS中只有当施用量达到5%时D值才发生显著变化,但DS和AS中3%和5%用量处理间均不存在显著差异。结果表明施用1%蚯蚓粪即可显著提高风沙土团聚体稳定性,而用量达到3%时施用蚯蚓粪才对黄绵土和黑垆土团聚体稳定性的增加具有显著作用。

表2 蚯蚓粪施用量及土壤类型对土壤团聚体稳定性指标的影响Table 2 Soil aggregate stability index affected by and soil types application rates of earthworm casts

2.3 蚯蚓粪对土壤有机碳及团聚体结合碳的影响

各处理土壤总有机碳含量见图3。与初始有机碳含量(表1)相比,CK处理的有机碳含量下降了3.8%~6.1%,而施用蚯蚓粪则使土壤有机碳含量显著提高了17.9%~66.9%(P<0.05,图3)。不同蚯蚓粪施用量处理之间也存在显著差异(P<0.05),蚯蚓粪施用量最高时(5%),CS、DS和AS的有机碳含量与CK相比分别提高了29.5%、32.7%和66.9%,表明施用蚯蚓粪对3种土壤有机碳含量的增加具有积极作用,且作用效果随施用量增大而增加。

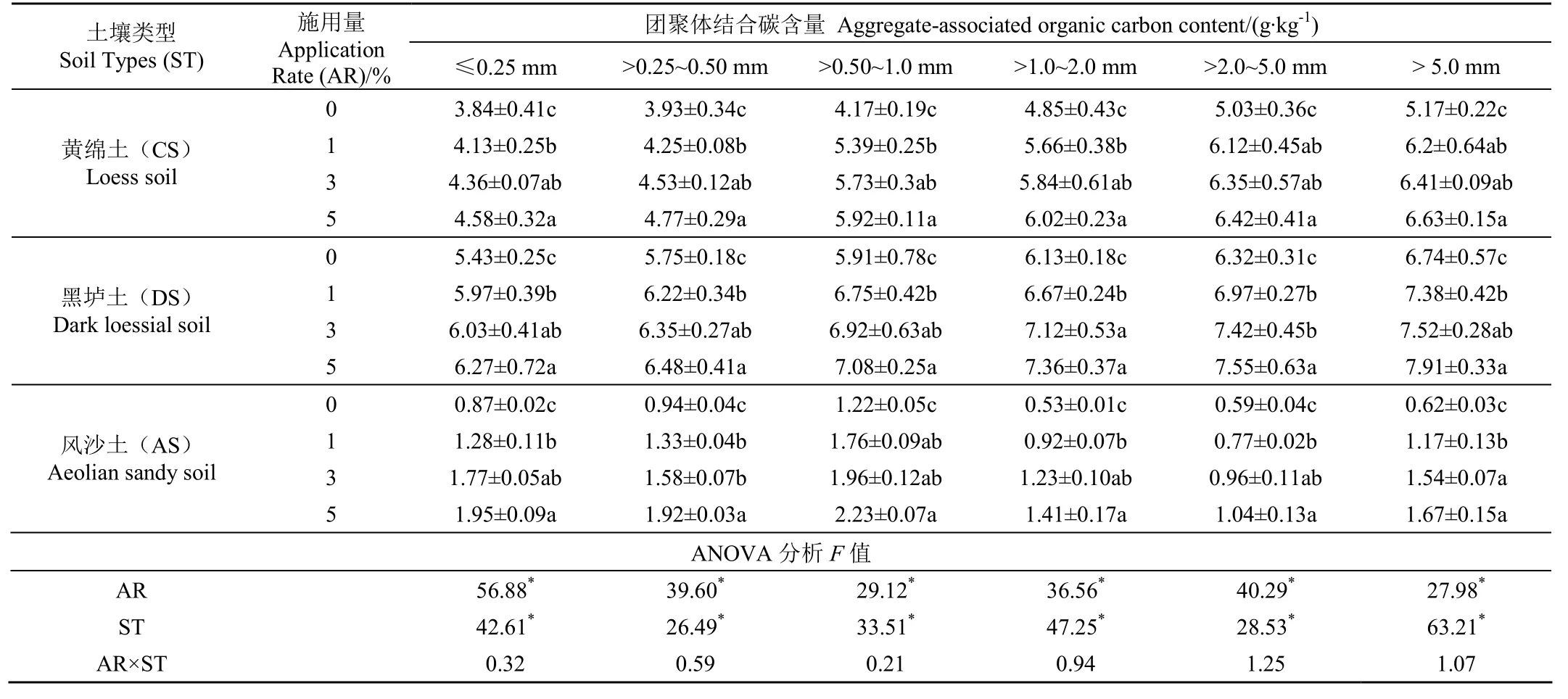

3种土壤中不同粒级土壤团聚体结合碳含量如表3所示。土壤类型和施用量对各级团聚体结合碳含量有显著影响(P<0.05),但二者交互作用无显著影响。与CK相比,施用蚯蚓粪显著提高了不同粒级团聚体结合碳含量(P<0.05)。在CS和DS处理中,用量由1%增加至5%时,不同粒级土壤团聚体结合碳含量均呈增加趋势,CS中1%和3%用量处理间以及3%和5%用量处理间无显著差异,DS中3%用量处理仅比1%用量处理的>1.0~2.0 mm团聚体结合碳含量高,用量由3%增加至5%后也只有>2.0~5.0 mm团聚体结合碳含量发生了显著变化;其中,团聚体结合碳含量在>0.25~1.0 mm粒级团聚体中增长最多,蚯蚓粪施用量为1%、3%和5%时,该粒级团聚体结合碳与CK相比分别提高了29.3%,37.4%和41.9%。AS中1%和3%用量仅在>5.0 mm团聚体结合碳含量下具有显著差异,而3%和5%用量则仅在>0.25~0.50 mm团聚体结合碳含量下差异显著;团聚体结合碳含量在>0.50~1.0 mm粒级最高,且1%、3%和5%用量处理与CK相比分别增加了44.3%、60.7%和82.8%,在AS中>2.0~5.0 mm粒级的团聚体结合碳含量最低。

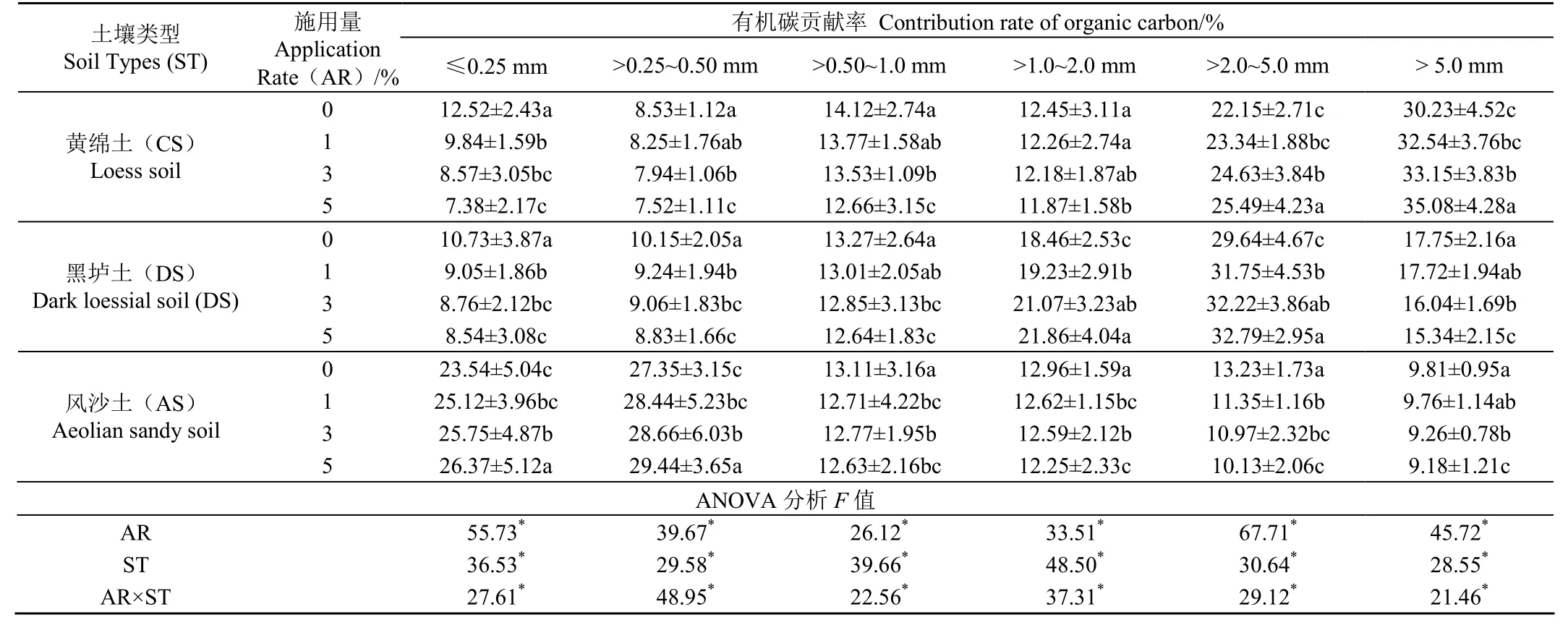

蚯蚓粪施用量、土壤类型及其相互作用显著影响各粒级团聚体对土壤总有机碳贡献率(P<0.05,表4),但在不同土壤中的影响并不一致。CS的有机碳主要分布在>5.0 mm团聚体中,DS中主要分布在>2.0~5.0 mm团聚体中,而AS则主要在>0.25~0.50 mm团聚体中。添加蚯蚓粪后CS和DS中≤0.25 mm团聚体对总有机碳贡献率降低了21.4%~41.1%和15.7%~20.4%,而AS中3%和5%用量蚯蚓粪使≤0.25 mm团聚体对总有机碳贡献率较CK提高了9.4%~10.7%。当用量为3%和5%时,施用蚯蚓粪可增加CS中>2.0~5.0 mm和>5.0 mm团聚体对总有机碳贡献率,减少≤0.25、>0.25~0.50、>0.50~1.0 mm团聚体贡献率,而多数粒级团聚体对总有机碳贡献率经1%用量蚯蚓粪处理后并未显著改变。向DS中添加蚯蚓粪,可使除>0.50~1.0、>5.0 mm外的团聚体对有机碳贡献率发生变化,其中≤0.25 mm的微团聚体对总有机碳贡献率降低,1%与3%以及3%与5%用量处理间无显著差异,1%与5%用量处理间存在差异。施用3%和5%用量的蚯蚓粪时,AS各级团聚体对总有机碳贡献率均较CK发生变化,而1%用量仅对>2.0~5.0 mm范围内的团聚体贡献率有显著影响。与CS和DS不同,AS中微团聚体(≤0.25 mm)对总有机碳贡献率在施用蚯蚓粪后有所增加。

表3 蚯蚓粪施用量及土壤类型对土壤团聚体结合碳含量的影响Table 3 Effects of earthworm cast application rates and soil types on aggregate-associated organic carbon content

表4 蚯蚓粪施用量及土壤类型对各粒级团聚体对土壤总有机碳贡献率的影响Table 4 Effects of earthworm cast application rate and soil types on contribution rate of soil organic carbon in different particle size aggregates

2.4 施用蚯蚓粪对土壤易氧化碳的影响

不同蚯蚓粪施用量下3种土壤的团聚体中易氧化碳含量如图4所示。施用蚯蚓粪显著增加了土壤易氧化碳含量(P<0.05),且各粒级团聚体易氧化碳含量均随蚯蚓粪施用量增加而增大。对于相同粒级的团聚体,不同土壤团聚体中易氧化碳含量从高到低均表现为DS、CS、AS。施用蚯蚓粪后,CS不同粒级团聚体中易氧化碳含量比CK增加了5.1%~18.6%;DS和AS团聚体易氧化碳含量增长率分别为4.2%~13.8%和26.7%~61.9%。3种土壤团聚体中的易氧化碳含量均随团聚体粒径增大而增加,且施用蚯蚓粪后易氧化碳最大增长率均出现在>5.0 mm的团聚体中。

3 讨 论

3.1 施用蚯蚓粪对土壤团聚体组成及其稳定性的影响

土壤团聚体组成及其稳定性影响着土壤有机碳稳定、水力学特性、营养元素传输等土壤性质与过程,是土壤肥力基础和评价土壤质量的重要指标[16]。本研究结果表明,施用蚯蚓粪会减少黄绵土和黑垆土≤0.25 mm微团聚体含量,增加了黄绵土中>0.50~1.0和>1.0~2.0 mm大团聚体含量,而黑垆土中>0.50~1.0、>1.0~2.0和>2.0~5.0 mm大团聚体含量在施用量达到3%时显著提高,表明1%用量蚯蚓粪可以显著增强黄绵土土粒的团聚性,3%用量才能显著影响黑垆土团聚体组成。同时也可以看出,这2种土壤3%和5%用量处理间在多个粒径中未表现出显著差异。对于风沙土来说,用量至3%时≤5.0 mm团聚体含量才发生显著变化,且5%效果更明显,这可能是因为风沙土本身结构松散且砂粒含量多,需要较多蚯蚓粪才能帮助微团聚体胶结。由上述分析可知3%用量即可有效促进蚯蚓粪对黄绵土和黑垆土大团聚体的形成,改善土壤结构,5%用量对风沙土效果最佳。同时,Hurisso等[18]的研究也发现外源有机物质可能会引起交换络合物发生变化,导致部分大团聚体分解,这可能是本研究中施用蚯蚓粪后3种土壤>5.0 mm团聚体反而减少的原因。通常>5.0 mm的大团聚体有助于提高土壤抗蚀性,但并不是良好的土壤结构[19],进一步说明施用蚯蚓粪对土壤结构改良具有积极作用。

团聚体的稳定性反映了土壤结构的持水能力、渗透性和抗侵蚀性,能够有效地帮助评估土壤稳定性。在本研究中,3种土壤水稳性团聚体数量在施用蚯蚓粪后呈现增加趋势,其中3%和5%用量处理与对照存在显著差异,表明用量达到3%后蚯蚓粪对土壤团聚体稳定性的提高具有积极影响,但3%和5%用量处理间在多个粒径下不显著的差异表明继续增加用量并不能进一步增强团聚体稳定性。MWD、GMD和R0.25常被用作反映土壤团聚体稳定性的指标,其中MWD通过测量土壤团聚体直径来评估团聚体的稳定性,可以更好地反映大团聚体含量的变化[19]。在本研究中,各土壤团聚体的MWD值随蚯蚓粪施用量增加呈增大趋势,说明施用蚯蚓粪有利于大团聚体的形成,这与团聚体粒径分布变化结果基本一致。Tisdall等[20]指出有机质增加可以促进土壤大团聚体的形成,从而使MWD值增大,这与本研究中MWD值与有机碳含量变化一致的结果吻合。然而,Aksakal等[21]的研究也发现施用蚯蚓粪反而会降低MWD值,可能是由于微团聚体中的内部孔隙较大且矿物颗粒的堆积密度较高,因此比大团聚体更稳定,并且由于饲养条件不同,蚯蚓粪本身的物理和化学性质之间可能存在差距。与MWD相比,GMD侧重于评价指标体系中团聚体含量的影响程度,因此不同处理各级团聚体含量的不同可能是导致GMD值差异的主要原因。R0.25可以表示土壤团聚体数量变化并反映土壤结构优劣,>0.25 mm团聚体被认为是土壤中最好的机构体[22],从本研究结果看,风沙土和黑垆土施用蚯蚓粪处理的R0.25均显著高于对照,表明1%用量蚯蚓粪就对这2种土壤结构改善具有较好作用。雷娜等[23]研究发现土壤的分形维数可以很好表征土壤的质量情况,其数值越小,土壤团聚体的分布和稳定性越好。较一般土壤而言,蚯蚓粪结构更加稳定且有机质含量更高,因此施用蚯蚓粪会改善土壤结构稳定性[8],这一结论在本研究中也得到了证实。综合对比分析3种施用量下各处理的水稳性团聚体稳定性指标可知,向风沙土中施加1%用量蚯蚓粪即可显著改善团聚体稳定性,黄绵土和黑垆土则应施加3%用量。

3.2 施用蚯蚓粪对土壤有机碳、团聚体结合碳及易氧化碳的影响

当土壤中添加外源碳时,土壤有机质含量会显著增加[8],本研究中蚯蚓粪有机质含量比供试土壤平均高3.8%(表1),因此各处理有机碳含量随施用量增大而增加。研究发现,蚯蚓粪良好的团粒结构对有机碳具有较好的保护作用,有利于碳在团聚体中的长期稳定,从而提高土壤有机碳含量[24];此外,蚯蚓粪中含有大量的碳水化合物,有机碳的这一组分处于动态变化中,但在保护土壤物理性质的同时,也会提升土壤有机碳的稳定性,从而增加有机质含量[25]。

不同粒级团聚体中有机碳分布的变化可以解释外源新碳在团聚体中的分布及其对团聚体稳定性的影响,从而揭示土壤有机碳的贮存和保护机制。表4结果表明CS和DS处理土壤有机碳主要分布在大团聚体中。窦森等[26]研究表明微团聚体主要被稳定性较高的有机物所稳定,而大团聚体是由这些微团聚体进一步胶结而成,胶结物质除了原有的有机物外,还包括碳水化合物、根和菌丝体等有机质,因此大团聚体中有机碳含量高于微团聚体。AS的土壤有机碳主要集中于≤0.25、>0.25~0.50 mm的团聚体中,一方面是因为团聚体结合碳对总有机碳的贡献率是由各团聚体粒级所占比例及其结合碳数量共同决定的,该土壤中≤0.25、>0.25~0.50 mm团聚体的有机碳含量显著高于其他团聚体;另一方面可能是由于大粒级团聚体中有机质以物理保护为主[26],而风沙土的结构性能较差,大团聚体对有机碳的保护作用相对较弱。有研究指出,小粒级团聚体中有机碳分解慢,有利于长期保存;而大粒级团聚体中有机碳周转较快[13]。本研究结果显示,蚯蚓粪施用后黄绵土和黑垆土小粒径团聚体有机碳贡献率变小,说明蚯蚓粪输入对较为稳定的团聚体结合碳并不能产生积极作用,但风沙土在3%用量下小粒径团聚体含量的显著增加表明蚯蚓粪有利于该土壤团聚体稳定性的提高。苑亚茹等[27]在有机质含量丰富的黑土中添加不同量有机肥发现,高施用量对土壤大团聚体有机碳含量影响不显著。

土壤易氧化碳可作为土壤活性有机碳的指标,可以对土壤管理措施做出积极响应[28]。已有研究发现,土壤易氧化碳含量与土壤有机碳的变化趋势往往一致[29]。在本研究中,当蚯蚓粪作为外源碳施入土壤时,土壤有机碳含量显著增加,易氧化碳含量同样呈现随施用量增大而显著增加的趋势,但黄绵土和黑垆土中的增幅均低于20%,只有风沙土受蚯蚓粪影响较大。井大炜等[30]研究发现在樱桃栽培中施用蚯蚓粪后土壤中易氧化碳数量显著增加,表明施用蚯蚓粪能加强土壤供贮养分的能力,但同时土壤有机碳稳定性下降。土壤易氧化碳含量变化与土壤容重、pH值、全氮及有机碳密切相关[31]。表1中可以看到蚯蚓粪比对照土壤具有更高的有机碳含量和更小的容重,张晓绪等[32]指出土壤添加蚯蚓粪后pH值显著降低,且蚯蚓粪添加量越大降低越明显,因此施用蚯蚓粪后土壤相关理化性质会发生改变,从而导致易氧化碳的改变。各粒级团聚体中>5.0 mm团聚体易氧化碳含量增加最为显著,这也证明了土壤中新鲜有机物会首先分配至大团聚体中,即新鲜有机物会促进土壤中大团聚体的形成[26]。施用蚯蚓粪后大团聚体中活性有机碳含量增加,加快了有机碳周转,从而有效提高了土壤中可供植物生长利用的速效养分含量。

3.3 田间施用意义

蚯蚓每日产粪量为自身质量的5~10倍,在温带土壤中,每公顷蚯蚓粪的数量每年可达到75~250 t,在热带草原上蚯蚓产粪量更高。然而,大多数蚯蚓粪没有得到有效的利用,只有少量蚯蚓粪通过生物堆肥和其他方式回收利用。蚯蚓粪能有效改善作物品质,提高作物产量。由本研究可知,施用适量蚯蚓粪可以显著提高土壤有机碳含量并增强土壤团聚体稳定性。此外,施用蚯蚓粪还避免了由于长期施用化肥而对土壤结构产生的不利影响。因此,在农业生产过程中,施用蚯蚓粪可以促进农业的可持续发展,减少施用化肥造成的土壤质量退化,可有效缓解土壤贫瘠化问题,形成绿色、循环的农业发展模式。

4 结 论

1)3%用量蚯蚓粪可有效促进微团聚体形成大团聚体并增加团聚体总量,但3%和5%用量效果无显著差异。

2)蚯蚓粪用量为1%时,风沙土团聚体稳定性得到显著改善,用量达到3%时对黄绵土和黑垆土团聚体稳定性提升表现出积极作用。

3)施用3%和5%用量蚯蚓粪后黄绵土和黑垆土有机碳活性增加,而风沙土有机碳稳定性提高,而当用量由3%增加至5%后,土壤团聚体结合碳数量及稳定性并未明显改善。

综上,建议在农业生产中施用3%用量的蚯蚓粪即可实现对黄绵土、黑垆土和风沙土团聚体和有机碳稳定性的改良。