社会经济地位能否通过生活方式影响健康

——基于城乡劳动者的比较分析

2021-04-14夏德龙朱博文

夏德龙,朱博文

(1.武汉大学 社会学院,湖北 武汉430072;2.湖南师范大学 公共管理学院,湖南 长沙410081)

一、问题的提出

健康不平等是人类不平等的重要内容之一,也是诸多学者一直思索的重要主题。社会经济地位对健康水平的影响受到医学、社会学、流行病学、公共卫生学等诸多学科的关注。基于社会学视角,主要探究社会结构资源占有差异通过何种机制对健康产生影响,如经济压力、工作性质、社会支持、居住环境等中介因素。[1](p368-379)目前,关于社会经济地位对健康影响的中介因素的探讨,包括物质结构、生活方式、医疗保健、社会心理和邻里因素等,[2](p5-23)其中生活方式被认为是重要中介因素。国内学者对生活方式的中介作用进行了检验,[3](p125)[4](p26)发现社会经济地位越高的群体倾向于更健康的生活方式,从而拥有更高的健康水平。但主要基于同一群体或者是特殊群体样本,对中国城乡差异的关注较少。

城乡二元户籍制度是中国社会经济发展过程中的重要制度,由城乡二元户籍制度导致的资源、权力、利益等分配问题是学者研究的重要议题。[5](p363-384)有关学者对农村居民的健康不平等问题进行了研究,[6](p20-35)如农村儿童的健康问题、[7](p25-33)教育对健康影响的城乡差异、[8](p116)城乡老年人口的健康差异、[9](p37)医保制度与城乡健康不平等的关系[10](p88-97)等,但较少聚焦对城乡民众生活方式的影响。改革开放40多年来,城市化进程与工业化进程不断地加快,城市化进程的加速也进一步加剧了城乡二元社会结构的分化,经济发展水平、文化教育程度、医疗卫生服务资源等在城乡之间均存在差异,在分化的过程中也形塑了城乡不同的生活方式与行为。本研究试图通过“中国劳动力追踪调查”(CLDS2014)数据,分析社会经济地位能否通过生活方式影响劳动者的健康水平,生活方式的中介作用在城乡劳动者中存在何种差异,为探索居于社会结构位置影响健康水平提供更具体的因果逻辑。从而为改善城乡居民健康不平等状况提供对策建议,以期为“健康中国”战略的实施和“健康公平”目标的实现建言献策。

二、文献回顾与研究假设

(一)社会经济地位与健康水平。

社会经济地位被认为是影响健康不平等的根源因素,其中教育、职业、收入是学者研究的重点。不同国家的数据均发现社会经济地位更高的群体,健康状况更佳。对美国26个州25~64岁不同教育层次群体的死亡率进行统计发现,受教育年限越高的男性死亡率越低。对英格兰、威尔士1931—1991年不同职业阶层的15~64 岁的男性群体的死亡率进行统计发现,最高职业阶层的标准化死亡率远低于其他职业阶层。[11](p32-37)其他也发现收入的增加会改善个体的生活水平、医疗条件,人类预期寿命的延长与物质收入的增长密切相关,但是收入的增长并不会无限提高健康水平,其对健康的影响存在边际效应。[12](p382-385)随着社会经济的发展,对于大部分群体而言,基本物质摄取不再成为困扰,但健康不平等问题在各群体中却依旧存在,学者认为原因在于收入通过生活方式对健康产生了影响,如对饮食结构的注重、对身体锻炼的关注等。[13](p158-167)

大量实证研究也显示,教育年限更长、收入越高的群体,更有可能拥有健康的生活。[14](p350-360)而且教育、收入与健康的正向相关性始终存在,作用于个体的一生。[15](p126-150)为何存在这一差异,学者认为主要原因在于相对低社会经济地位群体,在高社会经济地位群体中,相对良好的工作环境和生活环境使其更少地暴露在健康风险之中,[16](p303-331)受教育年限更长能够促使其在高薪酬工作、健康知识获得、医疗信息技术利用方面更具优势、在医疗资源的可及性上以及服务质量上更有优势,[17](p741-761)同时拥有更健康的生活意识和生活习惯。[3](p125)

基于此,本研究提出假设1:社会经济地位对自评健康具有显著正向影响。

(二)社会经济地位、生活方式与健康。

健康的生活方式是改善个人健康的重要因素,生活方式甚至被认为是社会经济地位影响健康的首要中介因素,原因在于社会结构以及社会结构位置资源的差异,会影响个体对健康生活方式的选择,促使个体选择倾向于形成不同的生活方式,从而形成不同的生活方式行为,对健康产生影响,该假说也被称为“生活方式的再生产”。[18](p159-183)

生活方式不仅是个体的行为选择,同时也受个体所处社会结构的制约,不同社会阶层居民的生活方式之间存在区隔。[19](p10-60)关于社会经济地位通过生活方式对健康的影响,诸多学者对不同国家的研究结论存在差异。在欧美等发达国家,社会经济地位更高的居民,倾向于健康的饮食、更积极的锻炼身体,[20](p303-313)消耗的烟草量更低,酗酒行为更少,[21](p1192)更有可能形成良好的饮食习惯等,[18](p159-183)身体会更加健康。国内学者研究也显示社会经济地位对生活方式具有显著影响,文化程度越高的个体,吸烟的可能性更低、已吸烟者戒烟的可能性更高、锻炼健身的可能性更大。[3](p125-141)[4](p26-34)

基于此,本研究提出假设2:社会经济地位越高的群体,生活方式越健康。

吸烟对健康的危害几乎已成为全人类的共识,诸多研究均发现吸烟是导致呼吸系统疾病、心血管疾病等慢性疾病的主要因素。[22]随着医疗技术水平的进步,吸烟对人们健康的影响虽所有降低,但同时肥胖率的增加和运动量的减少又增加了高血压、糖尿病、心血管疾病的发病风险,大量的实证研究佐证了这一观点。[23](p163)饮酒对健康的影响虽未有统一的结论,[4](p26-34)但也有不少研究发现其是牙周炎患病的危险因素。[24](p61)保持健康的锻炼方式和生活方式是预防高血压、心脏病以及呼吸系统疾病等慢性病的重要途径。

基于此,本研究提出假设3:生活方式越健康的群体,自评健康水平越高。

根据风险认知观点,健康生活方式是人们对患病风险认知的一种反应,健康生活方式与自评健康之间并不是简单的单向影响关系:一方面,生活方式更健康的群体,身体健康水平更高,另一方面,身体健康水平较差的人群会更加注意保持健康的生活方式,以防止身体健康状态下降。而身体更加健康的个体,预防动机减少,不健康生活方式反而有可能增加。已有研究也表明,健康水平会影响个人健康行为的选择。[25](p58)

基于此,本研究提出假设4:自评健康水平更高的群体,生活方式越不健康。

(三)资源差异与健康不平等。

地区经济发展程度是影响健康不平等的重要因素。[26](p26)城乡二元制度环境下的城乡发展,存在经济资源、教育资源、医疗资源等差异,形塑了城乡劳动者不同的生活方式特征,城乡居民生活方式的形成机制有所不同,比如城乡居民的工作方式、饮食习惯等。部分学者研究也显示,与发达国家社会经济地位与健康水平正相关的关系不同,在发展中国家,社会经济地位低的群体交通出行方式与工作环境更容易让身体得到锻炼,经济地位低的群体受经济条件限制,消耗的烟草更少,[27](p409-414)身体更健康。可见,不同的社会经济环境促使处于同一阶层的群体形成了不同的生活方式,对健康产生了不同的影响。

我国城乡区域的经济发展程度的差异,对居民的文化观念也产生了重要影响。城市居民更多受健康生活理念的影响,追求积极锻炼、健康饮食的生活方式,农村居民受影响则相对较少。此外,健康生活方式的形成不仅受收入、教育等社会经济因素的影响,同时也受文化环境的制约。在中国,吸烟喝酒不仅是日常饮食的重要组成部分,同时也极具文化内涵。吸烟饮酒的文化观念在城市和农村中有所不同,社会制度对吸烟饮酒的制约也有所差异,尤其是吸烟。那么社会经济地位、生活方式与自评健康三者的关系在城乡居民中是否一致?

基于此,本研究提出假设5:在城市居民中,社会经济地位通过生活方式影响了健康。

假设6:在农村居民中,社会经济地位未通过生活方式影响健康。

三、数据来源与变量测量

(一)数据来源。

研究数据来源于2014年中国劳动力追踪调查,此次调查覆盖中国29个省区市,采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的抽样方法,共访问了401个村居、14214 户家庭、23594 位15~64 岁的劳动者,共获得个体数据样本23594份。根据研究需要,对样本进行删减后,最后数据样本为7797份。①本文使用数据来自中山大学社会科学调查中心开展的“中国劳动力动态调查”(CLDS)。本文的观点和内容由作者自负。如需了解有关此数据的更多信息,请登录http://css.sysu.edu.cn.

(二)变量测量。

城乡变量:以往诸多研究均是以被访者的户籍类型作为城乡分类的标准。诚然,户籍制度会影响被访者社会资源的获得,但在本研究中,被访者拥有资源的差异将通过社会经济地位这一变量进行测量。本研究的主要目的是探讨社会经济地位如何通过生活方式影响健康水平,城乡劳动者之间的生活方式差异更多地通过居住的社区环境得以体现,如生活设施、体育锻炼设施、生活习惯等,以居住环境作为城乡分类的标准对此项研究更为恰当。因此,本研究将根据被访者所居住的社区类型(农村社区与城市社区)对样本进行城乡划分,其中城市劳动者样本为2479 份,农村劳动者样本为5318份。

社会经济地位:诸多学者对社会经济地位的测量采用了收入、教育与职业三个变量,或仅采用其中一种,如收入变量、教育变量[28](p381-403)或者职业变量。[29](p1159-1166)本研究采用教育、收入与主观阶层认同变量,原因在于职业变量可以较好地被教育变量和收入变量所覆盖,[30](p1067-1079)同时教育和收入也是职业声望评价的重要依据。未采用职业声望评价指数作为社会经济地位的观测变量,是由于随着时代的发展,价值观念产生变化,对职业声望的评价标准也发生变化。中国正在经历着巨大的社会转型,新的价值观念正在形成,传统价值观念并未解体,故较之其他国家,中国的职业声望评价具有冲突性和分裂性,基于此,采用职业声望评价指数存在一定局限。本研究的社会经济地位包括受教育程度、家庭平均收入以及主观阶层地位感知三个方面,受教育程度包括以下五个方面,分别赋值为:未接受过教育=1,小学=2,初中=3,高中=4,大学及以上=5。家庭人均收入(单位:元)进行如下处理:0~15000=1,

15001~30000=2,30001~50000=3,50001~80000=4,80001 及以上=5。主观阶层地位赋值如下:社会下层=1,社会中下层=2,社会中层=3,社会中上层=4,社会上层=5。

健康水平:主要通过自评健康状况进行测量。自评健康状况是一个主观评价指标,虽有一定的局限性,但能够对死亡率、患病率等做出较好的预测,较好地反映被调查者实际的健康状况。[31]自评健康状况包括对健康水平的主观评价、对身体疼痛现象出现频率的评价、对健康问题影响生活的评价、对情绪问题影响生活的评价四个方面,按照评价结果划分为非常不健康、不健康、一般、比较健康、非常健康,分别赋值为1~5,这四个项目的克朗巴赫系数值为0.804,信度较高,适合进行结构方程模型分析。

生活方式:主要考虑体育锻炼、吸烟喝酒两个方面。体育锻炼包括锻炼频率和锻炼时间,锻炼频率变量的数据赋值如下:0次=1,8次及以上=2,1~3 次每周=3,4~6次每周=4,7次每周=5。锻炼时间分段处理重新赋值如下:0分钟=1,1~30分钟=2,90分钟以上=3,31~60分钟=4,61~90分钟=5,值越高表明体育锻炼越合理。吸烟喝酒包括吸烟量、被动吸烟频率以及饮酒频率三个方面,吸烟量进行如下处理:0支=1,1~5支=2,6~10支=3,11~20支=4,大于20支=5。被动吸烟频率变量处理如下:0次=1,平均小于每周一天=2,平均每周1~3 天=3,平均大于等于每周三天=4,几乎每天=5。饮酒频率变量处理如下:0次=1,平均每周1~2次=2,平均每周3~4次=3,几乎每天=4,值越高表明吸烟喝酒频率越高。

四、数据分析

(一)城乡健康水平及生活方式的差异。

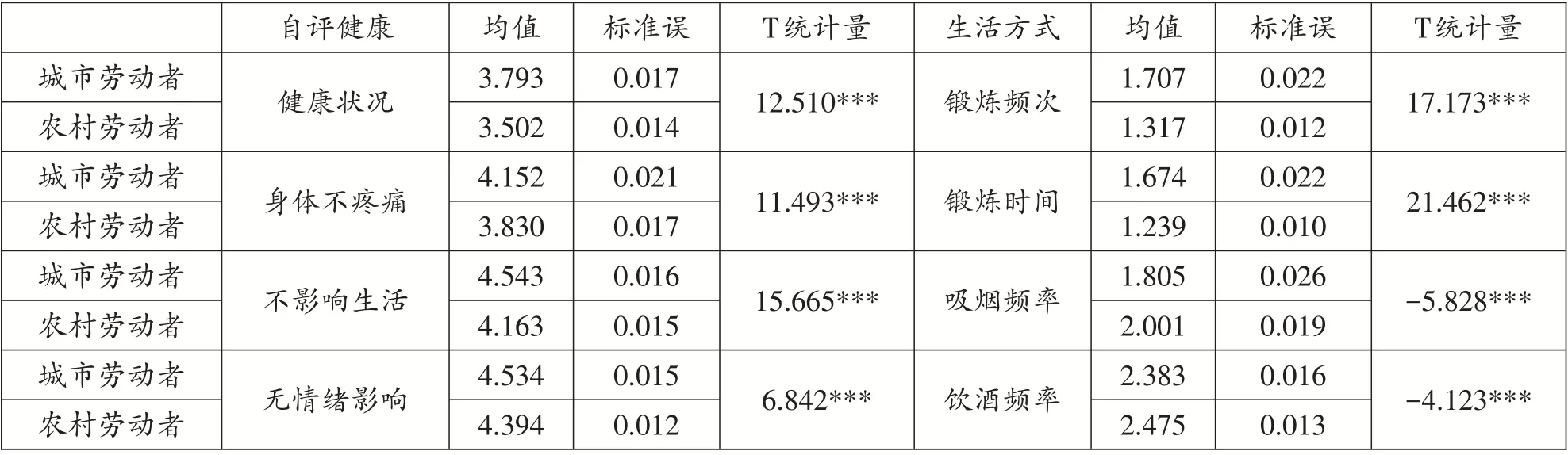

为了解城乡劳动者的健康水平以及生活方式的差异,对城乡劳动者的健康水平和生活方式进行了t检验分析。

根据对问题的研究设计,各题项的值越高,分别表示健康状况越好,身体疼痛频率越低,对生活的影响率越小,情绪对生活的影响程度更低,锻炼频次与锻炼时间更合理,吸烟饮酒频率更高。对城乡劳动者健康水平差异的分析,从表1可发现无论在健康状况、身体疼痛方面、身体状况对生活的影响方面以及情绪对生活的影响方面,城市劳动者的自评健康状况均显著高于农村劳动者。城市劳动者的锻炼频率、锻炼时间的合适程度显著高于农村劳动者,农村劳动者的吸烟频率和饮酒频率均显著高于城市劳动者。可见,城乡劳动者的健康状况存在显著差异,且城市劳动者的自评健康状况显著优于农村劳动者。城市劳动者与农村劳动者在体育锻炼和吸烟喝酒方面均存在显著差异。

(二)以生活方式为中介的城乡比较分析。

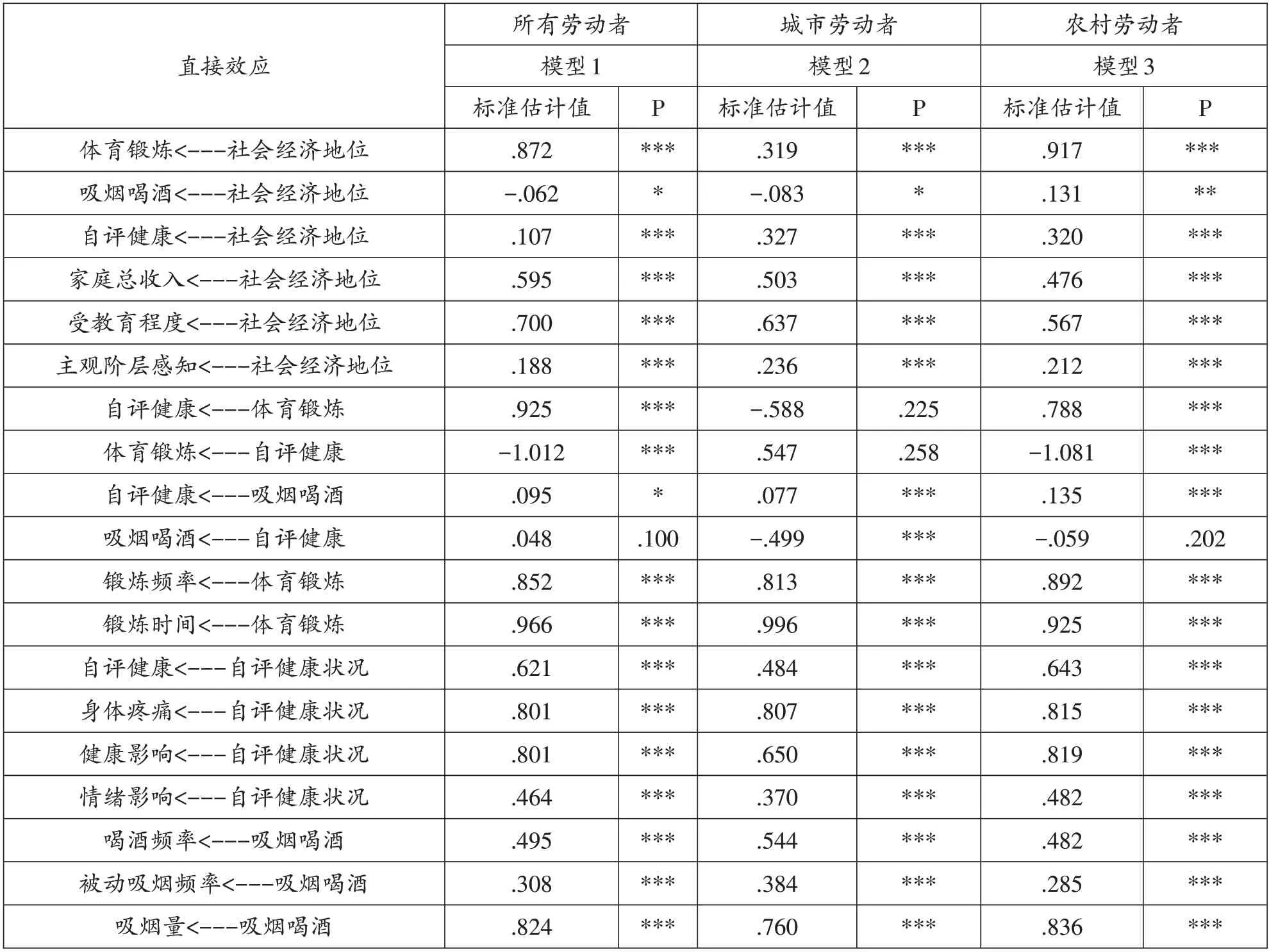

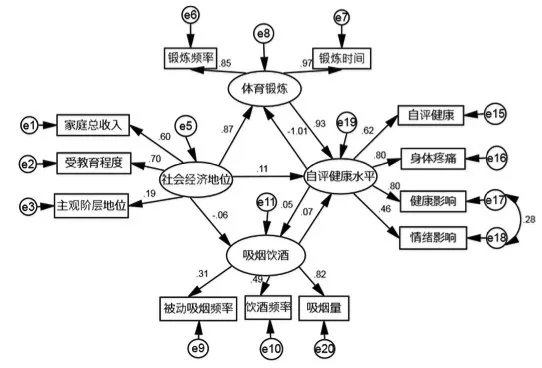

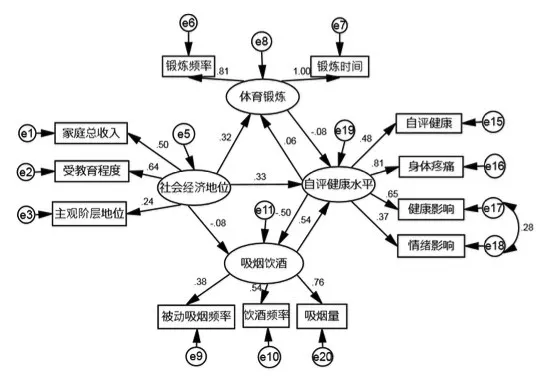

为探析生活方式在社会经济地位影响健康过程中的中介作用,建构了结构方程模型,生活方式包括体育锻炼和吸烟饮酒两个方面。模型1是将所有劳动者样本纳入模型中进行分析,模型1的卡方值为506.376,RMR=0.036,GFI=0.989,NFI=0.979,CFI=0.981,RMSEA=0.035,模型的效度较高。考虑到城乡劳动者在生活方式方面的显著差异,建立模型对城乡劳动者进行比较分析,模型2的卡方值为

230.086,RMR=0.037,GFI=0.985,NFI=0.961,CFI=0.969,RMSEA=0.040,模型3 的卡方值为369.426,RMR=0.040,GFI=0.988,NFI=0.977,CFI=0.980,RMSEA=0.036,分析结果分别如图1、2、3 所示,路径系数与显著性如表2所示。

(三)社会经济地位与自评健康。

如表2 所示,在对所有劳动者样本进行分析时发现,社会经济地位与自评健康之间具有显著的正相关性,社会经济地位越高的个体,其自评健康水平更高。且无论是在社会经济地位相对处于优势的城市劳动者中,或是社会经济地位相对处于劣势的农村劳动者中,这种显著相关性一直存在。社会经济地位是影响自评健康水平的重要因素,假设1在所有劳动者、城市劳动者与农村劳动者中均得到验证。

表1 城乡健康水平、生活方式差异的t检验分析

表2 城乡劳动者社会经济地位对健康水平影响的路径系数(标准回归系数)

图1 社会经济地位、生活方式与自评健康水平的结构方程模型图(所有劳动者)

图2 社会经济地位、生活方式与自评健康水平的结构方程模型图(城市劳动者)

图3 社会经济地位、生活方式与自评健康水平的结构方程模型图(农村劳动者)

在本研究中,社会经济地位由受教育年限、家庭总收入与主观阶层三个维度构成,在对所有劳动者分析的模型中,三者的影响系数分别为0.700,0.595,0.188,在城市劳动者模型中,三者的系数分别为0.637,0.503,0.236,在农村劳动者模型中,三者的系数为0.567,0.476,0.212。因此,在城乡劳动者中,教育均是影响健康最为重要的维度,从侧面证实了以往学者的研究结论,即教育是社会经济地位中影响健康最为关键的因素。[8](p116)

(四)社会经济地位与生活方式。

城乡劳动者的社会经济地位对体育锻炼具有正向影响,对于整体样本,社会经济地位越高,体育锻炼频次与锻炼时间更为合理,影响系数为0.87,具有统计显著性。且社会经济地位对体育锻炼的显著正向影响在城市劳动者和农村劳动者之中均显著存在,影响系数分别为0.32和0.92,假设2得到验证。这主要缘于社会经济地位越高的群体,自主活动时间更为充足、经济条件更为宽裕,能够更合理地安排自己的体育锻炼时间与频次。

关于社会经济地位与吸烟喝酒的关系,对整体样本进行分析发现社会经济地位越高,吸烟喝酒的频率越低,影响系数为-0.04,这与西方学者的研究结论相一致,表明我国劳动者的生活方式具有向健康生活方式转型的趋势。但分群体后进行分析发现,这一现象主要体现在城市劳动者中,在农村劳动者中则并非如此。同时还发现,社会经济地位对体育锻炼的影响大于其对吸烟喝酒的影响。可见,在中国,随着社会经济地位的提升,生活方式更多的改变发生在体育锻炼方面,在吸烟喝酒方面的改变相对较少。

(五)生活方式与自评健康。

在体育锻炼与自评健康的关系分析中,通过运用结构方程模型,构建了体育锻炼与自评健康之间的双向因果关系,有力地解释了体育锻炼与自评健康之间的复杂关系。对所有样本进行分析发现,体育锻炼对自评健康具有显著正向影响,体育锻炼越合理,自评健康水平越高,系数为0.45,假设3 得到验证。但自评健康对体育锻炼具有显著负向影响,自评健康水平越高,体育锻炼越不合理,系数为-0.57,假设4 得到验证。研究与日常生活经验较为一致,体育锻炼能够提升居民的自评健康水平,同时自评健康较差的劳动者出于对自身健康状况的担忧,有更合理的体育锻炼习惯,自评健康状况较好的劳动者的体育锻炼习惯反而不如前者,风险认知观点得到验证。

在整体样本中,吸烟喝酒对自评健康水平具有显著正向影响,即吸烟喝酒频率越高的劳动者,自评健康水平更高,且这一现象也主要存在于城市劳动者中。这与往常的健康常识相违背,即吸烟喝酒不利于身体健康。这在以往研究中也有发现,喝酒的老年人甚至比不喝酒的老年人自评健康水平更高。[9](p44)存在此种现象的可能原因在于吸烟喝酒虽不利于生理健康,但却会带来心理上的满足,从而影响自评健康得分。[4](p26)更有可能的解释在于其他影响自评健康的积极因素消解了吸烟喝酒对健康的消极影响,如保健品消费、体检预防、健康意识等其他生活习惯与行为。一方面,吸烟饮酒对人们健康具有消极影响,另一方面吸烟喝酒人士了解吸烟喝酒对健康的影响,对身体健康时刻保持警惕意识,故吸烟喝酒与自评健康之间的负相关反而被消解。

(六)社会经济地位通过生活方式影响健康的城乡差异。

体育锻炼与自评健康之间的关系存在城乡差异,对城乡劳动者分开进行分析发现,体育锻炼与自评健康之间的相关关系仅在农村劳动者样本中具有统计显著性,在城市劳动者样本中不具有统计显著性。

社会经济地位对城乡劳动者吸烟喝酒的影响存在差异:城市劳动者的社会经济地位与吸烟喝酒之间存在负相关,即社会经济地位越高的城市劳动者,吸烟喝酒频率越低;而农村劳动者的社会经济地位与吸烟喝酒之间存在正相关,即社会经济地位越高的农村劳动者,吸烟喝酒频率越高。

自评健康对吸烟喝酒行为的影响存在城乡差异。对总体样本进行分析发现,自评健康越好的群体,吸烟喝酒频率越高,自评健康越差的群体,吸烟喝酒频率更低,对疾病的风险认知有助于改善人们的不健康行为。不过这一正向关系仅体现在农村劳动者中,且不具有统计显著性。在城市劳动者中,自评健康对吸烟喝酒行为具有显著负向影响,即自评健康越好的群体,吸烟喝酒行为越少。

通过上述分析可知,自评健康状况更好的城市劳动者,会更合理地进行体育锻炼、较少地吸烟喝酒,而在农村劳动者中则正好相反,自评健康更佳的群体,进行体育锻炼频次更少、吸烟喝酒频率更高。这或可归因于地区经济发展与传统文化的差异,在现代化进程中,城市地区的经济发展程度、教育资源远比农村地区丰富,城市劳动者受现代化教育影响更深,关于吸烟喝酒会对身体健康产生负面影响的认可度较高。而且社会制度对城市地区公共场所的吸烟行为进行了规范,这对改变民众吸烟观念、约束民众吸烟产生了一定影响。而在农村地区,受传统文化观念影响更深,烟酒文化对人们仍具有较大影响力,吸烟喝酒是“面子”的体现,社会规章制度对民众吸烟喝酒的行为约束相对较少,故社会经济地位较高的人,吸烟喝酒的频率反而越高。可见,社会经济地位与吸烟喝酒频率之间的相关性受到地区文化及经济发展程度的制约,城乡之间经济发展程度、教育资源、文化环境促使不同生活方式的形成。在社会结构中处于优势位置的城市劳动者能够做出更有利于自身健康的生活方式选择。[32](p117-139)

社会经济地位通过生活方式对健康水平的影响存在城乡差异。社会经济地位仅通过体育锻炼促进了农村劳动者健康水平的提升,未通过体育锻炼促进城市劳动者健康水平的提升。在城乡劳动者中,均未通过抑制吸烟喝酒促进劳动者健康水平的提升。假设5 仅得到部分验证,假设6 未得到验证。可见,社会经济地位对自评健康具有显著正向影响,但这种影响并非通过生活方式作用产生,“生活方式的再生产”这一假设未得到验证。

五、结论与讨论

基于对2014年中国劳动力动态调查(CLDS2014)的数据进行实证分析,得出以下主要结论:第一,城市劳动者的自评健康水平优于农村劳动者,生活方式的健康程度高于农村劳动者;第二,社会经济地位对自评健康具有显著正向影响,这一效应在城乡劳动者中均存在;第三,社会经济地位与体育锻炼之间存在显著正相关,城乡无差异,但社会经济地位对吸烟喝酒的影响存在城乡差异,对于城市劳动者,社会经济地位对吸烟喝酒具有显著负向影响,而在农村劳动者中则相反;第四,体育锻炼越合理,劳动者自评健康水平越高,体育锻炼对劳动者自评健康具有显著正向影响,同时自评健康水平更差的劳动者,体育锻炼越合理,疾病风险认知更强;第五,自评健康状况更好的城市劳动者,会更合理地进行体育锻炼、较少地吸烟喝酒,而在农村劳动者中则正好相反,自评健康更佳的群体,进行体育锻炼频次更少、吸烟喝酒频率更高。

社会经济地位对健康不平等的形成具有重要影响,在中国社会经济地位越高的群体,其自评健康水平也越高,但社会经济地位对自评健康的影响主要通过体育锻炼这一中介作用产生,未通过抑制吸烟喝酒促进健康水平的提升,且生活方式的中介作用存在城乡差异。这与中国社会城乡地区的经济水平发展差异以及文化习俗、社会观念、健康意识等密切相关,社会经济程度越发达的地区,健康观念意识更强,对饮食、健身等方面的关注度更高,受健康生活观念的影响程度更深。故而生活方式的中介作用在不同地区、不同群体的体现有所差异。因此通过生活方式改善居民健康,需根据地区、群体的差异,了解生活方式的形成机制,从而提出更加合理、适当的建议和措施。

基于上述分析结果,对于改善居民健康水平,可从如下角度出发:其一,经济资源均是影响城乡居民自评健康水平因素,尤其是在农村地区,因此需大力发展农村经济、改善农村地区的资源设施、缩小城乡资源差距,改善农村地区的公共卫生服务可及性、完善基础服务设施,以改善城乡健康不平等;其二,农村劳动者的社会经济地位与吸烟喝酒频率呈正相关,需加强农村劳动者健康生活方式的宣传与教育,促进健康生活方式意识的形成;其三,在城市劳动者中,自评健康更佳的群体,生活方式更为健康,在农村群体中则是自评健康状况更差的群体的生活方式更为健康。因此有必要加强人们对疾病风险的认知,不仅需要在身体健康状况变差后意识到健康生活方式的重要性,也需要在日常生活中意识到健康生活方式的重要性,从“病后干预意识”向“病前防御意识”转换。

需指出的是,不同出生队列的城乡劳动者,其享受到的经济发展成果、教育资源均存在差异,以及健康不平等在不同年龄阶段具有差异,本研究未曾将出生队列效应与生命历程影响考虑在内,可待进一步研究。