持股金融机构对并购商誉的影响研究

2021-04-14刘树艳郭红昀

○ 刘树艳,郭红昀

(青岛科技大学 经济与管理学院,山东 青岛 266061)

一、引言

当前中国经济已由高速增长阶段转变为高质量发展阶段,并购重组作为企业在资本市场实施资源配置的战略性活动之一,是企业扩大资产规模、提高竞争力的重要途径,被企业广泛采用。自2006年以来,我国上市公司并购交易频繁发生,在数量和交易金额上较过去都有了极大提升。但是并购重组在帮助企业优化资源配置、实现外延式增长的同时,也给企业带来了极大的隐性风险。并购重组热潮的兴起和高溢价并购的频繁发生带来了商誉的快速增长,截至2019年,A股市场商誉总额已高达1.26万亿元。高商誉不仅体现了并购方的高预期,同时也给并购方带来了潜在的高风险[1]。

产融结合作为一种重要的非正式制度,泛指产业部门与金融部门通过参股、控股、人事参与、深度业务往来等方式,相互进入对方的活动领域,形成产融实体的经济现象[2],包括由产到融和由融到产两种模式。党的十九大报告明确指出,要增强金融服务实体经济能力,通过产融结合帮助实体经济实现产业转型升级。

已有研究表明,企业持股金融机构可以缓解其融资约束[3],而融资约束会影响企业支付方式,进而使收购方在并购中支付更高水平的溢价[4]。那么,(1)企业通过持股金融机构,是否会影响并购过程中产生的并购商誉?如果产生影响,其影响路径是什么?(2)持股金融机构比例加大程度加深,会如何影响并购商誉?(3)持股金融机构的类型是否对并购商誉产生显著影响?

为回答上述问题,本文以2007—2016年沪深A股市场中上市公司的并购事件为研究样本,实证检验是否持股金融机构、持股金融机构程度和类型对企业并购商誉的影响,并从融资约束角度进行中介效应分析,以期为产融结合支持实体企业发展,为管理者制定理性并购决策以及提高企业投资效率等提供理论支持。

二、文献回顾

(一)并购商誉影响因素相关研究

商誉产生于非同一控制下的企业合并,是企业预期未来超额收益的贴现值,它与并购溢价相伴而生,高溢价会导致高商誉。并购溢价是并购对价中超出标的净资产价值的部分,合理的并购溢价是购买方为了获取和使用被并购方的创新能力、客户资源、品牌效应等剩余权利,支付给并购方的部分交易费用[5]。

从宏观层面分析,会计准则和监管制度可以通过影响核算方式进而影响并购商誉[6-7]。从中观层面分析,管理层在制定并购溢价决策时会受到“同伴效应”这一非理性因素的影响,同伴模仿效应越强,商誉初始确认金额会越大,同时增加了商誉后续减值的可能性[8]。较多文献从微观层面对影响并购商誉的因素进行了分析。如对被并购方资产的估值决定并购对价,高估值高溢价是高商誉的根源[9];支付方式会显著影响并购溢价,相对于现金支付,股份支付的评估增值率更大,会导致更高的并购溢价[10];企业的并购重组活动受到管理层个人特质的影响,管理层过度自信会增加并购商誉金额[11];并购双方间的共享审计关系作为一种信息传递渠道,有助于抑制商誉泡沫[12]。

综上所述,并购商誉受到多方面因素的影响,使得企业并购所形成的商誉金额中包含了许多并非商誉本质的成分。

(二)持股金融机构相关研究

企业持股金融机构是指企业以股权形式投资金融机构,企业持股的金融机构类型通常包括银行、财务公司、证券公司、基金公司、信托和保险等银行和非银行类金融机构。目前对于持股金融机构的研究主要集中在企业持股金融机构的动因及经济后果方面。现有研究认为持股金融机构的动因主要是为了缓解信息不对称,节约交易费用,提高资源配置效率。

对于持股金融机构经济后果的研究,主要集中于持股金融机构对企业业绩、融资约束和投资效率等方面的影响。现有研究对于持股金融机构对企业经营业绩的影响尚未得出一致结论,主要观点如:企业持股金融机构通过增加企业与金融机构的信息交流,减少逆向选择和道德风险问题,有利于企业以更低的成本获得信贷资金,从而缓解企业的融资约束[13];持股金融机构可以向资本市场传递企业偿债能力强等正面信号,有利于企业拓宽融资渠道;当企业持股金融机构达到一定比例时,可以使企业获得更多的关系贷款。有研究表明,在对企业投资效率影响方面,持股金融机构会使金融机构会加强对企业投资行为的监督,有助于企业提高资本配置效率,抑制非效率投资[14]。

三、理论分析与研究假设

(一)持股金融机构与并购商誉

会计准则规定:在非同一控制下的企业合并中,并购方支付的并购对价中大于被并购方可辨认净资产公允价值的部分,应当确认为商誉。实践中,这种对商誉初始计量的“割差法”,使得商誉金额中包含了许多不符合商誉本质的因素。首先,被并购方为了得到更高的并购对价,可能会隐藏企业的负面消息,对被并购方的价值估计不当可能会导致商誉虚高;其次,并购对价的确定也受到被并购方业绩承诺及双方谈判技巧等因素的影响。可见,对被并购方真实信息了解的程度会直接影响商誉金额大小。

“关系”在中国资本市场上发挥着重要作用,是交易双方信息沟通的桥梁。并购活动中企业管理层通过各种渠道搜集信息以帮助自己制定决策,降低并购失败的风险,产融结合的企业可以通过有效地利用股权关联,加强信息沟通渠道和人事关系网络的构建,使企业获得人才和技术等方面的支持,有利于对被并购企业的可辨认净资产的公允价值进行合理评估。并购对价是交易双方基于被并购方未来预期收益现值博弈的结果,投资银行、财务公司等金融机构在市场、法律、谈判、财务等方面拥有更专业的团队,可以为企业提供专业的投资咨询服务,协助企业进行投资活动,增强谈判能力,敲定更加合理的并购对价,从而可以降低并购商誉金额。企业持股金融机构的金额体现了企业和金融机构的紧密程度,持股金融机构的金额越大,表明产融结合程度越高,企业和金融机构间关系越紧密,在企业并购活动中发挥作用更大,提高投资效率的程度更显著,从而降低非合理的并购溢价。综上,本文提出如下假设:

H1.持股金融机构与并购商誉存在负相关关系,即持股金融机构会降低并购商誉金额。

H2.持股金融机构程度加深,并购商誉降低作用更明显。

(二)持股金融机构、融资约束与并购商誉

在不完善的资本市场中,由于信息不对称和代理问题的存在,企业外部融资成本明显高于内部融资成本[15],内外部融资成本的差异导致融资约束存在普遍性。融资约束的企业,外部融资相对困难,会保持较高的流动性以应对未来投融资的不确定性,在并购活动中倾向于股份支付。但中国的股票市场尚不成熟完善,存在浓厚的炒作气氛,企业在并购重组中采用股份支付方式相对于现金支付方式会支付更高的并购溢价[4]。而企业持股金融机构能够通过增加关联贷款、降低信贷成本等途径缓解融资约束。

通过上述分析,发现持股金融机构、融资约束和并购商誉之间存在着一种比较密切的相关关系。基于此,本文提出如下假设:

H3.融资约束在持股金融机构与并购商誉关系中发挥中介作用。

四、研究设计

(一)样本选取与数据来源

自2007年起上市公司才开始披露商誉,因此本文选取2007—2016 年沪深A股上市公司并购事件作为初始研究样本。持有金融机构股权的数据来源于Wind数据库,研究样本公司的财务数据等来自CSMAR数据库。

借鉴已有研究,本文对初始数据进行了如下处理:(1)剔除金融保险类公司样本;(2)剔除ST和*ST公司数据;(3)剔除关键数据缺失的公司样本。为控制个别极端值的影响,对连续变量进行了上下1%水平的缩尾(Winsorize)处理。为了控制可能存在的截面相关问题,对标准误进行了公司层面的聚类(Cluster)处理。最终确定了3236个当年度具有新增商誉的“公司/年”观测值,其中持股金融机构的观测值493个,未持股金融机构的观测值2743个。本文使用Stata 14 软件进行数据处理和回归分析。

(二)变量定义

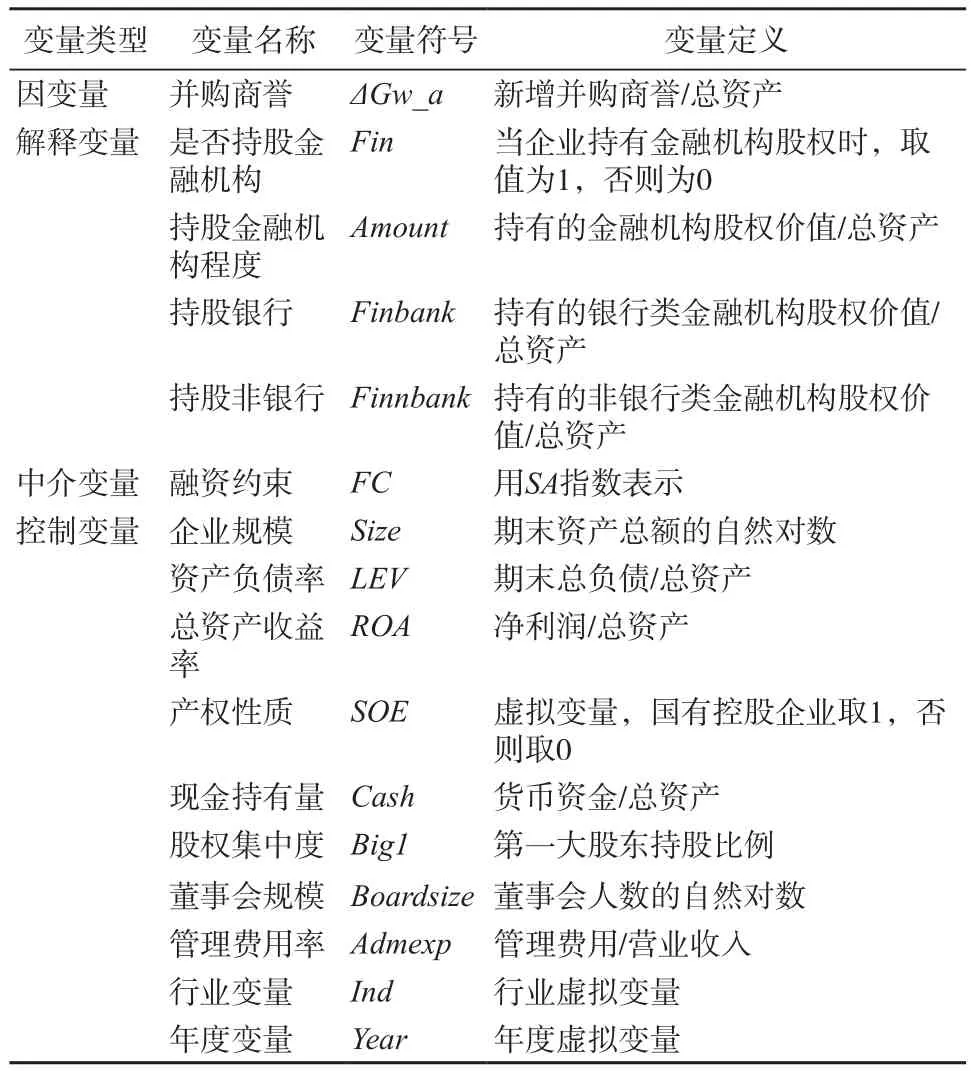

1. 并购商誉的度量

考虑到不同规模企业商誉的可比性,本文在计算并购商誉(ΔGw_a)时对其进行了标准化处理,即用并购当年增加的商誉除以并购方总资产。

2.持股金融机构

Fin表示企业是否持股金融机构,当企业持股金融机构时,赋值为1,否则为0。Amount衡量企业持股金融机构的程度,采用企业持有的金融机构股权价值除以资产总额表示。同时区分了持股银行机构和非银行机构,用Finbank表示持股银行类金融机构的股权价值占总资产的比重(简称持股银行),用Finnbank表示持股非银行类金融机构的股权价值占总资产的比重(简称持股非银行)。为避免内生性问题,选择滞后一期数据。

3.中介变量

对于融资约束的度量,参考鞠晓生等[16]的做法,用SA指数衡量融资约束。SA指数越大,代表融资约束越大。

其中,Size用ln(期末资产总额/百万元)表示,Age表示上市年限。

4.控制变量

基于已有研究,本文选取企业规模(Size)、资产负债率(LEV)等10个变量为控制变量。各变量定义见表1。

表1 变量定义及说明

(三)模型设计

为了研究持股金融机构对企业并购商誉的影响,构建如下OLS实证模型:

当考察企业是否持股金融机构(Fin)、持股金融机构程度(Amount)、持股银行(Finbank)、持股非银行(Finnbank)对企业并购商誉的影响时分别以Fin、Amount、Finbank、Finnbank替代Finhold(持股金融机构相关变量)进行回归。

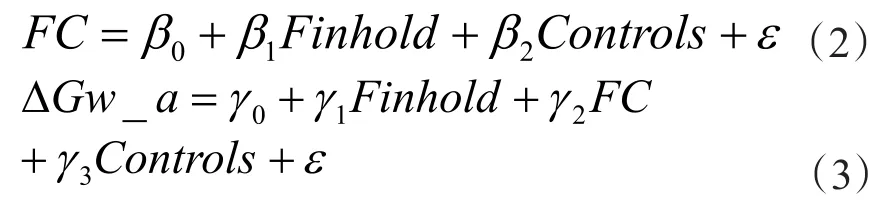

为了对持股金融机构影响并购商誉的影响路径进行分析,按照温忠麟等[17]提出的中介效应检验程序在模型(1)的基础上增加模型(2)和(3):

其中,被解释变量为并购商誉(ΔGw_a)和融资约束(FC),解释变量为持股金融机构相关变量,Controls为控制变量,ε为残差项。中介效应的具体检验步骤如下:

第一步,如果模型(1)中Finhold的回归系数α1显著,说明持股金融机构会显著影响并购商誉金额,继续进行下一步检验,否则停止中介效应分析。

第二步,如果模型(2)和(3)中的系数β1、γ1、γ2均显著且γ1数值明显变小,说明融资约束在持股金融机构影响并购商誉的过程中发挥着部分中介效应;如果系数γ1不显著,说明融资约束在持股金融机构影响并购商誉的过程中发挥着完全中介效应。

第三步,如果模型(2)和(3)中的系数至少有β1、γ2一个不显著,则进行Sobel检验,若显著则表明融资约束的中介效应显著,否则不显著。

五、实证结果与分析

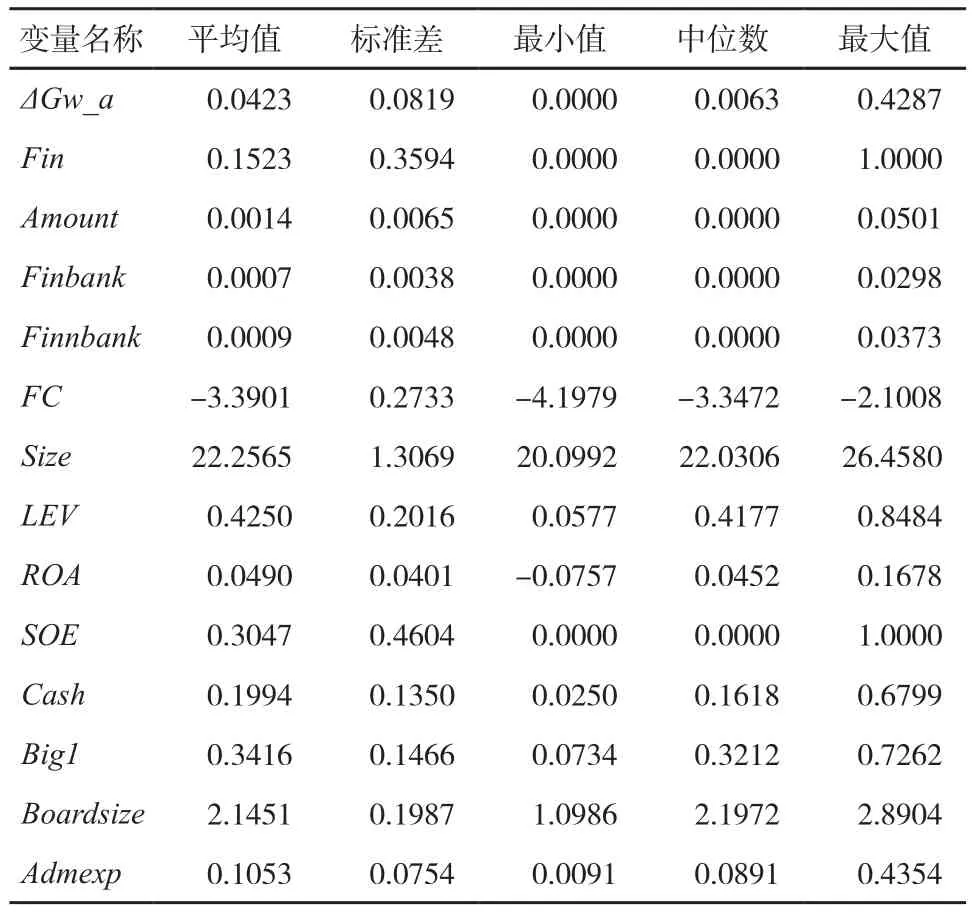

(一)描述性统计分析

全样本变量描述性统计结果如表2所示。由表2可以看出,是否持股金融机构的均值为0.1523,说明在当年度具有新增商誉的上市公司中有15.23%的公司持股金融机构。并购商誉的均值为0.0423,最小值为0,最大值为0.4287,说明部分公司新增商誉金额占总资产的比重很大。

表2 变量描述性统计

表3为区分企业是否持股金融机构的主要变量分类描述性统计。从表3可以看出,在持股金融机构的企业样本中,并购商誉占总资产比重的平均值为1.92%;而在不持股金融机构的企业样本中,并购商誉占总资产比重的平均值为4.64%。相对于不持股金融机构的企业,持股金融机构的企业当期新增并购商誉明显较低,说明持股金融机构可以降低并购商誉金额,初步印证了假设H1。持股金融机构企业中融资约束均值为-3.4742,不持股金融机构企业中融资约束均值为-3.3775,二者差异在1%水平上显著,说明持股金融机构缓解了企业的融资约束,与以往研究结论相符。

表3 主要变量分类描述性统计

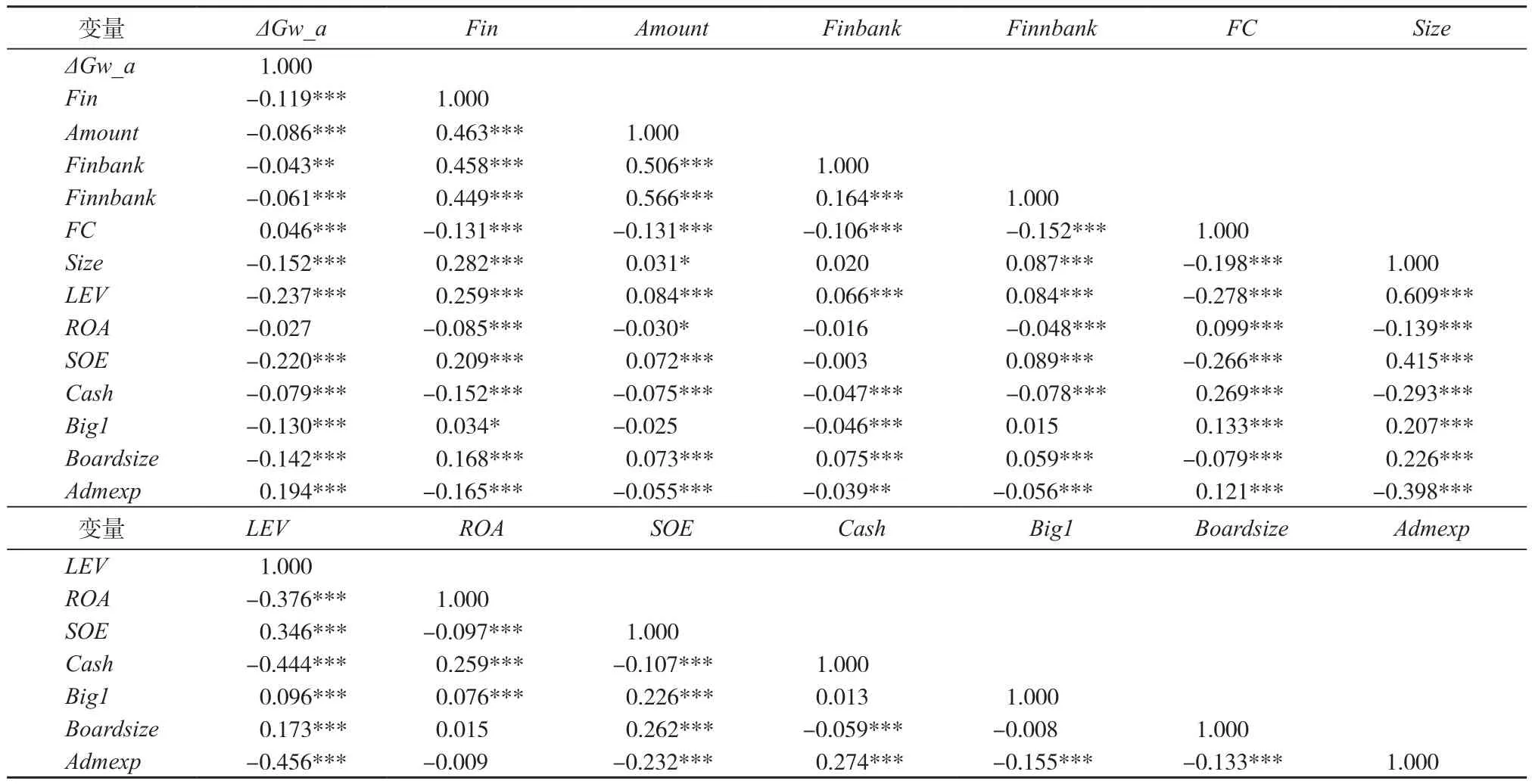

(二)相关性分析

表4为模型中主要变量的Pearson相关系数检验结果。从表4可以看出,所有控制变量两两之间的相关系数都小于0.5,说明变量之间并不存在严重的多重共线性问题,可以进行多元回归检验。持股金融机构、持股金融机构金额、持股银行和持股非银行与并购商誉的相关系数都显著为负,在一定程度上说明企业持股金融机构会降低并购商誉水平。持股金融机构与融资约束显著负相关,说明持股金融机构会缓解融资约束,与以往研究结论相符。

表4 主要变量的相关系数

(三)多元回归分析

1.持股金融机构对并购商誉的影响

通过多元回归分析法可得持股金融机构对并购商誉影响的检验结果(见表5)。

表5 持股金融机构对并购商誉影响的回归结果

表5第(1)列显示,持股金融机构与并购商誉的回归系数为-0.0064,在5%水平上显著,说明持股金融机构能够显著降低并购商誉,假设H1得到验证。第(2)列显示,持股金融机构程度的系数为-0.3740,在1%水平上显著,说明持股金融机构金额越大,当期并购商誉金额越小,假设H2得到验证。第(3)列显示,持股银行的系数为-0.5287,但是没有通过显著性检验,说明持股银行类金融机构对降低并购商誉的作用并不明显。第(4)列显示,持股非银行的系数为-0.6052,在1%水平上显著,说明持股非银行类金融机构能显著降低并购商誉。

2.融资约束对持股金融机构与并购商誉两者关系的影响

表6为融资约束对持股金融机构与并购商誉两者关系影响的检验结果。第(1)列显示持股金融机构的系数为-0.0460,在5%水平上显著,这表明持股金融机构能显著缓解融资约束。第(2)列显示,持股金融机构的系数为-0.0056,在10%水平上显著;融资约束的系数为0.0178,在1%水平上显著,说明融资约束在持股金融机构降低并购商誉中发挥了部分中介效应。第(3)列显示,持股金融机构程度的系数为-4.0448,在1%水平上显著,说明持股金融机构金额越大,越能显著缓解融资约束。第(4)列显示,融资约束的系数在1%水平上显著为负,说明融资约束在持股金融机构金额降低并购商誉中发挥了部分中介效应。第(5)列显示,持股非银行金融机构的系数为-6.5285,在1%水平上显著,说明持股非银行金融机构的程度越高,越能显著缓解融资约束。第(6)列显示,融资约束的系数为0.0170,在1%水平上显著,说明融资约束越小,并购商誉越小;持股非银行金融机构的系数为-0.4943,说明在持股非银行金融机构降低并购商誉的过程中,融资约束也发挥了部分中介效应。因此,假设H3得到验证。

表6 持股金融机构、融资约束与并购商誉的回归结果

六、稳健性检验

(一)固定效应模型

为了避免模型中变量遗漏带来的系数偏误问题,采用固定效应模型重新对持股金融机构相关变量与并购商誉金额进行回归,结果如表7所示。是否持股金融机构、持股金融机构程度和持股非银行类金融机构与并购商誉显著负相关,与前文结论一致。

表7 稳健性检验

(二)持股金融机构的稳健性检验

将企业持股金融机构比例大于5%作为界定持股金融机构的标准,重新计算持股金融机构、持股程度、持股银行和持股非银行对企业并购商誉的影响,结论没有发生实质性变化。

七、结论与启示

本文以2007—2016年有新增并购商誉的沪深A股上市公司为样本,研究了持股金融机构对并购商誉的影响。研究发现:(1)持股金融机构能显著降低并购商誉,融资约束在持股金融机构与并购商誉之间发挥了部分中介效应。(2)随着持股金融机构程度的加深,降低并购商誉的作用越明显。(3)区分持股金融机构的类型,发现持股金融机构对并购商誉的影响主要来自持股非银行类金融机构。

本文首次检验了持股金融机构与并购商誉的关系,并在持股金融机构、融资约束和并购商誉之间建立传递关系,检验融资约束对两者关系的中介作用,拓展了并购商誉影响因素的研究视角,丰富了产融结合这一非正式制度的研究领域。本文阐释了持股金融机构的企业在并购重组活动中能够通过降低信息不对称程度,降低并购商誉,对于现实经济活动中的并购重组实践具有一定的借鉴意义。具体而言,第一,作为一种非正式制度,持股金融机构特别是持股非银行类金融机构可以帮助企业缓解融资约束,拓宽信息渠道,提高投资效率,抑制过度投资,降低并购商誉。企业在并购活动中应充分利用金融机构的信息渠道、人才和技术,帮助企业制定更加合理的并购对价,抑制虚高商誉。第二,政府应当鼓励和规范企业持股金融机构,促进正式制度和非正式制度的融合,增强金融服务实体的能力,促进并购重组市场的健康发展。第三,高商誉意味着潜在的高风险,对财务报表使用者来说是一项重要信息,投资者在分析企业的并购行为及并购商誉的合理性时,可以通过企业是否持股金融机构以及持股金融机构类型等产融结合信息,做出审慎合理的投资决策。