我国海外园区的全球空间布局及其网络联系

2021-04-14马学广鹿宇张钊

○ 马学广,鹿宇,张钊

(1.中国海洋大学 国际事务与公共管理学院,山东 青岛 266100;2. 青岛市城市规划设计研究院 青岛市国土空间规划智能仿真工程研究中心,山东 青岛 266071)

一、引言

自20世纪70年代以来,新一轮全球化进程以及新自由主义的发展使得全球政治、经济乃至社会重构,同时,由于“流动空间”对“地方空间”的日益取代,生产要素逐渐摆脱行政边界的束缚并在全球范围内流动,使得资本在相对固定的环境中再生产。在此过程中,世界各国普遍通过共建产业园区作为重要的空间选择来形成多尺度间的经济联系。其中,以政府和企业为主要行为主体,以跨国产业合作为主要内容,具有“飞地式”异质嵌入区位属性的海外园区作为国家参与全球生产体系重构的重要空间载体,突破了国家边界的束缚,推动区域内生产要素在全球范围内的重组,使区域成为参与全球竞争和实现国家财富积累的重要空间单元。

自2005年商务部提出对外投资合作举措,鼓励企业到境外建设经济贸易合作区,到2019年习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛记者会上的讲话中提出将发展经贸产业合作园区作为未来共建“一带一路”合作的重点,我国海外园区建设取得了举世瞩目的成就。截至2018年,商务部纳入统计范围的境外经济贸易合作区已达113家,其中“一带一路”沿线的境外经济贸易合作区80家。《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》提出要“探索投资合作新模式,鼓励合作建设境外经贸合作区、跨境经济合作区等各类产业园区,促进产业集群发展”,因此,作为承接国家或地区间产业转移和实现生产要素全球性流动的重要空间载体,海外园区逐渐成为全球网络中的重要单元,受到了国内外学者的关注。国外海外园区的发展与研究集中于三个维度:一是探讨海外园区的合作利弊[1-4];二是对单一海外园区案例的分析[5-6];三是对某一区域海外园区的研究[7-9]。我国海外园区的研究偏重于定性分析,集中于三个维度:一是对海外园区发展驱动因素的研究,包括园区自身作用[10-13]、政府驱动[14-15]以及地域重构驱动[16];二是阐述海外园区发展历程及现状[12,17-18];三是分析海外园区发展过程中存在的问题及挑战,包括园区自身问题[19-21]和园区外围环境挑战[22-23]。总的来看,国内外对于海外园区研究主要表现如下特征:一是注重个案分析探讨[24-26],缺少宏观“面”的研究;二是较多针对单一空间维度海外园区的研究,缺少国家维度乃至全球维度海外园区的综合比较分析;三是较多侧重定性研究,缺少定量化、可视化的空间联系分析。因此,本文基于社会网络分析、GIS空间分析等定量研究方法,探讨我国海外园区①通过检索我国商务部官网、各省(自治区、直辖市)商务厅官网、各园区官网等网站,以及《1992—2018年中国境外产业园区信息数据集》共获取237个我国海外园区的相关属性数据(港、澳、台除外),包括设立时间、地点、合作国家以及主导产业类型等,时间截至2018年。的全球空间布局及其网络联系特征,为进一步完善和调整我国海外园区空间布局最优化提供路径支持。

二、我国海外园区的全球布局

中国海外园区主要由我国在海外的生产基地升级扩建而来,作为我国企业开拓国际市场的重要载体,有效促进了园区及其所在国家产业的发展。我国海外园区的发展呈现空间阶段布局和产业合作布局两种演进形式,并最终形成类别多样、分别集中的分布特征。

(一)我国海外园区的阶段布局

1.企业自发阶段

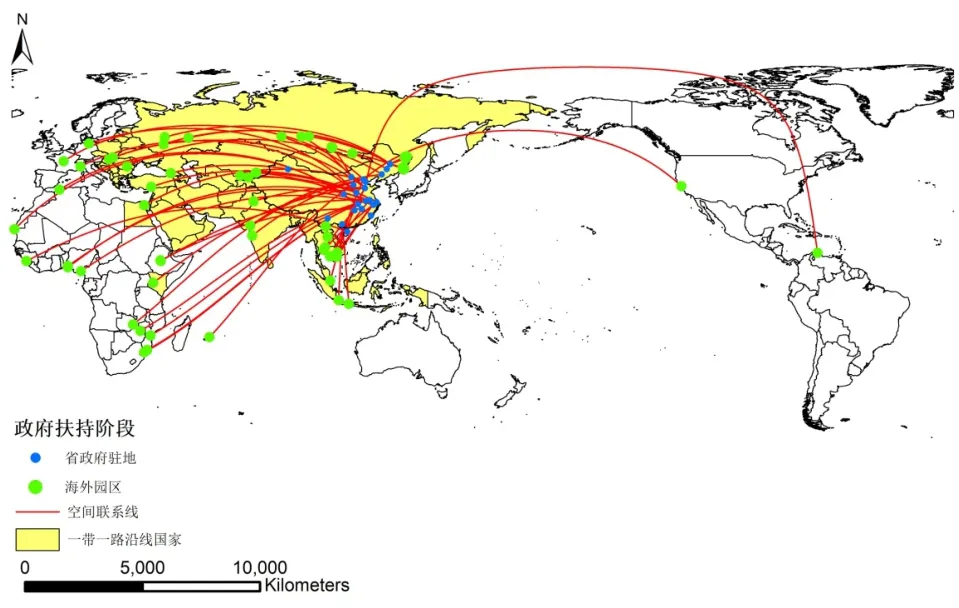

随着我国确立社会主义市场经济体制以及加入世界贸易组织,我国企业开始自发走出国门到境外投资建厂设园。如:中国电气进出口有限责任公司与越南合资经营开发越南铃中加工出口区和工业区,华侨实业集团在古巴设立境外加工贸易小区,海尔公司到美国设立美国海尔工业园,东宁华信经济贸易有限责任公司到俄罗斯设立华信中俄(滨海边疆区)现代农业产业合作区,中国华立集团到泰国建设泰中罗勇工业园[27],河南国基集团在塞拉利昂投资建设国基工贸园区,中国科技部牵头与美国马里兰大学合作建立了第一个海外科技园。在这个阶段,企业主要是自发到国外投资建厂设园,所投资国家大多位于非洲、美洲,开展以原材料、市场为导向的传统产业发展及布局,进而拓展企业业务和推销企业产品。这个阶段为我国改革开放初期,海外园区主要以我国东部省份企业到境外设厂建园为主,形成在亚洲、非洲及美洲零星散布的全球空间布局(见图1)。

图1 我国海外园区企业自发阶段全球空间布局

2.政府扶持阶段

自2005年底,我国开始出台一系列鼓励海外园区建设与发展的支持性政策,由此,海外园区的发展从企业自发“走出去”阶段进入政府扶持的阶段。商务部在2006年发布的《境外中国经济贸易合作区的基本要求和申办程序》标志着政府开始扶持企业建设海外园区。在这一阶段,我国共在海外布局64个园区,以巴基斯坦海尔-鲁巴经济区为代表的海外园区在亚洲、非洲、欧洲以及美洲建设开来。海外园区在这个阶段形成以下三大空间布局特征:第一,在亚洲形成以中国为核心,以巴基斯坦、缅甸、越南及俄罗斯等国家为主要建园国的环状分布格局;第二,在非洲形成沿印度洋-大西洋的国家分布带状格局;第三,在欧洲与美洲出现点状零星分布态势。总的来看,海外园区所涉企业数量增多,其空间布局开始呈现聚集性,打破了东部省份国外建园的“垄断式”特征,中西部省份的部分企业也到境外建园,我国在这一阶段的海外园区布局初具规模(见图2)。

图2 我国海外园区政府扶持阶段全球空间布局

3.全球布局新阶段

随着“一带一路”倡议的提出,《境外经济贸易合作区确认考核和年度考核管理办法》的制定,《关于支持境外经济贸易合作区建设发展有关问题的通知》的发文,以及《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》的发布,我国海外园区建设由政府扶持阶段进入市场主导的新阶段[28]。从2013年至本文统计截止日期,我国建成海外园区约计159家。从空间布局上看,我国海外园区的发展呈现新的特征:第一,我国海外园区在亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、北美洲以及南美洲等6大洲均有分布,构建起多向联系,基本上打造了我国对外开放的新高地;第二,上一阶段的空间布局形态和空间集聚性得到加强,逐渐构成沿丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路,以及环非洲海岸的“一带、一路、一环”全球空间布局;第三,从我国各省份来看,形成中东部省份海外建厂设园和沿边疆省份与接壤国家合作建园的新的发展格局。总的来看,我国海外园区的全球布局响应了“一带一路”倡议,也成为“一带一路”愿景与行动的重要平台(见图3)。

图3 我国海外园区新阶段全球空间布局

(二)我国海外园区的产业合作布局

《境外经济贸易合作区确认考核和年度考核管理办法》根据主要产业对我国海外园区的类型进行了划分,主要包括加工制造型园区、资源利用型园区、农业生产型园区、商贸物流型园区以及科技研发型园区。据此,我国共有加工制造型园区113家,农业生产型园区40家,商贸物流型园区39家,资源利用型园区26家,科技研发型园区19家。

1.国家维度的产业合作布局

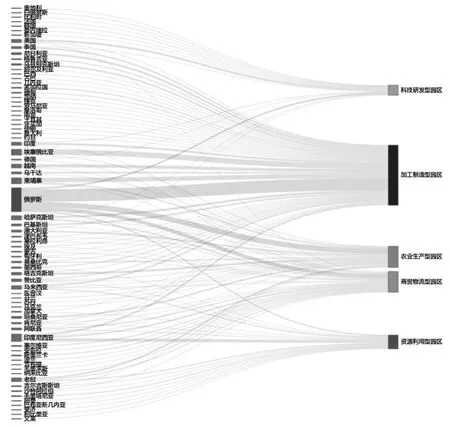

考察国家间的产业合作,我国海外园区的产业合作布局特征比较清晰(见图4)。我国加工制造型海外园区主要与俄罗斯、柬埔寨、埃塞俄比亚、印度尼西亚、马来西亚、尼日利亚等国家合作,与这些国家开展加工制造产业合作主要是因为当地林业、棉纺织业、橡胶等原材料丰富便于加工制造。农业生产型海外园区多与俄罗斯、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、澳大利亚等国家合作,海外园区选址地人口密度较小,农业用地丰富,为建立大农场、种植园提供有利条件。商贸物流型海外园区多与俄罗斯、印度尼西亚、阿联酋、斯里兰卡以及哈萨克斯坦等国家合作,主要是因为这些国家或与中国接壤,或海陆交通便利,便于商贸物流业的发展。资源利用型海外园区多布局在印度尼西亚、马来西亚、老挝、毛里塔尼亚以及俄罗斯等国家,这是因为东南亚国家矿产资源丰富,俄罗斯远东地区林业丰富,毛里塔尼亚海域则为西非渔场主要组成部分,具有丰富的渔业资源。科技研发型海外园区数量较少,主要与美国和俄罗斯开展合作,在美国与俄罗斯布局的科技研发型海外园区数量接近科技研发型海外园区总数量的1/2。总体而言,我国海外园区以向外输出一、二产业为主,合作国家众多,且大多以邻国或非洲国家为合作国家,这种产业布局符合我国新旧动能转换以及国际产业梯次转移的大趋势,但也体现出我国科技创新领域薄弱、产业结构有待优化升级的短板。

图4 我国海外园区的产业合作布局(国家维度)

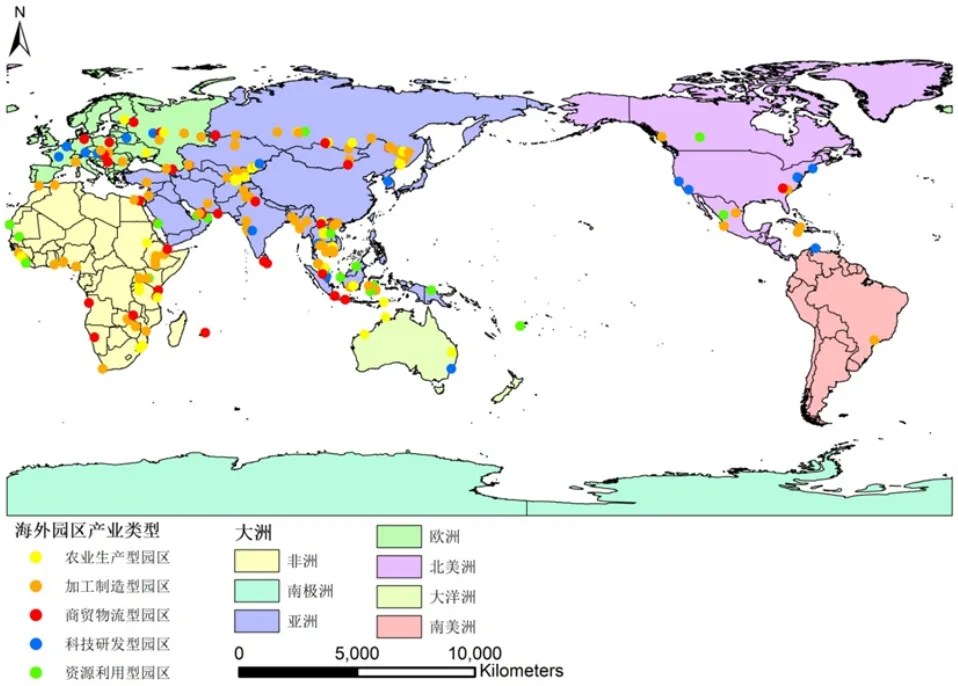

2.洲际维度的产业合作布局

我国设立在亚洲、非洲、欧洲与北美洲的海外园区产业类型较为多样,分布在大洋洲与南美洲的海外园区因数量有限而产业发展较为单一(见图5)。亚洲与非洲主要分布加工制造型海外园区、农业生产型海外园区、资源利用型海外园区和商贸物流型海外园区,这也是因为海外园区主要分布在“一带一路”沿线国家与非洲沿海国家;设立在欧洲、北美洲的海外园区多以科技研发型海外园区、加工制造型海外园区为主,此两类海外园区的结合可为我国工业制造向工业智造转变提供发展契机;设立在大洋洲与南美洲的海外园区数量不多,产业类型单一,分别为农业生产型海外园区和加工制造型海外园区。总体而言,我国海外园区的主导产业主要以加工制造业为主,其次为农业与商贸物流业,产业布局较多以当地国家优势资源为出发点与落脚点,产业发展针对性较强,但产业发展较为单一,产业空间配置不均衡,联动性较弱。

图5 我国海外园区的产业合作布局(洲际维度)

3.园区类型维度的产业合作布局

加工制造型海外园区主要集中在亚洲、非洲与欧洲,特别是在东北亚、东南亚与中亚以及非洲各国,且主要以木材加工、装备制造等资源深加工与轻工业为主。农业生产型海外园区主要分布在非洲与东南亚等国,在俄罗斯远东、澳大利亚以及中亚等国家也多有布局,大多为我国中西部省份参与建设的海外园区。其中,在非洲建设的农业生产型海外园区主要以帮扶当地农业发展为主,在东南亚建设的农业生产型海外园区以橡胶种植为主。随着农业生产型海外园区的发展,已经从单纯农业种植延伸至农产品加工、畜牧业乃至农业科技研发等领域。商贸物流型海外园区分布较为零散,主要布局在港口或陆路交通便利的城市。其中,分布在非洲与东南亚的商贸物流型海外园区主要布局在港口城市,海运交通便利;分布在我国邻国的商贸物流型园区主要为我国跨境经济合作区外方部分,与我国邻接,便于商贸物流业的发展。资源利用型海外园区主要分布在东南亚与非洲西海岸的沿海国家,当地存在丰富的钢铁、有色金属、石油等资源,同时具有丰富的渔业资源。这种类型海外园区多为我国东部沿海省份参与建设。我国科技研发型海外园区布局较少,主要分布在西欧国家与美国,一方面能够便于我国学习与吸收欧美发达国家的先进技术,但另一方面,科技研发型园区数量较少也反映出我国仍然需要加强科技研发的国际合作。

(三)我国海外园区的总体布局特征

20世纪90年代我国企业开始到海外设立产业园区,近30年来从最初的零星布局到现在的多向产业联系,我国已经架构起全球产业合作网络。我国海外园区产业输出的实质可以通过海外园区产业合作趋势来透视。我国海外园区企业自发阶段产业合作类型多样,包括加工制造、农业生产、商贸物流以及科技研发等领域,但各类型园区数量较少,主要以加工制造领域合作为主;政府扶持阶段虽以加工制造领域合作为主,但我国各产业类型海外园区数量均提升显著,且开始展开资源利用领域的合作;自“一带一路”倡议提出后,我国海外园区发展进入新阶段,各类型海外园区均大幅提升,形成了以加工制造领域合作为主,农业生产与商贸物流领域合作为辅的产业合作结构。从其不同发展阶段产业布局来看,加工制造产业一直是向外输出的主力,但已经从最初的初级加工制造向高端装备智造转变;农业生产型海外园区数量持续增长,也从最初的种植园经济与畜牧业向种植、加工、农业技术创新等一体化合作转变;商贸物流型园区的大力建设与多地布局则体现了“一带一路”倡议中的贸易畅通与设施联通的原则;资源利用型海外园区从最初的没有到现在的21家,以及科技研发型海外园区从2家发展到12家,体现出我国在石油化工、矿产资源开采、远洋捕捞、科技创新等领域的发展有了长足进展。总体而言,随着我国经济的发展、产业结构的升级以及科学技术的进步,我国以共建海外园区的方式,利用先进技术与优势产业,向外输出与合作,不仅符合全球范围内产业转移浪潮的本质与规律,也契合推动构建人类命运共同体的发展理念。

三、我国海外园区的全球空间联系

(一)国家维度的海外园区空间联系

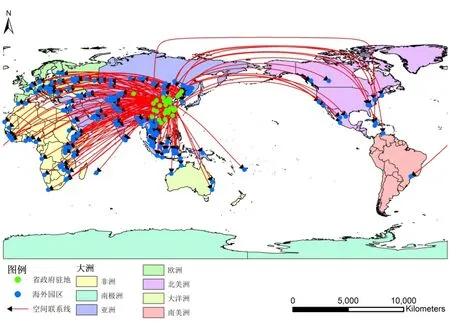

以合作国家为主要联系节点,我国海外园区全球空间联系呈现以下层级特征:第一层级,我国海外园区的核心合作国为俄罗斯,在俄罗斯的海外园区达45个,且多为我国黑龙江省走出去建设的园区。第二层级的海外园区共建国为印度尼西亚、埃塞俄比亚和柬埔寨,我国与印度尼西亚共建海外园区14个,与埃塞俄比亚和柬埔寨各建立11个,在数量建设上构建了我国-东南亚-东非之间带状联系。第三层级的海外园区共建国为哈萨克斯坦、老挝、马来西亚、越南、印度和美国,由此可以看出我国多与邻国共建园区的主要特征。前三个层级的合作联系能够表明 “一带一路”沿线国家与我国建立起了强联系关系,处于共建园区国家的前列。在第四层级,我国多与非洲国家共建海外园区,如与赞比亚共建5个海外园区,与尼日利亚、坦桑尼亚和乌干达分别共建4个海外园区,与肯尼亚和莫桑比克分别共建3个海外园区,由此看出我国海外园区与环非洲海岸国家间的合作联系特征。在第五层级中,我国开始与欧洲国家共建海外园区,虽与单个国家建立园区数量不多,但合作国家有50个,与前述层级的国家一起呈现了我国海外园区全球空间联系的基本架构。总体来看,国家维度的我国海外园区形成了以“一带一路”沿线国家为核心合作国,以非洲沿海国家为主要合作国的空间联系特征(见图6)。

(二)省域维度的海外园区空间联系

以省份企业为主要联系节点,我国海外园区全球空间联系呈现以下三大特征:第一,以黑龙江、吉林与辽宁等东北地区和以云南、广西等西南地区为主的沿疆省份与俄罗斯、越南、老挝等国家合作共建海外园区,形成环中国沿疆环状联系特征;第二,以山东、浙江、广东、江苏、福建、河南、湖南等东部沿海省份及中部省份与马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、埃塞俄比亚等海上丝绸之路国家以及非洲国家共建海外园区,形成沿海经济带状联系特征;第三,以陕西、宁夏、新疆等中西部“一带一路”省份与中亚、东欧等丝绸之路经济带沿线国家共建海外合作园区,形成陆路经济带状联系特征。总体来看,省域维度的我国海外园区基本形成了以“一环、一带、一路”沿线国家为合作国和以非洲沿海国家为主要合作国的空间联系特征(见图6)。

图6 我国海外园区全球空间联系

四、我国海外园区全球空间网络联系及其结构

(一)研究方法

本文采用社会网络分析法对我国海外园区共建合作联系网络进行分析与测度。首先,构建我国海外园区节点国家、节点省份的联系矩阵,然后,利用Ucinet6.0软件计算度数中心度、接近中心度与中间中心度,探讨我国海外园区的全球空间网络结构。

1.度数中心度

度数中心度是指与节点直接相连的点数。节点国家或省份度数中心度越大,其在我国海外园区空间联系网络中的核心性越高。度数中心度的测算公式为:

2.接近中心度

接近中心度测量的是点与点之间的“距离”,是一种针对不受其他节点控制的测度。节点国家或省份接近中心度值越大,越不易在我国境内外国际合作园区空间联系网络中受其他节点的控制。接近中心度的测算公式为:

3.中间中心度

中间中心度测量的是行动者对资源控制的程度。节点国家或省份的中间中心度越大,表明这些国家或省份对我国海外园区全球空间网络中其他节点资源的控制能力越强。中间中心度的测算公式为:

(二)国家维度的我国海外园区全球空间结构

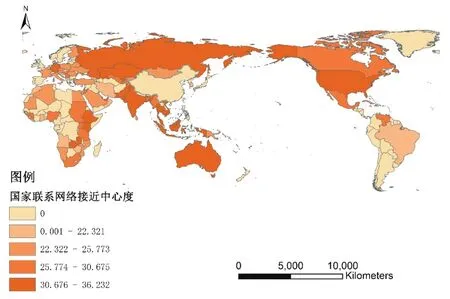

1.国家联系网络接近中心度

在我国海外园区的合作国家中,可以看出,接近中心度较高的国家大都分布在亚洲、北美洲、非洲等大洲,且积聚性较高,呈现以“一带一路”沿线国家与非洲国家为核心的核心-边缘结构(见图7)。根据自然断点法,将接近中心度划分五个等级:第一等级,即接近中心度最高的国家,呈现以俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、印度、柬埔寨、越南、泰国等“一带一路”沿线国家为主和以埃塞俄比亚、赞比亚、肯尼亚、乌干达等非洲国家为辅的我国海外园区主体节点国家的全球空间网络结构,在海外园区全球空间联系网络中具备较高自主性,不易受其他国家控制。第二等级,主要囊括了美洲的加拿大、墨西哥,非洲的苏丹、南非等国,亚洲的缅甸、孟加拉等国以及其他大洲的塞尔维亚、委内瑞拉等国家,这一级别的国家数量少且呈现发散式分布,虽然其接近中心度较高,但在未来全球网络空间联系中并不占绝对优势。第三等级,国家数量较多,且在分布上呈现聚集性,主要以欧洲的法国、奥地利、捷克、芬兰等国,非洲的阿尔及利亚、莫桑比克、埃及、利比里亚等国以及亚洲的斯里兰卡、吉尔吉斯斯坦、蒙古等国构成面状片区式分布,可以看出,这些国家在空间上具有集聚性,在全球空间网络结构中发挥着重要作用;第四等级,以区位不佳、国家体量小等原因呈现弱中心性,在全球网络空间结构中极易受来自高中心度国家的控制。为进一步直观反映我国海外园区空间联系特征,特将无海外园区国家与接近中心度为0的国家统归为第五等级,统一记为接近中心度为0(下同),此类国家从空间分布来看则主要集中于西欧、中非以及南美洲等区域(见图7)。

图7 我国海外园区国家联系网络接近中心度

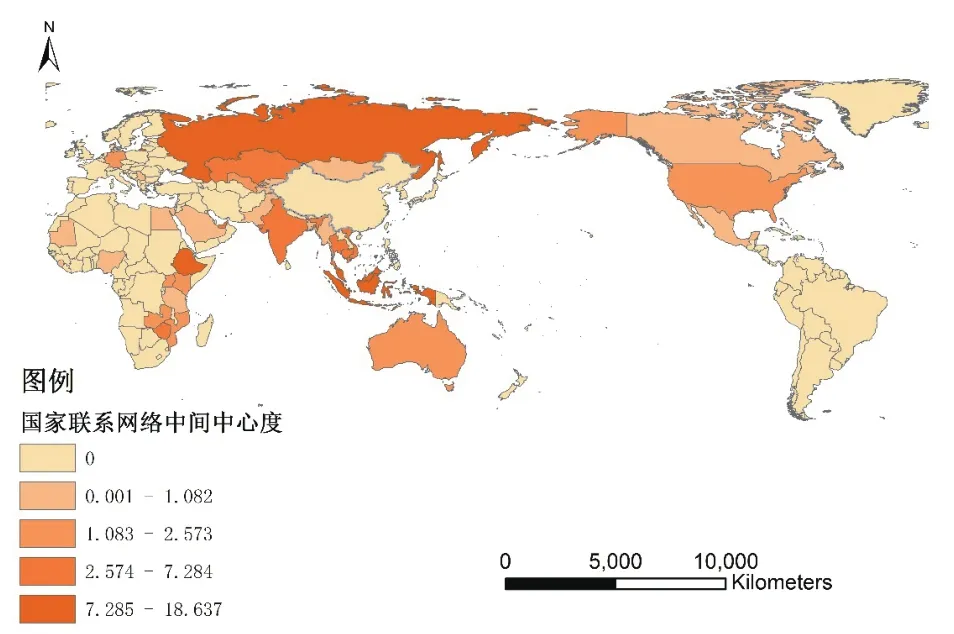

2. 国家联系网络中间中心度

通过对国家联系网络中间中心度的测算,我国海外园区全球空间网络结构呈现明显的趋同特征。根据自然断点法将海外园区所在国的中间中心度划分五个等级,可以发现国家数量明显变少。具体为:第一等级仅为俄罗斯、埃塞俄比亚和印度尼西亚三个国家,其特点是区位优越,或邻近中国,或濒临海洋,在我国海外园区全球空间结构中成为重要的中间节点国家,具有协同与调配作用。第二等级主要以哈萨克斯坦、柬埔寨、印度、泰国、越南、老挝等“一带一路”沿线亚洲国家为主导,构成以环中国为中心的较高中介度联系网络结构。第三等级包括美国、澳大利亚、肯尼亚、赞比亚、乌兹别克斯坦等国家,呈发散点状分布,在全球空间网络结构中成为区域性中介节点国家。第四等级以毛里塔尼亚、埃及、尼日利亚等非洲国家为主要中间节点,说明以上非洲国家在海外园区空间联系网络中具有一定的控制与中介作用。总体而言,这进一步印证并发展了上文中所发现的我国海外园区空间联系特征,即我国海外园区空间联系网络呈现以“一带一路”沿线国家与非洲国家为核心的核心-边缘结构(见图8)。

图8 我国海外园区国家联系网络中间中心度

(三)省域维度的我国海外园区全球空间结构

1.省份-国家联系网络度数中心度

以我国海外园区联系网络中节点度数中心度构建网络结构图(见图9),可以看出,我国海外园区节点省份与节点国家合作联系空间网络呈现以东部沿海省份与“一带一路”沿线国家为核心的核心-边缘结构。从度数中心度节点省份来看,山东、北京、浙江、福建、辽宁、广东、上海等东部沿海省份,以及湖南、四川、安徽、新疆等少数中西部省份在全球海外园区空间网络联系中与其他国家联系密切,形成以东部沿海省份为主,中西部省份为辅的布局结构。需要说明的是,虽然黑龙江省在海外建厂设园数量较多,但是从联系流向来看,几乎全部流向俄罗斯境内,因此在全球空间网络结构中,并未与其他国家建立有效联系,因此,其度数中心度较低,并未形成控制能力较强的节点省份。

图9 我国海外园区全球空间联系网络结构图

从度数中心度节点国家来看,俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、哈萨克斯坦、越南、柬埔寨等“一带一路”沿线国家以及埃塞俄比亚在这个网络中与我国各省份合作共建园区,节点核心性较强,成为在亚非支撑我国海外园区建设的重要合作国家。相比而言,赞比亚、澳大利亚、德国、巴西等非洲、欧洲以及美洲国家虽然与我国建立合作关系,但其度数中心度较差,在全球海外园区总的体系结构中边缘化,处于受支配地位。因此,在我国海外园区合作联系网络中,我国东部沿海省份以及“一带一路”沿线国家在网络中处于核心地位,具有较强的控制能力,同时在网络中,以我国各省份(自治区、直辖市)为核心向外输出,形成了多个彼此较为独立的小团体。

2. 省份-国家联系网络接近中心度

从网络接近中心度来看,我国境内省份(不包含港澳台)除西藏、青海和贵州外的省份都在不同程度上与海外国家建立合作园区。根据自然断点法,将我国省份接近中心度划分为五个等级:第一等级,即接近中心度最高的省份为山东省,其海外园区数量最多,涉及领域最广,依靠优越的区位及政策,成为控制能力最高和联系国家最多的节点省份。第二等级则主要包括江苏、北京、辽宁、浙江、上海等“一路”沿海省份,表现出较高的控制能力与网络联系强度,呈覆盖我国东部沿海的带状分布格局。第三等级则囊括了我国大部分省份,包括福建、广西、黑龙江、内蒙古、新疆、海南等“一带”沿线中西部省区,其特点主要以接壤国家为合作对象,形成区域性联系特征。第四等级仅为甘肃省,其在全国等级网络格局中的接近中心度最低,因其本省经济及其区位导致在海外园区建设中处于不利地位。第五等级,即无海外园区数据的省份和地区(见图10)。

图10 省份-国家联系网络接近中心度

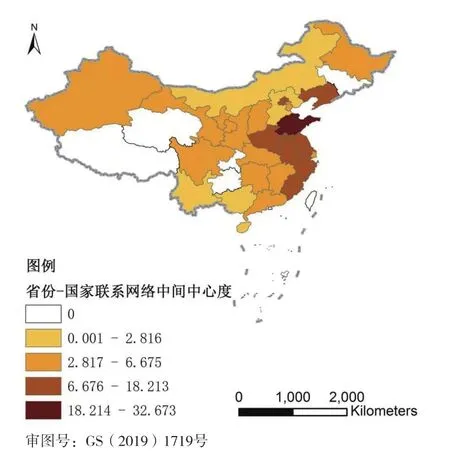

3. 省份-国家联系网络中间中心度

从网络中间中心度尺度看,我国各省份(不包含港澳台)呈现明显与网络接近中心度相同的网络联系结构。根据自然断点法,可以将我国省份-国家联系网络中间中心度划分为五个等级:第一等级依然仅为山东省,在我国省份联系网络结构中拥有绝对的中间控制能力,成为我国海外园区空间网络结构的核心节点省份。第二等级包括北京、辽宁、浙江、福建、安徽、河南等东部沿海各省、直辖市以及极少数中部省份,成为我国省份-国家中间中心度较高的节点省份。第三等级和第四等级则主要为中西部省份,包括黑龙江、海南、四川、广西、云南等省份,这类省份中间中心度较低,尚无法发挥核心节点省份的优势作用。需要指出的是,与接近中心度不同,吉林与重庆两省份中间中心度为0,尚未形成与其他国家相联系的中间节点功能。综上可以发现,东部沿海省份与“一带一路”沿线省份均在我国海外园区合作联系网络中具有较高的核心性,能够起到控制与中介作用(见图11)。

图11 省份-国家联系网络中间中心度

五、结论与建议

(一)主要结论

本文主要研究结论:第一,从全球空间布局来看,我国海外园区呈现空间阶段布局和产业合作布局两种演进形式。第二,从全球空间网络联系来看,我国已经形成与“一带一路”沿线国和非洲沿海国家的强强联系特征,并在欧洲、美洲形成多点状国家联系特征。第三,从空间网络结构来看,我国海外园区节点省份与节点国家合作空间联系网络呈现以东部沿海省份、“一带一路”沿线国家与非洲沿海国家为核心的核心-边缘结构,且形成了沿丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路,以及环非洲海岸的“一带、一路、一环”全球空间网络结构特征。

(二)对策建议

基于我国海外园区全球空间产业布局及其空间联系特征,对我国海外园区在新时期发展和优化空间布局提出建议。第一,以“一带一路”为发展契机,在巩固“一带、一路、一环”海外园区空间格局的基础上优化以区域空间治理为导向的园区产业空间。第二,在全球范围内与不同大洲国家开展多领域、常态化的互信互利友好合作,构筑全方位、多层次、深领域的园区合作格局。第三,对内发挥各临海、临边等省份的区位、产业优势,对外与园区所在国构建良好经贸合作平台,发挥节点省份与节点国家的联动作用。第四,以我国海外园区空间布局与联系为基础,进一步构筑以海外园区为载体的国内-国际区域空间治理体系,积极服务于“国内大循环,国内国际双循环”相互促进的新的发展格局。