外商投资、环境规制与长江经济带城市绿色发展效率

2021-04-12黄磊吴传清

黄磊 吴传清

摘 要:基于2011—2017年长江经济带110个地级及以上城市面板数据,采用面板空间杜宾模型系统分析外商投资对长江经济带城市绿色发展效率影响的直接效应和间接效应,进一步采用面板门槛模型考察在环境规制约束条件下外商投资的环境效应。研究发现:外商投资对长江经济带城市绿色发展效率具有阶段性“倒U型”直接影响,外资绿色技术竞争优势并不突出;外商投资对长江经济带城市绿色发展效率表现为交替的环境规制“逐底竞争”和“标尺竞争”外溢效应;强化环境规制约束有利于提升外商投资对长江经济带城市绿色发展效率的正向促进作用。进一步增强长江经济带城市绿色发展能力,应加大对外商投资的环境监管力度,提升绿色外资政绩考核权重,构建外资环境风险联防联控机制。

关键词:外商投资;环境规制;城市效率;绿色发展;长江经济带发展

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2021)03-0094-17

长江经济带是我国消化吸收利用外资的主战场。外资在推动长江经济带快速发展中发挥着重要作用。长江经济带各省市经济发展水平差异显著,部分省份经济增长的动机较强,可能会主动降低外资准入环境门槛。完善外商投资政策,绿色高质量引进利用外资,是我国对外开放的重要议题。绿色发展效率是区域绿色生产能力的集中反映。外商投资对长江经济带城市绿色发展效率会产生何种影响?是促进还是抑制?在不同环境规制强度下,外商投资对长江经济带绿色发展效率是否存在异质性影响?回答这些问题,对于加快长江经济带绿色高质量发展、推动国家生态文明治理体系和治理能力现代化建设具有重要现实意义。

一、相关文献综述

学术界关于外商投资对绿色发展效率的影响研究大都以环境规制为切入口,主要有三种观点:一是认为外商投资对东道国存在“污染天堂”效应。在经济发展和稳定就业的压力下,东道国地区间存在环境“逐底竞争”倾向,各地区竞相降低環境准入门槛,客观上为国外淘汰落后的产业找到了新的发展空间,使其得以规避母国高强度的环境政策约束,以致污染型外资企业在东道国大量集聚以延续生命周期,严重削弱了东道国的绿色生产能力[1]。二是认为外商投资对东道国具有“污染光环”效应。跨国投资企业具有较强的国际竞争力,它们采用全球统一的环保生产标准,引领东道国环境生产要求,协同带动整体环境门槛提升,促进企业增强产品绿色含量,降低污染排放量,推广应用绿色生产技术、管理模式和生活方式,从而促进东道国环境质量提升[2]。三是外商投资对东道国环境影响具有不确定性[3]。外商投资对东道国环境的影响效应与跨国企业自身环境属性、东道国居民绿色环保意识和产业基础密切相关。绿色高技术新兴产业的跨国转移可以形成良好的技术外溢效应。东道国产业基础良好有助于其消化吸收国外先进生产技术[4],当然也可能由于外商投资在当地份额整体较小,尚不足以影响承接地绿色发展能力。

绿色发展效率是区域绿色生产能力的集中反映。外商投资对区域绿色发展效率的影响一般涉及环境规制。学术界认为,环境规制对绿色发展效率的影响效应存在异质性。市场型和社会调节型环境规制工具更有利于激发企业推广应用绿色生产技术的内生性,而政府命令控制型规制政策则会削弱企业生产效率[5]。经济较发达地区适应环境规制的能力较强,可迅速将绿色生产技术应用转换为绿色生产力,而欠发达地区则被迫缩减生产计划以适应环保标准[6]。企业对环境规制约束存在一定的调整周期,早期会出现较大的生产波动,而随后则逐渐适应新的环境规则,整体呈现阶段性特征。环境规制对区域或产业绿色生产能力的影响不尽相同,需根据具体情况进行实证检验。

学术界关于外商投资与环境规制的关系以及环境规制对绿色发展效率影响效应的探讨已较为充分,而将环境规制作为约束条件来探讨外商投资对区域或产业绿色生产能力的研究尚不多见。关于在环境约束下外商投资对绿色发展效率的影响效应主要集中于探讨环境规制、外商投资交互项对绿色发展效率的交互效应[7]或调节效应[8],侧重分析二者的交互作用与相互关系对区域或产业绿色生产能力的综合影响,环境规制调节效应一般呈现较强的地区和行业异质性[9]。该种处理方式未能明确环境规制的外在约束条件,对在环境规制外在约束下外商投资的环境效应估计准确性有待提升[10]。

学术界关于外商投资、环境规制与区域绿色发展效率的关系已形成一批研究成果,但仍可从以下方面加以丰富完善:一是关于外商投资对区域绿色发展能力的直接影响关注较少,更多聚焦于外商投资与环境规制的互动关系;二是关于外商投资对区域绿色发展影响的理论机理缺乏足够的探讨,大都直接基于模型分析二者关系;三是忽视外商投资的环境空间效应,随着区域间联系日益密切,不考虑空间关联性将不能准确识别外商投资的环境效应。鉴于此,本文在厘清外商投资影响区域绿色发展效率的作用机理的基础上,分析外商投资对区域绿色发展效率影响的直接效应与空间溢出效应,进一步探究环境规制约束下外商投资对区域绿色发展效率的影响。

二、外商投资、环境规制对绿色发展效率的影响机理

外资在激发市场活力、拉动经济增长等方面发挥着重要作用。外资进入有利于获取新的技术生产力,环境规制可对企业生产行为产生约束效应。外商投资、环境规制对区域绿色发展效率的影响可归纳为三种效应。

一是技术溢出效应。为保证充分的盈利能力并适应东道国的环境保护标准要求,外商投资企业进入东道国区域的生产技术一般高于当地企业,这样可维持一定的产品质量优势并规避环保惩罚性约束。就市场竞争角度而言,外资企业与本地区同行业企业的竞争以及人才、信息、产品间的流动,可将外资企业相对较为先进的生产技术和管理模式扩散至区域内各企业,使区域生产能力整体水平得到较大幅度提升[11]。从产业链上下游角度来看,产业链上游内资企业须改进生产技术以适应外资企业高标准产品采购需求,而下游内资企业则可接受外资清洁绿色管理理念和生产技术服务,从而推动全产业链绿色技术升级。就空间关联角度而言,随着区域综合立体交通网络体系的建立完善,特别是大数据、云计算、区块链等以互联网技术为基础的新型基础设施建设快速推进,外资企业与周边内资企业的业务往来更加便捷,地区间外资与内资企业要素流动的空间交互作用更为凸显。长江经济带是国家重要战略支撑带,外商投资对其经济贡献较大,内资企业获取了较大的技术外溢红利,技术传播效应可能更为强烈。据此,提出如下假设:

H1:外商投资具有技术外溢作用,可促进长江经济带城市绿色发展效率提升。

二是污染扩散效应。进入东道国的外资企业尽管在生产技术上可能较当地企业存在一定优势,但外资企业更多进入的是劳动密集型和资本密集型产业,行业绿色度属性较低。出于技术垄断的考虑,外资企业不会将最先进的生产技术转移至东道国,“市场换技术”对于东道国技术升级的促进作用并不持久。随着技术红利的逐渐消散,进入传统产业价值链低端的外资企业与内资企业技术趋同,会造成低端技术锁定,出现“比较优势陷阱”,逐渐对东道国产业转型升级和竞争力提升产生阻碍作用。在财政分权和GDP导向考核下,地方政府倾向于放宽外资准入门槛,偏向外资企业规模数量而非绿色含量。随着外资企业带来的环境问题凸显和居民环保意识的增强,区域环境规制强度会不断提升,外资企业可能向其他地区迁移,造成污染产能扩散。长江经济带地区发展不平衡性突出,外资企业可能会利用市场分割拓展市场空间并扩散低端产能[12]。据此,提出如下假设:

H2:外商投资会造成污染产能向外扩散,阻碍长江经济带城市绿色发展效率提升。

三是政策引导效应。地方政府的环境政策是外资企业进行市场决策的重要依据。外商投资对东道国绿色生产能力的影响究竟是“污染天堂”论还是“污染光环”论居于主导地位,与地方政府执行的环境政策标准存在紧密联系[13]。适宜的环境政策可起到有效的环境准入门槛识别机制作用,将高污染型企业排除出本地市场,吸引出口导向型高质量外资企业进入,引导企业为达到环境监管要求而强化绿色技术研发,带动区域绿色生产能力提升。若地方政府降低环境监管力度,放宽企业环境准入门槛,外资规模可能会保持快速增长态势,但外资流入是以降低环保标准为代价换来的,进入企业不具备在环境技术方面的持久比较优势,缺乏绿色技术创新主动性,容易造成低端产能无序扩张。长江经济带各省市发展水平差异显著,内部地区环境政策执行力度不一,使得外商投资在不同的环境政策导向下对地区绿色生产能力的影响效应存在差异性。据此,提出如下假设:

H3:外商投资对绿色发展效率影响在弱环境规制阶段以“污染天堂”效应为主;而在强规制阶段,则以“污染光环”效应为主。

上述理论分析表明:由于存在技术外溢效应和污染扩散效应,且长江经济带上中下游地区发展程度和环境规制强度存在较大差异,外商投资对长江经济带城市绿色发展效率的影响可能呈现单一线性关系或“U型”“倒U型”复合关系,具体需根据地区异质性分析来确定。由于环境规制的介入,外商投资对区域绿色发展效率的影响可能具有强化提升作用,对外资企业环境信用起到识别效果,当然这种加速促进作用是基于外资企业的技术创新能力足以应对环境规制引致的生产成本加成的。考虑地区经济所处的发展阶段,亦需在实证结果中加以具体分析。

三、实证分析

(一)模型的构建

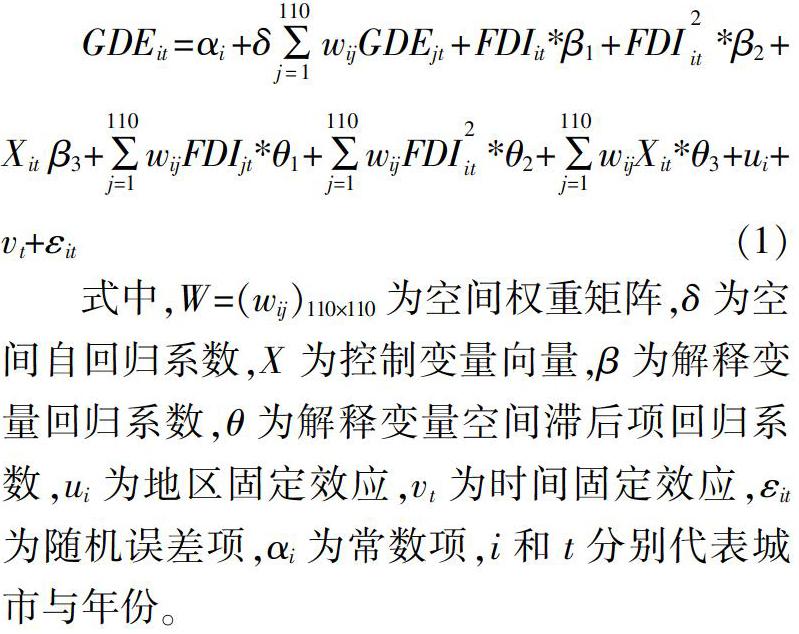

外商投资可以通过技术溢出效应和污染扩散效应对区域绿色发展效率产生影响,可能存在空间溢出效应,因此本文采用空间计量模型作为探究外商投资对长江经济带城市绿色发展效率影响的分析工具。参考Elhorst[14]的研究成果,首先直接使用包含内生空间交互效应和误差项空间交互效应的空间杜宾模型SDM作为基准模型,并通过LR检验和Wald检验识别空间效应存在性及具体类型:若不存在空间效应,则直接使用普通面板模型;若仅存在内生空间效应,则采用空间滞后模型SAR;若仅存在误差项空间交互效应,则采用空间误差模型SEM;若两种空间效应同时存在,则采用空间杜宾模型SDM。空间杜宾模型具体形式如下:

式中,W=(wij)110×110为空间权重矩阵,δ为空间自回归系数,X为控制变量向量,β为解释变量回归系数,θ为解释变量空间滞后项回归系数,ui为地区固定效应,vt为时间固定效应,εit为随机误差项,αi为常数项,i和t分别代表城市与年份。

(二)变量选取

解释变量:绿色发展效率(GDE),采用改进DEA模型——包含非期望产出的非导向全局超效率EBM模型测度,详见式(2)。其中,要素投入主要考虑劳动和资本两类生产要素,采用城市单位从业人员平均数与城镇私营和个体从业人员数之和衡量劳动力投入,采用基于永续盘存法计算的城市固定资产资本存量衡量资本投入,折旧率参考张军等[15]的研究取值為9.6%;期望产出利用城市增加值GDP来衡量;考虑到工业污染为主要污染源,采用工业废水排放量、城市工业二氧化硫排放量、城市工业烟(粉)尘排放量来衡量环境非期望产出。

核心解释变量:外商投资(FDI),采用各城市实际使用外资金额占全社会固定资产投资比重来衡量。由于代理变量是以美元作为计量单位的,因而本文采用美元对人民币的年平均汇率折算成相应以元为计量单位的人民币。在理论分析中已知外商投资可能存在技术溢出效应和污染扩散效应,因此这里将外商投资的一次项和二次项同时纳入模型以检验影响效应是否具有非线性特征。

就控制变量而言,参考学术界关于外商投资对绿色生产能力影响的前期研究成果选取控制变量的做法[16-17],本文主要考虑六大控制变量。一是技术创新(techn)。加大科技投入,推广应用科技创新成果,有利于增强区域绿色发展科技支撑能力。这里以财政科技支出占财政支出经费比重作为技术创新代理变量。二是经济发展(econo)。区域经济发展程度越高,居民的环保需求越强烈,进行产业转型的经济基础越扎实,越有利于增强区域绿色生产能力,可采用人均GDP作为经济发展代理变量。为降低数据波动性,规避异方差性,这里对人均GDP进行自然对数化处理。三是产业结构(struct)。一般而言,第三产业的清洁属性高于第一、第二产业,而第二产业为主要产污部门,这里以第三产业增加值与第二产业增加值之比作为产业结构高度化的代理变量。四是要素禀赋(factor)。资本要素较劳动力要素在现代生产技术条件下生产率更为高效,这里采用劳均资本存量作为要素禀赋代理变量,为降低数据波动性,亦进行自然对数化处理。五是政府能力(govern)。地方政府主导的经济资源越多,越有利于参与绿色发展公共事务,助推环保政策落地,加快绿色公共基础设施建设,提升地区绿色生产能力,这里采用公共财政支出占地区GDP比重作为政府能力代理变量。六是城镇化(urban)。城镇化推进有利于高素质环保人才集聚,增强居民的环保需求,并推动绿色技术创新,这里采用常住人口城镇化率作为城镇化代理变量。

(三)数据来源

本文研究对象为长江经济带110个地级及以上城市。因2011年安徽省和贵州省发生了较大的地级行政单元区划调整(原地级市巢湖市被撤销,分别并入合肥市、芜湖市和马鞍山市;原毕节地区和铜仁地区调整为地级市毕节市和铜仁市),为保证研究单元口径一致性,本文以2011年为研究起点,研究时限确定为2011—2017年。基础指标数据均来自2012—2018年《中国城市统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国贸易外经统计年鉴》及长江经济带沿线11省市统计年鉴和2011—2017年江西、贵州、云南省内城市国民经济和社会发展统计公报。涉及市场价值的各城市地区生产总值、全社会固定资产资本形成总额分别采用各城市所在省市以2011年为基期的定基GDP平减指数、固定资产投资价格指数平减。主要变量(含下文环境规制变量envir)描述性统计如表1(下页)所示。

由于长江经济带上中下游地区发展水平差异显著,因而外商投资对长江经济带城市绿色发展效率影响可能存在显著差异。本文从长江经济带整体及上中下游地区四个维度分析外商投资对绿色发展效率的影响效应。地区间空间交互作用更多是依托于地理因素,相邻地区更易进行资金、人才、要素、产品流通,地理型空间交互作用更为凸显。因此,本文基于queen地理邻接关系构建二元空间权重矩阵,若两城市行政区域有共同边界或顶点,则权重元素取值为1,否则为0。考虑到空间计量模型关于空间权重矩阵具有较强敏感性,这里以各城市政府驻地间地理距离的倒数来构建空间权重矩阵,并进行稳健性检验。

(四)结果分析

Elhorst[14]提出的空间计量模型选择方式有从具体到一般、从一般到具体两种识别范式,本文为精炼分析过程选择后一种识别范式,直接进行SDM空间固定或空间随机的Hausman检验以及空间滞后、空间误差Wald检验与LR检验。Hausman检验统计量对应的显著性水平均低于1%,表明时间空间双固定面板空间杜宾模型为分析外商投资对长江经济带城市绿色发展效率影响效应的基准模型。而Wald检验和LR检验均通过5%的显著性水平检验,表明内生空间交互效应和误差项空间交互效应同时存在,无法退化成空间滞后模型、空间误差模型或传统非空间模型。由于去均值固定效应模型估计存在一定偏误,本文使用Lee & Yu[18]提出的偏误校正法修正,结果如表2所示。空间杜宾模型包含被解释变量空间滞后项,存在反馈效应,无法通过解释变量空间滞后项系数识别空间溢出效应,参考Lesage & Pace[19]的做法分解出外商投资的直接效应和间接效应,结果如表3所示。

1.对整体城市绿色发展效率的影响

外商投资对长江经济带整体城市绿色发展效率直接影响效应呈先促进后抑制的倒U型关系。直接效应一次项回归系数在10%的显著性水平下为正,符合假设1。外资企业与内资企业存在技术梯度差,初期引进外资有利于内资企业生产技术加速革新,引致总体生产效率提升。而直接效应二次项回归系数在10%显著为负,符合假设2。随着内外资企业技术趋同,技术扩散外溢红利逐渐消失,外资企业的污染排放效应超过生产效率提升效应。与朱东波和任力[7]研究发现一致,进入长江经济带的外资企业更多集中于传统中低端行业,较内资企业虽具有一定的生产技术优势,但并不具有稳定的绿色技术竞争优势,难以持久提升长江经济带城市绿色生产能力。

外商投资对长江经济带整体城市绿色发展效率呈现先抑制后促进的U型空间溢出效应。间接效应一次项回归系数在10%的显著性水平下为负,表明引进外资企业初期对周边地区城市绿色生产能力提升具有阻碍作用;间接效应二次项回归系数在10%的显著性水平下为正,表明从长期来看外资企业对周边地区城市绿色发展效率具有正向促进作用。长江经济带城市间发展不均衡,追求经济增长仍是一些地方政府的主要政策目标,在引进外资过程中存在环境“逐底竞争”。周边城市为发挥外资的经济带动作用,可能会降低环境准入门槛,这使得进入企业的环境污染效应较为明显,与假设2相符。随着环境问题逐步凸显,政府会加大外商投资环境监管力度,强化对存量外资企业污染治理的监管,并要求提升进入企业的生产清洁度,这使得对周边地区的绿色警示效应逐渐显现。

就控制变量效应而言,技术创新对长江经济带城市绿色发展效率影响不明显,创新投入强度不足以驅动绿色技术创新,存在一定的创新要素错配。经济发展可为长江经济带城市绿色发展效率提升提供物质基础,支撑本地区城市和周边城市绿色化发展。产业结构对长江经济带城市绿色发展效率影响不大,可能长江经济带城市整体产业结构高度化程度尚不足以驱动城市绿色发展。要素禀赋对长江经济带城市绿色发展效率具有促进作用,资本导向型产业结构有利于加速生产技术更新频率,并带动周边地区城市竞相加快技术革新步伐。政府能力对长江经济带城市绿色发展效率直接促进作用有限,环境治理对周边城市具有警示效应,会引导周边城市将财政开支向环境事业倾斜。城镇化对长江经济带城市绿色发展效率具有抑制作用,粗放型土地城镇化仍居于主导地位,对周边地区的新型城镇化警示效应尚不明显。

2.对上游地区城市绿色发展效率的影响

外商投资对上游地区城市绿色发展效率具有弱倒U型直接影响效应,促进作用不明显。直接效应一次项回归系数不显著为正,而二次项回归系数在10%显著性水平下为负,表明上游地区的外资技术外溢效应不强,外资企业对上游地区生态环境具有较强负面影响。一方面,上游地区城市总体发展水平较低,环境管制力度相对最为宽松,外资企业容易进入采矿、石化等污染密集型高能耗产业,造成较大的环境污染。另一方面,上游地区覆盖较多国家重点生态功能区,生态功能重要且生态系统较为敏感脆弱,外资企业在资源环境承载能力较弱的上游地区生产所造成的环境负面影响更加明显。

外商投资对上游地区城市绿色发展效率具有强烈的U型空间溢出效应。间接效应一次项回归系数在10%显著性水平下为负,而二次项回归系数则在1%的显著性水平下为正,两者绝对强度均高于长江经济带整体城市水平。上游地区城市发展程度较低,城市间外资竞争更为严重,周边城市引进外资付出的环境代价巨大,然而外资企业技术和资金基础较为扎实,将绿色技术转换为现实生产能力较强,在环境问题凸显的严环境规制约束下,可促进绿色技术创新研发应用,迅速提升城市绿色生产能力。上游地区绿色发展效率间接效应的灵活性较强,可根据外资企业的污染排放效应适时调整外资绿色生产能力。

就控制变量效应而言,技术创新对上游地区城市绿色发展效率具有直接阻碍作用,传统高能耗产业耗费大量的政府科技投入并得以延续生命周期,而对周边城市绿色溢出效应有限。經济发展对上游地区城市绿色发展效率具有直接促进作用,可为经济绿色转型提供物质基础,但上游地区城市要素资源有限,难以带动周边城市绿色生产能力提升。产业结构高度化的环境效应在上游地区表现较弱,对城市绿色发展效率影响不大。要素禀赋结构资本化有利于提升上游地区城市绿色发展效率,但可能影响周边地区城市资本要素积累。政府能力对上游地区城市绿色发展效率直接提升作用有限,无力投入过多资源至环保领域,却间接凸显周边城市政府环境责任和环境绩效。土地城镇化在上游地区城市较为突出,引发周边地区城市建设用地恶性竞争,抑制了城市绿色发展效率。

3.对中游地区城市绿色发展效率的影响

外商投资对中游地区城市绿色发展效率具有单一线性直接促进作用,可以持续提升绿色生产能力。直接效应一次项回归系数在10%的显著性水平下为正,而二次项回归系数未通过显著性检验,外资企业在中游地区产生了较强的纯技术扩散效应,符合假设1。一方面,中游地区为国家传统制造业基地,产业基础较为扎实,在生产技术梯度差作用下,引进外资带来的技术扩散红利在生产效率提升方面较其他地区更为强烈。另一方面,中游地区近年来下大力气破解重化工产业围江问题,提高了进入企业的环境准入门槛,严防污染产业转移,直接保障了进入本地的外资企业具有强劲的绿色生产能力。

外商投资对中游地区城市绿色发展效率具有持续抑制效应,不利于周边城市绿色生产能力提升。间接效应一次项回归系数在10%的显著性水平下为负,且二次项回归系数不显著地为负,引进外资对中游地区城市周边地区绿色生产能力抑制效应持续性较强,与直接效应方向完全相反。中游地区城市间差异较大,面临经济增长和环境保护双重压力,外资属于相对稀缺的拉动经济的增长要素,可带来政府税收和居民就业增加,因而可能诱发周边城市产生外资竞争效应,主动降低环境准入标准,使得外资企业降低治理力度,产生大量未经处理的环境排放物,削弱周边城市绿色发展内生性。

就控制变量效应而言,技术创新未能对中游地区城市绿色发展效率产生显著影响,科技研发投入强度不足,存在创新资源错配。经济发展对中游地区城市绿色发展效率提升具有显著的直接促进作用,可为绿色发展提供物质基础,但对周边城市带动作用微弱。产业结构高度化对中游地区城市绿色发展效率基本未产生影响,中游地区二三产业内部结构有待优化。要素禀赋结构资本化有利于促进生产技术更新,提升绿色发展效率,但对周边城市存在资本虹吸效应。政府能力对中游地区城市绿色发展效率直接作用不明显,政府对环保的投入力度有待提升。中游地区城市亦存在土地城镇化倾向,周边城市竞相争夺建设用地,粗放式发展倾向较为明显。

4.对下游地区城市绿色发展效率的影响

外商投资对下游地区城市绿色发展效率直接影响效应呈现典型的先促进后抑制的“倒U型”关系。直接效应一次项回归系数在5%的显著性水平下为正,二次项回归系数则在1%的显著性水平下为负,外商投资的技术革新效应和污染扩散效应交替出现。下游地区总体发展水平最高,对外资的技术门槛较高,新进入外资企业具备较强的绿色生产技术优势,有力驱动了下游地区绿色生产能力提升。但下游地区产业和科技基础扎实,内资企业可迅速实现与外资企业技术趋同,外资技术优势逐渐消散,且下游地区覆盖苏浙沪皖四省,内部城市间发展差异显著,欠发达地区城市引进外资企业质量参差不齐,外资企业对绿色持续发展起到了阻碍作用。

外商投资对下游地区城市绿色发展效率的空间溢出效应呈现相同的“倒U型”特征。间接效应一次项回归系数在10%的显著性水平下为正,二次项回归系数在5%的显著性水平下为负,与直接效应特征高度吻合,促进作用在前而抑制效应在后。下游地区城市间交通和通信网络发达,城市间联系紧密,外商投资对城市绿色发展效率的直接效应可以迅速传递到其他城市,产生相同的间接效应。部分欠发达城市为扩大外资规模,甚至存在降低环境准入标准的机会主义倾向,引进产污能力较强的外资企业,正向技术外溢效应逐渐被低环境生产技术外资企业的污染扩散效应抵消并超越。

就控制变量效应而言,技术创新对下游地区城市绿色发展效率直接促进作用不明显,科技投入强度仍有待提升,但对周边临近城市具有显著的正向外溢效应。经济发展对下游地区城市绿色发展效率的带动效应显著,下游地区城市一体化进展良好,可带动周边城市加快绿色发展进程。产业结构高度化对下游地区城市绿色发展效率提升具有较强的直接促进作用,有助于下游地区城市现代服务业和高技术制造业发展壮大,并带动周边城市产业结构绿色高端化。要素禀赋资本化有力地提升了下游地区城市绿色发展效率,但可能会吸收周边城市绿色发展资本要素。政府能力对下游地区城市绿色发展效率具有阻碍作用,下游地区财政资源仍倾向于经济领域,但对周边城市亦存在绿色警示效应。土地城镇化对下游地区城市绿色发展效率抑制作用依然突出,但并未引起周边城市恶性土地竞争。

5.稳健性检验

为保证上文分析结果的可靠性,还需进行稳健性检验。由于上文采用空间计量模型分析外商投资对长江经济带绿色发展效率的影响效应,而空间计量模型对空间权重矩阵敏感性较强,若改变权重矩阵而与上文分析基本一致,则可确保上文分析具有较好的稳健性。因此,本文借助ArcGIS10.6平台获取政府间距离,以各城市政府驻地间地理距离反函数构建地理距离空间权重矩阵,进行Wald检验和LR检验后,依然发现时间空间双固定面板空间杜宾模型SDM为最优分析工具,具体结果如表4(下页)所示。可以看出,尽管系数绝对值存在一定差异,但核心解释变量外商投资直接效应和间接效应回归系数符号方向和显著性水平与表2高度一致,后者恰是本文实证分析依据,整体可以确保本文关于外商投资在无环境规制直接介入下对长江经济带城市绿色发展效率分析具有较强的可靠性。

四、进一步分析

前文分析了外商投资在无环境规制约束下对长江经济带城市绿色发展效率的影响效应,然而外商投资进入面临一定的环境准入门槛,在不同的环境规制强度下,外商投資对区域绿色生产效率的影响效应可能存在异质性。特别是在长江经济带上中下游地区环境监管和区域发展程度差异显著的情形下,这种异质性影响可能较为突出,然而现有研究中鲜有文献对该问题进行系统的经验分析。因此,本文采用Hansen[20]提出的面板门槛模型进一步探究在不同环境约束强度下外商投资对长江经济带城市绿色发展效率的影响效应,以环境规制强度为门槛变量,构建如下门槛模型:

式中,envir为门槛变量环境规制,本文从环境治理成效角度衡量环境规制强度,采用各城市一般工业固体废弃物综合利用率、污水处理厂集中处理率、生活垃圾无害化处理率加权合成指数作为环境规制的代理变量。γ为待估计的门槛值,α0为常数项,α1—αn+1为对应门槛区间核心解释变量外商投资FDI的回归系数,X是与上文相同的控制变量。1(·)为示性函数,当处于相应的门槛变量区间时,示性函数取值为1;而不处于对应区间内时,示性函数取值为0。门槛数向量γ元素具体个数需经过门槛效应显著性检验确定,或为单一门槛,或为双重门槛,或为多重门槛。采用Hansen[20]介绍的“自举法”(bootstrap),经过反复抽样300次得到门槛变量LR检验统计量对应的p值。检验结果显示,长江经济带整体及上中下游地区城市均只通过单一门槛检验,由于门槛检验非本文重点,未在文中报告。环境规制的门槛回归结果如表5(下页)所示。

外商投资在环境规制约束下对长江经济带整体城市绿色发展效率促进作用逐渐递减。当环境规制强度不高于0.931时,外商投资系数在1%的显著性水平下显著为1.014,而当环境规制强度高于0.931时,则外商投资系数不显著,外商投资绿色促进作用有所减弱,与假设3存在一定偏离。在“生态优先、绿色发展”战略定位下,长江经济带环境规制强度整体较强,对外商投资的清洁筛选作用明显,可确保进入企业整体具有较强的绿色生产能力,外商投资“污染天堂”效应较弱。同时,长江经济带地区差异显著,尽管下游地区已建立外商投资高效筛选机制,但中上游地区仍处于高速工业化阶段,使得长江经济带整体呈现一定的粗放式发展特征。引进外资企业的技术水平不足以完全消化环境标准提升所带来的生产成本提升,加强环境规制一定程度上会削弱外商投资对长江经济带绿色发展效率的带动效应,外商投资绿色质量有待提升。

外商投资在环境规制约束下对上游地区城市绿色发展效率具有加速抑制作用。当环境规制强度不高于0.933时,外商投资系数在10%的显著性水平下为-0.407,而当环境规制强度跨过0.933时,外商投资系数则在10%的显著性水平下为-1.524,跨过环境规制临界值后,外商投资对上游地区绿色发展效率的抑制效应愈发强烈。上游地区环境规制强度相对较低,外资进入的环境准入门槛较低,难以有效识别外资企业的绿色性,在弱环境规制下引进的外资企业对上游地区绿色生产能力具有抑制效应。一旦加大环境治理力度,则易形成强化环境管控预期,产生环境规制“绿色悖论”效应,外资企业可能进一步加大污染排放,以规避更为严苛的环保标准,更加削弱上游地区绿色生产内生性[21]。

外商投资在环境规制约束下对中游地区城市绿色发展效率促进作用呈高速增强趋势。当环境规制强度不高于0.686时,外商投资系数在10%的显著性水平下为1.689,而当高于0.686时,外商投资系数则在1%的显著性水平下为3.056,促进作用大幅增强。中游地区城市正大力推进传统产业转型升级以化解重化工围江围城压力,环境治理力度大幅提升,环境规制的绿色外资筛选机制调节效应良好。中游地区城市自身产业和科研基础较强,进一步加强环境治理力度,可激发中游地区城市绿色技术创新动力,促进外资企业加大环保技术投资和应用力度。

外商投资在环境规制约束下对下游地区城市绿色发展效率促进作用保持平稳加速趋势。当环境规制强度不高于0.959时,外商投资系数不显著,而当环境规制强度高于门槛临界值时,外商投资系数则在1%的显著性水平下为1.625,促进强度提升明显。下游地区城市环境规制强度整体高于中上游地区,经济发展水平较高,国际化程度较高,在强环境规制约束下进入的外资企业绿色生产能力较强,但下游地区城市自身绿色发展能力较强,强环境规制带来的外资绿色促进作用不及中游地区明显。下游地区城市外资企业具有资金和技术优势,进一步强化环境管控,外资企业的绿色技术创新效应愈发强劲,对地区绿色生产能力提升贡献相对增长幅度高于中游地区。

五、结论与政策建议

外商投资在推动经济发展方面存在一定的环境效应,与区域环境监管密切相关,对区域绿色生产能力影响显著。本文基于2011—2017年长江经济带110个地级及以上城市,从长江经济带整体及上中下游地区城市四个维度,深入探讨了外商投资对长江经济带城市绿色发展效率影响的直接效应和间接效应,并分析了在环境规制约束条件下外商投资对长江经济带城市绿色生产能力的影响效应,得到如下研究结论:

第一,外商投资对长江经济带城市绿色发展效率影响具有阶段性“倒U型”特征。初期外商投资依托生产技术优势对长江经济带城市的生产效率提升程度超出环境废物生产速度,整体有利于增强长江经济带城市绿色生产能力。随着内外资技术的趋同,外资企业的环境废物增速超出生产技术改进速率,非期望产出增量超出期望产出增量,导致长江经济带城市生产能力下降。在相对欠发达的上游地区和城市梯度差距显著的下游地区表现得尤为明显,但中游地区因强化化工治理过程以致外资环境负效应并不突出。长江经济带外资企业质量有待提升,需巩固并增强绿色生产技术竞争优势。

第二,外商投资在长江经济带存在交替的城市环境规制“逐底竞争”和“标尺竞争”溢出效应。长江经济带城市仍面临较大的经济增长压力,中心城市获取优质外商投资可以带动经济高质量发展,引起周边地区为争取外资而降低环境准入标准,造成高污染外资企业进入和整体绿色生产能力削弱。随着外资环境问题凸显,周边城市外资环境监管力度加大,并引致实力较强的外资企业加快推广应用绿色生产技术,周边城市绿色生产能力会恢复提升。上游地区的双重空间效应尤为明显,中游地区城市的外资污染扩散效应较为突出,下游地区依托发达的联系网络,使外资环境溢出效应与“倒U型”直接效应保持同步。

第三,适度提升环境管控有利于发挥外商投资对长江经济带城市绿色发展效率的正向促进作用。强化环境监管和环境治理力度,可增强环境规制对进入长江经济带的外资企业的识别筛选作用,提升新进外资企业生产清洁度,并促进存量外资企业加快绿色技术创新,推动长江经济带城市绿色生产能力加速提升。中游地区和下游地区环境规制对外资企业的筛选门槛作用尤为显著,强化环境约束可促进中下游地区城市外商投资的环境正效应加速提升,厚植长江经济带外部绿色发展力量。但上游地区城市由于环境规制力度不足以对外资企业的环境行为产生有效影响,可能会形成环境规制强化预期,导致外资企业的环境负效应更为突出。

基于上述研究结论,提出如下政策建议:

第一,加大对外资企业的环境监管力度,提升外资质量。一是严守外资准入环境门槛,发挥环保筛选作用。在国家放宽外资准入背景下,应将利用外资与长江经济带生态优先绿色发展有机结合,严格审核外资绿色生产标准,确保进入长江经济带的外资企业具有强劲的绿色生产能力。二是强化对存量外资企业的环境治理力度,推行内外资一体化治理标准。对污染排放严重的外资企业,应要求其制定绿色转型方案,逾期仍未达标的应征收高额环境税,直至强制其退出长江经济带乃至国内市场。要强化外资企业绿色技术创新,推动外资企业资金技术管理优势转化为现实的绿色生产能力。三是注重外资监管政策差异性。根据上中下游地区发展差距和产业发展实际,渐进有序推行外资环保监管政策,设立长江经济带绿色发展基金,适度减轻中上游地区环保财政负担,增强中上游地区执行外资环境政策与环境保护的资金供给。

第二,推进绿色绩效考核标准,增强引进绿色外资积极性。一是大力推行绿色GDP考核,强化政绩考核的绿色度,摒弃唯GDP导向政绩观,把考核指挥棒转向绿色GDP,推动长江经济带城市引进外资从规模数量型扩张向质量效益型提升转变,根据产业发展基础和生态环境状况,更多引进绿色技术密集型外资企业。二是增强环境质量在政绩考核体系中的指标权重。引导地方政府投入更多资源至环保领域,积极引进环保清洁型外资企业,切实扭转在招商引资过程中的政府间无序竞争行为,规避竞相降低环保标准引进劣质外资的现象,确保引进外资对资源环境容量的消耗控制在资源环境承载能力合理区间内。三是强化对地方政府绿色政绩考核评估,进而设立若干典型绿色示范城市,给予财政转移支付倾斜,以强化“绿色政绩”考核结果运用,推动绿色政绩考核制度在长江经济带精准落地,增强绿色引资的可持续性。

第三,构建污染防控一体化机制,防止外资污染扩散转移。一是共建统一的外资环境信息网络,推动外资环境信息共享,对下游地区淘汰落后的污染型外资企业,中上游地区可及时获取该类企业生产环境信息,防止外资企业利用信息不对称扩散转移至中上游地区城市,利用中上游地区外资优惠政策延续生命周期。二是建立突发外资环境事件应急体系。推动周边城市和上下游城市协同处理外资环境事件,以高效控制外资环境污染扩散,最大限度降低外资企业环境损害。三是编制长江经济带外资环境准入清单。基于各城市产业基础、资源环境承载能力与绿色发展重点,在国家《鼓励外商投资产业目录》和《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的基础上,进一步细化明确长江经济带各城市鼓励和限制禁止的外资行业,将有利于增强城市绿色生产能力的行业列为鼓励类正面清单目录,将环境容量消耗较大、污染排放密集的行业列为限制禁止类负面清单目录,实现防治外资企业污染与厚植外资绿色新动能有机结合。

参考文献

[1]AYAMBA E C, HAIBO C, MUSAH A A I, et al. An empirical model on the impact of foreign direct investment on China's environmental pollution: analysis based on simultaneous equations[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2019, 26(16): 16239-16248.

[2]ZHU S, YE A. Does foreign direct investment improve inclusive green growth? empirical evidence from China[J]. Economies, 2018, 6(3):1-16.

[3]LEE J W. The contribution of foreign direct investment to clean energy use, carbon emissions and economic growth[J]. Energy Policy, 2013, 55(4): 483-489.

[4]傅京燕,胡瑾,曹翔.不同来源FDI、环境规制与绿色全要素生产率[J].国际贸易问题,2018(7):134-148.

[5]高苇,成金华,张均.异质性环境规制对矿业绿色发展的影响[J].中国人口·资源与环境,2018(11):150-161.

[6]何爱平,安梦天.地方政府竞争、环境规制与绿色发展效率[J].中国人口·资源与环境,2019(3):21-30.

[7]朱東波,任力.环境规制、外商直接投资与中国工业绿色转型[J].国际贸易问题,2017(11):70-81.

[8]张倩倩,张瑞,张亦冰.环境规制下外商直接投资对环境质量的影响——基于不同行业组的比较研究[J].商业研究,2019(5):61-68.

[9]HU J, WANG Z, HUANG Q, et al. Environmental regulation intensity, foreign direct investment, and green technology spillover: An empirical study[J]. Sustainability, 2019, 11(10): 1-15.

[10]周杰琦,汪同三.外商投资、环境监管与环境效率——理论拓展与来自中国的经验证据[J].产业经济研究,2017(4):67-79.

[11]王洪庆.外商直接投资如何影响中国工业环境规制[J].中国软科学,2015(7):170-181.

[12]孙博文,孙久文.长江经济带市场一体化的空间经济增长与非对称溢出效应[J].改革,2019(3):72-86.

[13]史青.外商直接投资、环境规制与环境污染——基于政府廉洁度的视角[J].财贸经济,2013(1):93-103.

[14]ELHORST J P. Spatial econometrics: from cross-sectional data to spatial panels[M]. Heidelberg: Springer, 2014: 37-67.

[15]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004(10):35-44.

[16]张伟,高霞.外商投资、创新能力与环境效率的结构方程分析:以山东为例[J].中国软科学,2012(3):170-180.

[17]景维民,张璐.环境管制、对外开放与中国工业的绿色技术进步[J].经济研究,2014(9):34-47.

[18]LEE L F, YU J. Estimation of spatial autoregressive panel data models with fixed effects[J]. Journal of Econometrics, 2010, 154(2):165-185.

[19]LESAGE J, PACE R K. Introduction to spatial econometrics[M]. Boca Raton: CRC Press, 2009: 189-210.

[20]HANSEN B E. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93(2):345-368.

[21]游達明,欧阳乐茜.环境规制对工业企业绿色创新效率的影响——基于空间杜宾模型的实证分析[J].改革,2020(5):122-138.

(责任编辑:罗重谱)