探究贵州穿青文化的保护与传承

——以大方县绿塘乡一村为例

2021-04-12付林江崔德鹏

文 |刘 松 付林江 孙 江 崔德鹏

文 |刘 松 付林江 孙 江 崔德鹏

通过文献资料、田野调查等方法,对穿青族传统文化进行研究。结果显示:穿青族有着悠久的传统文化历史和极深的文化内涵,其主要特色贯穿于日常生活、节日庆典、婚俗礼仪、丧葬文化、娱乐嬉戏中。穿青族具有自己的文化传统,有着丰富多彩的生活和体育文化,还有待进一步深入挖掘、整理、保护和传承。

一、穿青文化

穿青族(又名清川青族)是一个相对集中的少数民族,主要分布在贵州西北部。由于许多检查遗留的疑问,目前穿青族不在我国的56个族中,身份证上注明的族是“穿青族”。穿青族是中国人员最多的身份不明族群之一。它被《贵州省民族事务委员会、贵州省公安厅(黔祖(政)发字第(1996)第19号)文件》指定为“穿青族”。穿青族人分布在20多个县,贵州西部的毕节、六盘水、安顺、黔南和黔西南的五个地区、州和城市,人口约670000(第五次全国人口普查数据)。

(一)物质文化

服装

在古代,清川青族、汉族的差异象征是妇女没有约束自己的脚。他们喜欢穿带蓝色鞋带的细耳草鞋或反云勾鼻花鞋,三节式衬衫,节两式带卷花边的大袖子,腰带,大钩形耳环,梳状三把头。所谓的三段式连衣裙是带有两个袖子的花衣服。也就是说,身体用青色和蓝色的布拼凑而成,并且上半部分到腰部是青色的。小腿下部为蓝色。衣脚由一块宽度为一英寸的白布围成一圈,衣襟上镶有一条云钩花边;衣袖的主袖之外是两层活动套筒,上一层比下一层的短,衣袖口子大,外层的套肩袖口别内层袖口更大,形状像古代勇士的肩甲。袖口的每一层都绣有云钩花边,看起来像是连续三段。袖子是可活动的,有二层、三层,穿着时钉住,翻整个肩膀或上下颠倒留下一,因此就有一个反向的肩部支撑或外部托肩之称。

(二)非物质文化

1.家庭组织

穿青族的家庭是父亲家长制(男弱的家庭,女方也可主持家计)。家庭的规模小至夫妻二人组成,大至四到五代人同堂。儿子分居后,有责任赡养老人。

2..信仰

穿青人将使用山魈作为图腾,在日常生活和生产中的许多器具上雕刻图像,并指向漂浮的形状。猴子作为与民族有关的动物,不允许随便提起它,侮辱它,否则就被视为对祖先的不尊重。山魈是一种猴子,乾隆的《黔阳县志》有一个解释:“楚俗多奉三霄,有天魁、云霄、洞霄诸号,即山魈之讹也。”这反映了穿青部落的原始图腾。信仰在某些条件下发展成图腾信仰,即华光崇拜的五分之一。只要是穿青族居住的地方,这种崇拜的物质表现就是“五显庙”和“五显坛”。

3.语言

穿青族原来使用的一种汉语方言“老辈子话”(这种方言现仍流行于贵州的黔南和黔东南地区)已多不使用。但在大多数区域还保持着这种方言的痕迹。如“f”变“h”“ian”变“ie”等,一说话就知道是。

穿青族最初使用的方言是“老方言”(该方言在贵州南部和东南部地区仍流行),大多数不再使用。但是大多数地方仍然保留着这种方言的痕迹。例如“f”更改为“h”“ian”更改为“ie”等等。

4.习俗

(1)婚俗

穿青族的婚姻是一夫一妻制。严格禁止同姓或同族结婚。它还维持“表亲婚姻”的习俗和兄弟姐妹的移居制度。穿青族的婚俗从谈论结婚到结婚后回门不等,人们通常有十八个礼节。举行婚礼时,从准备到结婚要花一个多月的时间,这是一个又耗时又复杂的过程。

(2)丧俗

穿青族部落的葬礼也有一套独特的程序:穿青族的老人过世,有草鞋荐亡、竹棍报丧、买水浴尸、垫鸡鸣枕、火把送葬、鹊窝掩井、拔牙等七种习俗。以购买水浴尸体为例。老人去世后,孝子将香,纸和金属硬币带到井或河中以购买水。时间到了,烧香,在纸上哭泣,然后将金属硬币扔进井或河中,然后从井或河中取一桶水将其带回家,先舀一碗水并将其放置在神龛上。其余的用来洗死者的尸体,孝子还需要喝一些清洗尸体的水。傍晚时分,孝顺女儿和孝顺儿媳用柳条从神社里蘸些水洒在死者身上,在哭泣时洒给死者:要喝阳间清凉水,不喝阴间迷魂汤。

(3)庆祭俗

穿青族庆祭的活动,俗称跳菩萨。每年的农历九月至腊月期间,凡是许下愿信或父子、兄弟分家亦或人畜不旺,灾病侵扰的人家都要举办一场跳菩萨活动。农历九月至十二月,凡许过愿或与父子兄弟分居、人畜不旺的家庭,都要举行菩萨舞活动。

(4)娱乐

①打磨磨秋:又称“打丁字秋”,村旁草坝上立着一棵四尺多高的树桩,桩顶立着一根六尺高的木棍,桩和杆之间的接触可以旋转,水平杆两端各有一人用脚尖转动,旋转得越快,就越有趣。

②滚龙秋:又称车秋,地上竖立着两根3多米高的木棍,一根与中间部分水平连接,另一根呈阶梯状的框架穿过其中心转动,玩的时候,架上的两端都有一个人,坐稳,上下转动,看起来像一朵盛开的莲花。

③高秋:又称秋千,在高架桥或树上挂两根绳子系一横板,人蹬着绳子,浪越高,像青色的燕子穿过云层。以前人们相信迷信,如果家里生活不好(没有男孩),夫妻俩用秋千搭一个木床支架便可生男孩。

④滚坛子:成人和儿童均可玩耍,尤其是儿童上坡放牧牛群并在草地上玩耍。它采取的形式是两个人背靠背坐着,每只手紧紧地握住膝盖,然后一只手向左,另一只手向右,让彼此向后滚动,将紧紧握住的膝盖向天空,另一只手左边和右边的一个,在不同的位置恢复姿势坐在靠背上并继续滚动,无论谁失去了手,或者他的上翘脚碰到了对手而无法翻身,就算输了。

⑤翻羊马:有“侧翻转”“后翻转”和“仰翻转”。“侧翻转”,两个人面对翻滚,双手交叉,抱着对方的腰,你将我的脚放在一边并翻身,着陆后,我站稳了身子,我抱着你的脚,侧身转向地面,反复拥抱和翻转,越来越快,坚持不住的人将会输掉。“后翻转”是两个人背对背站立,将双方的手翻转并屈曲肩膀,弯曲对方的背,脚倒立在地上,当站稳时,一方会握紧另一方的手,转向返回背对背位置,脚落到地上,反复翻立。

⑥打抛:打抛是一项适合所有年龄段的体育活动。投掷是一个拳头大小的球,将其用棕色丝绸扭成细绳,然后像羊毛球一样卷起。外层由麻绳制成,网结实而结实,像锁绣球一样。编织的球具有弹性,可以打跳。

⑦打岗:打岗也叫火草岗。主要的点火工具是火镰,火镰的燃烧对象是火草。火草是一种彩色的植物,有白色的叶子和白色的路径。使用的火草是从火草的叶子上剥下的白色绒丝、干燥的才是火镰打火的取火对象。因此,穿青族喜欢将叶丝当作押宝成败的宝贵财富。

二、穿青族的发展现状

(一)人口比例

通过对大方县绿塘乡一村人口调查,全村共有569户1829人,其中男性925,女性904人。有劳动力865,外出务工571人。其中民族包括汉族、白族、布衣族、穿青族、京族、蒙古族、苗族、土家族、彝族和仡佬族,全村共10个村民组:街上、石院坝、小坡、偏坡、小关沟、龙洞、大土、鱼洞、鱼塘、大坪子。其中穿青族人主要分布在街上、石院坝、小坡、小关沟、龙洞、大土、鱼洞、鱼塘8个组。人口分布及比例如下表(表1):

表 11 人口分布及比例

根据数据可以得到,穿青族人数占全村人数的5.1%。目前面临的问题是人口向外输出,村庄内穿青族人数逐渐减少。

(二)发展现状

1.家庭情况

大多数穿青族的家庭还保持着父亲家长制。家庭的规模小至夫妻二人组成,大至三四代同堂。大多儿子分居后,留下老人单独生活。

2.经济

一村资源虽然丰富,但是生产力水平却相对落后。经济以传统农业为主,种植玉米、土豆等,在生活的需求上能自给自足。目前由政府改变种植方式,统一种植果林等。

3.教育

目前受教育的穿青族人数为39人,其中包括学前教育、小学、中学和大学,其中受中学教育人数居多,包括了22人。且目前受教育的方式是九年义务教育。

(三)穿青族在村庄的现象与情况

1..现象

穿青族分布在村庄的八个组里,呈现出散乱现象,在国家的脱贫政策下,村内特色建筑减少,统一都是钢筋混凝土建筑,其中也包含穿青族建筑特色,和村庄规划统一成一体。

2.问题

在建设规划村庄时,少数民族的特色文化没有得到充分重视,只注重村庄经济发展,忽略了对少数民族文化的保护,从而也加快了少村民族文化的丢失速度。

(四)目前文化存在的表现

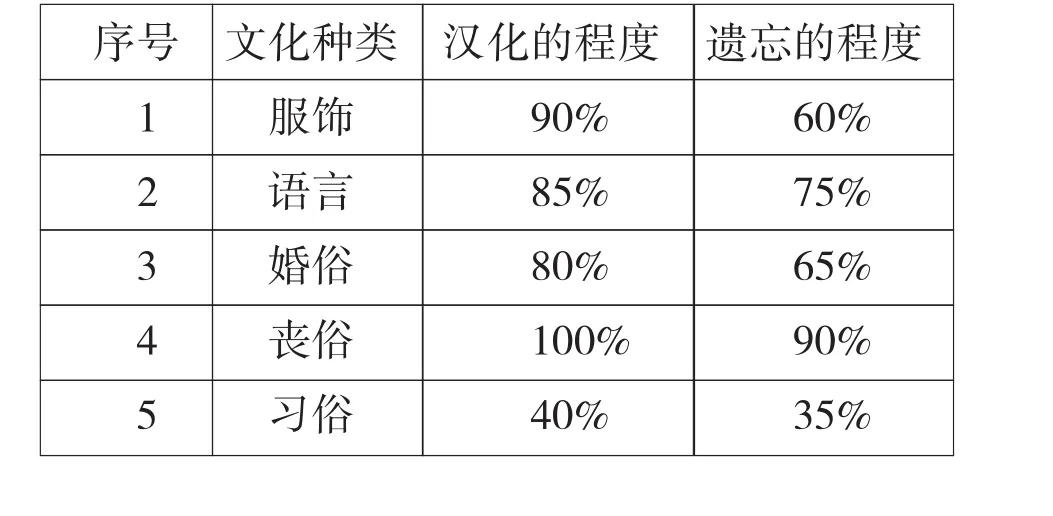

调查穿青族文化存在的表现,主要从汉化程度和对穿青族文化的遗忘程度上进行调查分,全村穿青族人口为94人,排出6岁以下的14人,对80人的调查分析如下表(表2):

表 22

通过调查分析,80%以上的人都一致认为穿青族生活习惯过于复杂,没有汉族的方面快捷;在遗忘上都是年轻人,只有有老人的家庭中年轻人才会去了解和学习穿青族文化。

三、对策

由村委会主导,在假期期间开展少数民族班学习课,主要针对穿青族文化知识的学习,穿青族体育文化的传承,开展少数民族的文化活动。

四、结语

保护穿青族的文化传承,有利于民族之间的相互尊重与共同繁荣,增加乡村发展元素。传承穿青族文化元素有利于美丽乡村建设,有利于乡村精神文明建设,对乡村规划建设也具有重要意义。

【基金项目】2019年六盘水师范学院大学生项目:探究贵州穿青文化的保护与传承——以大方县绿塘乡一村为例(项目编号:LPSSYDXS19133)