湘西苗族建筑景观基因图谱空间差异及其原因★

2021-04-10申梦婷吴慧虹

龙 望 李 强 申梦婷 吴慧虹

(1.衡阳师范学院城市与旅游学院,湖南 衡阳 421002; 2.东北师范大学地理科学学院,吉林 长春 130024)

1 概述

随着我国城镇化的快速推进,少数民族传统村落的发展受到了巨大的冲击,普遍面临着人口空心化、文化消逝等紧迫问题。少数民族传统村落建筑是民族文化的重要组成部分,在不同程度上亦存在年久失修、人为损毁等问题,如何有效保护与合理利用传统的建筑文化景观,是需要我们关注的重要问题。近年来,传统村落建筑文化的保护与传承受到学者们的广泛重视,国内外学者对传统村落建筑的研究主要集中在建筑的空间分布形态[1]、建筑地域特色及形成发展机制[2]、传统建筑的旅游应用与设计[3]等方面。对于建筑景观空间差异的研究,学者们在宏观尺度上做了一定研究[4]。在研究理论上,学者刘沛林提出的景观基因理论为传统村落文化基因的挖掘、整理与传承保护提供了非常重要的理论支撑[5]。在研究方法上,景观基因组图谱有助于推动传统聚落景观的个性化特征识别与解读[6],聚落景观中最具标志性的要素就是乡土建筑,乡土建筑景观基因是传统聚落景观中最为重要片段之一,通过构建乡土建筑的基因图谱和探索其空间差异的影响因素,并因势利导制定相关政策措施,是保持聚落景观特色和风貌连续的有效手段。

苗族作为我国人口较多,分布范围相对较广的少数民族,已有不少学者研究关注了苗族传统建筑的空间肌理、建筑特色[7]和现代适应性[8]等方面,但对于苗族聚居区传统村落建筑景观的地域空间差异研究较少,特别是缺乏多案例地的综合比较研究。因此,本文以湘西苗族传统村落为对象,基于实地调查和图谱构建等研究方法深入探究其建筑文化景观空间差异特征及形成因素,以期丰富聚落建筑文化景观的理论研究,为湘西传统聚落的保护及规划提供依据。

2 区域概况、资料来源与研究方法

2.1 区域概况

湘西苗族一般是指生活在湘西土家族苗族自治州及其周边县市的东部方言苗族。湘西苗族聚居区以武陵山为核心,核心区大概以酉水和辰水为界,武水是聚居区内主要水系。居住于武水下游的苗族自称“所”“叟”“芒”,他称“浅苗”“仡佬苗”,聚居地域海拔较低,水流较缓,为低山丘陵地形;居住在武水上游的苗族主要位于古苗疆边墙西侧,自称“熊”,他称“深(生)苗”,聚居的地貌既有天坑遍布的岩溶台地,也有水流湍急的深山沟谷;居住在凤凰、吉首等明清以来设立的卫所和镇竿附近的汉化程度较高的苗民被称为“熟苗”。地理环境复杂、交通闭塞使得武陵山区的传统村落保存较好,其中乡土建筑景观最具有代表性,能够体现地域文化特色和独特的民族风情,具有很高的历史、文化、艺术和科学价值。

2.2 资料来源

课题组采用田野调查的方式实地踏勘了20个湘西苗族传统村落,包括:凤凰县凉灯村、竹山村、老家寨村、黄毛坪村,吉首市德夯村、中黄村、河坪村,古丈县龙鼻村、牛角山村、九龙村、翁草村、岩排溪村,花垣县十八洞村、芷耳村,保靖县夯沙村、吕洞村、黄金村,泸溪县欧溪村、张家坪村、三角潭村。所获资料主要包括:通过现场踏勘和调查走访获得的建筑照片、访问村民的音频和地方志中的文史资料,除此之外,还采用了中国传统村落网络公示材料和图书科技文献等作为辅助资料。

2.3 研究方法

从聚落景观基因理论与方法出发,结合图形学、类型学和文化地理学等相关理论,以湘西20个苗族传统村落的建筑为研究对象,按照“平面、立面、细部”三个层次,遵循内在唯一性、外在唯一性、局部唯一性和总体优势性原则[9]识别建筑景观基因,采用元素提取、图案提取、结构提取和含义提取等方法,采用图示法构建湘西苗族传统村落的建筑空间组合、建筑纹理与色彩、建筑立面与地形关系、建筑细部装饰四大类型图谱体系,并分析其空间差异特征与影响因素。

3 湘西苗族建筑景观基因识别与图谱构建

3.1 建筑空间组合

湘西苗族建筑空间结构基本单元是开间,正房的开间分作堂屋和侧开间(苗语称之为“柏总”),堂屋是建筑的核心空间,后建的偏房则作厨房或厢房等。湘西苗族传统建筑空间组合受地形限制,在建筑的基因原型上呈现“一”字型、“L”字型和“U”字型排列。在坡度较大的河流上游深苗区村寨,如十八洞村和夯沙村,两开间和三开间“一”字型正房和“L”字型的正房组合吊脚楼较多。在地形坡度较大、土层较薄的地方如竹山村、吕洞山村,建筑习惯以前退堂形成吞口的形式为屋场增加空间,在土层较厚易开挖的地方如牛角山村和翁草村,建筑多采用后退堂的形式为后院增加面积。在河流下游地形较平坦的浅苗区村落如张家坪村和欧溪村,才会有足够的空间营造“一”字形的四开间和五开间建筑,而且惯用屋脸前移增加堂屋面积。“L”和“U”字形的前凸部分作为偏房有宽有窄,有起吊和不起吊的,这也与地形息息相关,在坡度较大的深苗区,偏房窄而起吊的较多,在地形较为平坦的浅苗区,偏房宽而不起吊的较多(见图1)。

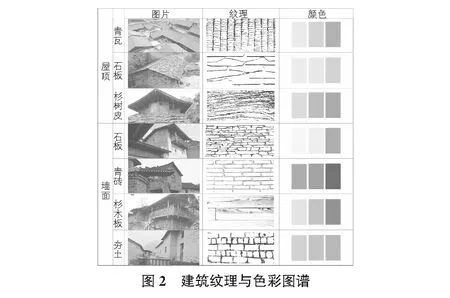

3.2 建筑纹理与色彩

建筑纹理与色彩本质上是由建筑材质决定的,不同地理环境决定了不同地域的苗族民居的不同的建筑部件采用不同的材质。苗族建筑材料的选用常就地取材,因地制宜。在喀斯特地貌特征明显的岩溶台地,如凤凰竹山村、凉灯村等,建筑多采用石板作为墙体基础,呈现形成不规则灰青色长条状纹理。除了石板房,夯土房部分建筑的上部分或全体采用夯土垒砌,呈现矩形纹理,以土黄色为主色调。这些建筑防御性较好。在深苗区边缘的村寨如龙鼻村、翁草村等和下游浅苗区的村寨如欧溪村、张家坪村等,由于土层较厚,植被较为茂盛,通常用枫香树、松树做柱和穿枋,杉树作壁板,柏树做地板,所以木房外立面以棕褐色为主,刷上桐油后逐渐风化变黑;位于城镇周边熟苗区的村寨,则有不少建筑采用青砖为主要材质,用圆木作建筑骨架,部分建筑外立面还刷上石灰,建筑主体色调以青色为主。而在岩溶塌陷、水流侵蚀严重、喀斯特地貌特征明显的深苗区村寨如中黄村、十八洞村等,受环境所限,树木、青砖、青石和夯土都是常用建材。由于湘西雨水较多,湘西建筑大都使用黄泥烧成的青瓦以冷摊阴阳瓦的搭建方式盖顶,形成其纹理特色,石板房除了小青瓦盖顶外,部分辅助建筑也以大块石板作为瓦片,在植被茂盛的地区则有部分辅助建筑使用杉树皮盖顶(见图2)。

3.3 建筑立面及与地形关系

从建筑立面的角度看,屋顶基本类型可以分为单坡顶、悬山顶、歇山顶、风火墙顶、四角攒尖顶。悬山顶在深苗区边缘和浅苗区的木制穿斗式建筑最为常见,歇山顶多见之于浅苗区和熟苗区的公共建筑和富庶人家,风火墙顶则多见于熟苗区及周边汉化程度较高村寨,四角攒尖顶则多见于营盘寨附近中保寨楼,单坡顶多见于偏房和辅助用房,庑殿顶则较为少见,仅个别村寨的学校等公共建筑使用;屋脸的形状主要受建筑类型影响,不同民居建筑按建筑材质和开间数的不同在屋脸的形状上差异较大,石板房门窗大而少,木房门窗小而多。不同功能的建筑屋脸也不一样,土地庙有门无窗,沿街商业建筑门窗一体可拆卸,沿江半边吊民居屋脸有窗无门,哨卡则是门、城墙、垛口和亭子的组合;苗族建筑主要骨架为穿斗式结构,由落地柱和挂柱直接承檩,各柱用枋联系并挑枋承檐托廊。建筑侧立面根据落地柱和挂柱的数量关系可分为两柱两挂、三柱四挂、三柱六挂、四柱六挂、五柱八挂等,变化非常丰富。穿斗架中既有“满瓜满枋”,即所有瓜都立于最底下一根枋上,也有穿枋上抬的结构。“满瓜满枋”是土层较薄的岩溶台地深苗区一层建筑的主要形式,穿枋上抬则多为二层及以上常见,在穿斗结构的基础上增加马头墙则是位于熟苗区的村寨的做法。吊脚楼是由巢居演变而来的干栏式建筑,吊脚楼在我国南方各民族都很常见,湘西苗族和土家族因其特殊的地理环境,吊脚楼形成了自己的特色,湘西苗族吊脚楼主要是为了处理坡地地形,根据地形的坡向不同可分为坡向起吊和垂直坡向起吊,垂直坡向起吊的一般为正房起吊,正房起吊又可以分为陡坡全部起吊、坡地全部起吊、坡地半边起吊和沿河起吊等,正房起吊一般为后入式,正房起吊除坡地全部起吊在坡度较陡的深苗区存在外,一般适用于浅苗区和熟苗区的沿河分布型建筑。坡向起吊一般为偏房起吊,这种建筑形式在坡地有很好的适应性,根据场地和坡度的大小不同,有偏房半边起吊、偏房上抬起吊的、仅外廊起吊等形式(见图3)。

3.4 建筑细部装饰

通过图案元素、含义提取,对苗族建筑细部装饰的窗花,脊刹,座头,吊瓜等特征进行了总结和概括(见图4)。深苗区建筑装饰较为简单,窗花多以镂空的形式雕刻,浅苗区和熟苗区的窗花受汉族文化的影响,雕刻方式和样式更为丰富,传统苗族窗花题材大致有人物、动物和植物,窗花的装饰性人物常为蕴含着传统伦理道德的神话故事人物,构图饱满,线条精致,生动。窗花上的动植物装饰性题材常利用象征和谐音的手法,赋予美好的人文含义。窗花的植物型装饰题材常以卷草纹最为常见,藤蔓卷曲、变形、缠绕利用线条的美体现万物的生机。除熟苗地区外,湘西苗族建筑屋顶正脊的脊刹部分一般用青瓦拼叠而成,苗族人民把这样的建筑装饰谓之“腰花”,脊刹常见的形式主要有品字形,枫香叶型,枫树叶型,鱼鳞型,果实型和铜钱型等。屋顶正脊两端尾部被称为“鸱吻”,苗族普通人家的“鸱吻”多以普通的瓦片堆叠起翘的方式,形似凤尾。只有熟苗区苗族民居建筑或者庙宇(如三王庙和盘瓠庙)的“鸱吻”吸收了外来马头墙的建筑装饰,马头墙端头装饰称为“座头”,常使用瓦、砖、泥塑等进行组合铸造,这些外来建筑基因体现了苗族对外来文化的吸收与包容。部分苗族木建筑设有挑廊,廊柱多为吊柱,吊瓜常为八棱形、四方形、椭球形,塑造成瓜果的造型,故也称为“瓜子垂”。在湘西苗族的族源神话《洪水滔天,兄妹成婚》中,人类始祖伏羲和女娲正是因为乘坐葫芦(一说南瓜)在大洪水中得以逃生,同时葫芦也有“福禄”的美好寓意。从湘西苗族传统建筑细部装饰上来看,这些图案集中体现了苗族人民的朴素观念和对美好生活的向往。

4 建筑景观基因空间差异影响因素

4.1 自然环境因素

自然地理环境是建筑形成的物质基础。湘西土家族苗族自治州地处我国亚热带季风湿润气候区,森林覆盖率达到70.24%,所以建筑大都采用树木作为建筑材料。在森林覆盖面积较小的岩溶台地,除了以当地常见的石板块作为墙体或者屋顶瓦片外,也采用木质穿斗式构建作为建筑结构的骨架,杉树皮屋顶只存在植被覆盖率比较高的地区。平整建筑场地难易程度是由山体坡度和土壤基质决定的,施工难度大的多采用前退堂的形式增加屋前场地面积,反之则采用后退堂的形式增加屋后的面积,场地本来就比较平整的建筑习惯用屋脸前移的方式增加堂屋面积。吊脚楼是适应坡地地形的体现,不同建筑群体的空间肌理也是顺应各种不同地形的结果。

4.2 社会环境因素

社会环境影响村寨和建筑的基本形态。明清两朝是湘西地区民族矛盾的爆发期,在民族隔离和屯兵戍边的政策下,湘西苗民起义频繁爆发,及至近代,湘西地区军阀混战,社会动荡不安,湘西土匪也是多如牛毛。使得湘西苗疆边墙附近村寨具有防御性质的建筑遗产如营盘、屯堡、哨所、保家楼和边墙等非常普遍,很多建筑多用石板和夯土作为建筑营造材料,这样有益于防火防盗,而处于深苗区靠近土家族地域的边缘区和位于溪河下游的浅苗区,如龙鼻村、翁草村、欧溪村和张家坪村等,历史上民族关系较为和谐,建筑大都以木建筑为主,也没有保家楼等自我防御建筑。自建国以来,民族关系和谐发展成为湘西社会的常态,和平的发展环境使得村寨建筑的自我防御基因渐渐淡去,以往处于民族冲突前沿的苗族村寨中的建筑越来越多的使用木材作为建筑材料。

4.3 经济基础因素

经济基础决定建筑空间组合形式。生产力水平是影响地域家庭人口结构的重要因素,在靠近沅江及其支流的下游区的浅苗和熟苗村寨,由于地形较为平坦,历史上地主经济和土司经济发展较好,生产力水平较高,死亡率较低,历来较为富庶,是家庭人口较多的区域,所以容易形成多开间建筑。在大山里的深苗寨,历史上生产力水平较低,人口长期处于“高出生率—高死亡率—低增长率”模式,而且婚龄较早,兄弟分家就早,家庭人口便少,所以建筑多采用两开间和三开间的形式。改革开放以来,随着深苗区经济不断的变好,新增建筑中,两开间建筑逐渐变少。

4.4 文化交流因素

多民族的建筑文化的相互交融促使苗族村寨民居建筑装饰存在地域差异。除苗族外,在湘西还生活着汉族、土家族、白族、瑶族和侗族等民族,在历史的长河中,苗族乡土建筑的营造工匠们与各族的工匠交流密切。如明清时,随着大量的江西客家豪族迁入湘西屯兵,徽派的马头墙建筑和丰富的细部装饰也带入了进来,所以在湘西的熟苗区村寨常见;土家族居住地域和湘西苗族最为接近,文化交流也最为密切,历史上土家族在土司的治理下和汉族关系较为融洽,社会较为稳定,建筑艺术发展较好,尤其坡向起吊式的“U”字形吊脚楼营造技艺比湘西苗族发展的更好,坡向起吊式吊脚楼建筑比较多的苗族村寨在宏观尺度上除了地形指向外,更靠近土家族聚居区。

5 结语

本文通过田野调查和图示法从“平面—立面—细部”三个尺度构建了湘西苗族建筑景观基因图谱,研究发现:小青瓦、木质穿斗架和吊脚楼为湘西苗族建筑共性基因。苗族建筑按地域空间差异从西到东有以下几种类型:

1)岩溶台地深苗区建筑。以夯土房、石板房、石板瓦为建筑特色,建筑前退堂形成吞口,空间范围大致位于腊尔山台地;

2)熟苗区建筑。以石板房、青砖房、马头墙、沿江吊脚楼和丰富的建筑细部装饰为建筑特色,主要位于古苗疆边墙及营盘、卫所周边,以凤凰古城和乾州城为代表;

3)岩溶谷地深苗区建筑。建筑用材较杂,以两开间和三开间木质穿斗青瓦房和“L”字形吊脚楼为特色,建筑多采用后退堂的形式,主要位于吕洞山为中心的岩溶谷地;

4)浅苗建筑区。以多开间“一”字形和“U”字形木质穿斗式建筑为特色,多采用“屋脸前移”的方式增加堂屋面积。最后,本文从自然环境、社会环境、经济基础、文化交流等方面分析了湘西苗族传统建筑并形成空间差异的影响因素。

本文构建的景观基因图谱有助于扩大我们对湘西苗族建筑特色和空间差异的理解,通过研究建筑景观空间差异的影响因素,有利于在建筑营造的地方实践中,遵循建筑景观空间规律,维护聚落景观风貌的延续性。本文所用方法偏定性分析,且实地踏勘样本量不足,部分地域没有进行实地考察。但为将来以建筑景观基因作为空间权重因子,结合聚落大样本数据,采用定量方法构建详细的建筑景观区划打下了基础。