产业扶贫缘何难以为继:目标嵌入与行动“脱嵌”

2021-04-09黎洁本清松

黎洁 本清松

摘 要:产业扶贫在脱贫攻坚与乡村振兴的进程中面临难以为继的困境。以项目制为基础的产业扶贫方式使政府得以将企业作为国家资本“代理”嵌入贫困村参与扶贫;为了激发村庄的内生发展能力,地方政府以政治精英下沉嵌入和村庄内生嵌入的方式,引导扶贫干部、合作社、大户三大重要的扶贫力量参与到产业扶贫中,带动贫困村产业发展和解决贫困问题。但基层政府对“短平快”效果的追求、企业纯粹逐利进入、村庄共生关系淡化及贫困户被动的策略性接受,破坏了这种嵌入性带来的结构性转变,造成产业扶贫中产业发展与脱贫目标的靶向偏离、贫困户实际创收有限、产业扶贫难以为继,形成一种脱嵌式产业扶贫。因此须构建一套完整的对产业扶贫参与主体的监督、考核、激励机制,努力探索开发扶贫目标下农户能普遍获得资源和项目成果公平性分享的制度安排,以期实现乡村产业兴旺、农民生活富裕。

关键词:产业扶贫;政策目标;脱嵌;乡村振兴;乡村治理

中图分类号:D267.2 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2021)03-0086-10

一、一个问题的提出

产业扶贫作为精准扶贫“五个一批”工程中最具本质性脱贫意义的重要手段,自实施以来,在许多地方产生了显著的成效,扶贫意义愈加凸显,在中央的政策规划文件中也得到了极大重视。2018年6月中共中央、国务院出台的《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和2018年9月中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,都将加大贫困地区的产业扶贫力度作为重要的施政方针,进一步凸显了产业扶贫对贫困乡村脱贫攻坚和乡村振兴的重要意义。

贫困地区乡村振兴的主要任务是脱贫攻坚,这意味着作为贫困地区同时开展的两项重要政策性活动,政策性资源要优先向扶贫与脱贫倾斜,通过乡村振兴相关政策补齐基础设施和基本公共服务短板,并以乡村振兴巩固脱贫成果。面对严峻的脱贫形势,产业扶贫是解决贫困地区贫困群体可持续性生计的根本之策,是实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的重要手段,要按农村发展规律和经济发展规律加以落实,避免行动与目标之间发生偏离。2018年2月12日,习近平在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的讲话中指出,脱贫攻坚,精准是要义,要解决好扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退问题,不搞大水漫灌,不搞“手榴弹炸跳蚤”,因村因户因人施策,对症下药、精准滴灌、靶向治疗,扶贫扶到点上根上。

受法国知识社会学家拉图尔和卡龙提出的行动者网络理论[1](p.274)[2](p.112)启发,产业扶贫将政府、市场力量、村庄精英和贫困个体结成一个行动者网络,通过各行动者的相互依存和影响,共同推进产业扶贫可持续目标实现。但从产业扶贫实践来看,以政府为主导的行政推进方式弱化了贫困地区的市场经营特征,影响了产业链的正常延伸。以项目制为主导的方式追求短平快,前期热火朝天,盲目追求资本化、规模化,后期则因缺乏可持续投入而日渐落寞,没能给贫困户带来可持续的收益。市场化是贫困地区未来发展的重要导向,尽管产业扶贫过程中将扶贫资源资本化和种植规模化的方式可以有效地开发农村资源和发展规模经济,但是也容易使产业扶贫陷入重产业发展而轻扶贫济困的困境,使得扶贫和开发处于一定程度的脱嵌状态[3]。从发展经济学角度看,经济发展利于解决贫困问题,而贫困群体的脱贫对经济发展也有一个正反馈的作用,因此扶贫与开发是相互影响、相互联结的。但在产业扶贫中,扶贫的社会属性会被开发的经济属性替代,贫困群体在产业扶贫中的收益会被排除在产业之外,造成目标与行动不匹配,形成一种脱嵌发展的状态,使产业扶贫面临难以持续的困境。由此提出一个问题,在脱贫攻坚和乡村振兴双管齐下的政策安排下,作为经济效益和社会效益共举的活动,产业扶贫为什么在融入市场、吸纳国家资源、动员乡村精英之后始终难以为继?为对此问题进行深入剖析,本文以波兰尼提出的脱嵌概念作为分析此问题的视角,以重庆市D镇产业扶贫案例为实证材料,就目标与行动之间的关系展开探讨。

二、 一个分析视角:脱嵌

(一)产业嵌入与乡村社会

卡尔·波兰尼在其经典著作《大转型:政治经济的起源》中提出了著名的“嵌入”与“脱嵌”的概念。他认为,人类的经济活动总是嵌入在社会结构之中,一个脱嵌且完全自律的市场经济只是空想,不可能存在[4]。马克·格拉诺维特则指出,经济行动不再是一种道义经济,而是通过对个体获利的理性算计被界定的,其嵌入性关系不再如前市场社会那样深入,但也不会向极端发展[5]。无论是卡尔·波兰尼还是马克·格拉诺维特,都强调经济行为嵌入于社会关系之中,而在市场化尚不充分的乡村,当产业进入传统乡村社会生产关系和秩序时,其嵌入特征尤为突出[6]。这种嵌入关系一旦破裂,不但使乡村产业生态演进难以持续,还使乡村社会结构和社会关系面临重构风险,即产生嵌入的反向演化——脱嵌。从定义上,“嵌入”与“脱嵌”尚未有统一明确的解释;从内核来看,“嵌入”是人类行为都存在于社会结构网络和制度框架之中,而“脱嵌”则是一种系统与另一种系统之间未能充分契合而产生的偏离状态。产业扶贫是经济行动与社会行动的制度结合,经济活动良性嵌入于乡村社会中,才是可持续的发展方式。而乡土场域的经济个体在扶贫开发中忽略乡村社会关系,一切按照自律的市场经济运行,容易导致产业扶贫目标的靶向偏离与乡村产业发展的不可持续。

(二)产业扶贫的脱嵌

产业扶贫作为国家实现脱贫目标的主要手段,以财政资本为基础,以人力资本为动力,以项目制安置乡村产业,以实现贫困户脱贫和提高其可持续生计能力为主要目标,通过开发贫困村庄产业要素资源和贫困户的内生发展动力,实现贫困群体的自我提高和产业发展脱贫。其本质是一种国家资本进入乡村以促进乡村产业向现代化转型发展的方式,这种路径假设了扶贫产业之下个体可以通过努力和培训进而通过市场机制摆脱贫困。基于自上而下的行政体制,这种“卷入”性几乎是地方社会不能选择放弃的主题,而“卷入”之后也就要面对“脱嵌”产生的问题[7]。Glaubend等在研究中国贫困状况后指出,在中国,大多数人似乎只是暂时贫穷,但持续贫困的可能性更高。减少绝对贫困就要让贫困群体有机会参与繁荣的经济活动或采取最相关的措施,帮助农民建立更多的除了种植之外的商业活动,才可能会降低中国农村的贫困持久性[8]。李小云等认为,产业扶贫为贫困人口创造了参与商业活动的机会,其中的现代市场制度被视为一项技术,假定贫困人口掌握这项技术即可进入市场,而现实情况却是现代市场制度并未嵌入乡村社会关系,进而导致产业扶贫某种程度的脱嵌[9]。从实践特征来看,产业扶贫制度执行中确也出现了一些“脱嵌”的特征。在产业扶贫的要素嵌入方面,孙兆霞以贵州产业扶贫为例指出以行政路径依赖为运作机制的项目制,会因缺乏村庄社会性参与及村庄公共平台的承接与运作,导致扶贫目标偏移和加速村庄原子化溃败[10]。在产业扶贫执行逻辑上,李博和左停以某村大棚蔬菜产业扶贫为例探讨了产业扶贫政策执行逻辑存在的脱嵌关系。产业扶贫资源以资本的形式參与到村庄扶贫,往往遵循种植规模化的产业发展逻辑。贫困群体因自身的脆弱性在资本庞大的企业和其他经济开发组织面前不具备平等的谈判能力,扶贫动力微弱的项目承接方容易让产业扶贫陷入重产业发展而轻扶贫济困的困境,造成扶贫和开发出现一定程度的脱嵌[5]。在产业扶贫的操作关系上,邢成举指出产业扶贫中存在着一种扶贫参与主体将扶贫产业化以最大程度获取自身利益的现象[11]。所谓扶贫产业化,是指入村的产业扶贫项目和配套资金成为扶贫工作者谋取个体或部门利益的资源,且在具有利益一致性的主体间逐渐形成一种配合关系。这种现象的产生一定程度上强化了产业扶贫中经济增长与社会发展的脱嵌特征。

“脱嵌”是波兰尼用以描述市场与社会关系的一种隐喻式分析方法和策略,适用于研究乡村经济与社会发展问题。尤其在国家将各类资源投入到乡村产业脱贫和产业兴旺过程中时,应注意嵌入性的资源要素与农村社会内生性要素之间的协调关系。从目前研究来看,以脱嵌视角研究产业扶贫,集中在通过案例解析产业扶贫政策执行中的行动偏移,未曾注意到产业扶贫难以持续的终极困境。

在经济型政策嵌入与贫困户联结的乡村社会关系中,以良性的互动反馈实现产业可持续发展与贫困户的靶向受益,是理想的嵌入式扶贫,而在实际运作中这种靶向关系会发生相应的偏离运动,即嵌入目标与行动“脱嵌”,形成一种脱嵌式扶贫,表现为产业不可持续、贫困户难以靶向受益、村庄共生社会关系淡化。因此,本文提出嵌入式产业扶贫和脱嵌式产业扶贫两个定义,嵌入式产业扶贫是一个或多个要素被有机地加入到产业扶贫具体问题情境中以实现问题解决方式的结构化转变,而脱嵌式产业扶贫则是这种介入关系未能充分实现设定目标,还可能会破坏原有结构。在产业扶贫持续稳步推进的现实状况下,“脱嵌”这一视角有助于更好地解释产业扶贫中存在的产业发展与脱贫目标偏离导致产业扶贫不可持续的问题。因此,基于对文献的梳理和课题组实地调研,本文以脱嵌为视角,为产业扶贫中的不可持续问题建立一个相对完整的论述框架,对其表现和内在机理做深入探讨。

三、一个案例解构:产业扶贫目标嵌入与行动脱嵌

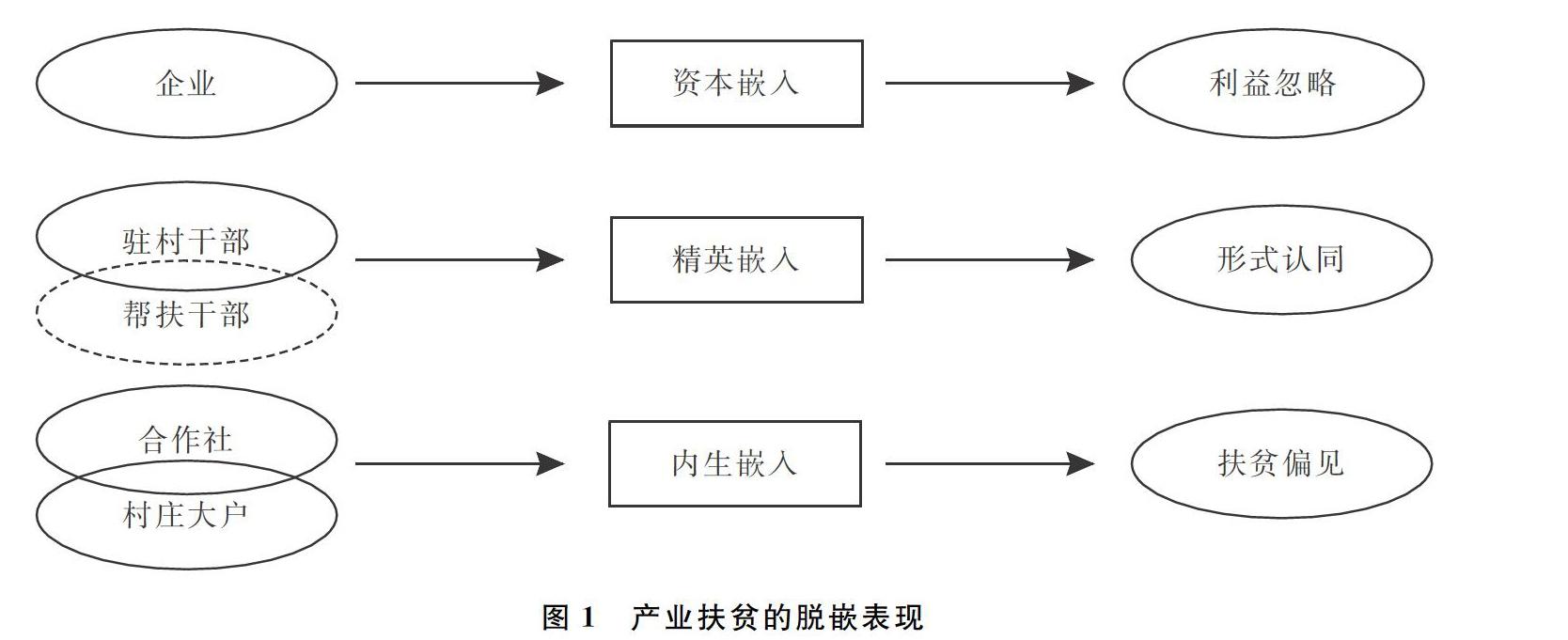

产业扶贫已进入一个重要的发展期,以项目制为主要方式,以企业、合作社以及村庄能人为主要运行载体的产业扶贫方式,在全国不少地方被推广开来。以乡村资源为依托,通过发展产业实现乡村资源的市场转化,增强贫困户内生性发展动力和外生性发展能力,带动贫困户脱贫致富,是产业扶贫政策的核心要义和嵌入目标。解构产业扶贫政策,可以发现产业属于经济政策范畴,而扶贫属于社会政策范畴[12]。前者的目标是让产业最大可能地创造收益和可持续,而后者的目标是最大可能地让贫困户受益。两者之间的靶向连接可以帮助贫困户最大程度从产业发展中受益,但从实践行动来看,却极易出现产业发展与脱贫目标靶向偏移的风险,使得产业扶贫的经济行动不可持续,未能充分促进扶贫地区贫困群体发展。从可持续发展角度看,产业扶贫中的经济行为不能仅以经济理性作为发展导向而脱嵌于乡村社会,不能忽略其与贫困群体之间的社会关系联结。但从经济理性的角度看,地方政府官员、进村扶贫的企业、农民合作社、村庄扶贫干部、村庄能人作为理性存在的多元参与主体,在逐利的市场经济中,不可避免地有自身利益的考虑,形成政策目标下的行动偏移。基于此,国家投入的扶贫资金和外来企业资本作为资本嵌入要素、驻村扶贫干部和帮扶干部作为政治嵌入要素、合作社和村庄大户作为内生性嵌入要素,便无法充分嵌入产业扶贫行动之中,以致形成一系列的脱嵌关系,进而影响贫困村的产业进程和扶贫实效(参见图1)。

(一)企业“代理”:资本入村的利益忽略

国家将项目和扶贫资金分配到各扶贫地区,由地方政府自主使用。依地方政府已有的扶贫经验,直接将扶贫资金发放到贫困户手中容易滋生和固化“等靠要”的贫困思维,所以地方政府往往采取产业扶贫的方式,指导企业进入贫困地区发展产业以间接帮扶贫困户[13]。这种参与式的扶贫可以帮助乡村社会与外部的行动者建立紧密的联系,确保现有农村资源得到最佳利用[14]。通过政府的先导投入和企业的间接参与,还可以促进贫困地区要素资本化的进程。要素资本化是指农村生产要素在符合社会主义市场经济规律下进行市场化运作。但是政府在引入企业进入乡村参与产业扶贫时,地方政府部门的自利倾向与市场参与主体的逐利倾向,容易使公共性的财政扶贫资金通过项目制在执行过程中与商业资本结合[15]。如果企业进入的市场开发行为和政府扶贫的公共行动处理不当,那么这种市场要素可能导致贫困主体继续被剥夺,使得产业扶贫项目异化为强势扶贫主体攫取利益的工具。例如,规模化产业发展逻辑下土地流转后的农业经营,会成为下乡资本嵌入社区和获取公共资源的搭载工具,将贫困户从共同体的乡村社会中抽离出来[16]。对基层政府而言,虽然其执行属性大于计划属性,但在安排扶贫资金使用上是具有一定自由裁量权的,会在安排项目时基于自身利益考量进行选择性的供给[17]。而不以扶贫为目的的企业一旦与政府利益相关者结成互助关系,政府的扶贫资金资助和税收减免优惠将会向企业倾斜,加上对企业缺乏强有力的监管,造成企业的消极扶贫行为[18]。如此,参与产业扶贫的企业并不会专注研究更好嵌入贫困农村社会的解决方案,亦不会关心贫困群体的受益情况,造成国家财政资本下企业代理与贫困村社会的脱嵌关系。

T村在D镇政府的支持下,引入了一个企业在当地种植红心猕猴桃,目前种植面积为280亩,预计未来形成千亩规模。但是除了土地流转的固定收益,即每亩每年补贴200元外,贫困户在企业运作此项目的过程中并没有其他收益。企业进村发展产业,虽带着扶贫的责任,拿着政府提供的相关政策优惠资金,却是一种尝试性的进入,未能嵌入当地的社会情境,亦未能与贫困群体实现共生发展。

(二)精英下沉:政治嵌入的形式认同

在产业扶贫的嵌入式结构中,驻村第一书记和帮扶责任制度突破科层制,对贫困村实行政治嵌入。这种嵌入式扶贫不改变村民的自治基础,同时可以很好地引入优质政治资源发展乡村扶贫事业,优化所驻村庄的治理结构[19],是一种善政型的治理,使得官员和群众在政治官僚体制上有了一定的互动。通过提供服务,有效回应贫困群体关切,也能更仔细地处理治理和减贫之间的联系[20]。在具体扶贫方式上,驻村第一书记是驻村式扶贫,具有临时性和任期性特征,主要协助村委干部完善党建、扶贫、村庄治理,不对扶贫目标直接负责;帮扶责任人则是走动式扶贫,以定期走访的方式,使帮扶干部精准对接贫困户的发展需求,提供针对性的扶贫解决方案和资源支持。从治理逻辑看,地方政府试图以精英下沉的方式来规避政策执行偏移[21]。但是,驻村干部任期特征和帮扶干部的流动更换,使得驻村第一书记很难在任职期间全面、深入掌握村庄情况,从而推动驻村期间的产业扶贫项目持续进行。而帮扶干部的流动变更使得贫困户与新帮扶干部之间需要较长的磨合期,以重新建立帮扶联系。驻村第一书记作为地方政府的下派人員,往往携有原单位的一些资金和政治资源,在实际驻村工作中成为扶贫工作和村庄发展的主要带动者。帮扶干部虽然不常驻村,但通过政策解答和资源帮扶,一定程度上激发了贫困户内生发展动力以更好地迎合产业扶贫的发展需求。但驻村第一书记可能会降低对其职责的预期,倾向做简单的扶贫统计,工作流于形式[22],缺乏对贫困村社会关系的深入思考,难以提出创新解决方案。由于帮扶干部在考核中容易替代操作,走形式的现象便比较常见。因此,如果缺乏有效激励和约束,这种嵌入容易出现流于形式、忽视帮扶主体等与客观环境脱嵌的情况。

D镇在区、镇、村三级建立了197个帮扶责任人对口帮扶贫困户的责任机制,选派了驻村第一书记和其他驻村干部,负责产业精准对口帮扶的督促落实。在D镇调研过程中,笔者深度访谈了贫困户20户、扶贫干部13人,组织座谈会2次。其中有贫困户反映了帮扶干部在每月的走访活动中不作为的情况,有的则对帮扶干部的作用不置可否、评价模糊,这从侧面反映了帮扶干部对口帮扶贫困户的工作存在失职行为。三个贫困村的驻村第一书记,是2017年开始派遣的,以长期驻村的形式帮助贫困村开展扶贫工作。驻村第一书记在帮助村庄开展产业扶贫工作中发挥了一定作用,包括项目引进、技术培训等,但笔者从访谈中了解到,驻村书记对农业企业、村庄生产大户很重视,却未能精准落实对贫困户个体的产业扶贫措施。由于贫困村的贫困人口相对较少,加上乡村振兴的政策要求,所以对村庄的发展往往关注其整体繁荣,忽视对贫困劳动个体的精准引导。另外在考核上,因缺少明确的考核指标,驻村书记和帮扶干部对扶贫目标预期不高,加上其他事务性工作较多,对贫困户发展产业方面的关注较少。

(三)村庄大户与合作社:内生性扶贫偏见

作为生长于乡村社会的精英力量,贫困村的生产大户和基于信任建立的农民专业合作社,是一种重要的内生嵌入力量。政府主导下大户带动和合作社带动的方式有效提升了农业生产的专业化、合作化水平,因此成了许多贫困地区产业扶贫的主要方式。对于贫困户来说,由于其自身知识和技能的弱势,他们也更愿意加入合作社寻求帮助[23]。当前农民专业合作社和大户带动的方式主要是规模化的农地经营,贫困村的土地被各个大户或合作社流转承包,贫困户与非贫困户没有多余土地自己发展生产,只有参与劳动力的雇佣。“去小农”后的乡村社会关系受到规模农业的形塑和资本运作意志的灌输[24],乡村的精英往往更关注可以通过市场所调动的资源,不太关心村庄内部的社会影响[25],存在对弱势勞动力的偏见。对倾向外出务工的群体来说,土地规模流转和就地雇佣对其造成的影响是比较轻微的;但对无法进入务工市场的老年群体尤其是贫困户来说,失去土地意味着其生命的意义感大大降低,没有工作,其生产动机会逐渐消失。内生性嵌入关系只为获利而存在,村庄的共同体社会关系会逐渐瓦解,这表现为村庄结构性的脱嵌状况。

D镇为每个贫困村遴选了4名致富带头人,倡导成立了一些专业合作社。其中T村有10个合作社,D村有12个合作社,X村有1个合作社,但多数处于空壳状态,未能发挥实际作用。T村是D镇贫困人口最多、发展产业种类最多、合作社最多的贫困村。为了推进本村的产业发展,村干部带头成立了两个合作社,村民自发组织了多个合作社,以大规模土地流转承包的方式邀请农户入社。尽管村干部带头成立的青脆李合作社和水稻合作社带动了贫困户的参与,但从上级扶贫部门和贫困户的评价来看,青脆李产业是一个失败的产业。青脆李产业在T村有220亩的面积,但因落地后缺乏持续的投入,管护工作一直没有做好,合作社也只有其名,未有其实。村民自发组建的桑茶合作社,预计流转4000亩土地进行桑茶种植,70户村民加入,其中包含一些贫困户。与合作社项目负责人之一M先生访谈时,他说合作社没有扶贫的义务,对贫困户参与问题,只会一定程度兼顾,对具体收益分配未做明确安排。在X村,村干部则表示,资金和培训技术优先向大户投放,贫困户将由集体经济和大户来带动,以土地流转、劳动务工的方式获取收益。在D镇城镇化速度加快的背景下,乡村的规模化发展已经不具备人力资本的经济基础,贫困户作为乡村社会的边缘人,逐渐受到内部和外部生产主体的排斥和漠视。产业扶贫的内生性嵌入同样会出现脱嵌危机。

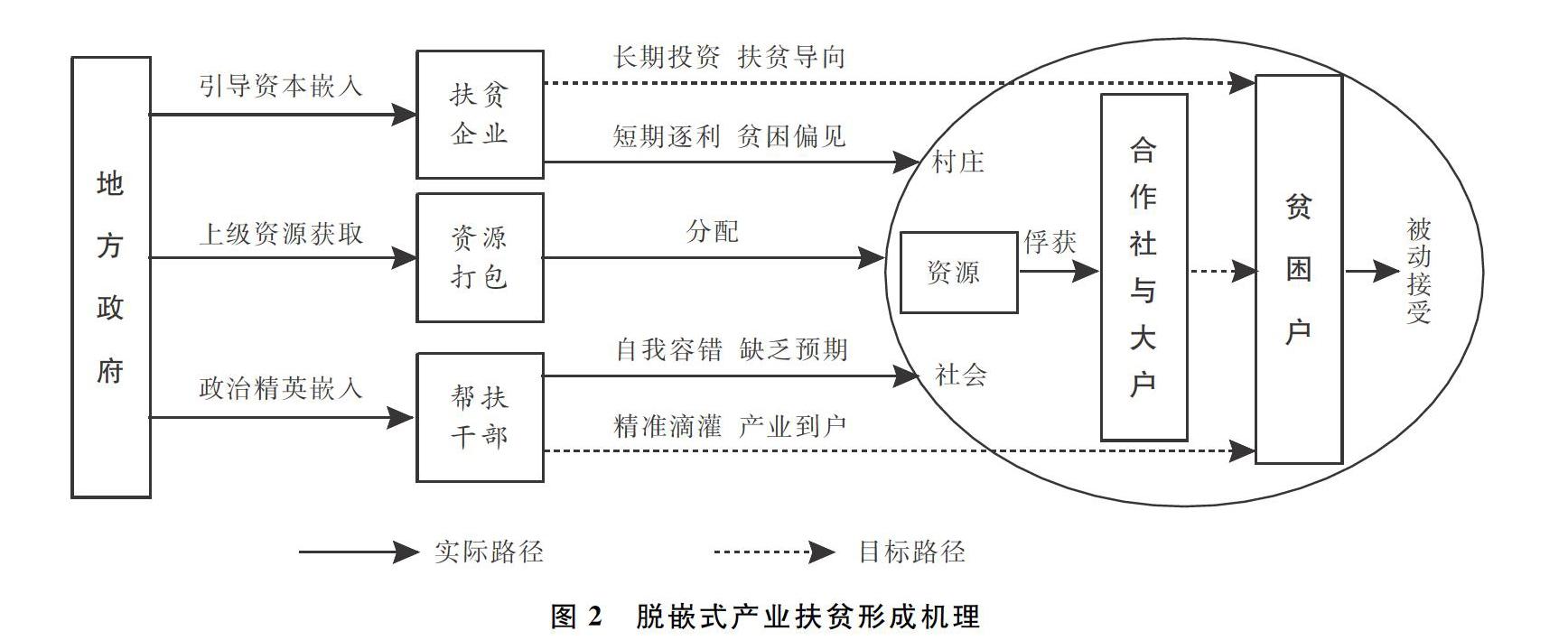

四、一个形成机理:产业扶贫缘何难以为继

在波兰尼看来,完全的市场社会是一种脱嵌的社会,群体的经济行为只会按照市场逐利目标和利益最大化的逻辑运行。产业扶贫是针对贫困地区的一项经济活动与社会治理活动,以项目制的形式在贫困地区运转,遵循市场性原则定位开发性扶贫。开发性扶贫作为一个社会行动[26],具有参与资格的地方政府、开发企业、合作社、农业大户都有自己的行动逻辑和成本-收益考量。把生产行为变为纯粹的成本-收益考量行为,将产业扶贫的社会目标忽视在产业发展之外,会造成产业扶贫的难以为继,即脱嵌式的产业扶贫。本文将从政府、开发企业、扶贫干部、合作社、大户及贫困户的角度讨论这种脱嵌式产业扶贫的形成机理(参见图2)。

(一)地方政府“短平快”的效果追求

首先,由于时间紧、任务重,地方政府在对中央政府发包的产业扶贫项目及资金打包时,在政绩观的导向下,倾向于以行政逻辑推行产业扶贫项目,追求“短平快”的效果。这一点也符合斯科特对国家项目缘何失败的解释:对农业项目复杂性逻辑的忽视和抛弃与农村独特社会的连接使得追求利润最大化的规模农业项目不约而同地走向简单化、模式化的失败道路[27](p.54)。虽然政府始终扮演着公益经营者的角色,有责任将资源投入到关注贫困群体的事业当中去,但是穷人往往不显眼、不善言辞、无组织。政府官员发现与当地有影响力的人交流比与沉默寡言的穷人交流更有利可图,所以他们不会把注意力放在贫困户身上。因此,政府倾向于将资源交给能使项目尽快落地的市场主体,对贫困地区的社会生产要素、贫困结构缺乏深入细致的研究。对嵌入贫困地区的扶贫干部,地方政府以职务的未来晋升为激励,却缺少完整的目标导向的监督考核机制。扶贫干部在短暂任期内自我创造一种容错机制,对驻村职责缺乏未来预期,最终使其工作流于形式。产业扶贫作为可以容错的尝试,也就不能很好地激发驻村干部认真研究乡土社会,改变造成贫困的结构性因素。

(二)外来企业的纯粹逐利进入

逐利导向的外来企业与贫困户间是一种松散的、短期的利益关系[28],缺乏充分保障贫困户在参与过程中收益的法律依据。作为反贫困的行动主体,贫困户必须自助,但处于困境中的他们往往做不到。让他们更好地自助的举措在于让拥有更多权力和资源的外来者,即企业这类拥有市场资源的主体进入。短暂贫困可通过政府临时性的社会保障计划得以消除,而减少长期贫困则需要强化对穷人的土地和人力资本的长期投资[29]。但没有较强公民意识和较强社会责任感的企业,只会追求规模和效益的最大化,无法实现与贫困户的需求对接与精准嵌入。产业扶贫背后实际隐藏着追求行业利润的市场逻辑与强调扶贫济困的社会道德逻辑之间的矛盾[30],而产业扶贫的参与者比较一致地遵循了规模化经营的市场逻辑。因此,在中央的政策背景下,脱贫攻坚与乡村振兴并行使得政府以精准为名、以涓滴经济为行动的理论逻辑、以企业促开发,在贫困地区进行大规模、长时间的土地流转经营。而企业在开发中因为对贫困户存在个体偏见,容易忽视对他们生存策略的考虑。加上项目制的治理形式,企业可以在政府项目发包时实现其利益,即使项目失败也可安然退出,而贫困户因谈判能力弱只能接受这种不合理的嵌入。总的来看,扶贫企业作为利润的追求者,在入村开发中忽视乡村社会的开发基础和应兼顾的社会目标,仅追求大而快的产业效应和扶贫涓滴效应,这会形成产业发展的纯粹逐利与扶贫的目标淡化之间的脱嵌关系。

(三)村庄内部的共生关系淡化

在贫困村内部发展起来的合作社与大户,虽然可以帮助贫困户进入市场,并利用村庄内部熟人社会网络处理与贫困户的关系,但就我国情况来看,专业合作社普遍存在规模小、竞争力弱、组织松散、贫困户入社比例低的困境,是一种以弱扶弱的做法。而相对强大的合作社容易盲目规模化,无法让扶贫产业精准到户,对贫困户的土地资源和人力资源又有一种偏见,使得以合作社为依托的方式只重产业而轻视扶贫。对村庄的发展大户而言,产业扶贫的下乡资源容易被其掠夺,产生精英俘获现象。乡村精英对于扶贫项目开发都有较大的干预优势和作用空间[31]。而乡村大户往往以自我发展为中心,关注自己在乡村社会的投入与产出,对自己所处的乡村社会结构认识模糊,对贫困户会有一种避免其分配自身所拥有利益的想法。因此,当扶贫资源配置到贫困村时,精英俘获现象的存在往往使国家扶贫资本的进入偏离预定的社会目标。合作社与村庄大户作为农业经营的结构性主体,遵循规模化的市场流转方式,忽视对农民个体生计的考虑,导致农业产业化经营从农民社会网络中脱离[32],造成产业扶贫中产业经营的脱嵌式发展。总的来说,贫困村内部的精英群体基于市场逻辑的规模化开发和以自我发展为中心的定位,容易造成村庄共同体解体和贫困户的边缘化,导致产业扶贫的脱嵌特征。

(四)贫困户的策略性接受

作为产业扶贫中被扶主体和受益主体,贫困户自身的意识缺陷和行动逻辑也是造成产业扶贫脱嵌的重要原因。贫困会产生压力和消极的情感状态,这反过来可能会引发目光短浅和规避风险的决策,即通过限制注意力和偏愛习惯性行为而牺牲目标导向的行为。这些关系合在一起会构成一个反馈回路,助长贫困的长期存在[33]。贫困家庭会表现出较低的冒险意愿和较为消极的参与脱贫行动,这导致他们更难摆脱贫困。此外,贫困户作为乡村结构中的弱势群体,面对村庄这样一个非匿名的社会,其生存的应对策略是学会接受已经存在或者是正在被创造的规则。那些应对策略上不符合当地规则的人不仅可能会自尊心减弱,还可能面对来自村庄层面的指责,这进一步影响了他们的生活质量并阻碍其最终摆脱贫困的机会[34]。通过遵守规则形成资本,才有更多机会获得社会资本以及就业机会。可见在贫困户面对各个嵌入式的扶贫主体时,有利的应对策略是接受安排,因此就出现了我们调研中所看到的贫困户内生发展动力不足的一面。

五、总结与启示

消除农村贫困,实现乡村振兴,离不开产业的支撑。在产业扶贫的具体实践中,当国家分配的产业扶贫资源被下放到地方政府后,基于扶贫的先前经验,地方政府不会将扶贫资源直接给予贫困户,而是通过引导和组织,将外生性的扶贫要素和内生性的扶贫要素嵌入贫困户的生产结构中,间接性地实施帮扶。企业作为国家资本的“代理”,依托市场力量实现了对贫困村的嵌入,驻村干部和帮扶干部在行政安排下实现了对贫困村的政治嵌入,农民专业合作社与农业大户依托外部支持与逐利动机实现了内生性的嵌入。但是,在这一过程中,政府的政绩导向、企业的短期逐利、合作社与大户的资源俘获、贫困户的策略性接受,导致产业扶贫中开发的经济属性与扶贫的社会属性成为独立的行动,使产业扶贫呈现脱嵌式特征。这种治理方式会给贫困地区及被帮扶主体带来何种影响?首先,最主要的影响是产业发展与脱贫目标的靶向偏离,扶贫主体和扶贫资源配置呈碎片化发展趋势,贫困户的获得感和扶贫满意度下降。其次,治理乡村贫困的困境不在于资源短缺,而在要素的不均等分配,脱嵌的产业扶贫将拉大贫富差距,造成村庄公共性解体和加速村庄的原子化溃败。最重要的是,许多产业扶贫项目因缺乏持续的投入和管理而半途而废,形成了前期热火朝天、中期不冷不热、后期惨惨戚戚的产业扶贫难以为继的现象。贫困户面对项目的兴衰更迭、干部的轮流坐班、钱袋的一直不鼓,表现出无力改变的漠然状态,坐等安排。这种不可持续的产业扶贫方式影响了村庄的社会发展,难以有效回应贫困户脱贫诉求,且为腐败发生预留下制度空间。

产业扶贫是精准扶贫“五个一批”工程的关键,对重构贫困村的社会基础、帮助贫困户提升自我造血能力和创造可持续发展机会具有十分重要的影响。学者李小云开展的河边实验告诉我们,由于乡村传统的物质基础和社会关系系统本身很难支撑现代产业的发展,产业可持续面临极大挑战,且选择一种农户并不熟悉的新业态嵌入,将打破农户韧性机制并提高风险不确定性,导致农户的脆弱[35]。但河边实验在探讨产业嵌入这个过程时未能聚焦河边村的社会过程、社会结构和社会关系等一系列在转型过程中生产和再生产贫困的主要因素[36]。因此,产业扶贫要可持续,需要在嵌入乡村社会场域的过程中,结合乡村社会过程、社会结构和社会关系进行综合考量,不能让政策悬浮于乡村社会场域之上。

综上,产业扶贫可持续发展不可忽视这种脱嵌特征,每个贫困村都需要面对这种嵌入式扶贫开发潜在的脱嵌风险,因此需要优化嵌入结构和加强组织对产业扶贫完整过程的监控。具体建议有以下几点。

一是地方基层政府应重视乡村地区扶贫开发与乡村价值挖掘及结构优化的关系,宏观谋划上与当前乡村战略要求相融合。推进产业扶贫项目进入贫困村不能盲目开发,要正确解读中央的农村政策,树立重塑乡村社会基础、兼顾贫困治理的开发理念。

二是积极构建一套完整的对产业扶贫参与主体的监督、考核、激励机制,对参与企业、驻村干部、帮扶干部和合作社等参与主体既有有效监督,又有合理激励,减少扶贫主体因监督成本低产生的消极扶贫行为。

三是努力探索开发扶贫目标下农户能普遍获得资源和项目成果公平性分享的制度安排,避免财政资源和项目资源完全向企业、合作社、大户流动。要基于地方社会结构和社会基础开展产业适度规模化、市场化经营,并与贫困户之间建立利益关切的联结机制。

四是要通过统筹安排,建立与产业扶贫项目有关的后续扶持资金、技术支持和管理机制,形成产业扶贫的长效机制,避免产业扶贫项目半途而废,从而影响产业扶贫的持续性及扶贫社会目标的实现。

参考文献:

[1]Latour B.Science in Action:How to Follow Scientists and Engineers through Society[M].Cambridge,Mass:Harvard University Press,1987.

[2]Callon M. The Socilolgy of an ActorNetwork:The Case of the Electric Vehicle[C]//M Callon. Mappig the Dynamics of Science and Technology.London:Macmillan, 1986.

[3]李博,左停.精準扶贫视角下农村产业化扶贫政策执行逻辑的探讨——以Y村大棚蔬菜产业扶贫为例[J].西南大学学报(社会科学版),2016,(4).

[4][英]波兰尼.大转型:我们时代的政治与经济起源[M].冯钢,刘阳.杭州:浙江人民出版社,2007.

[5]Granovetter M.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,(3).

[6]马流辉.“脱嵌”的土地流转——实现机制与社会效应[J].内蒙古社会科学(汉文版),2016,(5).

[7]何海狮.卷入、脱嵌与反嵌——粤北瑶山村杉木种植的劳动过程分析[J].开放时代,2013,(4).

[8]Glauben T,Herzfeld T,Rozelle S,et al.Persistent Poverty in Rural China:Where,Why,and How to Escape?[J].World Development,2012,(4).

[9]李小云,徐进.消除贫困:中国扶贫新实践的社会学研究[J].社会学研究,2020,(6).

[10]孙兆霞.脱嵌的产业扶贫——以贵州为案例[J].中共福建省委党校学报,2015,(3).

[11]邢成举.产业扶贫与扶贫“产业化”——基于广西产业扶贫的案例研究[J].西南大学学报(社会科学版),2017,(5).

[12]梁晨.产业扶贫项目的运作机制与地方政府的角色[J].北京工业大学学报(社会科学版),2015,(5).

[13]胡振光,向德平.参与式治理视角下产业扶贫的发展瓶颈及完善路径[J].学习与实践,2014,(4).

[14]Jonathan M.Networks—A New Paradigm of Rural Development?[J].Journal of Rural Studies,2000,(4).

[15]黄宗智,龚为纲,高原.“项目制”的运作机制和效果是“合理化”吗?[J]开放时代,2014,(5).

[16]黄增付.脱嵌与重嵌:村落秩序中的农业经营及治理[J].中国农村观察,2018,(3).

[17]曹海林,俞辉.“项目进村”乡镇政府选择性供给的后果及其矫正[J].中国行政管理,2018,(3).

[18]闫东东,付华.龙头企业参与产业扶贫的进化博弈分析[J].农村经济,2015,(2).

[19]孔德斌.嵌入式扶贫的悖论及反思[J].理论与改革,2018,(2).

[20]GrinDe M S.Good Enough Governance:Poverty Reduction and Reform in Developing Countries[J].Governance,2010,(4).

[21]张国磊,张新文.制度嵌入、精英下沉与基层社会治理——基于桂南Q市“联镇包村”的个案考察[J].公共管理学报,2017,(4).

[22]王卓,罗江月.扶贫治理视野下“驻村第一书记”研究[J].农村经济,2018,(2).

[23]马彦丽,施轶坤.农户加入农民专业合作社的意愿、行为及其转化——基于13个合作社340个农户的实证研究[J].农业技术经济,2012,(6).

[24]徐宗阳.资本下乡的社会基础——基于华北地区一个公司型农场的经验研究[J].社会学研究,2016,(5).

[25]Ploeg J D V D,Renting H,Brunori G,et al.Rural Development:From Practices and Policies Towards Theory[J].Sociologia Ruralis,2010,(4).

[26]王旭辉,包智明.脱嵌型资源开发与民族地区的跨越式发展困境——基于四个关系性难题的探讨[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2013,(5).

[27][美]詹姆斯·C·斯科特.国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的[M].王晓毅.北京:社会科学文献出版社,2004.

[28]刘北桦,詹玲.农业产业扶贫应解决好的几个问题[J].中国农业资源与区划,2016,(3).

[29]Jyotsna J,Martin R.Is Transient Poverty Different? Evidence for Rural China[J].Journal of Development Studies,2000,(6).

[30]许汉泽,李小云.精准扶贫背景下农村产业扶贫的实践困境——对华北李村产业扶贫项目的考察[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017,(1).

[31]程谬,郑逸芳,许佳贤,等.参与式扶贫治理中的精英俘获困境及对策研究[J].农村经济,2017,(9).

[32]黄增付.脱嵌与重嵌:村落秩序中的农业经营及治理[J].中国农村观察,2018,(3).

[33]Haushofer J,Fehr E.On the Psychology of Poverty[J].Science,2014,(6186).

[34]Sherman J.Coping with Rural Poverty:Economic Survival and Moral Capital in Rural America[J].Social Forces,2006,(2).

[35]李小云.河邊扶贫实验:发展主义的实践困惑[J].开放时代,2020,(6).

[36]Barbara H.Poverty and Capitalism.[J].Economic and Political Weekly,2006,(13).

[责任编辑:李 堃]

Why is Industrial Poverty Alleviation Unsustainable:Target Embedding and Action Disembedding

—Based on a Local Case

Li Jie, Ben Qingsong

(Xian Jiaotong University, Xian Shaanxi 710049)

Abstract:

Industrial poverty alleviation project is facing unsustainable problems in the progress of poverty reduction and rural revitalization. The government, based on the projects of industrial poverty alleviation, makes enterprises as state capital agents for poor villages poverty elimination; local governments embed political elites in rural areas to lead three vital forces, including relevant cadres, cooperatives, and larger households, to industrial poverty alleviation, aiming at industrial development and poverty elimination. However, local governments pursuit of “shortness, stability, and speediness”, enterprises entry for “pure profit”, villages weakening of symbiosis, and villagers passive “strategic” acceptance have destroyed structural transformation driven by this “embeddedness”, resulting in the targeted deviation of those two goals. Limited income of poor households and the suspended work make the project “disembedded”. Therefore, it is necessary to build a complete mechanism which includes supervision, assessment, and incentive for main participants, and to explore a system for farmers fair sharing of resources and achievements of the project, making rural prosperity real.

Key words:industrial poverty alleviation, policy goals, deembedding, rural revitalization, rural governance