城市群治理绩效何以差异化

2021-04-09张紧跟

摘 要:城市群治理是有效化解城市群发展病症的必由之路。但是,从三大城市群治理演化实践来看,在基本趋同的府际合作中产生了差异化明显的治理效应。这是因为城市群有效治理不仅要求不断完善纵横结合的府际合作,而且要求实现府际合作与市场机制的二元配比驱动。要使城市群治理有效运作,必须超越府际合作从而使完善城市群府际合作和激发市场机制活力双管齐下。在此基础上,三大城市群应该分类治理,调适城市群治理中的府际合作与市场机制的配比。

关键词:城市群治理;府际合作;市场机制;区域治理

中图分类号:D630 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2021)03-0046-10

一、问题的提出与文献综述

从国际经验来看,从孤立的城市发展向城市群发展转变是现代国家城市化的必然趋势。由于城市发展的“极化效应”和“扩散效应”,城市群使产业和人口在空间上聚集与扩散,最终带动区域或国家提升整体竞争力。因此,发展城市群逐步成为新世纪以来党中央促进城市化进程和统筹区域发展的重要战略决策。为应对发展中遭遇的集聚不经济、城市间不协调、跨域环保问题严峻等“城市群病”[1],府际合作成为提高城市治理效率和促进区域一体化的必由之路[2]。于是,加强府际合作成为城市群各政府的基本共识,而且合作不断从“对话性合作”走向“制度性合作”。尤其是随着城市群发展战略重要性的凸显,国家宏观调控政策和区域发展政策的叠加扶持被密集地投放到长三角、珠三角和京津冀这三大城市群,三大城市群也逐步形成了日益趋同且纵横结合的府际合作①。但是,从治理绩效来看,长三角排名较高,珠三角次之,而京津冀总体发展质量较低[3];2006-2015年,珠三角与长三角一体化水平一直显著高于京津冀[4]。

为何在趋同的府际合作主导下,三大城市群会产生殊异的治理绩效?

从既有研究来看,研究者主要将其归咎于府际合作机制不完善。一方面,研究者认为现有城市群府际合作仍然停留在松散的浅层合作层面[5]并且存在府际合作意识淡薄、组织机构与机制不完善等问题[6]。另一方面,研究者认为与长三角和珠三角相比,京津冀城市群府际合作协同机制建设存在明显的短板[7]。

毋庸置疑,由于缺乏激励约束机制、成本分摊和收益分享机制以及相应的决策、执行与监督等组织保障,城市群府际合作处于“只闻楼梯响而不见人下楼”的境地[8]。且即使最完善的长三角府际合作也面临着规划建设理念不统一、发展目标导向不一致、空间发展布局不对接、土地开发缺管控、道路不衔接、设施未统筹配置等问题[9]。因此,中国城市群治理始终面临着合法性、统一性、公平性及利益博弈困局[10]。显然,尽管城市群府际合作有待完善,但要求解城市群治理绩效差异化的答案,必须超越将城市群治理化约为城市群府际合作的思维定式。为此,笔者不惴浅陋,拟从三大城市群发展的比较中来思考中国城市群治理的差异化配比。

二、市场机制与府际合作的二元配比:城市群治理的内在要求

众所周知,实现区域一体化是城市群治理的核心使命。所谓区域一体化,是指地区间基于共同发展而构建合作框架,促使资源要素在区域内自由流动并最终形成一个区域共同体的发展过程[11]。在城市群层面上,区域一体化主要表现为从单一城市发展演变为城市群发展。在此过程中,那些地缘相连、文化同源的城市之间借助日益便捷的基础设施连接和互动频繁的经济社会网络等逐渐形成有机联系的发展共同体。为了促进资源要素在城市群内实现优化配置并提高区域整体生产率,特定区域内各相关城市间要通过行之有效的城市群治理强化区际协作、打破行政壁垒、降低资源要素流动的交易成本,以推动跨域公共事务有效治理。最终,区域内核心城市产生能够向外扩散的经济能量并产生使整个地区经济收敛增长的“涓流效应”[12],城市群跨域公共事务治理有效运作。因此,来源于市场机制的内部驱动与府际合作的外部驱动共同构成了城市群区域一体化的动力因素。

一方面,市场机制是推动城市群形成的主导力量。城市群作为若干城市在特定空间范围内的组合或集聚,本质上是资源要素按照市场规律不断在各城市间流动性配置的结果。换言之,城市群演化是市场经济条件下微观经济主体的自组织过程,市场机制是推动要素在城市间流动、聚集与扩散的根本动力[13](p.78)。正是在市场机制作用下,区域发展中的人口、资本等资源要素不断向中心城市集聚,使中心城市与周边城镇之间产生密切关联,集聚发展的中心城市在饱和后又会以辐射功能带动周边城镇共同发展,集聚和辐射达到一定程度后城市群才逐渐成型。因此,资源配置高效性和要素流动充分性是判定城市群發展成型的关键因素[14]。简言之,市场机制推动了城市发展和城市间联系,加速了城市间功能融合以及城市群形成。

另一方面,城市群发展离不开府际合作。由于城市群内各城市分属于行政上无隶属关系的行政单元,在当代中国政府主导型城市发展模式下,相对于行政区划改革式兼并重组而言,以城市群府际合作实现城市之间外部交易费用内部化是一种更为可行的选择。所谓府际合作,是指城市群各政府间在凝聚共识的基础上,通过建立健全纵横结合的协调机制,实现有效整合城市群资源和统筹区域的发展模式[15]。府际合作机制不仅组建了城市群治理的决策领导机构、制定了区域合作规划与相关协议,还推动了城市群基础设施一体化和公共服务一体化。首先,跨域公共事务治理需要府际合作。城市群发展催生出诸多复杂的跨域公共事务,如环境污染、交通衔接、突发性公共危机事件等,不仅跨越了单一城市的地理边界和管辖范围,而且超出了单一城市的治理能力,必须诉诸府际合作。其次,破解行政区经济需要府际合作。在城市群发展中,始终面临着区域一体化发展诉求与碎片化行政阻滞之间的张力。只有通过有效的府际合作来优化城市群府际关系,才能摆脱行政区经济羁绊从而有效促进城市群区域经济融合发展。最后,府际合作规划有助于引领城市群健康发展。上级政府的纵向嵌入有助于弥补横向府际合作机制约束力不足的缺陷[16],自上而下的城市群规划则能在加速城市群的发展和演化、快速提升城市群经济实力,尤其在推进城市群基础设施建设和构建共同市场等方面发挥不可替代的作用。

总之,城市群形成是空间视角下利益相关者在遵循经济发展规律的前提下通过市场机制自发整合与顺势而为的府际合作相向而行、综合作用的结果。因此,尽管纵横结合的府际合作常态化与制度化顺理成章地成为实现中国城市群有效治理的必然选择,但依然要强调市场机制不仅是城市群空间演化与一体化发展的动力之源,而且会影响到城市群的发展与演变[17]。从城市区域空间演化来看,作为区域增长极的中心城市,其“集聚效应”饱和后必然要对周边产生“辐射效应”,最终形成中心与外围紧密相连的城市群区域。因此,作为以目标共享和“关系”制度化为核心的城市群治理,既取决于府际合作又受制于市场机制。显然,府际合作与市场机制二元驱动的非均衡发展及差异化組合,形塑了当代中国城市群治理。

毋庸置疑,既有研究从不同侧面构建了中国城市群府际合作的理论构架,产生了诸如区域政府合作、复合行政等概念,回答了城市群府际合作的应然状态,有助于增进城市群治理的知识积累和理论研究。但将城市群治理化约为城市群府际合作,既忽略了市场机制形塑城市群的基础性功能,也无视不同城市群中府际合作与市场机制二元驱动的组合差异。更重要的是,府际合作单兵独进无法真正解决中国城市群治理困境[18]。因此,有必要基于三大城市群发展比较来求解城市群治理差异化的答案。

三、市场机制驱动的城市群一体化比较

1.长三角一体化

改革开放之初,得益于市场化改革对地区间要素流动壁垒的消解,长三角区域互动发展初现雏形,上海的“星期天工程师”应运而生。20世纪80年代以来,市场化改革催生了一些资源要素的跨域流动,上海的“外溢”直接驱动了苏南和浙北乡村工业化进程,长三角区域一体化的帷幕徐徐展开。尽管由行政力量主导的“以上海为中心建立长三角经济圈”的计划受阻,但是一体化发展过程依然快速推进,区域统一市场已然成型,长三角逐步成为代表中国参与国际竞争的经济聚集群体[19]。

1992年,中央适时启动的浦东大开发明确并巩固了上海在长三角的龙头地位,市场机制驱动的长三角一体化持续发展。一方面,以上海为中心、各城市错位发展的长三角发展共识基本形成。如嘉兴在行政上被明确为隶属于浙江但在经济上被要求“尽快融入上海圈”,杭州“融入上海”会出现“上海多了个西湖、杭州多了个外滩”的系统效应;而江苏要求南京、苏州在“大树底下”“好乘凉”“种好碧螺春”。另一方面,融合发展趋势明显。在上海不断出台优惠政策吸引江浙两省城市和企业到沪开展投资和经贸业务的同时,江浙两省的许多城市纷纷学习上海的经济政策、管理模式和营造投资环境的经验,并将上海作为对外开放的平台。

进入新世纪以来,全球化效应使长三角一体化加速发展,上海的辐射效应不断显现,周边城市与上海之间错位发展的战略格局基本定型。上海以创新能力、高端服务业发展以及科技人才汇聚等当之无愧地成为长三角的龙头城市,江苏有最为密集的先进制造业,浙江具有民营经济、特色产业、生态和海洋四大优势,安徽劳动力资源充足且新兴产业发展迅猛。这些差异性无疑为城市群一体化创造了广阔的市场交易空间。

总之,市场机制催化了长三角城市群发展。长三角各地方政府以市场化改革为先导,顺势而为地在要素跨区域流动过程中逐步弱化行政壁垒,推动产业转移和企业跨区域发展,区域联动发展不断强化。正是在市场机制作用下,近年来长三角城市群内各城市间联系紧密程度不断加深[20]。

2. 珠三角一体化

20世纪80年代以来,市场化改革使“先行一步”的珠三角与香港之间形成“前店后厂”的分工合作格局。香港以产业转移、吸引外资、交通枢纽、金融服务等优势确立了区域性中心城市的地位,珠三角各城市竞相承接香港的“外溢”。因此,当1994年广东省委省政府开始规划珠江三角洲经济区时,多中心②竞逐格局使得以行政为主导实现珠三角一体化的尝试受阻。一方面,珠三角各城市都接受香港的辐射,虽然在空间上形成了连绵成片的城镇区域,但城市间联系较为松散;另一方面,相似的发展路径一度导致珠三角面临重复建设、恶性竞争、产业结构严重同构等区域一体化困局,区域整合困难重重。

1997年亚洲金融危机以及2001年中国“入世”后,香港作为珠三角外部引擎的角色在其产业空心化等引发的持续衰退中逐渐弱化。在此背景下,广州依托省会城市的行政优势、深圳依托经济特区的政策优势逐步成为珠三角的两个强核心,开始对周边城市产生辐射效应,市场机制驱动的珠三角联动整合发展之势修成正果。在此背景下,国家顺势而为。2008年12月,将珠三角一体化上升为国家发展战略的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》(2008-2020年)出台,明确了珠三角一体化发展目标,继续强化广州、深圳两个中心城市与周边城市的强联系,一个多核心强联系的珠三角城市群快速发展。

总之,20世纪90年代末期以来,以市场机制为驱动力的珠三角城市群快速发展。一方面,群雄逐鹿的格局在日益深化的市场化改革中逐渐发生蝶变,城市功能与产业布局逐渐形成错位分工互补的形态,广州与深圳成为珠三角“双子星座”,并与周边城市间形成了日益紧密的联系,一个多核心、强联系的珠三角城市群基本形成[21]。另一方面,作为中国市场化发育最早、市场化程度最高的城市群,珠三角市场一体化程度高于其他城市群。2012-2016年,珠三角9市间“平均产业同构系数 ”已经从06169下降到06131,协同发展的产业布局初现端倪[22]。

3.京津冀一体化

1982年,北京首次城市规划中的“首都经济圈”出现了京津冀一体化理念的萌芽。到1992年,经过众多学者反复论证后,“环京津”和“环渤海”的“两环”概念引起了河北省的关注,直至“首都经济圈”概念在1995年被正式确立。但是,在新世纪之前的近20年间京津冀一体化始终处于概念萌芽阶段。

尽管如此,市场化改革依然为京津冀创造了可能的一体化空间。首先,三地资源优势有互补性,在金融资源配置、要素市场领域、信用体系建设、信息人才交流等方面客观存在市场合作空间。其次,疏解北京非首都核心功能、天津实现经济转型和产业升级以及河北实现追赶式发展中的相互依赖,对京津冀区域一体化提出了必然要求。最后,市场化改革也极大地驱动了京津冀之间密切的资源要素流动。正是在这样的基础上,新世纪以降的京津冀一体化加速发展。2004 年的“廊坊共识”标志着“京津冀一体化”发展思路获得三地官方认可,国家发改委在2004年启动《京津冀都市圈区域规划》使京津冀一体化上升为国家发展战略。与之相应,京津冀商品市场和要素市场一体化不断完善[23]。

但是,疏解北京非首都功能作为京津冀一体化的核心导致市场机制的运作空间有限,京津两市对河北的辐射效应和产业带动能力较差,要素市场一体化程度低且波动幅度大[24],三地之间分工弱化和产业结构趋同。如三地“十二五”规划中重点发展的13个产(行)业中,京津冀相同或相似的有6个,京津相同或相似的有9个,津冀相同或相似的多达10个[25]。最终,市场机制不完善等使得京津冀一体化进展缓慢。

四、府际合作驱动的城市群一体化比较

长三角府际合作最为完善。一方面,横向府际合作机制日趋细化。长三角横向府际合作起源于1992年建立的长三角城市协作部门主任联席会议制度,1997年升格为长三角城市经济协调会。2001年,由常务副省(市)长参加的“沪苏浙经济合作与发展座谈会”制度开始形成。2005年,又建立了长三角地区主要领导的定期会晤机制——座谈会。从2008年起,长三角横向府际合作逐渐形成由主要领导座谈会明确任务方向,联席会议协调推进,联席会议办公室和重点专题组具体落实的决策层(“长三角地区主要领导座谈会”)、协调层(“长三角地区合作与发展联席会议”)和执行层(“联席会议办公室”和“重点合作专题组”)三级运作府际合作框架。其中,重点合作专题涉及交通、能源、信息、科技、环保、信用、社保、金融、涉外服务、城市合作、产业和食品安全领域[26]。2018年2月,为打破区域行政分割、实现集中办公,常态化解决融合发展问题的长三角区域合作办公室成立。近年来,长三角横向府际合作日益完善。一是制度化水平不断提高。以《长江三角洲城市经济协调会章程》为基础,市长联席会议制度、办公室工作会议制度、专委会暂行办理办法、城市合作专题合作专(课)题工作制度等相继出台,城市经济协调会的议事流程也日益明确。二是部门间合作不断拓展。长三角城市政府职能部门之间通过签署合作协议、组建专题组集中研究等方式,从经贸领域的合作逐渐拓展到生态环保、医疗等社会民生领域。另一方面,纵向府际合作也不断嵌入。2010至今,中央政府主导的《长江三角洲地区区域规划(2011-2020)》《长江三角洲城市群发展规划》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》相继出台,日益明确了长三角打造“具有全球影响力的世界级城市群”的基本发展方向。随后,国家层面上成立了由现任中共中央政治局常委、国务院副总理韩正任组长的推进长三角一体化领导小组。

20世纪90年代以来,因应发展情势,珠三角府际合作也不断强化。一方面,纵向府际合作不断加强。广东省1994年首次提出规划珠三角发展的发展战略并于1995年6月编制完成了《珠江三角洲经济区城市群规划》。2008年12月17日,《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》经国务院常务会议审议并原则通过后上升为国家战略。2010年5月,广东省审议通过珠三角基础设施建设、环境保护、城乡规划、基本公共服务、产业布局“五个一体化规划”。到2014年,在科技创新、智慧城市群建设和信息化、旅游一体化等“五个一体化行动计划”基础上建立了“1个纲要+10个一体化专项”的实施机制。与之相应,纵向府际合作机制逐渐成型。为推动《珠三角改革发展规划纲要》实施,广东省成立了由省长任组长的领导小组,领导小组既设立省纲要办作为日常工作机构和办事机构,又设立了十個专责工作组及办公室。另一方面,横向府际合作机制也陆续建立。广佛肇、深莞惠和珠中江三大都市圈相继签署了《推进珠江口东岸地区紧密合作框架协定》《广州市佛山市同城化建设合作框架协定》《推进珠中江紧密合作框架协定》。珠三角9市都成立了由市委书记和市长任组长的纲要领导小组,三个都市圈相继形成市际合作领导小组、市长联席会议、联席会议办公室以及专责小组“四位一体”的横向府际合作机制。

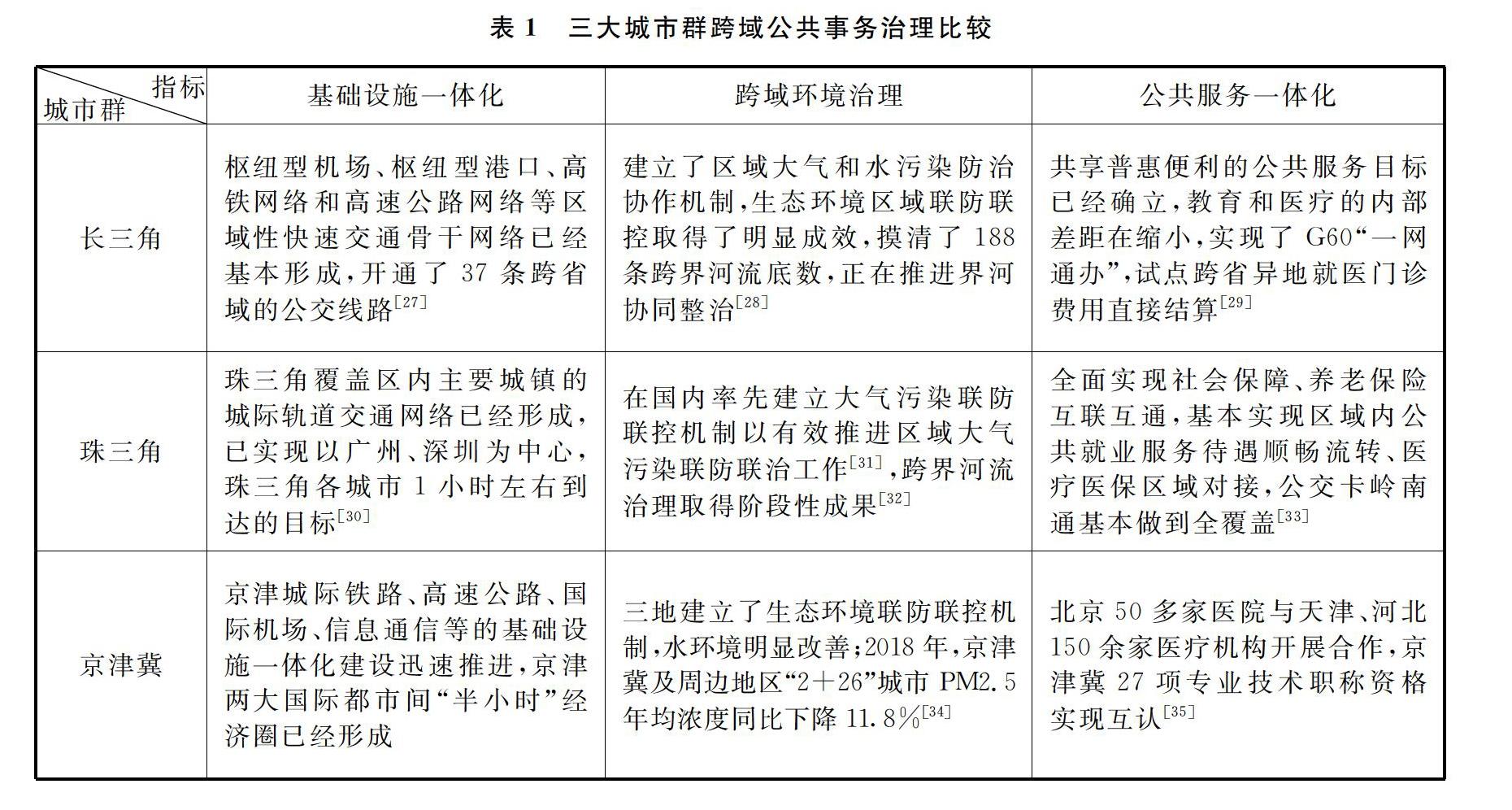

进入新世纪以来,京津冀府际合作迅速推进。一方面,纵向府际合作强势嵌入。2014年2月,京津冀协同发展在习近平总书记主持召开的京津冀协同发展座谈会上被提升为重大国家战略。2014年8月,国务院成立了由时任中共中央政治局常委、国务院副总理任组长的京津冀协同发展领导小组及办公室,力图以高规格、权威性和强有力的组织机制打破既得利益格局。2014年,“京津冀协同发展税收工作领导小组”“京津冀交通一体化领导小组”“京津冀民航协同发展政策落实办公室”等先后成立。2015年4月,国家出台《京津冀协同发展规划纲要》,规定以首都为核心,在交通布局、产业转型、生态保护、公共服务等方面实现京津冀协同发展、互利互赢。另一方面,横向府际协作也得到发展。2014年,京津冀三地分别成立负责各地区域协同发展组织领导和统筹协调工作的区域协同发展领导小组。北京的区域协同发展改革领导小组由常务副市长担任组长,办公室设在市发改委,天津的京津冀协同发展领导小组由中共天津市委书记担任组长,河北省“推进京津冀协同发展工作领导小组”由中共河北省委书记担任组长。随后,京津冀三地工商、发改、交通等部门也建立了协同工作联席会议机制。作为府际合作的成果,三大城市群跨域公共事务治理不断推进(参见表1)。

五、结论与讨论

(一)结论

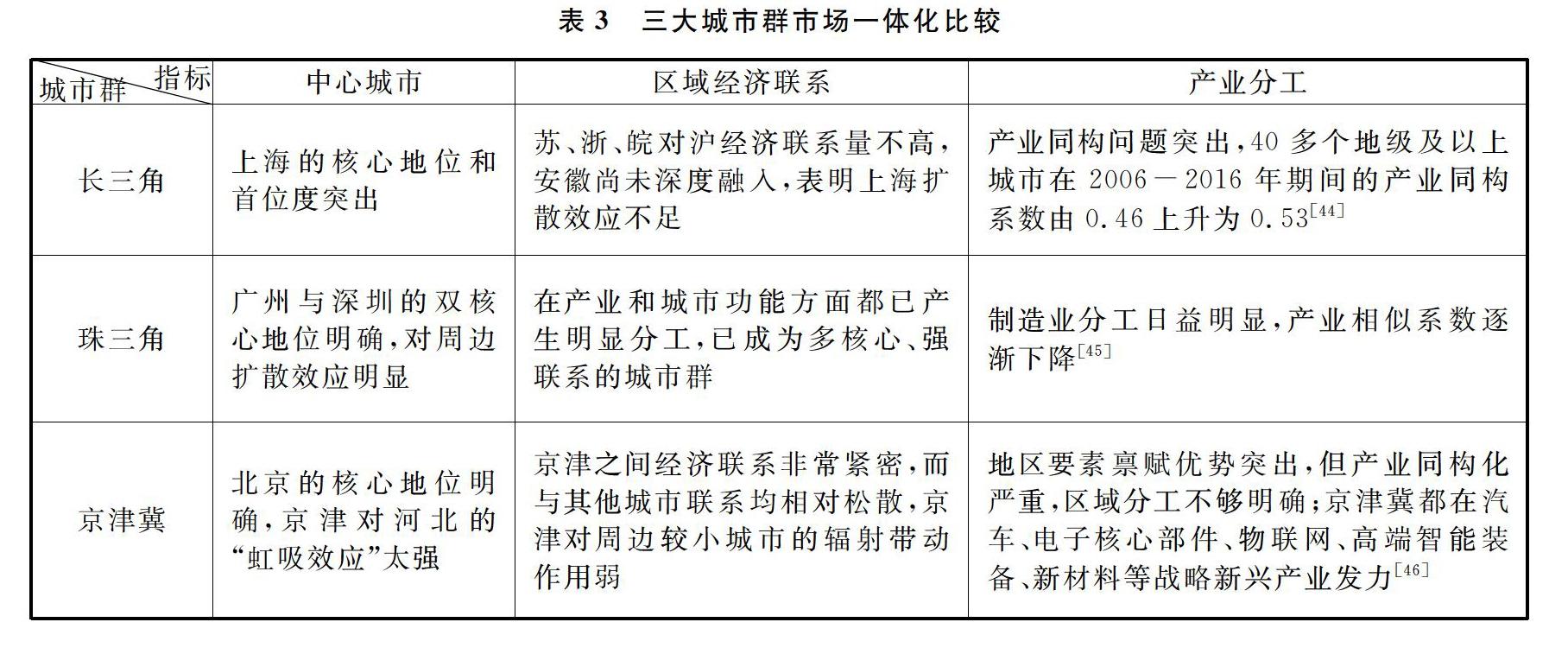

一方面,共同的法律制度环境使三大城市群府际合作的结构与行动趋同。在当代中国政府主导型发展战略下,三大城市群很快形成了由编制区域规划、设立领导小组、撤县(市)并区的行政区划改革等组成的纵向府际合作嵌入和以联席会议等为平台、以府际协议等为产品的横向府际合作[36],并在城市群跨域公共事务治理中发挥积极作用。在城市群治理中,府际合作的使命在于:一是弱化行政壁垒、降低资源要素流动的交易成本,破解行政区经济的迷局;二是推进跨域公共事务治理,促进区域公共服务均等化。具体而言,城市群府际合作体现在体制一体化和政策一体化两个方面。从三大城市群比较来看,尽管三大城市群府际合作在细节上略有差异,长三角纵横府际合作最为完善,珠三角城市群迄今为止都缺乏覆盖全域的府际合作[37],京津冀城市群依然面临区域合作治理能力偏低、政府治理主体碎片化、政策治理政策工作乏力等诸多困境[38],但府际合作的结构与行动明显趋同(参见表2)。另一方面,区域发展落差使三大城市群市场一体化差异明显。在广东省比较彻底的放权型发展战略下,市场机制运作空间日益扩展,可谓是市场机制成就了珠三角一体化。长三角一体化则是政府与市场密切结合的产物,市场机制与府际合作相辅相成、相得益彰。与珠三角和长三角非公有制经济发达、市场化改革起步早、市场发育程度高、更明显地体现为在市场导向下促进城市群治理形成鲜明对比的是,京津冀不仅国有经济比重高且市场化改革相对滞后,市场配置资源的能力相对较弱[39]。于是,长三角城市群治理的演化更近似于市场一体化促使各地方政府顺势而为地开展府际合作,形成了竞合联盟[40];珠三角城市群则在作为外部引擎的香港陷入长期经济低迷且面临日益激烈的外部竞争压力后,逐渐走上了自发的联动整合发展道路[41];而京津冀城市群由于市场配置资源的力量相对较弱,更多地依靠中央政府的强势介入和推动[42]。

在经济学叙事中,市场机制是推动资源要素城市群跨域流动、聚集与创新的根本动力。正是在市场机制的作用下,各类资源要素自发集聚到资本回报率高的地区,逐步形成了城市群。简言之,城市群是市场经济条件下微观经济主体的自组织过程。基于此,城市群治理应在区域规划引领下,通过市场机制让资源要素充分流动,让产业在城市群自由跨域选择,从而获得最优效率。规模效应、技术外溢等借助于完全竞争将引导经济活动在空间集中。因此,市场一体化是城市群区域一体化的基础和前提。但是,从三大城市群市场一体化情况来看(参见表3),它们在中心城市首位度、区域经济联系及产业分工等市场一体化基本指标上存在明显差异[43]。

最终,府际合作与市场机制的二元配比揭示了三大城市群治理绩效差异化的原因(参见表4)。

(二)讨论

上述研究发现意味着城市群既不能仅仅依靠行政干预“划”出来,也不能单纯依靠市场机制“培”出来,城市群治理既非纯粹的城市群市场一体化也非单兵独进的府际合作。因此,有效的城市群治理必须是有为的府际合作和有效的市场机制双管齐下。一方面,建立有效的市场机制,打破行政壁垒,消除地区封锁,构建统一公平的市场,促进资源要素跨域自由流动,推动各城市比较优势的发挥,是城市群治理的基础。另一方面,有为的府际合作也是城市群治理不可或缺的基本要素。尽管城市群治理在理论上能够通过群内城市间市场整合实现资源的优化配置并促进生产效率提升,但行政区经济导致的地方保护和市场分割使城市群发展仍然受到了一定的限制和扭曲,必须借助于积极有为的府际合作来打破阻碍城市群经济的行政壁垒。然而,在发展型地方主义、行政性分权和干部晋升锦标赛体制等共性的制度环境下,城市群府际合作应该是顺应市场机制而为之,通过“看得见之手”为“看不见之手”的运行创造有力的制度环境,从而在城市群治理中實现“握手运作”。在这个意义上,城市群治理研究中的经济学话语与政治学话语必须融合。高质量的城市群治理必须具有建立在统一市场基础上的要素自由流动、统一规划的基础设施网络等,在此基础上形成产业分工、城市定位功能分殊后的有效协作。为此,城市群有效治理既要发挥市场机制的基础性作用,又要发挥府际合作的引导性作用。进而言之,基于可能的市场失灵和政府失效,未来还应该发挥社会组织在城市群治理中的积极效用。

从既有城市群治理研究来看,如何有效实现城市群府际合作[47]依然是强调的关键问题,城市群府际合作的确还需要转变合作思维、优化合作制度、创新合作机制。但是,本文的研究意味着既不应该将城市群治理化约为城市群府际合作,也不能无视三大城市群治理实践中的客观差异而将它们等同视之。

基于此,三大城市群治理所面临的共同使命在于:既要通过放管服改革激发市场和社会的活力和创造力,打造国际化、法治化的营商环境,使市场在城市群区域资源配置中发挥决定性作用,使社会组织发挥“拾遗补缺”和“润滑剂”效用;又要完善激励约束、利益共享与补偿、法治保障等有效的实施机制[48]并规范地方政府行为,从而提升府际合作制度的运行绩效。这无疑是既有学术研究的基本共识。在此基础上,由于“交易属性不同使相应的治理结构即组织成本与权能有差异,从而形成了交易与治理结构的不同配比”[49](p.538)。因此,上述比较要求我们必须正视三大城市群中市场机制与府际合作的差异化配比及其形塑的差异化后果。对处于不同发展阶段以及面临差异化具体问题的三大城市群未来治理而言,既要超越单一化的府际合作与市场机制,又必须从市场机制与府际合作的差异化配比中对症下药,通过调适二者间关系以期产生“琴瑟和鸣”之效。

注释:

①城市群横向府际合作主要有两种形式:一种是制度化的各城市市长组成的市长联席会议和各城市政府职能部门负责人组成的部门级联席会议,提供了一个全体城市群成员共同参与的全局交互平台;另一种是部分城市市长之间、职能部门负责人之间展开的交谈沟通、交换意见、互动协商等日常工作互动。参见孟庆国、罗杭:《基于多智能体的城市群政府合作建模与仿真——嵌入并反馈于一个异构性社会网络》,《管理科学学报》2017年第3期。

②“多中心”一词最早出自迈克尔·波兰尼的《自由的逻辑》,是相对于单中心或一元中心秩序的另一种组织秩序。在多中心秩序下,公共物品的供给中存在着许多决策中心,它们在形式上是相互独立的;多中心政治体制的重要含义是许多官员和决策结构分享着有限且相对自主的专有权,来决定、实施和变更法律关系。参见[美]迈克尔·麦金尼斯主编:《多中心体制与地方公共经济》,上海三联书店2000年版。

参考文献:

[1]王成新,等.新型城镇化背景下中国“城市群病”现象探析[J].城市发展研究,2014,(10).

[2]张怡,李维娜.基于行政权协调的都市圈地方政府合作模式研究[J].中国行政管理,2016,(1).

[3]原青青,叶堂林.我国三大城市群发展质量评价研究[J].前线,2018,(7).

[4]中国发展研究基金会.中国城市群一体化报告[DB/OL].https://cdrf.org.cn/jjhdt/4898.jhtml,20190318.

[5]陈咏梅.论法治视野下府际合作的制度创新[J].广西大学学报:哲学社会科学版,2016,(6).

[6]黄亚兰.城市群府际环境合作治理困境的原因分析[J].理论界,2019,(7).

[7]薄文广,陈飞.京津冀协同发展:挑战与困境[J].南开学报(哲学社会科学版),2015,(1).

[8]倪鹏飞.崛起的中国城市群:发展瓶颈在哪里?[J].财经,20190318.

[9]熊健,孙娟,王世营,等.长三角区域规划协同的上海实践与思考[J].城市规划学刊,2019,(1).

[10]王学栋,张定安.我国区域协同治理的现实困局与实现途径[J].中国行政管理,2019,(6).

[11]孙久文.区域经济一体化:理论、意义与“十三五”时期发展思路[J].区域经济评论,2015,(6).

[12]张安驰,范从来.空间自相关性与长三角区域一体化发展的整体推进[J].现代经济探讨,2019,(8).

[13]庞晶.城市群形成与发展机制研究[M].北京:中国财政经济出版社,2009.

[14]高国力,李天健,孙文迁.我国城市群的基本特征、主要问题及对策思路(上)[J].中国发展观察,2018,(1).

[15]杨爱平.论区域一体化下的区域间政府合作——动因、模式及展望[J].政治学研究,2007,(3).

[16]邢华.我国区域合作治理困境与纵向嵌入式治理机制选择[J].政治学研究,2014,(5).

[17]肖金成.我国城市群的发展阶段与十大城市群的功能定位[J].改革,2009,(9).

[18]张紧跟.从区域行政到区域治理:当代中国区域经济一体化的发展路向[J].学术研究,2009,(9).

[19]张学良.中国区域经济转变与城市群经济发展[J].学术月刊,2013,(7).

[20]汪恭礼.在破解难题和挑战中推动“长三角”高质量一体化发展[N].经济日报,20190919.

[21]马向明,等.强联系多核心城市群下都市圈的发展特征和演化路径——珠江三角洲的经验与启示[J].上海城市规划,2019,(2).

[22]赵越,杜艳,张素圈.从硬件硅谷到智造湾区 粤港澳如何演绎新传奇[N].南方日报,20171229.

[23]胡之光,陈甬军.京津冀市场一体化研究综述[J].管理科学与工程,2016,(2).

[24]陳甬军,丛子薇.京津冀市场一体化协同发展:现状评估及发展预测[J].首都经济贸易大学学报,2017,(1).

[25]马俊炯.京津冀协同发展产业合作路径研究[J].调研世界,2015,(2).

[26]谢江珊.探秘长三角区域合作办公室:从“三级运作”到合署办公[N].时代周报,20180327.

[27]樊旭.长三角一体化交通篇:2025年基础设施基本实现互联互通[N].界面新闻,20191202.

[28]史博臻.长三角环境治理共担一份责:江浙沪摸清188条跨界河流底数,推进界河协同整治[N].文汇报,20190905.

[29]徐祖贤.长三角率先探索公共服务一体化[N].中国经济时报,20190619.

[30]魏凯.21个城轨项目并进 珠三角“一小时生活圈”提速[N].南方都市报,20180605.

[31]宗边.珠三角大气污染防治启示[N].中国环境报,20190925.

[32]骆骁骅.我省跨界河流治理交出“年度成绩单”,整体水质出现好转[N].南方日报,20200118.

[33]黄海珊,李鑫.这份三年行动计划,对珠三角对粤港澳大湾区意味着什么[N].南方都市报,20180611.

[34]郭爽.京津冀生态环境协同治理5年结硕果[N].北京日报,20190225.

[35]刘清波.京津冀靠改革创新发力 公共服务均等化水平逐步提高[N].河北日报,20170224.

[36]Wu,Fulong.Chinas Emergent CityRegion Governance:A New Form of State Spatial Selectivity through Stateorchestrated Rescaling[J].International Journal of Urban & Regional Research,2017,(1).

[37]张紧跟.区域公共管理制度创新分析:以珠江三角洲为例[J].政治学研究,2010,(3).

[38]赵新峰.京津冀协同发展背景下雄安新区新型合作治理架构探析[J].中国行政管理,2017,(10).

[39]孙杰,等.京津冀40年:从争鸣不已到协同共赢[N].新华社,20181217.

[40]徐琴.从横向协作、竞合联盟到区域共同体的长三角一体化发展[J].现代经济探讨,2019,(9).

[41]程玉鸿,田野.大珠三角城市群一体化演进状况评估[J].城市问题,2016,(12).

[42]王信贤,涂秀玲.多层次竞争:“天津滨海新区”的发展与挑战[J].中国大陆研究,2014,(1).

[43]邹卫星,周立群.区域经济一体化进程剖析:长三角、珠三角与环渤海[J].改革,2010,(10).

[44]张学良,李丽霞.长三角区域产业一体化发展的困境摆脱[J].改革,2018,(12).

[45]向晓梅,杨娟.粤港澳大湾区产业协同发展的机制和模式[J].华南师范大学学报(社会科学版),2018,(2).

[46]盘和林.京津冀产业协作需深化区域产业分工[N].经济日报,20170208.

[47]李月起.新发展理念下成渝城市群府际合作治理模式探索[J].中国行政管理,2018,(5).

[48]蒋敏娟.城市群协同治理的国际经验比较——以体制机制为视角[J].国外社会科学,2017,(6).

[49][美]奥利弗·E·威廉姆森.资本主义经济制度[M].段毅才,王伟.北京:商务印书馆,2002.

[责任编辑:张英秀]

How to Differentiate Urban Agglomeration Governance

—Based on the Comparison of the Three Major Urban Agglomerations

Zhang Jingen

(Sun Yatsun University, Guangzhou Guangdong 510275)

Abstract:

Existing studies have showed that urban agglomeration governance is the only way to resolve urban agglomeration development effectively. However, from the practice of governance evolution in three major urban agglomerations, the different governance effect is obvious under the framework of basically convergent intergovernmental cooperation. This is because the effective governance of urban agglomeration not only requires the continuous improvement of intergovernmental cooperation, but also depends on the realization of the dual driving of intergovernmental cooperation and regional integration. Therefore, in order to operate urban agglomeration governance effectively, in addition to improving intergovernmental cooperation and stimulating the vitality of market mechanism in urban agglomerations, it is necessary to realize the classified governance in three major urban agglomerations and adjust the proportion between intergovernmental cooperation and market mechanism in urban agglomerations governance.

Key words:urban agglomeration governance, intergovernmental cooperation, market mechanism, regional governance