循证护理干预对糖尿病合并消化性溃疡患者自护行为及治疗效果的影响

2021-04-09陈进

陈进

漳州市第三医院消化内科,福建漳州 363300

糖尿病患者糖代谢异常,局部消化黏膜易受到损伤,诱发消化性溃疡[1]。 糖尿病合并消化性溃疡患者需长时间用药,加之承受疾病折磨,易出现烦躁、抑郁等负面情绪,导致治疗依从性及疾病自我管理意识下降,影响治疗效果[2]。 因此加强糖尿病合并消化性溃疡患者护理干预显得尤为重要。 常规护理多注重疾病症状管理与机械执行医嘱,护理实施较为被动,目标性不足。 循证护理是通过收集临床护理证据,结合患者实际情况而制定针对性措施,并将其准确、慎重地运用于临床护理工作中,从而帮助患者获得最佳护理服务[3]。 该研究选取2018 年6 月—2019 年3 月在该院就诊的 96 例糖尿病合并消化性溃疡患者,旨在对循证护理干预在糖尿病合并消化性溃疡患者中的应用效果展开分析。 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取在该院就诊的96 例糖尿病合并消化性溃疡患者,按随机数字表法分为两组,每组48 例。 该研究经医学伦理委员会审核通过。 观察组男26 例,女22 例;年龄 49~75 岁,平均年龄(60.38±5.11)岁;病程 2~8 年,平均病程(5.08±1.15)年。 对照组男 25 例,女 23 例;年龄 48~77 岁,平均年龄(61.25±5.23)岁;病程 2~9 年,平均病程(5.14±1.09)年。 比较两组一般资料,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:经内分泌科检查确诊为I、2 型糖尿病;经电子胃镜检查确诊为消化性溃疡,并通过C14 吹起实验确定胃幽门螺杆菌为阳性;患者及家属均知情同意。 排除标准:病理学诊断为恶性溃疡;合并胃癌病史、消化道肿瘤病史患者;存在心血管疾病患者。

1.3 方法

对照组采用常规护理。 嘱咐患者卧床休息,定期指导患者服用抗酸药,并为其注射胰岛素;用药期间加强不良反应观察;合理安排饮食、运动;出院时嘱患者遵医嘱用药,强调复诊时间。观察组给予循证护理。(1)成立小组。成立循证护理小组,由护士长担任组长,学历较高,经验丰富护士担任副组长,组员为护理骨干。 (2)提出问题。 根据既往临床护理中遇到的问题提出以下几点护理要点:心理、饮食、口腔、皮肤、用药等。 (3)循证支持。 登录知网、维普等数据库,将糖尿病、消化性溃疡等关键词输入进行搜索,查证文献真实性,并整理重点文献,结合患者病情制订护理计划。(4)循证应用。①心理。 患者入院时安排专人接待,并热情介绍,引导其熟悉医院环境;鼓励患者表达心中想法,认真解决其提出问题,努力营造有问必答的良好氛围。 若患者出现负面情绪,护理人员可利用家属、病友等给予心理支持,并帮助患者培养兴趣爱好,转移注意力。 ②饮食。 溃疡发生后立即禁食34~72 h,病情稳定后进食清淡、冷流质食物,控制蛋白质摄入量;必要时通过鼻饲管输注低温、低糖流质食物,以稀释胃酸,保护胃黏膜。 ③口腔、皮肤。 每日进食前后指导患者使用生理盐水漱口,及时清理口腔、呼吸道分泌物,出现呕血时将其头部快速转向一侧,确保患者呼吸道通畅;定期使用温水擦拭患者身体,勤换衣物、床单,并按时更换体位,预防压疮等并发症。④药物。护理人员向患者反复讲解药物用法、用量,重点强调胰岛素注射单位等;按时、按量向患者发放药物,口服止血类药物使用5~15℃凉开水送服,切忌水温高于37℃;指导患者观察用药不良反应,若出现低血糖等情况,立即告知医护人员。

1.4 观察指标与评定标准

①血糖:使用葡萄糖氧化酶法检测患者干预6 个月后空腹血糖、餐后2 h 血糖,并采用全自动生化分析仪进行分析。 ②自护行为:干预前、干预6 个月后使用自制消化性溃疡患者自护行为量表评价两组自护行为,其 Cronbach’s α 系数为 0.849,重测效度为 0.864,包括情绪管理、症状管理等5 个项目(51 个小条目),使用3级评分法,总分为153 分,分数和自护行为呈正相关。③治疗效果:干预6 个月后评价两组消化性溃疡治疗效果;治愈:溃疡愈合,症状消失;好转:溃疡面积缩小至原来1/2,症状有所好转;无效:溃疡面积未缩小,甚至增大,症状改善不明显。 ④用药依从性:采用Morisky 用药依从性问卷调查两组患者干预6 个月服药依从性[4],包括是否忘记服药、是否私自停药等8 个方面,总分8分,<6 分为不依从,6~8 分为依从。

1.5 统计方法

该次研究采用SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析,计量资料以()表示,行 t 检验;计数资料以频数和百分比(%)表示,行 χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

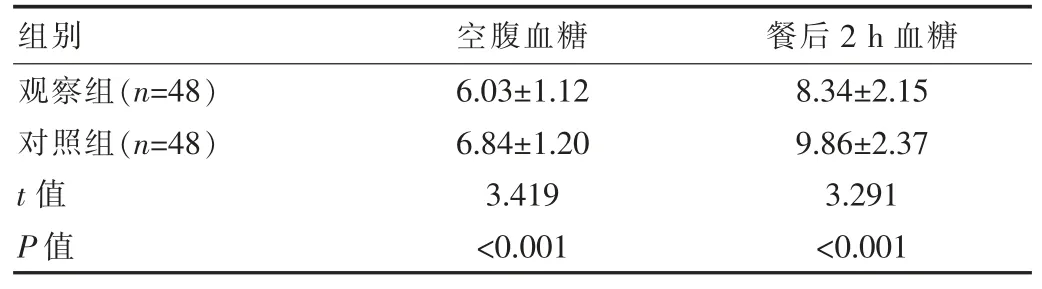

2.1 血糖水平

观察组干预6 个月后空腹血糖、餐后2 h 血糖低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 1。

表 1 两组患者血糖水平对比[(),mmol/L]

表 1 两组患者血糖水平对比[(),mmol/L]

组别 空腹血糖 餐后2 h 血糖观察组(n=48)对照组(n=48)t 值P 值6.03±1.12 6.84±1.20 3.419<0.001 8.34±2.15 9.86±2.37 3.291<0.001

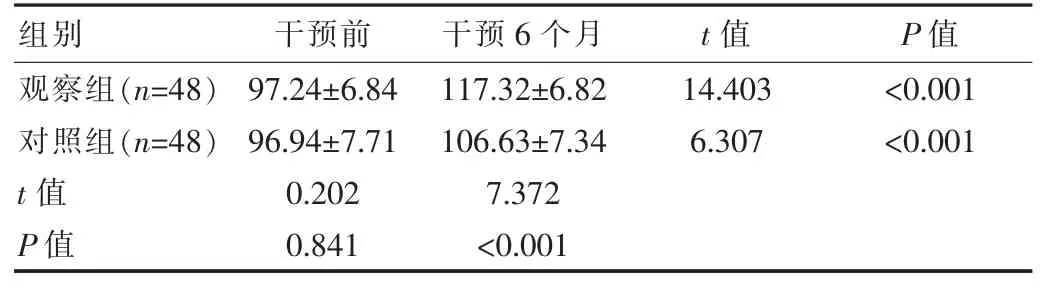

2.2 自护行为

干预前两组自护行为对比,差异无统计学意义(P>0.05);观察组干预6 个月自护行为评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 2。

表 2 两组患者自护行为对比[(),分]

表 2 两组患者自护行为对比[(),分]

组别 干预前 干预6 个月 t 值 P 值观察组(n=48)对照组(n=48)t 值P 值97.24±6.84 96.94±7.71 0.202 0.841 117.32±6.82 106.63±7.34 7.372<0.001 14.403 6.307<0.001<0.001

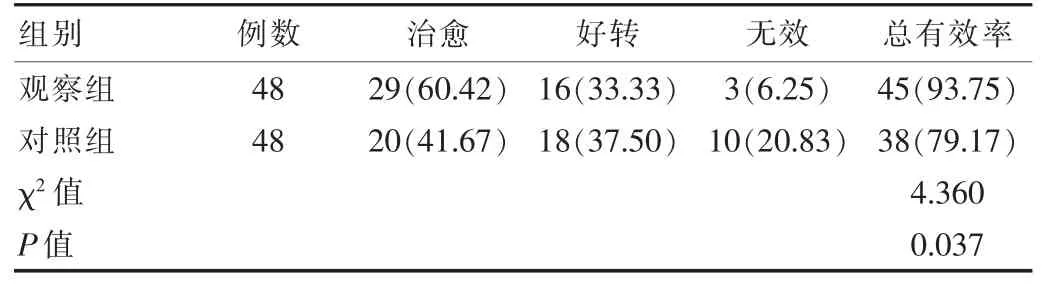

2.3 治疗效果

观察组干预后治疗有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 3。

表3 两组患者治疗效果对比[n(%)]

2.4 用药依从性

观察组干预6 个月后46 例,依从率为95.83%(46/48),对照组40 例患者用药依从评分达6~8 分, 依从率为83.33%(40/48),两组用药依从率对比,差异有统计学意义(χ2=4.019,P=0.045<0.05)。

3 讨论

糖尿病是一种以高血糖为主要特征的代谢性疾病,临床尚无特效药,多通过控制饮食、注射胰岛素等手段控制血糖[5]。 消化性溃疡是糖尿病常见并发症,诱病原因包括胃酸分泌过多、胆汁反流、药物因素等,患者治疗过程中需加强饮食控制,并严格遵医嘱使用药物。此外,部分患者受疾病症状困扰,易出现的精神压力导致植物神经功能紊乱,从而损伤胃肠黏膜及消化系统,降低其用药依从性,导致治疗效果不甚理想[6]。

循证护理是在准备护理工作过程中明确的将临床经验与科研结论、患者愿望结合,具有较强的实证性和可实施性[7]。 周洪等[8]研究结果显示,循证护理可改善糖尿病合并消化性溃疡患者治疗效果。 该研究结果显示,观察组自护行为评分高于对照组,消化性溃疡治疗有效率及用药依从性高于对照组(P<0.05),与上述研究结果基本相一致。 提示循证护理用于糖尿病合并消化性溃疡患者中,利于改善患者自护行为、血糖水平,增强疾病治疗效果,提升患者的用药依从性。 循证护理主要包括成立小组、提出问题、循证支持、循证应用4 个环节,其中提出问题是循证支持、循证应用的先决条件,而循证支持是寻找解决方式必经之路,循证应用则是解决问题有效方式,各环节环环相扣,相较于常规护理,具有明显优势。 糖尿病合并消化性溃疡患者因长期用药及疾病折磨, 易出现不同程度心理应激, 进而影响治疗依从性。 循证护理具有小组责任制优势,能够从患者根本需求出发,给予人性化的心理关怀,护理过程中护理人员主动与患者沟通交流,使其感到温暖、关怀,利于减轻其精神方面压力,提高治疗依从性。 同时,配合良好的药物讲解能够进一步提升患者的用药依从性,从而改善治疗效果。 糖尿病合并消化性溃疡患者预后不仅与治疗方式有关, 还与日常生活习惯及良好的自护行为存在密切联系;多数患者日常生活习惯未获得及时纠正,导致血糖水平不稳,并降低自护行为,增大诊疗难度。 循证护理提出的饮食计划以患者病情需求依据,设计科学、合理, 增强护理干预可行性, 能够使患者主动形成科学、 健康饮食习惯, 避免因饮食不当而导致的血糖波动,利于血糖水平控制,增强治疗效果。 自护行为是患者通过观察、评估等行为以达到自身某种目标,在实现过程中形成自我效能感,提升治疗信心。 循证护理通过提出问题、循证支持等环节有计划性的开展心理、药物等一系列护理措施,利于帮助患者实现知信行的转变,并主动进行自我病情管理,在最大程度上改善自护行为。

综上所述,循证护理能够提升糖尿病合并消化性溃疡患者自护行为,改善治疗效果和患者用药依从性,进一步控制血糖。